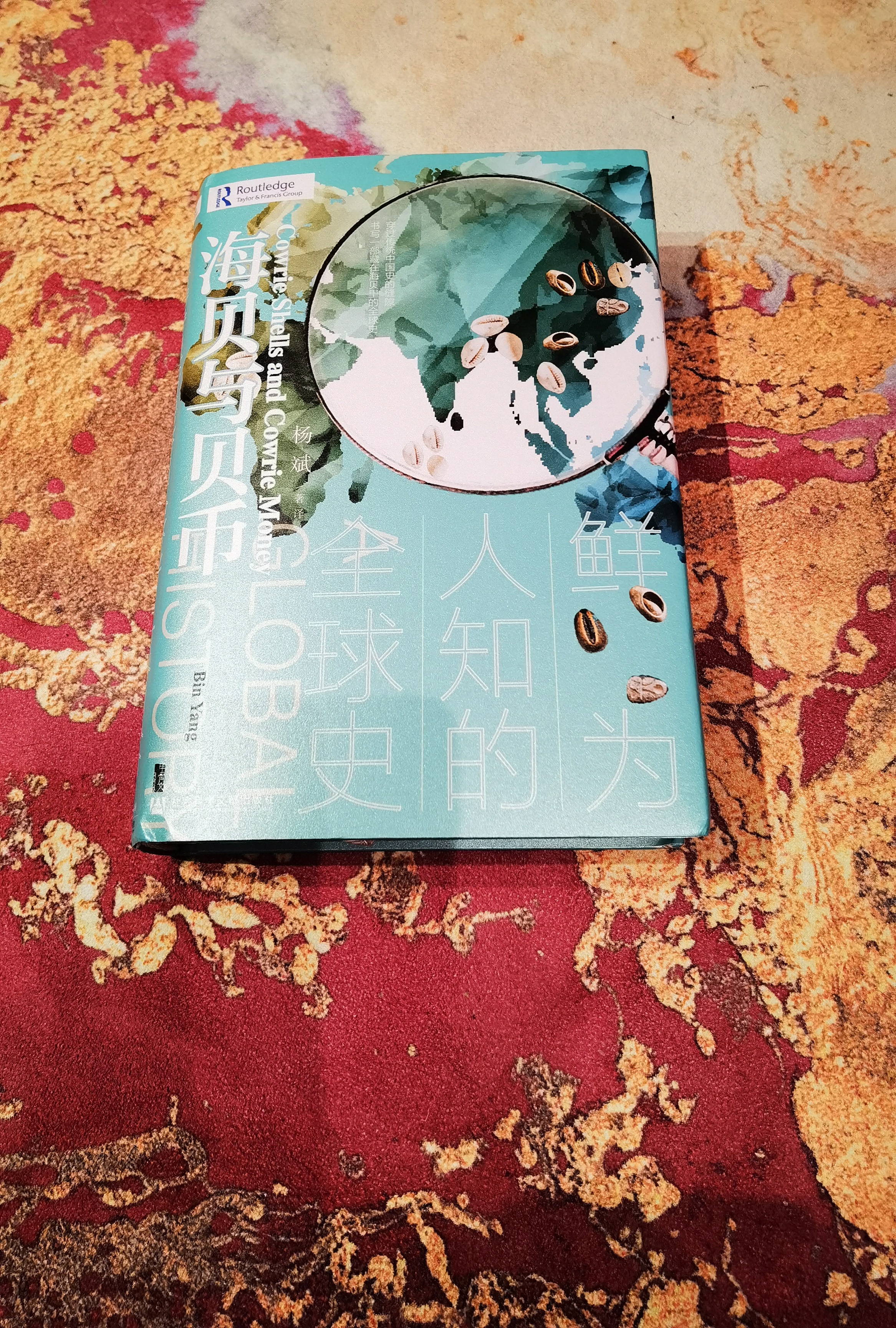

《海贝与贝币》| 作者杨斌解读

作者:杨斌

2022-01-30·阅读时长2分钟

杨斌 著

甲骨文·社科文献出版社,2021年

【解读】杨斌,澳门大学历史系教授,西泠印社社员,曾任新加坡国立大学历史系副教授,对中国史、全球史、科技医疗史及海洋史颇有兴趣。

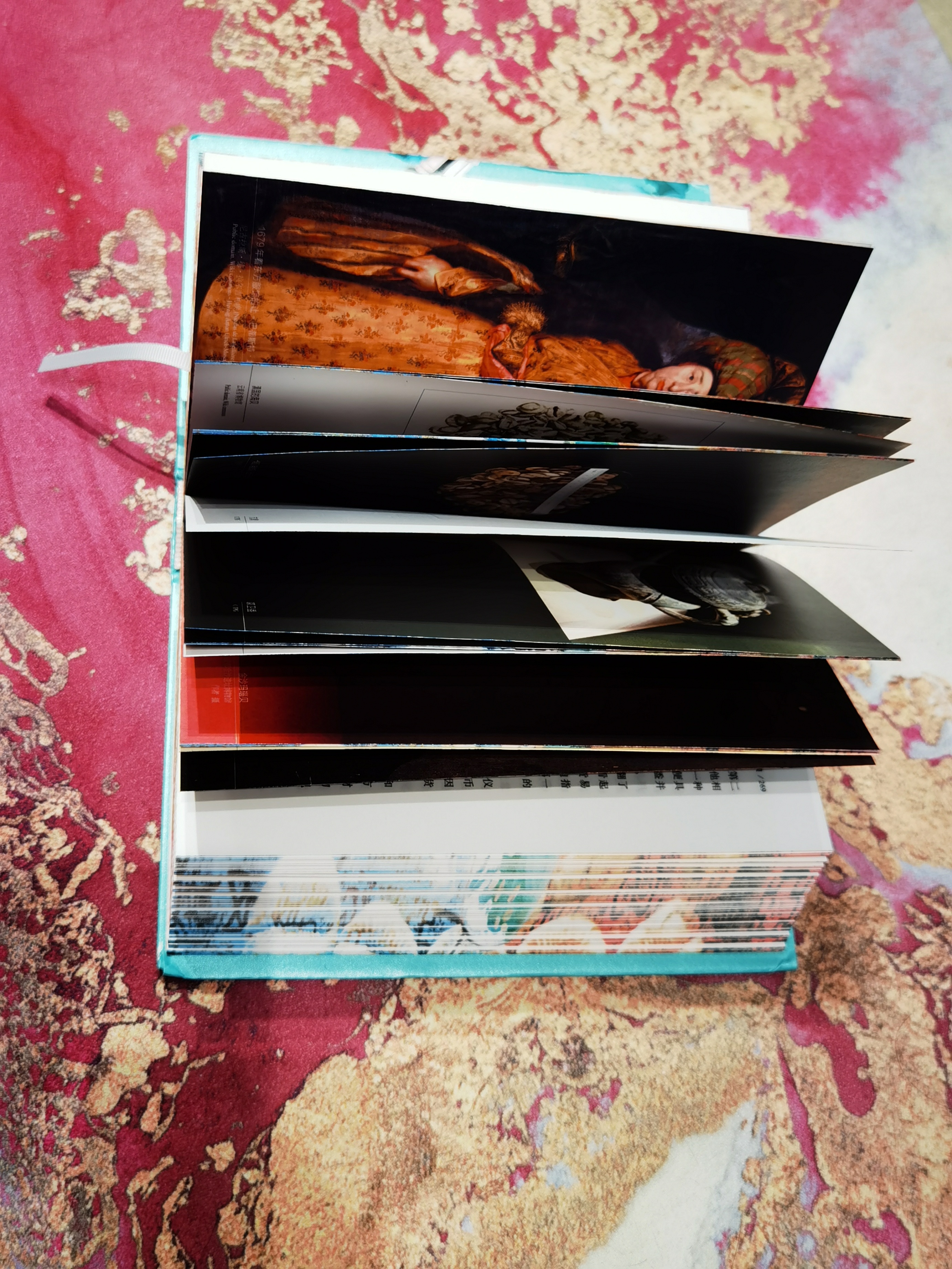

《海贝与贝币》描绘了在两千年时间里,以贝币为媒介的市场是如何将语言复杂、文化多元的印度洋世界整合为一体的,而全球资本主义又是如何终结这个世界的。全书按区域展开分析,同时又超越区域的界限,结合了中国史和世界史两种叙事体系。海贝文化体现出了一种“全球在地性”,即它既是地方性的,也是全球性的;而将陆地世界和海洋世界联系起来的贝币世界,则为全球史提供了一个全新的视角。

TIPS:

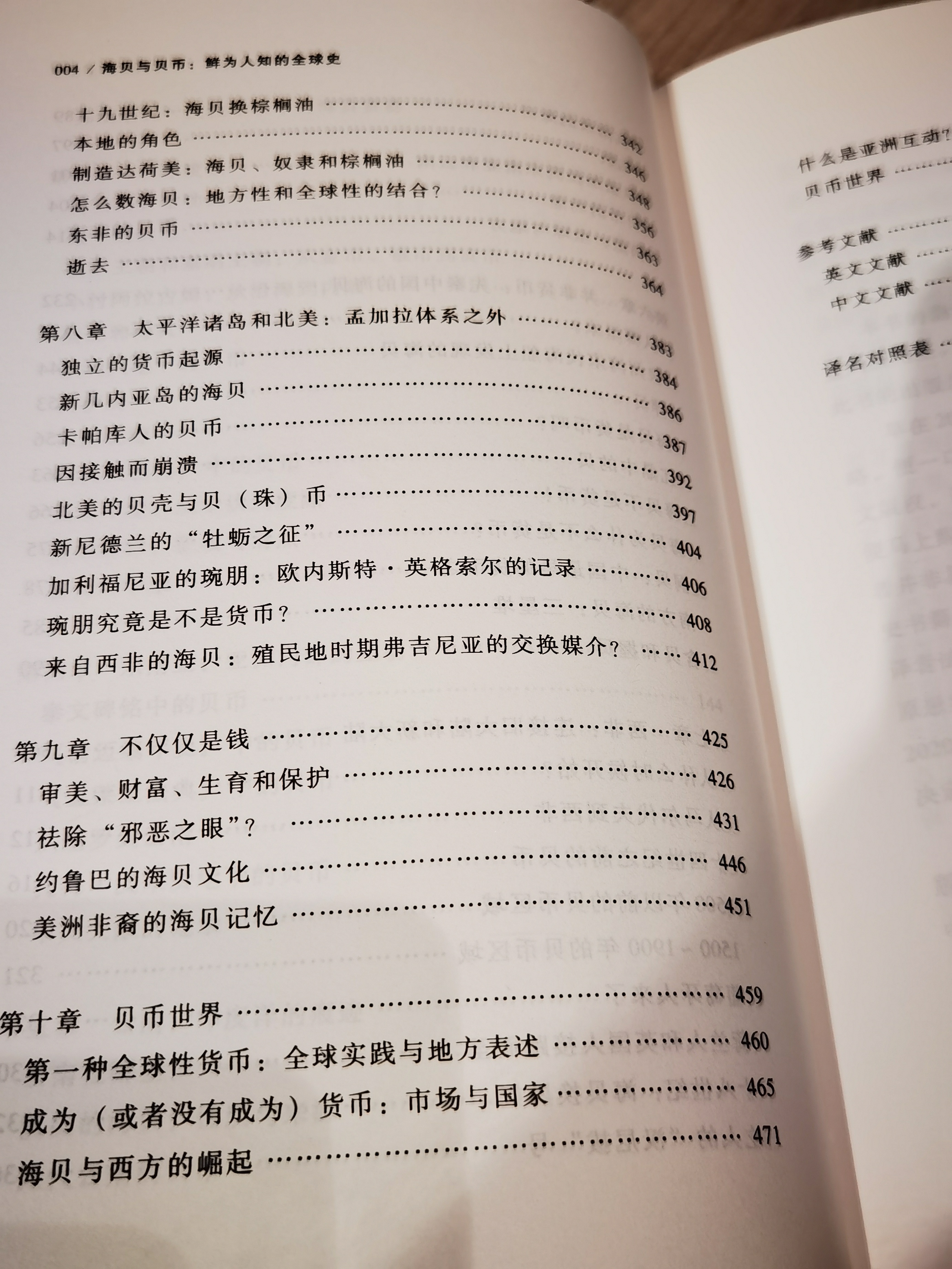

1. 人类历史上有二百五十多种海贝,不过,当我们谈到贝币时,实际上是指两种最主要的海贝。第一种是货贝。它之所以如此命名,就是因为它的货币功能,它曾经被当作货币使用。另一种是环纹货贝,体积略大,其背部有一道环纹,因而得名。这两种海贝,尤其是第一种,因为在世界历史上曾经作为货币使用,因而得到广泛的关注。尤其是马尔代夫群岛出产的货贝,在史前时期已经被运到亚非欧大陆的许多地方,因其稀罕而被赋予价值,并逐渐地在许多社会演变为货币的一种形式,一直持续到二十世纪。

2. 从印度一路向西,海贝到达了非洲。虽然早期的证据模糊不清,但非常明确的是,晚至十一世纪,贝币已经进入了尼日尔河的上游和中游地区,深入了马里王国和桑海王国。从十六世纪开始,欧洲人从印度洋购买了海贝转运至西非,其数量之巨大,令人咋舌。这些天文数字的海贝,一方面重塑了西非当地的货币和经济体系,另一方面促使了大西洋黑奴贸易以及棕榈油贸易的繁荣兴旺,有助于欧洲在全世界确立其霸权地位。

3. 从公元四世纪开始,亚非欧大陆就出现了一个贝币世界;这个贝币世界在孟加拉地区开始崭露头角,此后的几个世纪内逐渐向东扩展到了东南亚的沿海地区,然后向北渗入东南亚大陆,大约在九世纪至十世纪时抵达了其北端的云南;至少在十四世纪,如果不是更早的话,这个贝币世界已经吸纳了南亚、东南亚和西非的广大地区和社会;到了十六世纪,随着欧洲人的到来,这个贝币世界开始与西欧的世界体系互动和重叠,最后被后者吸收,逐步形成了一个全球体系;在这个全球体系当中,贝币为跨大西洋的黑奴贸易和欧洲的工业革命发挥了关键性的作用, 直至十九世纪末贝币体系在全球消亡。

执行制作人:金寒芽|策划:筱诗|剪辑:张译丹

文章作者

杨斌

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里