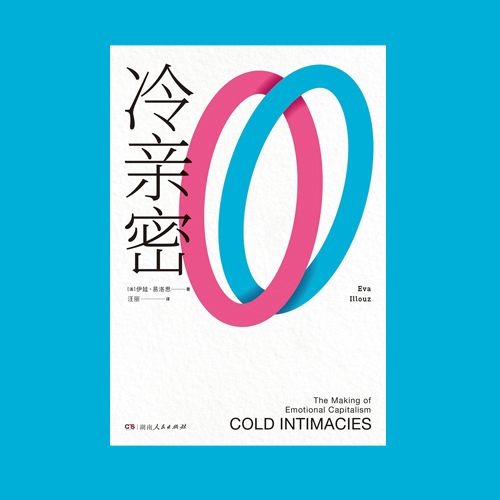

3.6 书籍加餐:《冷亲密》

作者:汪丽

2023-12-11·阅读时长14分钟

三联中读的朋友们你们好,我是译者汪丽,很高兴今天能跟大家聊聊《冷亲密》这本书。国内读者可能对易洛思不太熟悉,所以我想先重点介绍一下作者和本书的成书经历;再概括一下本书主要内容;最后谈谈本书翻译缘起及阅读易老师带给我的一些思考。

伊娃·易洛思是法国社会学家,以色列希伯来大学社会学和人类学教授,代表作有《消费浪漫的乌托邦》;《痛苦的魅力》;《爱,为什么痛》和《爱的终结》等。易洛思生于摩洛哥,儿时随父母移民到巴黎近郊的萨尔塞勒,在此长大并受教育,本科读的是社会学、传播学及文学,在希伯来大学读了传播学硕士,在美国宾夕法尼亚大学读了传播学和文化研究博士。2009年,易洛思同玛莎·纳斯鲍姆等被德国《明镜周刊》誉为“世界上最有影响力的12位思想家”;2012年,她被法国《观点周刊》评为“法国杰出知识分子女性”;2018年她因学术成就分别获以色列最高科学成就奖E.M.E.T.奖和象征法兰西最高荣誉的法国荣誉军团骑士勋章;2022年,她被学术排名网站“学术影响力”(AcademicInfluence)列为过去十年中最有影响力的十位女性社会学家。

本书只有三章,结构脉络清晰。第一章旨在厘清情感人、新型情感风格和情感本体论的相关概念,以及它们与社会学、心理学以及女权主义三种文化实践的交织关系。第二章重点阐释情感场域中情感资本主义的运作方式,分析了在心理疗愈话语下自我实现叙事与痛苦叙事的紧密结合。随着心理学在20世纪越来越繁荣,人的痛苦好像也越来越多了。心理学疗愈性叙事一方面是在治愈现代人,但另一方面,它也在制造着现代人的种种痛苦。第三章重点关注在心理学和互联网技术的加持下,21世纪的人们在新型网恋议题和实践中的一些理想和幻想、彷徨与失望。串联起这三章的关键词便是情感。情感在本书中可细化为社会工作场所的友爱(重塑企业创造力)、家庭内部的夫妻之爱(摩登家庭的玫瑰与刺)、关注自我成长和实现的自爱(自助书籍和心理疗愈)、伴随互联网技术而涌现的典型网恋(浪漫之网)等。作者剖析了资本主义工厂中情感对于经济生产效率提升的重要性,也强调了疗愈式沟通是婚姻家庭内部用来增进亲密关系的重要策略。此外,仿照布尔迪厄对文化资本的分类,易洛思将情感场域中的情感能力称作情感资本。与文化资本一样,情感能力既是一种社会能力,也可以转化为实质的货币资本形式。在书中案例中,公司销售人员的业绩和他们的情感能力呈正相关。另一方面,情感能力(情商)测试也容易沦为人们对活生生的人进行分类的一种工具。正如痛苦可以被心理疗愈利用一般,情感在情感场域中也不幸成为了正在流通的商品。一般认为,情感可以并且需要被人为地加以控制和管理,情绪管理好的人一般被视为情商高。然而,工作场域中的情感能力转移到人际交往的情感场域时,还同样奏效吗?这值得我们思考。

本书在当当上的图书分类是两性关系,我想做几点说明,不管是英文原版还是法文译版,“亲密”一词都是复数,也即不单指两性间的亲密关系,当然,当代青年的情感困顿也是个大议题,所以这样分类倒也无妨。“冷亲密”和“情感资本主义”这两个概念,它们在文学手法上都是种“矛盾修饰法”。冰冷和亲密似乎并不搭调,情感和资本也似乎是在奔往两个方向,我们也有通俗说法——“谈钱伤感情,谈感情伤钱”,似乎经济与情感领域从来泾渭分明。所以,书名主副标题中都内含着一种悖论逻辑,“冷亲密”的说法也颇似阿多诺的“文化工业”,易洛思被认为是法兰克福学派的继承人,她继承的也正是这种“批判”和“否定”的辨证法,从第一本书起,易洛思就初探情感资本主义,《消费浪漫的乌托邦》的副标题就是“资本主义的文化悖论”。她曾在演讲中表示,社会学家关注的不是幸福,而是人类的痛苦和不幸福,这类似于济慈所说的“负面感受力”,所以很好理解,为什么“痛苦、负面选择、冷亲密”会成为她研究的重点。在传统马克思主义式的研究中,资本主义被认为是将人异化为无感情的机器部件的元凶。比如,马克思在《资本论》中提到“资本来到人间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”。但易洛思挑战了这一观点,新颖地提出“情感资本主义”理论,她认为资本主义不仅不会导致情感的衰退,反而创造了一种新的情感文化。这是她的创新所在。她在《新京报书评周刊》采访中表示:马克思、韦伯、西美尔等都将现代性视为“热情的冷却”。热情冷却的动机则是他们用来理解现代性的关键。她的分析让我想起韦伯在《新教伦理与资本主义精神》和布尔迪厄对惯习与阶级所做的社会学分析,比如,韦伯认为,资本的逐利本性与新教伦理中的天职召唤和信仰热情是分不开的。我想,也有两种中国说法,可以帮我们快速理解“情感资本主义”的这种内在悖论和否定辨证,一种说法比较下里巴人,即俗话说的,贫贱夫妻百事哀,而这句话的对应文学性翻译,即鲁迅先生那句“人必生活着,爱才有所附丽。”对于为什么要将爱情和情感作为社会学研究课题,易洛思在采访中说,一方面,“爱情伴随着现代性,所以,它对社会学极其重要。著名的社会学家涂尔干讨论过单身汉与自杀的关系,马克思与恩格斯写过婚姻与利益、爱情与利益的关系,马克斯·韦伯也研究过性爱......”另一方面,易洛思的研究也与她自身困惑有关,她在《南方人物周刊》采访中提到,若干年前在美国读博时,她当时的男朋友过生日,但她生活拮据,无力邀男友去餐厅,便只好亲自动手:“但当我想要为他做饭时,我意识到我需要买蜡烛、做一些高级的食物,而我甚至连块桌布都没有。为了营造一个浪漫的晚餐氛围,我需要花钱,可我当时没有钱。”作者的困惑也正是情感资本主义的生动映照。

接下来,我会侧重比较简单通俗的第三章,即被《三联生活周刊》称为“相亲社会学”的这部分。在资本主义和消费文化盛行的当下,我们与人相识的机会和方式越来越多,互联网更为我们打开了海量选择之门,但无论是进入还是持续发展一段恋爱关系,或者更简单地说,爱上一个人,正变得越来越难。社会现实也是如此,据国家统计局发布的最新数据,我国的单身人口已经超过2.39亿,更有7700万成年人独居。这种情况也非中国独有,根据美国最新人口普查数据,美国单身人士的人口比例达到了创纪录的29%。从全球来看,婚育率下降的总体趋势似乎很难逆转。马克思早在多年前就说过,人的本质是社会关系的综合。人无时无刻不处在一定的社会关系中,没有人是座孤岛。可当资本主义所崇尚的理性、快速、高效等价值观被转移到人际交往中,现代人的情感生活就变得趋于冷亲密。因而,孤独、疏离、冷淡的情绪会弥漫在广大单身群体中。作者在第三章中开宗明义地提到,互联网交友现已成为非常受欢迎且高盈利性的行业。互联网约会交友已被商品化,其背后的公司将网络交友互动中最小的方面都给商品化了。《新京报书评周刊》的采访中,易洛思在提到交友平台的经济交易属性时举例说,“Tinder是最糟糕的公司。比如,要是你想在个人资料页中放四张、而非一张照片的话,你必须付费;要是你想查看给你发送“喜欢”的人都是谁,你得付费;要是你想回看由于不小心而错划掉的匹配网友,你得付费;要是你想给别人发送一个“超级喜欢”,你还是得付费。因此,在约会交友网站上进行最微小的操作也都需要缴费。你必须生产出你正在消费的商品,即浪漫关系。”虽然《冷亲密》成书于手机微信时代之前的电脑互联网时代,但它极具前瞻性,如指出网络数字化时代中被超理性管辖的情感,自反性和文本化呈现的情感等。在情感资本主义文化中,情感已经成为一种可被评估、检查、讨论、协商、量化和交易的实体。就像传统的资本主义注重工作效率和资本积累一样,现今的情感也被人们用来当作提升自我价值或实现资源最大化的工具。比如,现在经常能看到那种表格式相亲,罗列出细致到身高体重、星座人格等方面。相亲对象被人们定制成旨在提升个人价值的理想伴侣,于是,理想伴侣似乎就成了某种条件化、标准化、可量化的商品。作者在《南方人物周刊》的采访中说,有研究表明,在所有需要左滑右滑的交友平台上,超过80%的交友互动都以失败而告终。

易洛思对网恋交友的观察是犀利、深刻的。她指出,传统爱情和网恋的实质区别在于:传统中对浪漫爱情的想象是现实和想象的混合,它既基于身体,也基于过往的经验;而互联网将想象与人们的真实相遇分割开。在网上,人们对他人的了解是比较片面和分裂的,因为网络上的他人首先是被理解为一个自我构建的心理实体,而后变成可听见的声音,最后才是作为一个移动的身体。在这种互联网交友情境下,个人首先作为一组属性而非一个活生生的人被了解。人们既可以客观地描绘自己,又能够在想象中召唤和刻画自己的理想型爱情、伴侣或者生活方式。网络上的自我是一种没有实质内核的后现代自我,它带有一定的可操演性和可建构性。此外,网络相识也是基于一种自由“选择”的意识形态来组织的。作者认为,没有哪种技术比互联网更为激进,它以前所未有的极端方式将自我定位为“拣选者”,并传递了这样一种思想:浪漫的邂逅理应是进行了最佳选择的结果。当你注册某一交友平台时,你便立即处于一种竞争状态。相亲交友软件上,海量的网络资源貌似将大批量符合个体理想伴侣的候选人推送至眼前。这何尝不是一种另类的内卷呢?信息时代的交流新方式或许能迅速拉进人与人之间的感受距离,真正造就“天涯若比邻”;但同时,互联网技术也迫使人们以一种超理性的方式来管理情感,由于缺乏了解和缺少共同生活圈,这种比邻的天涯友也可能是某种变形的幻觉。如人类学家项飙所说,“附近”消失了,取而代之,人们在追求着某种虚幻的所谓远方。

但我们要分清技术和商品化的区别,技术就像金钱本身一样,无所谓好坏,不过它可以被利用,让人快速获得商品并加速商品的流通。借用国内社会学家的观点,爱情发生的三个要素是肉体吸引,灵魂相契和十足幸运。爱情发生的概率并不高,互联网使得人们相遇、相识的过程加速了,它只是使人们更容易获得约会对象了,而不是让爱情更容易发生了,因为爱情的发生在于对象的稀缺性。易洛思说:大部分的爱情魔力,都与对象资源的稀缺性有关,正所谓物以稀为贵,这种稀缺性反过来会带来惊喜和兴奋。相较之下,宰制当下互联网的是过剩的经济、过多的可选项,这就使得自我必须进行选择,并且是进行最优化的选择。而互联网技术恰巧融合了两种找寻自我的方式:心理学和消费主义——这刺激了人们想为自己(从经济和心理上)找到最佳交易。作者在采访中表示,“失望和重新振作之间的摇摆,会是人们使用网络交友的核心。”这点观察也很像消费主义中的我们在看穿宣传和服从购买之间的摇摆。

那么,网恋平台上最吸引人的文本化表达是什么样的呢,哪些人更容易网恋成功呢?作者认为,最成功的个人首页档案势必符合心理学,能从成堆同质的标签中脱颖而出。照片栏的要求则正好相反,它要求个人符合大家公认的美丽和健康的既定标准。因此,那些在网络交友中最受欢迎的人,必定是那些在语言描述上具有创新性,外貌又符合传统审美规范的人。易洛思认为,那些特别重视情感语言交流的人,那些最有能力公开管理自己的情感和自我的人,才能在网络上建立起私人的恋爱关系。在传统浪漫中,我们之所以在恋爱时会愿意忽略对方身上那些与我们的期待并不相符的条件,是因为我们所关注的是作为整体的人,而不是他的各部分条件。也许,爱情的发生也需要做信仰的一跃,还有,要去爱具体的人,而非抽象之人。

易洛思对心理学是比较警惕的,她告诫我们,不必迷信弗洛伊德。易洛思在《爱的终结》中仍继续关注资本主义和现代性文化如何改变我们的情感和浪漫生活,作者认为,“对私人、亲密生活的无序化的分析不能只来自心理学”,在《新京报书评周刊》专访中,易洛思提到,“社会学的巨大贡献在于:浪漫关系中存在很多的混乱和痛苦,而其中许多痛苦其实与你的童年经历无关,而是与现代性的以下状况有关:比如,个人主义;要求具备竞争力、自主和自立技能的资本主义的工作场所;有关选择和自由的迷思,它让我们独自去面对很多的抉择;以及不确定性已经成为人们社交生活中一大关键特征这个事实。以上所有这些都是为什么爱越来越难的原因——尽管只是部分原因。”这也可以给我们当下动不动就搬来“原生家庭有罪论”做一点批判性反思,我们的文明和文化是十分注重家庭和伦理的,在心理学分析和研究中,也不应完全照搬西方那套极端个人主义或“有毒父母”的说辞。作为个体,我们都要背负起自己,在爱恋中,我们要有自我选择的权利,也要有自我负责和对他人负责的能力。

易洛思一直提醒我们,她对情感资本主义是“不纯粹批判”。有意思的是,对易洛思而言,情感是一种研究路径和方法,她并不认为情感是区分人和猫狗动物或仿生人的区别。情感易于被操控,它也很容易适应一个非人的世界。在菲利普·迪克的文学作品《仿生人会梦见电子羊吗?》中(它的电影改编版是《银翼杀手》)其中的人类就生活在这样一个机器人和人类已经无法析分的世界中。唯一能区分他们彼此的方法是“同理心测试”,据说是因为,只有人类才能感受到他人的痛苦。但易洛思直白相告,她不相信这一点。毕竟,很多动物也有这种感知痛苦的能力。在石黑一雄的《别让我走》中,克隆人似乎也有情感。易洛思认为,情感与信念都和认知相关,要是你能设法操控信念和认知,你也就可以操控情感。所以,不应该依靠情感来区分人和仿生人,而应依靠意识与理性。

总而言之,人的情感生活与经济生活彼此形塑,情感和理性同等重要,情感可以为行动赋能。但我们也要警惕信息时代的自我商品化,审慎地运用我们的思辨和批判性思维,找到理智与情感之间的最佳平衡点,易洛思告诫我们,不必迷信弗洛伊德,不要成为卢梭式的复仇主义者,不要做拥有狮子和狐狸两幅面孔的马基雅维利主义分子,也不要做过度理性和自我意识过剩的傻瓜!希腊先贤曾言,未经思考的人生不值得过活,但如果过度思考(overthinking),就会瞻前顾后、思维混乱、乃至最后丧失行动能力,变得像哈姆雷特那样忧郁百结、犹豫不决,或者像作者在多本书中所写的那样患上承诺恐惧症、亲密恐惧症,并陷入选择悖论和“不选择”的消极关系困顿之中。

结尾:迄今为止,易洛思的著作约有十五本,希望还能看到她更多的书被引进和出版。这是我第一本自己去找的翻译,原著本身就是我喜欢的一类书,编辑老师也是我的贵人,她让我能有机会和易洛思的思想亲密接触。我对作者个人的全球流动经历也很感兴趣,她的确是位伟大的思想家,有着兼容并蓄的国际视野。像易洛思在专访中说她对情感研究的关注始于自身困惑一样,我的部分翻译兴趣也始于自身困惑。刚完成翻译后,就在《三联生活周刊》上看到“相亲社会学”那期封面故事。本书译后也是有感于此文,在阅读、翻译和自助相亲经历后写的,不再赘述。《冷亲密》是我21年翻译完成的,经本书编辑引荐,我22年翻译的是易洛思与人合著的一本小书《性资本》,但目前这本书在出版上遭遇了一点困难,希望能找到办法,近年内顺利出版。

最后,想分享易老师的阅读方法给大家。易洛思认为有三种阅读方法:一是为了提振和形塑生活,在凡俗生活中找到在阅读中提升我们的精神食粮;第二种是将书籍作为一个自我教育项目来对待,去学习世界各地人民的价值观和美德;最后一种是作为生命经验的一部分,她说,要通过阅读去捕捉这个神奇世界中的一点点神秘。阅读是一场长时间的、不间断的与自我的对话。正是因为阅读,世界才变得清晰而又神秘。就本书而言,我们可以通过情感资本主义去审视现代人的爱恋,但同时也不要对爱情“祛魅”。如编辑老师所说,“读这本书......会让你对一些日常现象多一种理解的维度,看透各种因素之间的隐秘关联。”最后的最后,愿我们都多读灿烂的书,做个快乐的人,学会真的感动;找到毕生的热爱与专长,也找到各自心中那朵红红的玫瑰。

欢迎转发&分享

与8位哲学家、社会学家谈谈生活

文章作者

汪丽

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里