03 南北双源 | 中国建筑的两种木构体系

作者:刘妍

04-16·阅读时长7分钟

三联中读的朋友大家好,欢迎您收听“给国人的非遗文化课”系列之“榫卯与古建营造”专题,我是刘妍。

今天我们先从中国的木建筑榫卯说起。

我们一般说,中国建筑是木建筑,指的是最常见的庙宇、宫殿、房屋使用竖向的立柱和水平的梁枋,形成横纵的木框架,作为承重体。其实这种结构形式如果放在全球的木建筑体系下,应该叫做木框架结构或者半木结构。所谓半木,是因为这些建筑物往往是用砖或土作为墙体,承重结构为木结构,围合结构为其他材料。不过,南方山区,尤其是西南、中南的少数民族地区,也有一些用木材做围合的建筑,不但墙体是木板,有一些建筑屋面、瓦片也是木瓦,这可以称为真正的“全木建筑”。

抬梁和穿斗

那我们把注意力集中在这种柱梁框架结构上,这种柱梁框架结构占据了中国建筑的大面积国土。一般又分成两种大类的结构形式,分别称作抬梁和穿斗,大体上分别在北方、南方各占半壁江山。

在解释这两个术语前,先简单说明一下最基础的构件名称。房子木框架中,竖向的是柱,水平的是梁,而屋顶的最上方,托着屋面的水平构件叫檩,或者檩条、桁条,檩上面顺着屋面坡度的小木条,是椽子。椽子上面是铺瓦或者其他屋面材料。

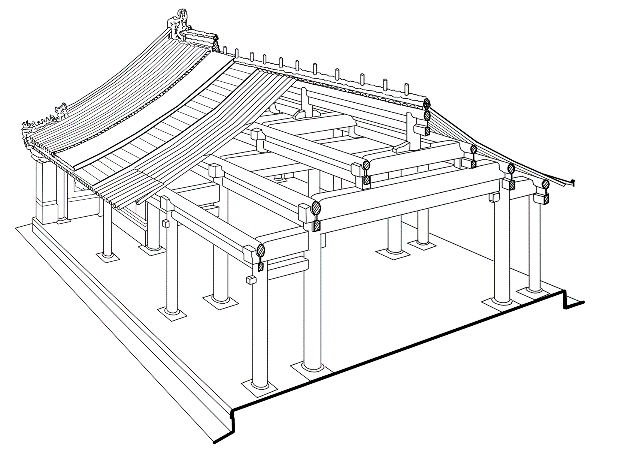

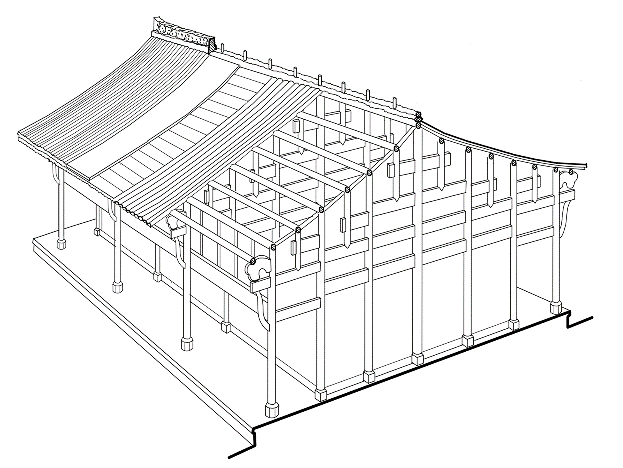

在当代建筑史教科书中,抬梁式构架以柱承梁、梁上叠梁、梁头承檩为特征,也就是说柱子托着梁,梁上面再叠着几层梁,梁直接托着檩,官式建筑可以结合斗拱,普遍使用于中国北方地区以及高等级建筑中;而穿斗则以穿枋串连柱子、以柱承檩,普遍使用于南方地区。我们过去经常说如何区别抬梁和穿斗,就是看谁在托檩,梁托檩就是抬梁,柱托檩就是穿斗。

抬梁建筑的柱梁都一般更粗壮,穿斗建筑的用料一般更纤细一点,所以如果把这两种原理当作黑白两极,两极之间的差异是很清晰的。我们很容易在北方、南方建筑里找到典型的抬梁和穿斗。但也有大量的建筑,落在黑白之间的灰色区段上,混合了两种特征。尤其是在长江一线也就是南北交接线上,以及像云南地区,就有很多种介于二者之间,或者又用抬梁又用穿斗,或者又像抬梁又像穿斗的融合的混合建筑。过去的学者就对如何区分这二者产生了很多讨论。比如刚才说的看谁在支撑檩条,就是一种常见的观念,这种“小诀窍”听上去好像有道理,但让人摸不到本质。

▲ 抬梁结构示意(摹自:刘敦桢《中国古代建筑史》北京:中国建筑工业出版社. 1984年,第4页)

▲穿斗结构示意(改绘自:刘敦桢《中国古代建筑史》北京:中国建筑工业出版社. 1984年,第6页)

北方的抬梁传统“层叠式”:一种搭积木式的建造

在我看来,这两种建造真正本质上的差异不在于样子或者构件之间的关系,而在于到底怎么样从事建造这种基础的建造思维。

如果我们用建造的思路来理解这两种结构,北方的抬梁传统更像是一种搭积木式的建造,学者叫它“层叠式”的构造。先把柱子一根一根立起来,再把梁一根一根的架“放”到柱子上面,然后屋顶也是由梁一层一层摞起来,中间用短柱或者垫块垫起来。这一层一层的构件之间的榫卯,涉及到有很多种类型:管脚榫、燕尾榫、搭掌榫、馒头榫、卡口榫,别管长什么样子、叫什么名字,榫卯的连接方式,都可以笼统地归纳为“上起下落”。 也就是说,榫卯构造,分别开在下面的构件的上表面,以及上面的构件的下表面,二者的连接就是把上面的构件从上向下“放”到下面的构件上去。听着很绕,其实就是从下向上一层一层“搭积木”。

▲北京故宫中正殿修缮:层叠而上,柱额相交于一个平面(图片来源:赵鹏摄)

▲ 北京故宫中正殿修缮:斗拱层(铺作层)(图片来源:赵鹏摄)

南方“穿架式”建筑:不需要脚手架

朋友们可能会觉得奇怪,盖房子,不从下向上搭积木,还能怎么盖呢?穿斗建筑还真就不是这么搭起来的。

穿斗建筑的连接方式,就是“穿”和“斗”两个字,水平的横梁,叫做枋子,形状是高高扁扁的,不是搭在柱顶,而从在柱子中间挖一个洞,把枋穿过柱子。房子进深很大,前后需要两根枋子、甚至多根枋子,它们在柱子中间头对头搭接、顶柱,四川话就叫“斗”起来。所以穿斗的“斗”念四声,而不是斗拱的斗(三声)。

最经典的穿斗,柱子分布比较密,一根枋子就可以穿过好几根柱子,特别形象的汉字“串”字。整个一片屋架,就一排竖向的柱子,用一排横向的长长短短的枋子串成一个“格架”,施工的过程,是把这一整片屋架在地面上拼装好,在地面上“串”起来,然后一整片屋架“扶”起来,变成一片一片的横架,一片一片横架之间,再穿上垂直方向的枋子,上面搭上檩条。所以相对于“层叠式”的抬梁结构,穿斗的建造方式也叫“穿架式”或“连架式”。

▲ 穿斗构架施工:扶立横架、连接横架。雷根斯堡中国桥,闽北匠人建造。(刘妍/摄)

南北两种差异巨大的建造思维

南方这种原理,有一个很神奇的方式,在建造特征上,就是盖房子不需要脚手架。北方朋友可能难以想象,在北方,无论是盖木梁柱的框架房子、还是把原木叠起来盖小木屋,还是盖砖房子,都是相似的,都是一层层“搭”上去的。建造过程中,必须使用“满堂红脚手架”,也就是围着建筑内内外外的施工平台,越是盖到高处,越需要脚手架来把人送到屋顶继续盖。而南方穿斗,房架子是一片一片在地上拼好了,扶起来,这一片屋架,就已经从地面到屋顶了。人直接爬到架上子上,把枋子和檩条一搭,屋子就架好了。

因此中国南北这两种结构形式,更深刻地说,并不是结构的样子的形式,而是两种差异巨大的建造思维。北方的建筑是“叠”起来的,就是汉字的“叠”,字形就非常形象。南方的房子是“架”起来的,在思维上,就是汉字的“串”字。

但是南北方的技术一直在交融。北方建筑的形式代表了正统,南方的穿斗就会学北方斗拱的样子,但是穿斗的斗拱,虽然也是一层层向外悬挑,它们却不是叠起来的,而是插到柱子里“穿”起来的。北方的抬梁也会学南方穿斗的技术,把“穿枋”的技术逻辑增加到柱梁框架里去,也就是在柱子之间增加连接性的“枋”,也就增加了结构的稳定性。

这个事情值得展开说一下。我们经常听说中国建筑“墙倒屋不塌”,这句话在穿斗建筑没什么问题,但北方的抬梁结构——如果是经典的、纯粹的抬梁结构,如果墙倒了,光靠柱梁框架自身,其实很难站立很久。因为这种积木式的结构和配套的榫卯,都不能真正保证框架不塌。因为“上起下落”式的榫卯,这个交接点是可以转动的,如果有大一些的侧推力,无论是风还是地震,框架都可能就歪了,继而就倒了。中国北方的建筑,殿宇、房屋,都用很厚的墙,除了天冷保温,墙体事实上是有结构意义的,用来“扶着”固定着柱子,不让它倒。抬梁结构如果完全不用墙,只能做很小的体量,比如小亭子,而且一般这种时候柱子会有侧脚,就是柱子向内倾,整个框架形成梯形结构,也就限制了它的变形,或者用一些其它的技术手段来加固,才能保证“不塌”。

但南方的穿斗是真的不会塌,枋子整个穿过了柱子,就算榫卯的榫口变松了,柱子歪得很厉害了,但“穿枋”的榫卯形式,枋子整个穿过榫洞,变形到一定程度仍然又锁死了。所以我们在北方村子看到废弃的屋子,都是剩下残垣断壁,木结构更早就塌了;而南方村子看到废弃的屋子,往往是朽烂支楞的木屋架,木结构都朽烂得不成样子了,但那个框架还在,不塌。

▲ 穿斗屋架,即使倾斜变形,亦仍不会倒塌。广西程阳侗寨(图片来源:Christian Renfer摄 )

穿斗建筑这种结构的这种“整体性”,使得它可以把整个房子“搬家”。大家可以到网络上(尤其是抖音上)搜一搜类似于“贵州木房子搬家”、“四川木房子搬家”。一个村儿的青壮年,两个人扛一根柱子,几十个人一起扛起一整栋规模相当大的木头房子框架,把整个房子“扛”在肩上,“搬”走。这种“搬家”方式,对于抬梁式是不可能的,“叠”起来的“积木”,一托就散了。

所以北方建筑在后期的发展中,在南北方文化技术的交融中,向南方学习了这种通过在柱子中间拉接“穿枋”的技术,来保证框架安全稳定的做法。这种技术,在隋唐之前是没有的,隋唐之后才出现在北方建筑中。当然除了这个技术,还有其他的一些技术手段,来缓慢发展增加这种层叠式结构的稳定性。

斗拱的作用

这时候就不得不说一说斗拱。斗拱很明显就是北方建造思维的产物,因为斗拱就是最最直观的积木,就是木头块,一块一块地叠上去,一边往上叠,一边向外伸挑。当然除了简单的叠压,还在上下的构件之间开槽卡住、不让它们之间轻易滑落,也会装上销子固定。但不管如何,它仍然是一摞有限制的积木。作为一摞积木,它的稳定性,一定是不如“穿插”结构来得稳。今天很多斗拱玩具的开发,斗和拱之间还要藏着磁铁,才能保证这个玩具不散架。

所以斗拱事实上绝非榫卯技术的代表。从技术效率上来说,斗拱是一种低效的榫卯。关于斗拱的“抗震原理”,应县木塔为什么千年不倒——因为用了斗栱来抗震,就更可笑了。因为如果非要分析松散的斗拱如何“吸收”“消解”了地震力?其实是一种幸存者偏差。或者说,在层叠结构这种明明更不抗震的结构里,为什么还有一些案例可以幸存几百年、数千年?应县木塔为什么可以幸存?讨论起来就太过复杂了,不是今天可以展开的。但用斗拱来抗震,肯定不是它的设计初衷。如果为了抗震,更合理的结构就不是使用层叠结构,而是使用穿架结构,穿架结构不要说“抗震”了,“搬家”都做得到。

(本节图片由主讲人提供)

一起探寻榫卯的世界

揭秘古建筑营造之谜

文章作者

刘妍

发表文章6篇 获得0个推荐 粉丝3人

建筑历史学者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里