一别天涯远

作者:李菁

2019-02-21·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8722个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

2013年10月31日,陈小鲁在他北京雨儿胡同的住处(ww 摄/视觉中国)

“红孩子”

1946年7月30日,时为山东野战军司令员的陈毅迎来了第三个儿子,他为这个小生命取名为“小鲁”——取孔子“登东山而小鲁”之句。“我出生在苏北,二弟(丹淮)出生在淮南,三弟出生在山东,爸爸妈妈一直想要个女孩儿,而妹妹最晚才来,所以取名珊珊。”陈昊苏回忆。兄弟三人名字里包含的苏、皖、鲁三个地点,是陈毅当年的主要战斗场所,这或许也是他对自己戎马生涯的一种纪念吧。

1947年,国共内战烽烟四起,当时国民党军队重点进攻共产党部队控制的山东地区。中共内部决定,把一批家属沿海路转移到当时苏联红军控制下的大连。“我们渡海时必须躲过国民党军舰的巡逻,上船后,所有人员都躺在床板上,不能走动,也不能讲话。可是才一岁的小鲁还不懂事,那天晚上精神又特别好,不想睡觉,所以特许他可以在船舱内任意行动。那天晚上,我们都躺在昏暗的船舱里,只有小鲁跌跌撞撞地穿行在叔叔阿姨中间,他抱抱这个,亲亲那个,人们脸上都绽放出无声的微笑……”这是陈昊苏人生最早的一段记忆,当然陈小鲁已完全不记得。

上海解放后,陈毅出任新中国第一任上海市市长,4岁的小鲁跟着全家一起搬到了上海,住在兴国路的一座小楼。陈小鲁曾回忆说,那时候父亲很忙,顾不上管他,顽皮的他早上经常不起床,有时会睡到中午吃饭的时候。“有一天,父亲不知道因为什么发脾气,吃中饭时又听说我还没起床呢,一下就急了。他冲上楼,说:‘养这孩子有什么用啊!’抱起我,就要往楼下扔。当时不仅把秘书们都吓坏了,也真就把我睡懒觉的毛病治好了。后来我一直早起早睡,到现在都保持着这个习惯。”

1955年,陈毅一家搬到北京。那时的陈小鲁对自己的父母和家庭背景还懵懂不知,只知道“父亲叫陈毅”,但“不知道他是干什么的”,因为“父母从不跟我们讲什么职务、级别这些事儿”。直到后来,他从报纸上看到父亲是外交部部长、副总理,才意识到父亲是个“大干部”。虽然身边的同学不乏像他一样出自“大干部”家庭,但那时的陈小鲁更愿意到小胡同里串悠,和普通家庭的孩子们一起玩。这样的性格几乎贯穿了他的一生。

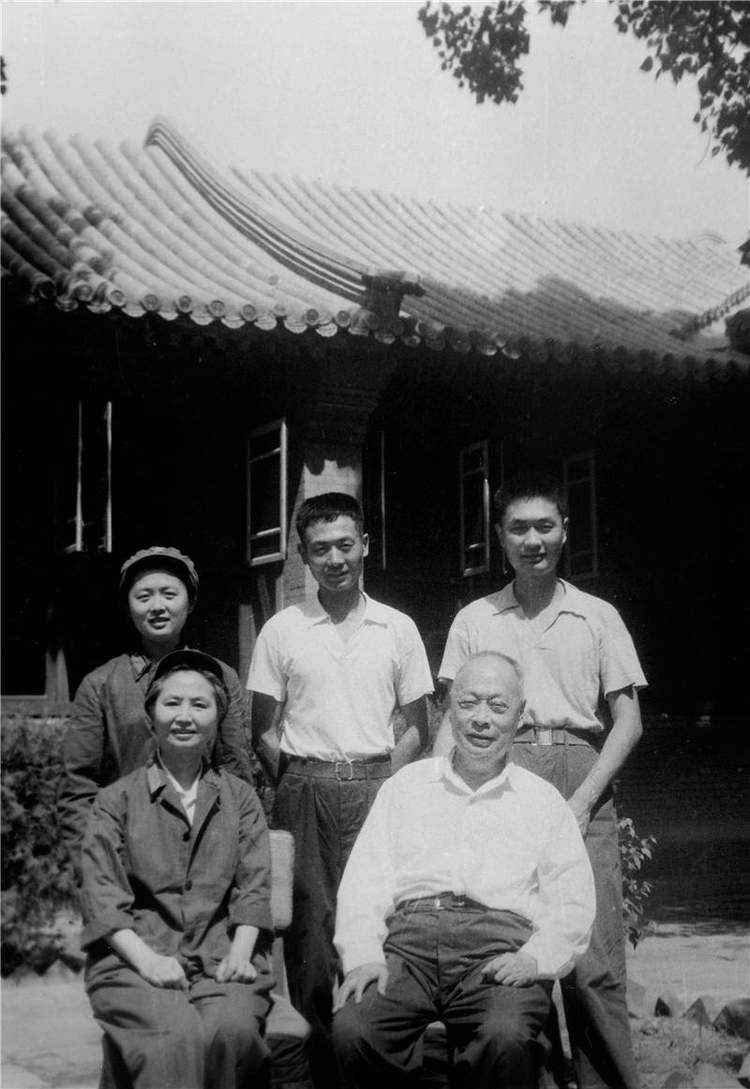

1971年6月,陈小鲁回家探亲,令全家高兴。1968年4月他到东北部队锻炼,3年来音信全无(由丛军 供图)

陈小鲁在2009年接受本刊采访时,曾详细地回忆父亲陈毅。在他少年时的记忆里,忙碌的父亲很少提及自己的事情,“他经常跟我们说,干部子弟不要有优越感,‘一将功成万骨枯’,不要看我现在的地位,都是多少先烈们打出来。别说我了,跟你们更没多少关系。”陈毅要求孩子们从小养成勤俭朴素的生活作风,几个孩子的衣服总是大的穿了小的穿,小鲁岁数虽小,可是个子长得快,衣服轮到他穿时,往往不仅破旧,而且很不合身。有一次,小鲁用手摸着盖不住腿肚子的裤子对陈毅的秘书说:“叔叔,我就穿这么短的衣服过年吗?”

文章作者

李菁

发表文章206篇 获得23个推荐 粉丝11209人

文字工作者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里