哈罗德·布鲁姆:西方正典的守护者

作者:薛巍

2019-10-23·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2264个字,产生33条评论

如您已购买,请登录

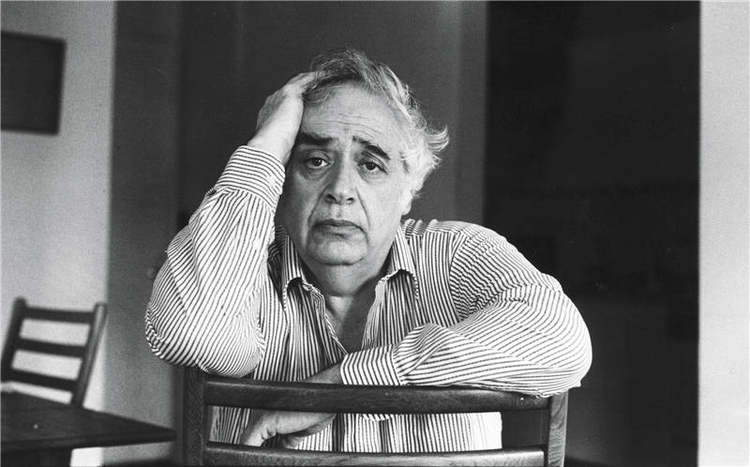

美国文学评论家哈罗德·布鲁姆

影响与焦虑

哈罗德·布鲁姆阅读速度快,记性特别好,他说他一小时可以读400页,而且过目不忘,可以一字不差地背诵莎士比亚的全部作品、弥尔顿的《失乐园》、威廉·布莱克的全部作品、希伯来语的《圣经》。在耶鲁大学任教期间,他可以讲授卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、普鲁斯特和塞万提斯,即兴大量引述原作并揭示它们之间的联系。

1984年,布鲁姆开始为切尔西出版社编辑500多部现代评论文集,高峰时期他每个月要写15篇导论,相当于每两天就得交一篇。所有作品都必须重读,然后迅速形成自己的观点。

他的成名作是1973年出版的《影响的焦虑》,借用弗洛伊德的理论分析文学创作:文学名著的历史是一场俄狄浦斯式的斗争,前辈诗人会对后来者形成巨大的压力,年轻的艺术家要摆脱前辈的影响,对他们的作品加以重写,采取各种防御措施,避免自己的想象力被前人的诗句淹没。在“影响的焦虑”困扰之下想方设法地战胜自己的前辈:华兹华斯努力消灭弥尔顿,济慈又要消灭华兹华斯,雪莱要消灭莎士比亚,只有莎士比亚逃脱了影响的焦虑的掌控,他没有弗洛伊德式的先驱,对他的智力和成就别人只有赞叹的份儿。最优秀的作家是那些成功地抑制了前辈对自己的影响的人。

这一理论为布鲁姆对文学天才的信念提供了学术框架,也为他的文学评论观提供了基础:文学评论就像文学侦探,要去揭示隐蔽的灵感和压迫。这也使他陷入了文学评论界的辩论,以德里达和耶鲁解构学派为首的学者们认为,要在社会、经济和政治结构的背景下分析文学文本。这种理路的一个结果就是,坚持认为以往的文学经典束手束脚,缺少相关性,而那些边缘性的文化产品如漫画、说唱音乐的歌词,跟弥尔顿和莎士比亚一样值得加以研究。

布鲁姆称他的对手是“憎恨学派”,包括最时髦的女性主义者、拉康学说的信徒、整个符号学阵营、最时髦的伪马克思主义者、既无新意又和历史无关的所谓新历史主义者、完全忽视文学价值的第三代解构主义者,其渗透面却很广,而且似乎有愈演愈烈之势。他在接受《巴黎评论》的采访时说:“今天,不仅是英语世界,乃至在法国、意大利,你都很难碰到一位批评家、学者或是其他人,发自肺腑地追求审美价值,享受纯粹的阅读之乐,欣赏诗歌与故事本身。阅读已经变成一种非常奇怪的活动,变得极具倾向性。现在高校的文学批评已进入一个新的阶段,其中百分之九十五的做法我都不赞同,他们摒弃想象的价值,回避审美。只有我一直问书好吗?比哪本好?比哪本差?有什么意义?意义和好坏之间有关系吗?而且不只是好坏,还要问好在哪里、坏在哪里?”

他说西方文学批评的始作俑者是古希腊的阿里斯托芬。“当他把欧里庇得斯和埃斯库罗斯并行比较的时候(这对前者极为不利),批评的艺术便诞生了。又或者,一切都始于朗吉努斯:他审视柏拉图对荷马的焦虑,以此来消除自己面对柏拉图时的焦虑。可见,这是文学批评一直在做的事;我认为,如果文学批评还多少有些用处的话,这就是它必须回归的地方。文学批评必须回答好坏、怎么样、为什么有这些问题,必须回答文学和生活的相关性问题:为什么我们这样,它是一种意思;我们那样,它又是另一种意思。我很惊讶,当代批评家里竟然没有人还在讨论伟大文学的感染力问题。”

文章作者

薛巍

发表文章583篇 获得5个推荐 粉丝4989人

江湖人称“贝小戎”、“小贝”,读书万卷

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里