游学欧洲

作者:张星云

2019-10-30·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5574个字,产生98条评论

如您已购买,请登录

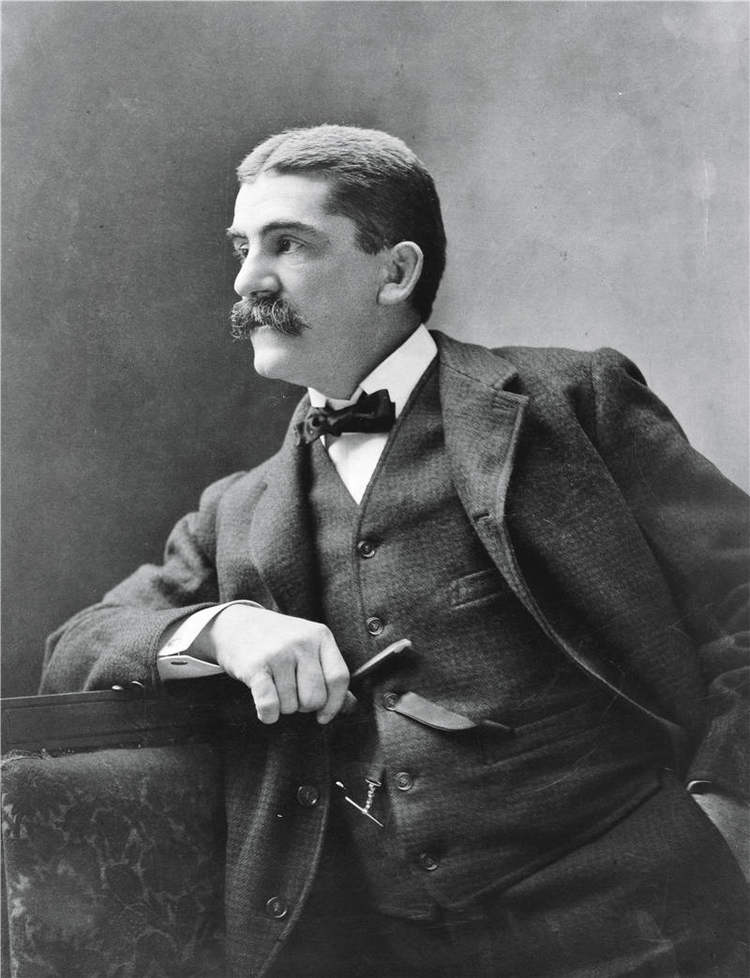

陈寅恪在哈佛大学师从印度语文学教授兰曼(视觉中国供图)

没有毕业论文的导师

1925年,清华发生了一件对中国学术影响深远的大事:成立了“清华国学研究院”。研究院的宗旨是“用现代科学的方法整理国故”,培养“以著述为毕生事业”的国学人才。新成立的国学研究院有四大导师:第一位是开创用甲骨文研究殷商史的王国维;第二位是曾经的“戊戌变法”的核心人物,之后著述等身的梁启超;第三位是从哈佛大学回来的著名语言学家赵元任。这三位导师性格各异,但都大名鼎鼎。而四大导师中最晚到校的陈寅恪,在当时并不出名。

尽管陈寅恪13岁开始在日本、德国、瑞士、法国、美国留学,十几年里在很多名校听过课,却不要学分,没有拿过一个学位,那时他还没有任何著作问世,更未在大学或研究院教过书。时任国学研究院主任的吴宓后来回忆,他向校长曹云祥举荐陈寅恪后,教务长张彭春认为陈寅恪一无声望二无学位三无著作,表示反对。吴宓辩称,“陈先生前后留学十八年,他人不过四五年。陈先生学问渊博,能与外国教授上下其议论,堪称学侣”。他还说,虽然陈寅恪没有正式著作发表,但仅凭后者写给妹妹的一封信,“寥寥数百字,已足见其学问之广而深,识解之高而远”。

1923年初,在柏林求学的陈寅恪从一家中国报纸上读到商务印书馆重印日本刻《大藏经》的消息,马上给国内的妹妹陈新午写信,希望她能找人帮他筹得一万元,以购买《大藏经》外加其他相关书籍。这就是吴宓大为推崇的那封家信,他将信的内容转载于1923年8月《学衡》第20期,并加上了《与妹书》这个标题。

陈寅恪在信中解释说,自己研究梵文多年,最近对藏文颇有爱好,因为藏文与中文是同一语系,而藏文几千年来一直用梵文书写,很多藏语保留了梵语的读音,与汉语一对照,就知道以前的文献中哪里错了。从唐以后,汉人基本上没人懂梵语,他如今随便取一本《金刚经》,发现后面那么多汉文注释,大部分都是错的。因此他希望能用西方的学术方法,进行汉文和藏文的比较研究,以此补充唐、西夏时期历史以及佛教思想史。

他还对妹妹说自己久在外国,正是因为外国图书馆里藏有这类书籍,如果不买这些书,一旦回到中国,非但不能再继续研究,甚至还要放弃此前已经积累很多年的整个学科领域。而如果有了这笔巨款,他买了书就可以立即回国。

但实际并没有计划得那样好。当年底,陈寅恪母亲俞明诗、长兄陈衡恪相继离世,家中日渐中落。直到1925年,在吴宓为他申请了几千元公费购书款,并再三邀请下,陈寅恪才回到中国,结束了自己漫长的留学生活。

陈寅恪后来对自己这段留学经历始终很低调。十几年里不修学分,不要文凭,也没有著作,实际上并非不认真,陈寅恪曾说:“考博士并不难,但两三年内被一个具体专题束缚住,就没有时间学其他知识了。”

那十几年里他学得了诸多语言,陈寅恪受业弟子王永兴说他“具备阅读藏、蒙、满、日、梵、巴利、波斯、阿拉伯、英、法、德、拉丁、希腊等13种文字的阅读能力”。台湾学者陈哲三说他还会突厥文、西夏文、波斯文。陈寅恪侄儿陈封雄则说他能懂14种文字,能说四五国语言,能听懂七八种语言。但回国后的陈寅恪从未炫耀过自己的外语,以至至今人们无从确切他懂多少种语言。他曾经的学生、中山大学的胡守为回忆说,在陈寅恪回国后填写的履历表上,“懂何种外语”一栏,只写着“德语”二字,足见他的谦虚和慎重。

而吴宓在当时如此力荐陈寅恪,并对他的博学推崇备至,源于两人早年同在哈佛求学的经历。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得18个推荐 粉丝1034人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里