机器如何理解人类

作者:刘畅

2020-05-20·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5112个字,产生6条评论

如您已购买,请登录

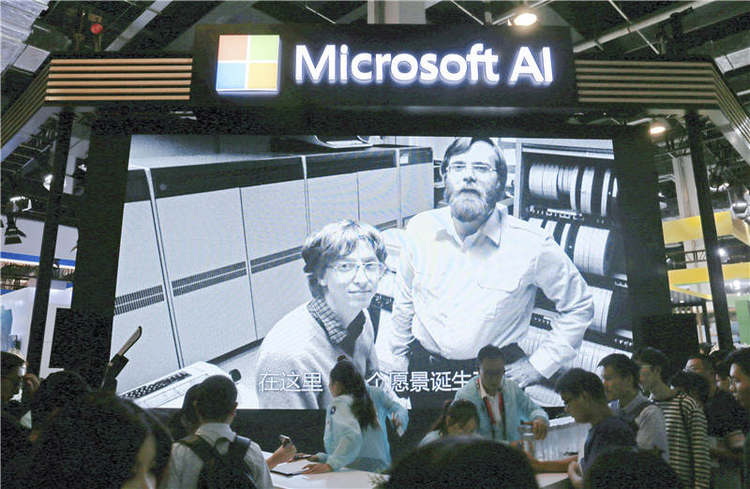

2019年8月31日,WAIC 2019世界人工智能大会,微软AI展区的人工智能少女小冰吸引众多市民关注,大屏幕播放着微软公司创始人、视窗操作系统Windows之父比尔·盖茨的视频(刘玉宇摄/视觉中国供图)

智能客服

2月5日,武汉“封城”两周后,微软的研发工程师冬雨辰接到一个省会城市的求助信息,他们的市长热线遭遇疫情冲击,每个接线员每天要不停歇地接三四百个电话,工作量较往日增加近三倍。接线员被问诊、询问定点医院的问题淹没,更多的市民则因为拥堵的电话线路而错失询问的机会,他们亟须人工智能的帮助。

冬雨辰所在的微软Carina团队曾在2019年为该市建立智能的市长热线服务。市民拨打12345,可以选择接通智能客服,智能客服引导市民选择自己所咨询问题的大类,再进一步表述自己的问题,并留下具体地址等信息以便后续处理。智能客服在其中负责将市民的语音转录为文字,并理解问题的具体意图,生成语音答复。

市民平日拨打市长热线主要集中反映停水停电、油烟污染、违规违章等问题,智能客服需要在理解市民的完整诉求的同时,识别出地名等专有名词,然后记录并生成工单,由后台派单员人工审核后派发给相关的市政部门,具体的街道办或职能部门接到诉求后,再回访和后续处理。人工智能像个3D打印机,扔给它模板和材料,就能制成成品。微软利用Carina设计多种市民频繁询问的话务流程,把人工接线员的语音数据录入记忆库,训练语音识别系统,使人工智能“熟悉”当地的方言口音。

智能客服的“智能”在于,电话接通得越多,智能接线员对市民越了解,它们能够“理解”诸如“马路上用不用打伞”“今天天气如何”之类的不同问法,实际是在指向同一个问题,回答问题便越来越准确。“机器可以低成本扩容,接入尽可能多的电话,自2019年智能12345热线上线后,热线的接通率从高峰期的60%提升到90%以上。”冬雨辰说。没有智能热线前,有70人左右的人工坐席,每天接的电话在3000到8000个之间浮动,而有智能客服后,席位扩容到100个以上,减轻了至少20%的人工负担,并且有五成以上接入智能客服的电话被转化为有效工单。

疫情给微软Carina产品团队带来了新的挑战。项目需要在没有数据的情况下冷启动,而且人工客服也没有遇到过疫情问询场景,他们的回答流程没有固定的标准,冬雨辰所在的团队必须在一两天之内,从零开始,建立与疫情贴合的新模型。

“我们梳理定点医院的位置,在公开的网站上寻找权威的医治方法,从当地卫健委的网站里总结问询的标准。”微软当时已经复工,团队放下手头的工作连夜赶工,按照问询时的一般逻辑顺序和需要的信息点,远程搭建智能客服的问答流程,比如,如果市民询问定点医院,就直接提供当地政府的权威信息,市民询问如何就医,就告知正确的就医流程。“因为疫情紧急,问询的内容绝大部分又与此相关,我们优化后的智能客服调整了顺序,不再让市民先选择问题的种类,而是直接听取市民的问题,直接给出答案;对于需要人工介入的问题,就由智能客服整理好记录下来,交给后端的派发员人工处理。”

因为最初的数据只有几十条,人工设计的应答流程又不可避免地十分固定,智能客服起初比较“傻”,一旦市民的问题与机器设定的顺序不同,它们就会答非所问。Carina产品团队从人工智能记录的市民反馈中感受到市民的焦急,转人工、直接挂电话的现象不少。

但对人工智能而言,智能全潜藏在数据里。电话越接越多,语义理解的模型就可以更加优化,智能客服也越发灵活,不再囿于工程师预先为它们设定的问答顺序和触发条件。三天之内,智能客服接管了近半数的人工客服,正确率与往日持平。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得7个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里