良渚:权力与信仰的巅峰

作者:张星云

2023-05-10·阅读时长19分钟

超级大城

良渚位于相对偏远的杭州西北市郊,坐车从市中心过去需要1小时左右。不过如今的良渚早已不是远郊的样貌,这里不仅离阿里总部很近,还因为一座安藤忠雄设计的文化中心,成了杭州文艺青年的打卡地,热闹非凡。

尽管以前通过文字了解过不少良渚的历史,但我真正到了良渚古城现场后,依然被它巨大的规模所震撼。刚进入良渚遗址公园就会有一种措手不及的感觉,小广场上停满了电瓶车和双座自行车,供游客扫码租用,不远处是摆渡车始发站,一切信息都在告诉我,这里非常大,后来实际也证明,光靠走,是很难在几个小时里把良渚古城逛遍的。

良渚遗址公园基本与5000年前良渚古城的范围相吻合,占地3万平方公里,虽然其中大部分考古遗址都已经回填,但从空旷的草坪与田野可以推想,在5000年前这里曾经居住着近1万人口,土筑茅屋连排并置。

从南门进入,当年古城由高大宽阔的城墙合围,有9座城门,这里是唯一的陆城门,其他8座都是水门。古城里水系发达,与城外水系沟通,河道纵横,港埠密布,如今的遗址公园内还有很多湖泊水洼,试图复原水城样貌。

我先是绕到了古城东部,再往中间走,就会看到一个巨大的土坡,这是莫角山,良渚古城的核心宫殿区,最高统治者居住的高级王宫。浙江省文物考古研究所研究员王宁远是现任良渚古城与水利系统项目考古领队,他告诉我,根据他们目前的研究成果来看,莫角山宫殿区在当时是一次性建造的工程。在这座巨大的人工土台上,建了3个宫殿台基,以及举行重要活动的沙土广场。整个莫角山宫殿区的土方量达到228万方,与古埃及胡夫金字塔的石方量几乎相同,“它可以说是中国史前史最大的单体土建筑”。

王宁远从城市规划的角度来分析,古城如此巨大的工程量,以及水利系统与城市营建的因果关系,都代表了良渚古城在营建之前就已经有了十分高端的设计。而在施工建设过程中,需要有强大的执行力,在人力、物力、技术管理、组织体系等方面都已经达到极高水准。而后的历史时期,哪怕是明清两朝的紫禁城,也不过这座古城面积的四分之一。这一切都说明,良渚古城早已超越血缘氏族的聚落模式,进入了早期国家发展阶段。2019年,良渚古城遗址被列入世界遗产名录,世界遗产委员会给良渚古城遗址的官方表述是“早期区域性国家”。

中国社会科学院考古研究所史前考古研究室主任李新伟也告诉本刊,到目前为止,考古界还没有发掘到同时期与良渚相似规模的古城遗址。在良渚同时期的中国东部地区,江汉地区的屈家岭—石家河文化现在已经发现了十几座城址,但都没有达到良渚古城那样可以被称为早期国家的巨大规模。大汶口文化近几年发掘了焦家遗址、岗上遗址,城址都有一定规模,但依然是“众邦林立”的状态。通过与这些文化的比较,人们可以很清楚地看到良渚的特殊性和野心。

良渚文化建造超级大城,如此违背自然经济规律地汇聚人到城里,城里进行了严密的社会分工,那么多人远离农业生产的直接发生地,远离农田,城外需要大量农民耕种才能长久养着城里的人,意味着良渚古城必然给整个族群提供了某种特别的价值。而在王宁远看来,在青铜器还没有出现的新石器时代晚期,人类尚处于石质武器的时代,军事威慑力并不足以长时间统摄如此多的人。

那么到底良渚人是通过什么来动员那么多人力建造超级大城的?如何长久地统摄如此多的人,又是怎么实现他们这种违背自然经济规律的野心呢?答案就是玉礼器,以及其背后一套完整的权力等级制度与信仰体系。

玉礼器制度

良渚玉器的发现故事颇具传奇性。1986年,牟永抗、王明达等第二代良渚考古人准备筹办良渚遗址发现50周年大会。“考古人开会一般就两件事情,一个是把挖出来的东西给大家摸一摸,另一个是弄一个野外考古发掘现场,让大家看看。”王宁远回忆说。那时候,从1936年施昕更在良渚挖出黑陶以来的50年里,浙江省良渚考古没什么大动静,吴家埠挖出来一个小墓,浙北嘉兴地区也有若干小墓,出土的也主要是陶器。于是他们决定在开会前再找一个现场挖一下。

恰好此前上海青浦区福泉山遗址考古发掘传出消息,一座7米多高看似平平无奇的大土墩,被发现是一个人工堆筑而成的高台墓地,内有崧泽文化、良渚文化、战国、汉、唐、宋墓葬100多座,由此被称为“东方土筑金字塔”。王明达从上海回来后,也决定在良渚周边找找,而这片地区最高的土墩就是反山了。

挖掘工作很快展开,最初的半个月,除了一些汉墓遗迹,没有发现任何史前痕迹,直到5月31日下午3点多,挖到了玉器。之后的一段时间,反山陆续发掘出11座高等级墓葬,共出土玉、石、陶、象牙、漆等质地的器物达1200余组,其中玉器占90%以上——玉琮、璧、璜、冠状器、三叉形器、带钩、管、鸟、鱼、龟等各种器型,等级最高的12号墓出土了精美的“琮王”和“钺王”。如此大规模的玉器出土,在此前的史前考古中从未有过。后来他们才知道,原来莫角山宫殿区旁边的反山在整个良渚文化分布区内也是同时期墓葬中等级最高的。

从反山遗址发掘开始,原本默默无闻的良渚,就开始了接二连三的重要考古发现。第二年发掘瑶山祭坛和墓葬,发现莫角山宫殿区,然后是汇观山祭坛和墓葬,再后面是塘山水坝,贯穿整个二十世纪八九十年代,几乎都入选了年度十大考古发现。按照王宁远拿到的数据,良渚至今出土玉器总数达到约7500组,单件约1.5万件,如果说玉礼器数量与文化宗教规模成正比,那也就意味着,良渚的信仰体系是巨大和深远的。

如今再看80年代,浙江省文物考古研究所所长方向明认为存在一个时间上的巧合。就在1986年良渚反山墓葬发掘的前后一两年里,凌家滩、红山牛河梁等遗址也先后发掘。“大家几乎同时在东北和长江下游突然发现了这么多新石器时代晚期遗址,都有玉器出土,它们不是零星的,并且各有特色。”从红山玉龙,到凌家滩刻纹玉版“河图洛书”,再到良渚的玉琮,大家试图将这些东西放在一起比较。牟永抗又重新提出了“玉器时代”。

这种玉器研究热潮一直持续到2007年,当年良渚古城遗址范围确认,再后来发现外围水利系统,考古界将关注重点转向大遗址考古聚落结构的研究,以至于无论红山还是凌家滩,后来都在寻找是否存在相匹配的大型建筑,乃至城址。不过放在当时,玉作为礼器所体现的身份等级和社会阶层,是考古学界讨论良渚社会状态的重要依据,因为其他出土器物都不够系统。

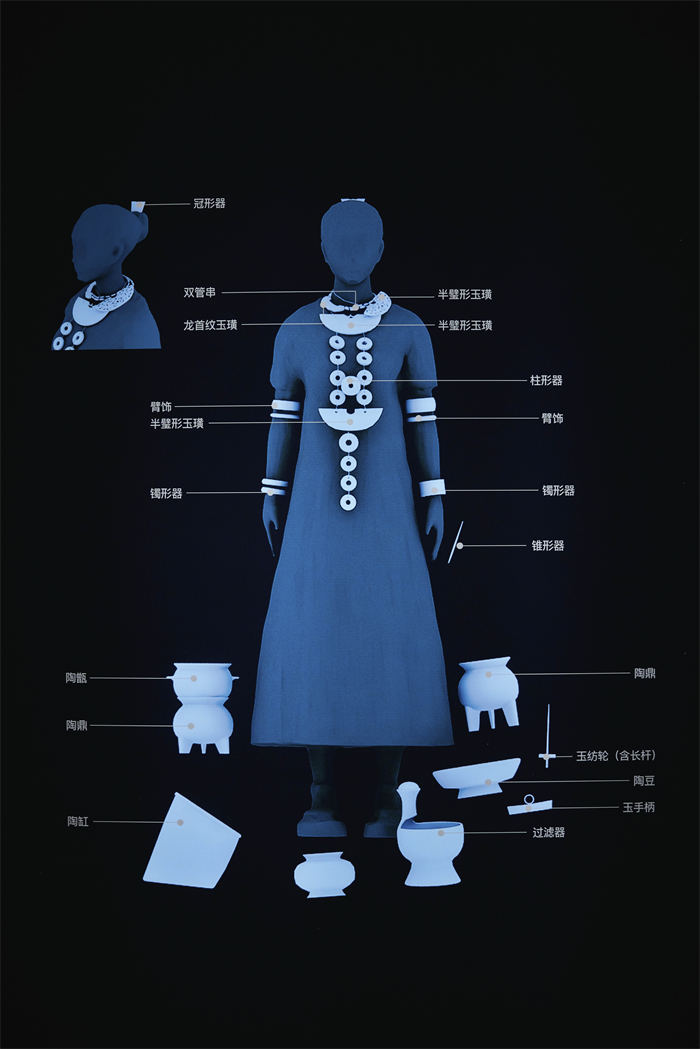

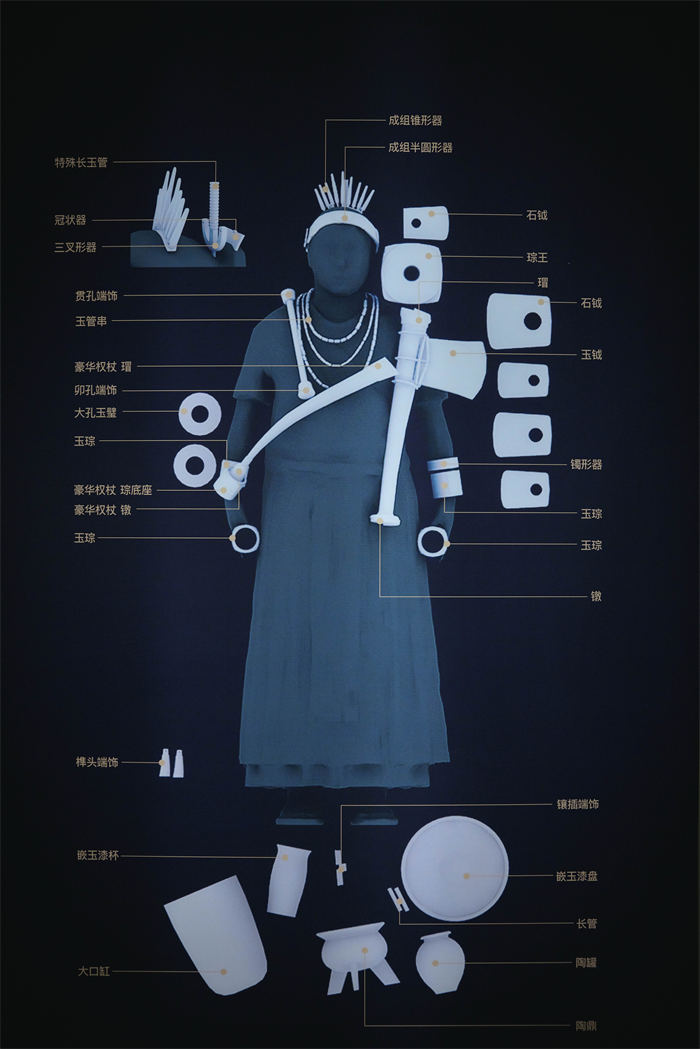

随着不同等级墓葬的发掘,方向明他们试图在纷繁复杂的良渚玉器中理出线索。他认为,良渚人当时发展出了一套复杂的玉礼器系统,除了琮、璧、钺之外,还有锥形器、冠状器、三叉形器等组成的复杂玉头饰。这些玉器的组合,不仅能够反映当时良渚人权力、等级的高低,也有性别之分,这一整套玉礼器系统得到了良渚文化分布区大家的广泛认同,形成了统一的信仰。

在这个系统中,除了主流的琮、璧、钺,玉头饰是最能区分贵族性别和等级的。冠状器男女都戴,此外,男性贵族会佩戴三叉形器,女性佩戴玉璜,头上一根根成组的锥形器则是男性贵族等级的重要区分,最多有10根,之后9、7、5、3、1根,依次递减,权力等级也依次下降。贵族墓主最少也有5根锥形器,而普通墓葬里,最多只有3根。

如反山、瑶山这样的最高等级墓葬,墓主除了王之外,还可能有王族成员。王的墓中,琮、璧、钺和玉头饰是齐全的,而低一等级的墓中可能就只有其中一部分组合了。一些特殊领域的负责人可能也会有特殊随葬品,比如人员管理者、水利设计管理者、玉器漆器高级手工业者,这些特殊身份可以通过随葬品来反映。

其中,玉琮是良渚文化独创的玉礼器,也是其权力与信仰体系最重要的象征。

从凌家滩到良渚,玉琮的起源

实际上玉琮的起源与良渚文化的起源是并行的。这要从全新世的第三次气候变化开始说起。距今5500年的崧泽文化末期,发生了一次大降温,人们开始从高地、山坳、山冈前往平原居住,生存方式转向大规模农业种植。与此同时,距今6000年开始形成的长三角平原逐渐稳定,这片由长江泥沙被海潮堆积而来的沼泽最初盐分颇高,后来经过几百年的时间,海平面稳定下来,雨水把土壤中的盐分带走。到了距今5500年时,这里已经适宜人居住,于是,四面八方的人移居到长三角。

长三角沼泽地里纵横的河网最适宜种植水稻这类禾本科植物,但很难住人。这里距离海平面只有三四米,一下雨就要被水淹,又不可能住在离田很远的山上,于是人们开始堆墩,在高台上搭建住所。每个堆墩上聚居一个家族或一个村落,周边开辟为水稻田,与河道连通,一下子生活用水、交通、灌溉问题都解决了,进而再与周围村子形成“连廊”。良渚地区的人创造了堆墩居住,后推广到整个江南地区,这就是所谓的“江南生活模式”,这种模式一直延续至今。王宁远说,现在去苏南、浙北平原找古遗址很好找,村子在哪儿,就在哪儿挖,往下挖70%都是良渚人造的,还有30%是南宋的。

这种生活方式的改变最初也曾带来混乱。以前在相对封闭的山坳中,人们通常是以血缘关系来组织聚落的。但到了崧泽文化晚期,由于气候变化,人一下子汇聚到太湖平原,没有了自然阻隔后,开始争抢资源和土地,进入了一种群龙无首的状态。王宁远介绍说,对应崧泽文化晚期,良渚这一地区有些聚落遗址出土过很多作为近身搏杀武器的石钺,甚至在一座男性墓葬里出土了数个头颅,说明当时战争、冲突不断。

此时就需要一类神人或者英雄式人物,制定一套新的人际关系和社会运行规则,推行一种新的超血缘关系的组织形式。这种新的组织形式的推行并非依靠军事威慑,而是依靠比世俗权力更强大、影响力更广的宗教,而这种信仰体系的核心介质便是玉器。

按照目前考古学者们的推测,良渚文化玉器的源头之一,可追溯到凌家滩文化中的刻纹玉版——方向明说,考古学家牟永抗最先提出来,凌家滩刻纹玉版的图案与良渚玉琮仰视后的展开效果惊人一致。

不过凌家滩文化的高峰距今5500年,良渚文化开始于距今5300年,从凌家滩到良渚,从玉板到玉琮,中间缺了一个200年的环节,也许周边可能还有过渡性的大聚落,但还没有被考古发现而已。2021年,王宁远他们在良渚古城南边的北村发现一个遗址,时间与瑶山遗址差不多,都在距今5100年左右,即在良渚古城建成之前。他们在这处遗址中发现,贵族和平民两个阶级的居住空间被栅栏隔开。王宁远生出的疑问是,这些贵族是移民过来的吗?当时良渚古城还未建成,所以他们才需要与当地居民混居?王宁远还注意到,当良渚古城建好后,留在北村的人就很少了,那些外来的精英分子全都住到城里去了。

他们进一步猜想,最初很可能是凌家滩的后人移民到良渚地区后,为了统治良渚,从他们已经掌握的玉礼器制度出发,创造了新的宗教。为了让外来人与本土人都能认可这个新的宗教,还需要寻找一个共同认同的物质载体,于是,玉琮和刻画其上的神人兽面纹被创造出来。

神人兽面纹遍布良渚文化分布区,是贯穿良渚文化始终的神徽,形态固定,成为良渚玉器图案的母题。王宁远从这个角度分析神徽,认为良渚玉琮上刻画的神人兽面纹,实际上是这两拨人的代表。神人兽面纹下部刻画了一只蹲踞趴伏的神兽,糅合了多种动物造型的元素,有着阔嘴獠牙和鸟形趾爪,以及一双重圈大眼。而神人兽面纹的上部则刻画了一个弯肘叉腰的神人,头戴介字形大羽冠,这是当时良渚人心目中代表天的神人。王宁远认为,神兽的双重圈大眼也可以上溯到本土河姆渡文化的序列中,因此神兽可以理解成当地土著,而凌驾于神兽之上的神人,则代表着自凌家滩而来的高端分子。在这样的结合之下,良渚形成了一个本土人和外来人都认同的天神形象,可以说良渚几乎达到了一神教的状态,统一了宗教和信仰。

宇宙空间的构想

玉琮是神人兽面纹的重要载体,也是良渚宗教独创的核心礼器。

在墓葬中,玉琮通常被放在墓主头侧、手边或者套在手臂上。有些会作为特别的底座,用来插放豪华权杖。方向明推测,玉琮在墓葬中与在日常生活中的使用方式也许差不多,因为在良渚古城钟家港河道等地,也曾出土过残缺的玉琮,不太可能是制作过程中破掉的,而可能是玉琮在日常使用时的损坏。

玉琮内圆外方,中部贯穿,四角对称施刻四组相同的图案,四壁有纵向直槽,是良渚先民天地宇宙观的反映。方向明认为,玉琮正中贯穿的“射孔”与上下端面“射面”的结构组合显示了当时良渚人对于宇宙空间的构想,与萨满教的多层宇宙观一致。沟通上界、人类居住的中界、下界,是萨满教的理想的宗教追求。上界位于“地球”上方,有太阳和萨满的庇护神,天体辅助神有熊、偶蹄猛兽和鸟;下界辅助神是带两条小鱼的猛犸和全能的蜥蜴与蛇;通往上界和下界有入口和道路,各种鸟类往往成为萨满的精灵诸侯,它们既是向导,也是保护者。不过相比于半坡、仰韶彩陶上描绘的二维图案,在良渚社会,玉琮所代表的三维的世界观和宇宙观,在史前中国是极其完善和全面的。

玉琮仅出土于高等级墓葬,是良渚社会通天地、敬鬼神的重要宗教法器。在所有良渚出土的玉琮中,1986年于反山王陵第12号墓出土的一件,重达6.5公斤,堪称“琮王”,其4个直槽上刻画的8个神人兽面纹是目前考古学者们公认的最完整构图。

李新伟更多从红山、凌家滩代表的宇宙观念来理解玉琮上的神人兽面形象。他认为,神徽上方的神人,象征着正在羽化变成鸟的人,他就是良渚的王,既是通天统地的神灵,也是征战四方的英雄,还是治国安民的王者。神徽下方的兽面,则代表着天极之兽的动物形象,在红山、凌家滩的宇宙观念中,神鸟可以协助天极之神运转,化作神鸟的良渚王参与到了与天极之神的沟通中,也就是参与到了宇宙秩序的维护中。

方向明从另一个角度解读玉琮上的神徽,他认为,神徽既代表良渚统治者自己,也代表他的祖先们,所以玉琮的直槽上才会有那么多重复的神徽。而像反山12号墓出土的“琮王”,其每面直槽上都刻有两个神徽,这证明直槽是重要的“通道”。有意思的是,良渚社会发展到晚期,玉琮越来越高,目前发现的最高的玉琮有50厘米,那就意味着一件玉琮上有更多神徽,更多祖先。

上海青浦福泉山吴家场207号墓出土过一件良渚晚期的象牙权杖,权杖上刻有10个神徽,令人惊讶的是,其神徽形象与良渚早期“琮王”上的神徽形象几乎一模一样,不曾发生变化。实际上在良渚文化存在的1000年里,刻在各类器物上的神徽形象,从外形到结构,几乎都没有任何变化,说明在整个太湖流域,方圆6万多平方公里的区域里,大家高度认同,形成了持久的统一信仰。

王宁远的团队近两年试图复原玉琮的制作方法。他们在江苏磨盘墩、丁沙地、良渚塘山金村段、良渚古城钟家港等地都发现了黑色的燧石,其硬度比软玉要高,良渚人就是用它来刻玉。不过切割玉料却不容易。他们发现,无论通过线切割还是片切割的方式,每一刀下去都要起码半个月时间。后来王宁远找了一位经验丰富的老木匠来复原,老师傅制作了许多传统装置,将芦苇或竹子加以固定,向中空的竹管倒灌解玉砂,再转动竹管,这样可以在十几个小时内完成玉琮管的钻孔。

美玉终有碎时

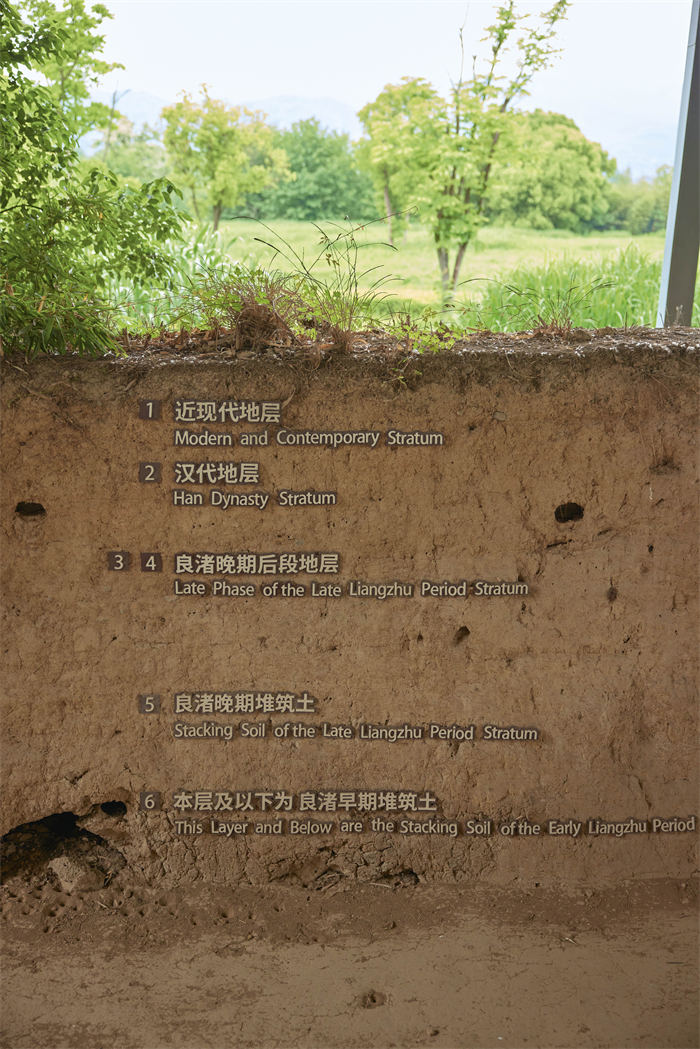

良渚文化在持续了1000年的辉煌后,却戛然而止,全盛的良渚王国迅速衰落,繁盛一时的中心遗址被废弃。关于良渚文化衰落的原因众说纷纭。一些学者认为,根据目前的考古发现,在距今4300年到4200年的时候,长江流域曾暴发过洪水,良渚古城里很多河道淤积了。在余杭茅山,他们从遗址堆积中发现了厚约1米左右的淤积层,说明洪水泛滥持续多年,把稻田淹了。

有植物考古学家则观察到,良渚一带按理说是常绿阔叶林,但根据现在的木材鉴定,良渚晚期植被发生了明显变化,常绿阔叶林减少了,专家推测很可能是良渚古城周边的过度砍伐所致。还有学者指出良渚文化晚期可能遭到了龙山文化的入侵。也有人认为,良渚晚期社会风俗崇尚厚葬和享乐,即使在中小墓葬中也能出土不少玉质饰品,社会投入大量非生产性劳动,导致畸形化发展。

除了这些原因以外,方向明也从玉器本身寻找线索。距今4500年至4300年之间,是良渚文化的晚期。前几年考古人员在德清中初鸣遗址发现过一座良渚晚期的大型制玉作坊,范围有100万平方米,方向明将这里比作义乌小商品市场,因为这里专门制作低端玉器,如锥形器、管珠等,玉料几乎只用硬度很低的蛇纹石,不再见早期高等级的透闪石软玉。与此同时,良渚文化晚期的嘉兴、湖州地区,普通平民的墓里,透闪石软玉几乎不见,人们甚至使用更低端的叶蜡石。这不仅说明,良渚文化晚期手工业分工更细,玉器在晚期已经非常普及,不再只是高等级的人才使用,也带来另一种设想,即高等级的透闪石软玉是否在晚期出现了资源枯竭的现象?

高品质玉资源发生枯竭后,高等级大墓随葬玉器使用蛇纹石的比重都开始增加了。这种硬度只有摩氏3的玉料很软,没法在其上进行精细刻蚀。这也许就是为什么到了后期,玉琮上神徽的形象越来越简化的原因。当神徽难以摹刻,神的权威就受到了挑战。虽然晚期玉琮越做越高,玉璧也越来越大,但玉的品质却越来越差,远远不能和良渚初期相媲美。代表身份等级和地位的特殊资源发生了枯竭,对权威和信仰体系是个巨大的挑战。

考古人员还发现,对这个时期的墓葬,他们已经没法判断墓主的性别,因为早期女性佩戴的玉璜突然不再出现了。是女性地位下降了,还是男女更加平等了?

随葬的玉钺也在晚期发生了变化。这种由斧演变而来的玉礼器象征军权和世俗权力,在良渚文化早期墓葬中,通常每座墓只会随葬一把玉钺,且如果上下端装配造型取自神徽的玉瑁和玉镦,则代表等级更高,体现王权神授。但在上海青浦福泉山良渚晚期的一座墓址里,竟然发现随葬了两三把玉钺,这是僭越了,还是政治结构发生了变化?

随葬石钺也在发生变化。有些石钺使用容积凝灰岩打造,硬度很高,有些临平出土的石钺却极其粗糙简陋。此外还有一些墓葬中,会随葬一把与玉钺外形几乎一模一样的石钺,推测也许是玉钺的替代品。良渚文化晚期,几乎家家户户的墓里都会随葬石钺,有些墓里一下可以出土很多把石钺,作为武器和世俗权力象征的钺的增多,是否代表着当时社会有尚武的风气?或者当时的政治权力结构发生了变化?

都还没有确实答案。

目前学界更公认的一种说法是,良渚文明遭遇了“4200事件”,即史前史的第四次气候事件,也就是大禹治水的历史背景。那时在太湖地区,海平面抬升,海水倒灌,真正毁灭良渚的不是洪水,而是咸潮。良渚开始不适宜居住,这种状态持续了整个龙山时代。

“4200事件”后,良渚的政治实体瓦解了,良渚的高级阶层和精英分子待不住了,四散而走,被其他族群吸纳。王宁远将这比作“技术移民”,良渚的高端技术和先进的意识形态被他们带往外地,知识体系和政治组织形式传播到其他族群,玉琮作为高端文化因子也因此流传出去。

方向明在采访中为我们列数了现在所能见到的、直接受良渚影响的文化考古遗址。良渚之后的龙山时代,良渚玉琮最北传到了石峁文化所在的陕北,在延安芦山峁、神木石峁以及新华等龙山时代的遗址中,都出土过良渚式的玉珠、玉钺、玉璧和玉璋,以及V字形石刀。其中玉琮不仅四面有竖槽和分节,还刻画出与良渚玉琮一致或相似的图案,显然是直接吸纳或借鉴了良渚文化。良渚文化晚期玉璧和玉琮上的鸟立高台图符,在龙山时代更加流行,并发展成为主流文化信仰。近年来浙江好川墓地、温州曹湾山墓地,以及山东莒县陵阳河等遗址,都出土过有鸟立高台图符的玉器。石峁文化的祭祀方式从对神圣空间的打造,到与天极之神的交流,也与良渚极其相似。此外同处于龙山时代的山西陶寺文化遗址中,也出土过明显的良渚风格玉琮。

最南,良渚玉琮传到了粤北和珠江口,石峡马坝和英德岩山寨出土过良渚玉琮。尤其地处广东韶关的石峡文化马坝人遗址,出土过大量玉琮、玉钺、玉璧、锥形器。最初学者们根据出土玉琮又高又瘦的特点,认为这一地区与良渚文化晚期交往频繁,但后来方向明根据出土的两件带有良渚早期风格的龙首纹玉镯推断,这里与良渚早期就开始相互交往。不过,良渚典型的陶器在这里的出土量很少,方向明认为,此地日常生活中用的坛坛罐罐都是自己创造和生产的,但所用玉礼器却是来自遥远的良渚,这说明两地共享着相同的精神信仰,这对多民族的中国来说,有着深远的影响。

最西,良渚玉琮后来在整个黄河中上游地区都很流行,但在发展过程中进行了改制。良渚玉琮在内圆外方的结构之外,外壁呈现一种弧突状态,但在商晚西周初的金沙遗址出土的玉琮,其外壁的弧突消失了,只剩下纯粹的方与圆。

在二里头、殷墟等许多夏商时代的遗址中,考古人员也都发现了源自于良渚文化的玉琮、玉璧、玉钺等。后世礼玉的器种大部分源于良渚文化,其中玉琮的装饰纹样及技法还被青铜礼器所吸收。良渚玉琮所代表的宇宙观和信仰体系,同样为夏、商、周三代所继承和发展。商代青铜器营造出上、中、下三界,马王堆帛画也描绘的是上、中、下三界,上界有天门,中界是人间,下界有大鱼。三星堆的神树,也像玉琮中部贯穿的“射孔”一样,代表着沟通上下的中界。

“我认为历史特别是考古学文化所展现的历史,在很大程度上反映了一定区域内的一个延续的过程。中国历史的无间断性,更是要求我们在一个过程中连续地看待文化现象。从以玉器为线索的文化现象看,良渚文化并不存在灭亡的问题,良渚文化的因素在良渚文化以后的时代,融进了一个更大的范围之中。”方向明说。

| 良渚时期的稻作农业

新石器时代晚期发展到良渚时期,这里的稻作农业极其发达,进而解放了一大批人不用去打猎,由此产生了详细的社会分工。莫角山宫殿区东侧,有一条超一公里长、贯通古城南北的人工河道钟家港古河道,河道两侧台地上遍布一排排玉器、漆器、木器、骨角器等手工作坊,只有高级手工业从业者才有资格在这里工作。有意思的是,也许由于陶器过于普通,或者怕污染环境,在钟家港河道两旁并没有制陶作坊。

古城内没有农田,所有农田和农民都在城外。古城外,乡野、村落与稻田相间,与如今的江南水乡风光相似。2021年王宁远的同事王永磊他们在余姚施岙发现了一片80万平方米的古稻田,配备完善的灌溉渠、田埂、注水口、排水口,学者通过研究认为,这处稻田在良渚时亩产可以达到140~150公斤。

良渚古城外东北和西北部,分别有瑶山和汇观山两座高台祭坛,不仅用于祭祀活动,很可能也与观察农业节气有关。学者们通过两年的实地观测,发现冬至日的日出方向正好与两座祭坛的东南角所指方位一致,而日落方向正好与西南角所指方位一致,如果将祭坛移位,则会因为周围山脉的遮挡而无法在同样的角度看到日出日落。

再往外,还有一圈更大的外城和水利堤坝。水坝是近几年良渚考古的着力点,王宁远带着团队通过遥感地图,逐一定位,发现良渚古城周边山上几乎每个山口都有水坝,至今已经找到接近30座水坝。整个水利系统在良渚古城北部和西北部形成面积约13平方公里的储水面,蓄水量可达约275万立方米,不仅可以在涝季防洪,或作为石料和木材的运输方式,还可以在旱季为巨大古城提供用水以及周边的灌溉支持。

站在瑶山祭坛上遥望良渚古城的时候会发现,这些大坝工程早已超过视距,更不要说那是在遥远的没有遥感、等高线、水平基准点的新石器时代。更让人震撼的是,这一超大规模的城市,曾持续存在了近1000年。以古城为核心的良渚文化更是辐射整个环太湖地区,北至江苏的常州、武进,东至上海的青浦、松江,东南则沿余杭的良渚、瓶窑至嘉兴的桐乡、海宁和平湖。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得0个推荐 粉丝1011人

《三联生活周刊》主笔

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里