主题公园:奇观与替代补偿

作者:艾江涛

2023-06-20·阅读时长13分钟

在《拟像与仿真》一书中,法国哲学家让·鲍德里亚论述了美国迪士尼乐园的虚幻景观与现实美国社会的关系,他用了“超真实”一词,形容迪士尼比美国还美国。所谓“超真实”,正在于主题公园所建构的场景,合乎人们对自身的一种想象,当这种向内投射的主体想象与乐园场景融为一体时,便会觉得它比真实还要真实。

主题公园在20世纪的出现,背后有怎样的社会思潮?人们为何会如此热烈地追逐、沉醉于它所营造的人造奇观幻象,由此又给我们的日常生活带来哪些改变?带着这些问题,本刊专访了南京大学哲学系教授胡大平。

一切空间的主题化

三联生活周刊:上世纪90年代以来,从早期的深圳世界之窗、欢乐谷,到前几年的上海迪士尼乐园,再到开业不久的北京环球影城,中国经历了一个主题公园建造的热潮。而在世界范围内,现代主题公园肇始于1851年至1939年之间的世界博览会的举行。从世界博览会到现代主题公园,这个过程背后有何社会思想的成因?

胡大平:我们从社会思潮的角度说,从20世纪30年代,主要发达资本主义国家陆续进入大众高消费时代。在这个万物商品化的表面繁荣的时代,每个公民都要完成向消费者的大众化转型。人们在日常生活中呈现出很大的消费的特征,追逐感性的享受和满足,这其中无疑就会有猎奇、异国情调心理的存在。当然这个行为塑造有一个漫长积累的历史过程,从19世纪50年代的世界博览会到主题公园,这之间有明显的连续性,不过,我要强调的是断裂,因为后者要远比前者复杂。世界博览会从伦敦到巴黎,实际代表早期资本主义扩张过程中对帝国荣耀的炫耀。从1855年的巴黎博览会开始,发生了一种转换,早期带有帝国主义性质的尖锐的政治性被柔化,人们更关注科技给人们日常生活带来的巨大利好,这更容易激起人们对工业的狂热。

这同样牵涉另外一个问题,20世纪30年代之后,美国的城市美化运动和大众文化的勃兴,通过商业加工,让人们的日常生活变得越来越精致化。主题公园实际上是从两条线上在全世界形成扩展:一条线是现代公园的主题化,特别是迪士尼乐园。它把文化产业与日常生活的消费文化、娱乐高度联系在一起,开辟了一种新的商业模式,从而改变了我们的消费习惯。另外从更深的层次看,从商场到住宅,如何在日常生活中刺激大家的消费成为重要的商业主题,由此带来一切空间的主题化。

现在大家已经对此很习惯了。以南京为例,著名的中央商场、新百商场,这些商场的许多品牌专柜几乎每年都要重新装修或布置,为什么?让人产生新奇感。同时,大型百货商店的商品陈列结构却是不变的,基本都是第一层卖鞋子、化妆品、手表,往上依次是女性服装、男性服装、少儿和运动用品,最高层是综合性的餐饮。几乎全世界各地都一样,实际上这里面就是营造购物天堂的主题化概念。这种一致性与同质化,让人感到任何一个商场都很熟悉,打造出人们日常消费的无意识。

20世纪90年代开始,中国商业地产流行一种“欧陆风”,产生哈佛新城、维也纳花园等许多奇奇怪怪的小区名字,包括带有西方教堂塔尖的奇奇怪怪的建筑。与此同时,各个地方政府打造城市名片和品牌,重新定位自己的城市。在中国乡镇一级的一些地方,我发现路牌除了中文还标英语。我觉得很震惊,这实际上是在无意识层次上追求全球化城市这个主题,在形象上把自己主题化了。这不是我们的原创,实际上是50年代之后西方商业经济发展中就出现的城市之间的竞争,城市持续增长,需要好的、吸引人的东西,这就是主题化。

三联生活周刊:你谈到的主题化很重要。斯蒂芬·迈尔斯在《消费空间》一书中就谈道:“我们的日常生活越来越多地发生在围绕着‘主要的主题’被组织起来的环境之内。从这个观点来看,消费社会是以含蓄的能指的兴起为特征的。换句话说,我们的文化越来越具有幻想和象征主义的特征。”那么换个角度,如果用法国思想家居伊·德波的“景观社会”理念,你怎样理解这一主题化的过程?

胡大平:我个人认为,德波的景观社会的理论构架还不足以说清今天的主题公园。因为德波的景观社会是一个big idea,这个big idea非常准确。他的第一句话就模仿马克思《资本论》中的说法,他将“商品”换成“景观”,说“在现代生产条件占统治地位的各个社会中,整个社会生活显示为一种巨大的景观的堆积”。德波有一个假设,在20世纪50年代,西方的大众高消费社会趋于成熟,景观变成资本,景观的生产是资本追逐剩余价值最有力的方式。

德波认为今天景观就等于资本,这带来一个很大的问题:如果景观本身就是资本营利的重要工具,那么景观必然丧失自己原来的意义、价值,或者本雅明所说的“韵味”。美国著名社会学家里茨尔——《社会的麦当劳化》的作者——进一步说,整个现代社会在工具理性的影响下,景观变成资本后,实际上剥夺了任何地域的独特性,背后就是nothing。

举个例子,不管是北京的王府井,还是南京的中央商场,我们今天对它的记忆与上世纪五六十年代是不同的。今天这些地方就是一个非常繁荣的商业空间,而在过去,这里是一个劳动者遭遇并产生意义的地方。我们通过很多电影都能看出来,营业员与顾客之间的关系怎样体现社会主义人与人之间的关系,今天就是商场和消费者的关系,没有差别了。关于记忆、关于人与人之间交往的空间性质一旦丧失,景观就变成一个固定资本而已。这样的景观是虚假的,越是具有美学或者异国情调特征,越是具有繁荣的表象,越是空洞。

今天人们把消费的扩张当作纯粹的资本逻辑来批判,这话是对的,但我认为其实是不够的,还需要加上两点。

第一点,也是一个马克思主义理论家、法国思想家列斐伏尔在《空间的生产》中提出的一个重要观点:今天的商品生产出现了一个很大变化,从空间中的商品生产转向对空间本身的生产。举个例子,今天地方经济发展不再是办工厂那样的事了,而是要求工厂、公路、铁路以及全部的环境外表都具有“资本友好型”的特征。包括各种工业园、产业园,你会发现这也是主题化。所以,仅从消费的角度不足以说清楚主题公园,还要从它的生产机制来谈。

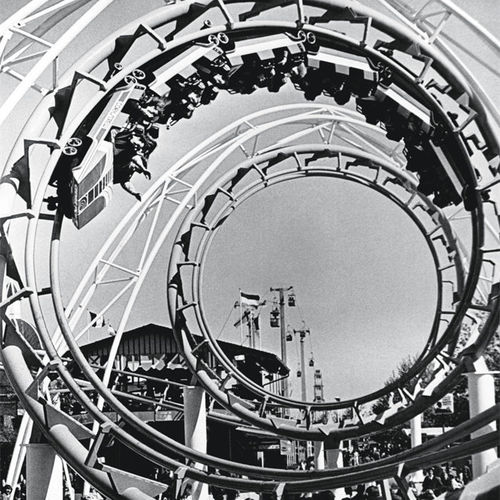

第二点,德波在《景观社会》中其实用的词是“奇观”(spectacle),还不是一般意义上的“景观”(landscape)。他已经接触到一个问题,即不仅仅是我们视觉意义上的所见,还一定要惊世骇俗。举两个电影方面的例子,《阿凡达》带来的悬浮岛的视觉奇观,令人震惊,完全能把早期《星球大战》带来的奇观压下去;还有《速度与激情》,影片开始小汽车追逐,演化成汽车和飞机的追逐,最后到了近地空间,到了航天站。奇观一定要惊世骇俗,才能抗拒审美疲劳。

奇观与替代补偿

三联生活周刊:应该如何看待这类惊世骇俗的奇观?迈尔斯将主题公园奇观的本质理解为“主要是逃避主义的,给消费者提供了一个沉浸的、狂喜的和兴奋的世界”。你对此如何看待?

胡大平:在我看来,主题公园的奇观不是逃避主义的。在直接的意义上,它给人们的日常生活消费,包括全部生活的主体性被剥夺,带来一种替代的补偿。

什么叫主体性的剥夺?以程序员为例。计算机系本科生毕业找工作时,平均工资可能要比其他专业高一档,大家很兴奋,但是你会发现七八年后,很多程序员辞职不干了,普遍性的“996”让大家想象力、创造性没有了,变成了完全机械地工作。这是从生产的角度而言。从消费过程来看,不怕买不到,只怕想不到,开句玩笑,在淘宝上狗屎都能买到。你会发现在消费过程中,人与人之间的直接交往中,围绕意义的交流没有了,只剩下纯粹的金钱关系。这件事从哲学角度来概括,就是解除了人的主体性。

奇观为什么是一种替代补偿?因为它就是填补主体性缺失的空洞。它在一种非常繁荣、柔和的空间中,让人获得满足和快感。但是这是替代补偿,补偿你在生产和消费过程中得不到的快乐。

20世纪60年代,马尔库塞在《单向度的人》里指出一个很重要的命题:压抑性反升华。升华是一个弗洛伊德概念,他认为伟大作品是艺术家压抑之后升华的产物。文艺创作升华了我们的不满足,将之转化为创造力,在消费过程中,则不存在这种升华。今天人们在劳动时为什么郁闷?因为仅仅要求你机械动作,而不是你全部创造力的体现,这个产品和你没有什么关系。消费过程也是这样。今天有很多怀旧式的东西,比如“外婆的馄饨”“妈妈的味道”。我特别留恋奶奶包的饺子,她擀饺子皮的过程、我和她对话的过程、我们制作一顿饺子的过程,就是亲情的完整体验,因此第一口饺子到我嘴里,才是刻骨铭心的记忆。但今天各种“外婆的馄饨”为什么没有这种感觉?因为整个消费过程变成机械的吞咽。强迫性重复,这就是压抑性反升华,因此我们在消费过程中得到的快乐也越来越少。

所以从外在角度,我们看到无限繁华、无限多样的商业景观,但这个景观是非常空洞的,消耗了我们的创造力,消耗了我们改变世界、成为主人的意志,把我们改造成一个放纵的人。现在的休闲不是放松,其实是补偿。你要想更好地补偿,就要把自己的自由时间更多地转化为劳动时间,休闲因此变成一种惩罚。

三联生活周刊:真实与幻象的关系,一直存在于现代社会的各种讨论中。张爱玲曾在散文《童言无忌》中写道:“像我们这样生长在都市文化的人,总是先看见海的图画,后看见海;先读到爱情小说,后知道爱;我们对于生活的体验往往是第二轮的,借助于人为的戏剧,因此在生活与生活的戏剧化之间很难划界。”德波阐述景观社会时所说的意象,与张爱玲所说的这种“人为的戏剧”有何区别?在景观社会,我们对真实世界的把握和理解,是否无可避免地只能从意象进入?

胡大平:我个人觉得,现在不是戏剧化的体验,恰恰是没有戏剧、没有艺术的强迫性重复,枯燥无味的对人的贬低。因为我们遭遇的是空洞的东西,没有内容的形式。

举个例子,改革开放后,苏南农村富起来了,农民表达自己富裕的方法首先就是修建华丽的住房。有个很有趣的段子,老外来参观中国,说中国苏南简直太奢侈了,在他们的理解当中,瓷砖是贴在厕所里面的,但是中国苏南的小楼外面都贴着瓷砖,很富丽堂皇。所有房屋都贴着瓷砖的时候,制造的是空洞繁荣的表象,原因在于他自己的生活质量没有提升。美国城市史家刘易斯·芒福德讲得很清楚,西方文明的重要问题,是道德的进步赶不上物质的进步。我们被物质牵引着,景观就是现代社会最典型的物。

另一方面,列斐伏尔的学生鲍德里亚在《消费社会》中提出重要观点,即今天我们面临资本最大的问题,不是商品生产被垄断,而是意义、个性、差异的生产被资本家垄断。也就是说,我们关于自由、民主,日常生活当中的惬意、满足等概念都被资本所垄断。这个观点特别重要。我们追逐异国情调,所有这些个性差异,都是别人生产出来让你去追逐,无论通过明星还是达人的示范,都是让大家去过别人的生活,而不是自己的生活。网红店的逻辑也是如此。列斐伏尔在20世纪40年代到80年代一直在关注日常生活,他说我们的日常生活丧失了日常的含义,都变成对所谓成功人士生活方式的模仿,而不是自己能力和社会关系的生产。

三联生活周刊:鲍德里亚在《拟像与仿真》一书中,论述了美国迪士尼乐园的虚幻景观与现实美国社会的关系,他认为迪士尼乐园游戏中科幻的游历和猎奇都是对美国各个地方真实世界的模仿制作,通过让观众身历其境地“游戏”体验,进而使虚幻的世界转变成为“真实”的美国世界,并进一步达到对美国生活方式的崇拜。我们应该如何看待迪士尼乐园这样的主题公园中真实与幻象之间的关系?

胡大平:这是一个矛盾的关系。其中一个重要观点是,表皮比内核更有深刻性。如果说奇观只是表皮,不是现代生活的实质,表皮为何比实质更具有深刻性?谈论景观生产的表面的深刻性,要对景观的另外一个特征加以分析:无论迪士尼未来城高科技的概念,还是怀旧的美国西部世界,或者世界之窗、民俗村、欢乐谷这样纯粹娱乐的主题公园,有意思的地方在哪儿?它把世界各地的景观堆砌起来,造成一个世界;你作为消费者面对这个世界时,获得的是瞬间的当下体验。当下体验非常重要,是我们日常生活之流的切片。主题公园通过各种技术、各种景观抓住你的当下。不是完整塑造人对世界的理解,更不是塑造这个世界中人与人之间的关系,而是塑造人对眼前事物的直接瞬间体验。震惊过后,在我们生活中打下一个关于所谓美好生活的钉子,用哲学的话说,商业实际上抓住你对美好生活、美丽世界的想象。

这种体验会让我们在无意识的生活中扮演出来,会培养我们的口味,我们“审美”的眼光,我们异国情调的眼光。Cosplay就是如此,我认同哪个角色,就会在行为方式方面扮演出来,从而让别人看到。网红地点打卡、达人秀等各种秀,吸引人的地方在于,它具有传播学上直播的效果:一个事件如果产生意义,我一定要在场;不仅在场,还要成为主角。通过一个虚假的仪式感,实现瞬间人生意义的满足,产生一种眩晕的效果。

这个时候带来一个重大问题:如果我们把人生的意义都赌在瞬间效果之上,烟火放完以后就会产生空洞。我们日常生活的创造动力,从心理学角度来说,与对自己的不满足相关。今天的不满足,恰恰不在生产财富、生产意义的过程中,而是在消费过程,在即时瞬间的到此一游的消费过程。这样的过程,永远需要通过表演,而不是通过创造获得别人认可。

三联生活周刊:那么又如何理解表皮比实质更加深刻?

胡大平:我们过去关注艺术,但没想到艺术塑造人的方式都被资本征用掉了。今天我们会对一些伟大深刻的艺术表示怀疑,会质疑你描述的人物像不像、真实不真实,你是不是在向我灌输或者欺骗。但是日常生活中更深刻的骗,却让你觉得它是在贴心地服务你。表皮的意义并不深刻,它的深刻在于,我们对于这个肤浅的东西,失去了鉴别力和抵抗力,在其中如鱼得水。奇观消费抽走了我们生活的意义,通过菜单式的选择,让你永远处在眩晕当中。通过这种消费,感觉舒服,感觉自己像个人物,但这个过程中,人被掏空了。我们追求真实生活的动力被解除了,我们的能力就必然会被滥用。

程式化的日常体验

三联生活周刊:只是这些主题公园中,除了提供那些带给人震惊体验的奇观、追求感官刺激的娱乐,还有一些带有消费者情感记忆的温暖空间,比如迪士尼乐园中围绕一些卡通电影人物所建构的空间,你对此如何看待?

胡大平:不要低估在开发消费者体验方面商业所具备的创造性,特别是它们利用高科技的信息技术,模糊了虚拟与真实的界限,抓住人们生活中的经验来塑造认同。

我刚才提到“净化空间”的概念,非常有意思的是,主题公园通过空间总体性的规划,不是清除了所有的差异与不同,而是创造了千变万化的感官体验,这些不同的程式体验都在强化一种东西,即纯净的、没有杂质的、没被污染的快感和幸福。某种意义上,这叫“鸳梦重温”。为什么我们需要通过商业化的娱乐来体验那种记忆中的温情?因为在我们成长过程中,随着年龄经历变化,这些东西无可挽回地丧失了。这种怀旧模式,我更愿意称之为“葬礼的模式”,通过一个事件性的仪式解除责任关系。

如今在农村,很多地方恢复了哭灵人的职业。在哭灵人的表演中,我们的真实情感没有了,冷漠地审视自己生命过程当中无可挽回的丧失。由此带来的心理效果是,我们加入这样一个消费空间塑造的虚幻的集体氛围,解除了自己的责任。我们自己的责任是什么?我们在生命经历中,通过与其他的人和事,特别是陌生的人和事物的偶然相遇,打开自己的生活空间。那些打开我们对生命理解的瞬间事件,在我们的真实体验中是有意义的,所以我们始终放在心里,不能释怀。主题公园实际上解除了我们日常生活偶然性遭遇的机制,通过重复的事件和空洞的仪式让我们释怀,解除了我们真正面对多样性的生活,通过与偶然的人和事件遭遇来创造美好生活可能性的问题。我们建构自己生活、创造自己生命体验的过程,变得高度程式化了。所以我反对一个说法——“重新回到仪式感”。比如说在地球保护日,大家熄灯一小时,做了之后解除自己的责任感,过后仍然该浪费就浪费。

三联生活周刊:别人可能会反过来说,这种文化批判是不是把问题想得严重了,生活如此无聊,我们到这样的奇幻空间寻找一些刺激和安慰,难道不好吗?

胡大平:以个体感受来反驳总体社会结构性的因果,总是一种辩论方式。但这种辩论方式是无效的。因为我们谈论的是主题公园对整个文明的影响。并不是每个人去了主题公园就会变傻,但是如果大家都把迪士尼乐园当成我们所追求的意义的样态,我们就会变成傻子。

从更深层次看,我们的创造力和想象力并不是被完全压抑掉了,真正的问题是被扭曲了。举个例子,城市成就美好生活,技术成就美好生活。但是核心高精尖技术却被用来武装屠杀人、控制人;艺术全面商业化,市场机构都在炒作艺术作品,但是人们普遍的审美水平却不知跑到哪儿了。

主题公园只是一个讨论问题的入口。整个社会的主题化造成一个个框架、一个个套子、一种种模式。从消费角度说,这种模式虽然能够起到补偿作用,实际上却把现代生活的合理性固化了。这种消费把日常装扮成奇观,而不是真正打开让人感觉温暖、感觉希望的全新的日常生活。为什么在现代社会,大家普遍感觉越来越累?因为人们的生活水平虽然越来越高,却没有让我们感觉成为日常生活的主人,反而成为各种程式的套中人。

(感谢仰海峰老师、刘方喜老师对采访的帮助)

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝665人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里