寻窟:一场穿越北魏平洛古道的探险

作者:薛芃

07-24·阅读时长16分钟

一

几个月前,我在太原出差,写新建成不久的北齐壁画博物馆,同时还去了一趟主体开凿于北齐时期的天龙山石窟,位于太原市西南郊。天龙山石窟连同山上的童子寺石窟和蒙山大佛遗址,都是北齐别都晋阳(今太原)的重要遗迹,它们在古晋阳城的西侧守护着这座地位堪比都城邺城(今邯郸临漳)的城市。如果以晋阳为起点通往邺城,连接这两座北齐重镇的古道上散落着若干中小型石窟,它们的西端是天龙山石窟,东端则是属于邺城的响堂山石窟。

与这条北齐古道类似,之前的北魏398年建都平城,494年迁都洛阳,连接这两座都城之间的平洛线成为当时最重要的官道。在佛教盛行的北朝,开窟造像是一种时代潮流,平洛古道的两端,一头是云冈石窟,另一头则是龙门石窟,同样也有大量中小型石窟散落在古道沿线,星罗棋布。

然而,当南北朝的历史落下帷幕,这些中小型石窟也逐渐黯淡,经历过几次灭佛运动后,它们带着残破的身躯彻底退出历史舞台,隐没在山间,不再被人看见。在过去的很长一段时间内,附近的村民大多知道山里有佛像存在,却没人了解它们的过往。由于普遍规模不大,损毁严重又难找,在中国的石窟寺版图里,这些晋东南中小型石窟也是较晚正式进入研究者视野的。

晋东南的古建筑耀眼夺目,而这些石窟和石刻也是这里不可忽视的重要古迹,甚至可以把它们看作是比现存木构古建筑更古老的一种石构古建筑;如果说宋代之后,晋东南地区逐渐形成了多神、多宗教的复杂民间信仰体系,那么在此之前仍是单一且统一的佛教信仰主宰着这片土地,这段尘封的过往,都藏在这些山野间的石窟里。

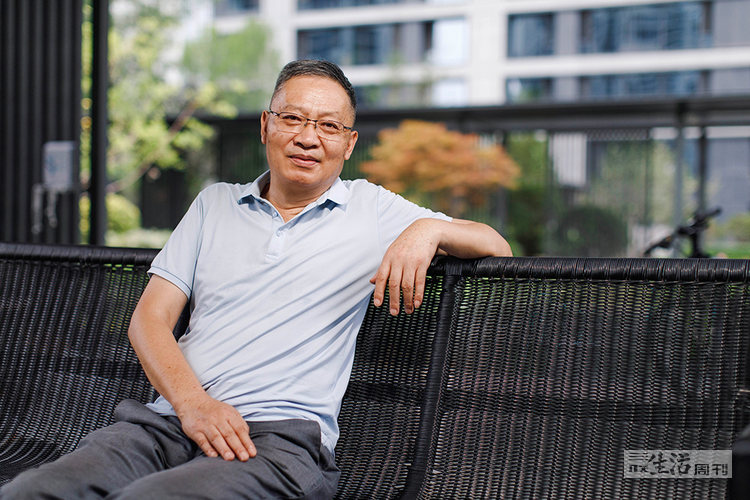

在得知这些背景之后,我决定开启一场沿着平洛古道的晋东南石窟寻访之旅。来到太原的第一天,我和同事蔡小川去拜访了佛教考古和汉唐考古学者、中国社会科学院考古研究所研究员李裕群,他是目前最早系统调查研究晋东南石窟的学者之一。在李裕群的讲述里,这些陌生的石窟名称一一浮现:始于北魏太和年间、至北朝晚期达到开窟高潮的羊头山石窟;开凿于一块岩石之上、如今被当地百姓重装彩绘了一个金身的大佛寺石窟;位于晋中和晋东南分水岭的晋东南形制最大的良侯店石窟;在这两年才被重新发现、写入当地文物清单里的鹿宿佛堂沟石窟,等等。可有关这些石窟的详细资料和论文并不算多,网络信息、图片又多有偏差,依旧很难搭建出一个清晰的框架,更没有直观的感受,于是我们决定先上路,去找它们、看它们,像认识一位新朋友一样从它的样子开始了解对方。

二

在地图软件里搜索这些石窟,除了羊头山有明确定位,其他的位置几乎都是模糊的,大多只能定位到村,有些连村的位置也是模糊的。我们原本想从太原出发,一路向南,沿着平洛古道的大致路线去寻找这些石窟,可对于两个晋东南“新手”来说,这并不是好的计划,很可能一上来就陷入无限的无效寻找和自我怀疑中。在李裕群老师的建议下,目标最大的羊头山石窟成为我们此行的第一站。因为在这份石窟清单里,羊头山是保存规模最大、研究最成熟的,也是唯一建成旅游景区的,它算得上是晋东南中小型石窟的“门面”。

羊头山位于晋城高平市北部与长治的交界线上,是太行山余脉首阳山的主峰,翻过山头就是长治市长子县。我们住在高平市,一早打了辆出租车去羊头山。路上没什么人,我问司机师傅,平时来羊头山旅游的人多吗。师傅笑我明知故问:“你看这路上,有车吗?”从太原到高平,我们是坐高铁南下的,票买得临时,又赶上周末,只剩下了站票,从太原到长治全是满员,车厢与车厢之间分散着不少站票同胞。可一到长治,人就下了一半,车厢里一下变得空荡,随便坐。司机师傅说,来晋东南旅游的外地人或是在境内周末游的本省人,首选长治,或是直接去晋城市区。高平在长治和晋城中间,分流到高平来的人不算多。可但凡选择来这里旅游,大多是做好了十足的功课,冲着高平22处国保单位而来,其中有21处是古建筑,唯有羊头山一处是石窟。出租司机时常接到外地古建爱好者的单,拉着乘客到一处处古建国保逛,可去羊头山的依然是少数。

羊头山的名气,更大原因是这里被认作炎帝神农氏活动的遗迹遗址。早在成书于北魏晚期的《水经注》里,就有羊头山地名的记载,之后的文献记载更是不在少数,人们愿意相信这里就是神农尝百草、精卫填海这些传说的发生地。2023年12月,羊头山炎帝文化风景名胜区正式成为国家4A级旅游景区,一路上随处可见“炎帝故里”的指示,石窟的风采被遮蔽在炎帝文化的招牌之下。

我们在景区的指引下上山过了神农庙,顺着南麓一直往山上爬,才慢慢进入石窟的世界。我揣着一份由张庆捷、李裕群、郭一峰三位学者共同发表的《山西高平羊头山石窟调查报告》上山,这应该是有关羊头山石窟最早的正式调查报告,发表于2000年第1期《考古学报》。顺着景区的指引,第1窟在一处地势较低的山崖,造像开凿在一块独立的岩石上,高过一个人,歪斜地嵌在崖边山体里。这个窟规模不算大,头像全无,可雕刻精美,一佛二弟子二菩萨二天王的组合是典型的唐代风格,说明直到唐代,羊头山仍在持续开窟使用。我试图对着调查报告比对,然而报告将石窟分为10个区域,与景区的编号无法对应,是完全两套编号系统,只能比对着手绘图和照片,去试着找到报告里写的石窟与面前真实的石窟相对应上。

慢慢地,我发现这样的比对也很有意思。因为序号打乱,只能靠图像辨识,反倒可以让人更仔细地去辨析差异,它们之间相隔着24年的变化。24年相对于北魏距今的1500多年,几乎可以忽略。不过石窟的面貌仍有些许差异,比如报告中的F区是一块东西略长的巨石,崖面上有北朝开凿的大小窟和龛,当时的照片显示巨石上面立着一座唐代石塔,仅有一座。而当这块真正的巨石出现在我们面前时,另一块散落别处的形制相同的唐代石塔已然归位,两座石塔并立在巨石上——这是唐代人给北朝石窟添加的注脚,中间还多了一尊佛像。

有关羊头山的开凿年代,李裕群谈到,北魏孝文帝曾在这里创建过一所寺院,叫定国寺,或许在孝文帝时期已经开始在这里开窟造像,与地面寺院共同构成一个完整的宗教场所。根据更具体的造像样式,可以推断出最早的年代锁定在孝文帝太和十年至二十年之间,即486~496年,流露出年代信息的是服装样式,“袒右式袈裟,有偏衫衣角,衣边有折带纹买这种样式属于北魏孝文帝改革服制前的旧样式,是云冈石窟第一、二期常见的佛教样式”,在羊头山早期的造像中也有出现。494年,孝文帝将北魏的都城从平城迁都至洛阳,这个少数民族政权不断汉化,服制的变化也就发生在这个时期。

三

羊头山的每一处石窟都不算大,大多是开凿在单体石块上,并不像其他石窟那样窟窟相连,而是分散在山间。我们一早进入景区,到了晌午,烈日当头,行程才刚刚过半。一路往山上走,第3窟和第5、6窟的窟体上都贴有一些小便签,写着某种编号,有维护的修复师傅正在作业,他指着便签处让我们看,每一处都有大小不一的裂缝,“前几天下暴雨,岩体受影响,如果不及时补,未来会裂得更严重”。而他们要做的就是把这些裂缝填平修复。

结束行程之后,我通过电话采访了云冈研究院院长杭侃,他告诉我,在晋东南地区没有营建出体量较大的石窟,很大程度上与山体的质地有关。仔细看羊头山或是良侯店的开窟岩壁,会发现有不少细小的裂缝,很多呈纵向走势,受山体石质客观条件的影响,也很难开凿出较大型石窟。

平洛古道沿途覆盖的地区,资源丰富且交通便利,经济也是相对发达的。“所以如果有更好的山体,很可能会出现一些至少比现在规模更大的石窟。”杭侃补充道。与云冈这样的官式大型石窟相比,晋东南地区也有自己的特点:一是会出现造像碑和单体造像,单体造像尤以北齐时期的为佳,这在云冈都是非常少见的;二是这些中小型石窟开凿于民间,虽然在不同时期受到云冈、龙门的官式风格影响,但依然带有强烈的民间色彩,拿良侯店石窟来看,其中大像受云冈影响,但并未完成,后来补凿的小像都是民间风格,很可能是官方工匠开凿一半后没有完成,又由民间力量接着凿完。像这些有意思的细节,是在云冈这样大型的、标准的、技艺精湛的官方石窟中难以看到的。

景区仍在修建完善中,越往上走,路的指示越来越不清楚。我们感到有些无助,酷暑暴晒下,不知道该往哪条路走。一直往山顶走是一座祭天台的遗迹,在前期看资料时,我对羊头山最深的记忆是一座四面造像塔,下方有一尊石刻的羊,羊头依然清晰。不知道羊头山的命名与这座羊头四面造像塔是怎样的先后关系,但我关心的是,沿着祭天坛继续往山顶爬,到了尽头出现两座佛塔和长子县的标识,再往山下走便出了晋城高平地界,进入长治长子县,四面造像塔又在哪里呢?会是反方向吗?

我们原路下山寻人问,走到半山腰,遇到几位当地的文物爱好者,他们说羊头四面造像塔就在快到双塔的路上,“再回去找吧!”一折一回,大半个小时的山路,我开始体会到文物从业者寻窟、护窟的艰辛。

对于专业的调查来说,他们很少会选择夏天进山看窟。一是天气炎热难耐,但更重要的是,夏季植被茂盛,原本就藏在深处的石窟石刻很容易被植被遮蔽,难以发现。土路长期无人走也会被杂草覆盖,上次来走的路很可能下次就找不到了。因此,做文物调查时,多会避开夏天。

再次原路返回山顶,沿着一段刚铺好的石台阶往上,我们不敢错过身边的每一处茂盛植被,直到又到了双塔,才发现那座四面佛塔藏在其中一座双塔的背后,的确是茂密的植被遮盖住了那条通过羊头的小道,站在大路上,一点儿都发现不了。反复地寻找、错过、失落、绝望、懊恼、再寻找,而这样的过程,我们在之后的鹿宿佛堂沟石窟遇到过,在高庙山也遇到过。

记得在高庙山,几乎要翻越一整座山时,还没找到石窟,几近绝望,我独自往山下探路,山里没信号,我和老蔡只能靠喊相互确认位置,各自找路,保持着能听见彼此声音的距离。直到快到山脚下,高庙山石窟修建了新的院落,我惊喜地狂喊,声音穿透密林到达同伴的耳中。寻找高庙山,是因为与其他砂岩石窟不同,这里是一处青石雕凿的石窟,云冈是在砂岩上开凿,易风化,而龙门则是青岩开凿,更细腻。高庙山的窟顶上方植被茂盛,窟内常年渗水,造像的表面湿漉漉的,佛头没了,当地人就重塑新的,说不上是毕加索还是复活节岛的风格。可当抬头看到顶部的伎乐天雕刻时,只能叹为观止,笨拙质朴却又飞扬,是典型的北魏晚期风格,精美无比。窟内保留大量题记,都是珍贵的史料,虽然没有明确的纪年,但研究者根据题记推断,洞窟很可能修建于东魏时期。

四

接下来的几天,我们租了辆车,开启“特种兵式”的看窟模式。这些石窟在地图上几乎都找不到,只能先找附近的村庄,到了村子再打听,所幸都是以所在村庄名字命名的。虽然地图上显示的距离并不远,也就二三十公里,但这一带全是山地,即便是开车,从一个石窟到另一个石窟也往往要将近一小时。如今村庄都修通了道路,但在更早些年,很多村子尚未通路,交通非常闭塞,外人甚至很难得知村里还有北朝时期的遗迹。

石堂会石窟在高平市东北方向,距离市区约20公里。沿着009乡道驶入农村内部路,在村里人的指引下,我们停下车,开始往山上走。在有了羊头山的心理准备之后,本以为每次上山找窟都要爬很高的山路,却不知每一次都是开盲盒,也许只要走十几分钟就到了。在石堂会村的山上,有6处洞窟,3个北魏石窟并排对着山下的公路,另有三义洞、三教洞、高谋洞在北魏石窟的反侧,供奉着刘关张、儒释道。北魏三窟旁的崖壁上,又有后世刻的“鲁班神位”和“山神神位”,小小的一座山,一时间我也不知道该敬拜哪位神明。在当地的百姓眼里,其他宗教和信仰与佛教有着较为平等的地位,凡神明皆可拜,想要求得的愿望总有一方神明是可以护佑的,他们往往也并不在意所拜的塑像是北魏时修建的还是十年前修建的。石堂会的北魏三窟里,千佛和藻井都有彩绘,很鲜艳,不知是何时绘制的。我想找村民打听点石窟的信息,却很少有人能说得清,只说都是古代的东西,“很灵的”。

丹朱岭石窟来得猝不及防,在一个煤场边运煤公路的路边,立了一块牌子,单独一块大岩石,开出两个洞窟,还有若干小龛,周围都是树丛,仅此一块独立的岩石。听闻当地政府曾有意将这处石窟搬走,放进博物馆或别处保存,但经过勘查后发现,岩体并不稳固,如果搬运不当,很有可能会出现裂痕或更严重的损坏,如今也只能原位安置在路边。可以看到,岩石中间已经有一道巨大的裂缝,长满杂草。洞窟内室不大,容得一人修行,洞内的造像被损毁严重,却摆着一尊现代的观音陶瓷像,佛教典籍和光盘在另一侧,想必直到今日还有人在这里修行。

如今很难推测,在这条运煤公路之前,丹朱岭石窟周围的环境是什么样,是否还有其他石窟存在,石窟、寺庙、村庄、道路有着怎样的位置关系,这些公共建筑和公共设施又是如何与当时的普通百姓之间发生关联。根据文献和现存遗迹,学者们可以窥探出大致面貌。

山西大学考古文博学院讲师武夏是研究晋东南石窟的青年学者,她告诉我,沿着交通线路修石窟,不仅是政治需求和全民的信仰需求,它也是一种在古道沿线路过时人人都可以去观瞻一下的重要景观,也是一个公共场所。在当时有些石窟是和地面寺院一体的,有些只是单独的摩崖造像,因此我们现在说“石窟寺”与“石窟”也是不同的概念。在北朝至唐,这些石头开凿的洞窟会具备一定的公共空间属性。尤其是那些距离道路近的,沿途经过的官员或百姓都能看到;而那些距离道路远的,它可能离某个村落更近,那它的服务对象可能就是村里的聚落和社群;也有个别修建在深山深处的石窟,环境清幽,有些与世隔绝的意思,那可能是僧人修行使用的。也就是说,石窟与村落之间的有效距离,往往决定着石窟的功能和服务人群。

五

在出发之前,李裕群向我介绍了以太原为起点向外扩散的几条北朝重要古道,它们都经过如今的晋东南地区,覆盖在这片土地,主道与旁枝末节的小道相互纵横,形成一个道路网络。

平洛古道是北魏最重要的交通干线。398年北魏道武帝建都平城,开创了近百年辉煌的平城时代,494年孝文帝迁都洛阳,两大都城之间的交往越来越密切,许多王宫贵胄冬居洛阳,夏还平城,频繁往来于两京间,这条古道繁忙且香火旺盛。由平城至洛阳的古代交通最主要的有两条,即太行山东西两线:东线经灵丘道入河北,再南下洛阳,此道并无北魏石窟,但有许多北魏单体造像;西线主要是南下雁门关,经肆州(今忻州市)、太原、建州(今晋城市)至洛阳,这一路保留了众多北魏时期的石窟造像,主要集中在晋中和晋东南地区,忻州地区也有零星石窟。

而从太原向东至邯郸又是东西向的主干道,连接北齐两都晋阳和邺城,主要有三条路线,其中一线从太原出发,经涅县、沁县到长治,这一段与平洛古道的西线相重合,到了长治后再向东去邺城,或是向南去洛阳。这段路上有离开高平北去路上最重要的一处北魏石窟——良侯店。良侯店属武乡镇分水岭乡,而这里也可以看作晋中和晋东南的分界线。通常认为,到了分水岭,也就进入了晋东南的第一站。

从长治出发那天,下了暴雨。我们冒着暴雨顺路去长治的观音庙一看,这里有集儒释道诸神于一殿的明代悬塑。殿内满是慕名而来的人,华丽繁杂的泥塑倾斜下俯,诸位神仙齐聚,琳琅满目,那是一种有别于北朝石窟肃穆、破败的另一重世界。隔着一千年,人们的信仰发生了天翻地覆的变化,曾经单一的、将佛教作为一种政治统治手段的信仰不再,到了观音殿的时代,神仙的世界多彩而丰富,令凡间向往。同样是神圣的公共空间,却是两番面貌。

从观音庙走出来,踏上前往良侯店的路。良侯店是晋东南地区开凿最早的石窟,李裕群认为它的年代可以早到北魏迁都洛阳之前。暴雨渐小,我们开进了一段正在维修的道路,难走得很,挖掘机不停地在作业,起初我以为是采石场,但沿路全在施工,想必是修路。导航显示快到良侯店了,这是一处破败老旧的村庄,多得是年久失修的老屋。我见一位大姐,便问石窟在哪儿,佛像在哪儿。晋东南地区的方言说起来总往上翘,我得脑补着把他们向上翘的口音掰下来,才能大致明白。大姐指着修路的方向,说那边山上有佛像,她又指了指对面的山,说原本那面崖壁上也有很多佛像,听意思是小千佛龛,却在90年代都塌毁了。我再三跟她确认,只有大窟那一面崖壁,还剩残存的窟。

我们顺着山石往崖壁上走,大姐也跟了过来,她说要来山上捡杏干。窟前有一小片杏林,这个季节,杏熟过头了,全掉落在地上成了杏干。大姐说杏干不值钱,要的是核里面的杏仁,能卖3块钱一斤。我向大姐打听这些洞窟的情况,她说40多年前,她嫁到这个村里,窟内大像的佛头还在,特别漂亮,周边的村民都要来拜,可灵了。可大约在90年代,一夜之间,佛头全部被盗走了,凿得乱七八糟。在更早的时候,没有人知道这里有石窟,一次暴雨坍塌,原本覆盖在洞口的山石大面积坍塌,石窟里的佛像露了出来,村民认为这一定是天降祥瑞,是佛祖在庇佑他们。从此,良侯店的石窟大佛就成了附近村民最大的信仰,直到现在,每逢大年初一和十五,以及几个重要的节庆,村民还是要敲着锣打着鼓地来拜。

六

这一两年,武夏把自己的研究重点放在了良侯店,她告诉我们,云冈、龙门对晋东南的中小型石窟都影响很大,但时期不同,不同石窟所受影响的程度不同,高平大佛山、武乡良侯店都是明显的“云冈模式”下的产物,而晋东南的一些北魏晚期石窟则与龙门的关系更密切。良侯店是一座未完成的石窟,这对研究石窟开凿和营建的过程很有帮助,洞窟三个面壁都雕刻两尊坐佛,这在其他晋东南石窟中非常少见。

武夏告诉我,对晋东南石窟的全面重视是从2019年开始的,从2019年11月到2020年底,全国石窟寺专项调查完成,这是一次基础信息的调查,山西一共有486处石窟寺,分属不同时期,北朝最多,晋东南是最密集的区域,但都体量较小,多是民间社邑、家族或地方官员开凿。这也导致调查和保护起来非常艰难,我们这一路也感受到,在当地很难找到对石窟寺有所了解的人,除了专门研究的学者,可能最了解这些石窟的就是各村村民,但凡去问,他们能给你指路,可再多的信息就很难获取了。

李裕群指出,最早对晋东南石窟的调查,但都是不成规模体系的零星调查,可追溯到20世纪50年代。然而当时记录下的一些石窟,现在已经找不到了,比如高平有一处名为石狮山的石窟,现在已经完全找不到踪迹。其中一个重要的原因是修建太焦铁路时,沿线的一些小型石窟在没有被保护的情况下遭到破坏,有些甚至没有被记录下来。“我在榆社调查的时候,庙岭山石窟当年刚清理出来,这个窟保存得非常完整,窟门没有完全清理干净,我是爬进去的,然后照了照片。它后来全被盗了。”李裕群说。

对晋东南石窟的研究还在继续,发现也未停止。最近一次有较大轰动的发现是2022年的鹿宿佛堂沟石窟。到了佛堂沟村口,同样的问路、找路,但我们遇到了一户村民,家住村口,有兄弟两人,他们跟我们说了说石窟的故事。原本村里山上有两个窟,大家都知道,也会偶尔去拜,但听村里老人说,除了那两个窟,还有其他的。疫情防控期间封村,村民们闲着没事做,就筹集了一笔资金,开路找窟,最终在山下的河谷地带又找到4个石窟。同时参与的还有来自北京的民间文化历史学者刘勇,他一直致力于山西野外不可移动石刻的探访,因为是历史专业出身,他更关注石刻的铭文,而非造像、洞窟本身。刘勇第一个向外界报告了佛堂沟新发现的这4个石窟。

当年的河谷,如今已几乎干涸。村里人跟我们说,顺着彩带走。几经反复之后,最终将我们带往山沟河谷里的石窟的,是山里牧羊的大爷,和石窟口播放着梵乐的小喇叭。这里有保存精美的莲花藻井,风化严重的弥勒和弟子、协侍五尊,有残存的一些刻字题记,有精致细腻的尖楣和仿木铺作层,在最里面洞窟的内壁上,还隐约可以看见一尊着红裳的佛像,线条流畅华美,可惜我辨不出年代。

行走一周,我们去了12处洞窟,虽然很多都看不懂,它们的样子也不再清晰,我们只能依着自己的微薄经验和手中的论文连蒙带猜,可这仍是一次充满诱惑的探访,诱惑是前方有目的地,但却是未知和不明了的目的地,让人想要前往并探究。

有意思的是,我们所去这些石窟,虽然不被外界看到,但本村人对它们都很熟悉。他们不了解佛像背后的历史信息,但他们知道,这些佛像是自己村的,是世世代代护佑村民的神灵,几乎每处佛像前,都有香火。从被人雕刻开始,直到1500多年之后的今天,这些被赋予信仰的石头依然在延续着它们最初的作用。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得0个推荐 粉丝896人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里