普通人能看到最稀有的“大自然”,下一个旅行爆款?

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-30·阅读时长23分钟

48人看过

所有的保护措施能否最终成功,都取决于能否处理好自然与人的关系。

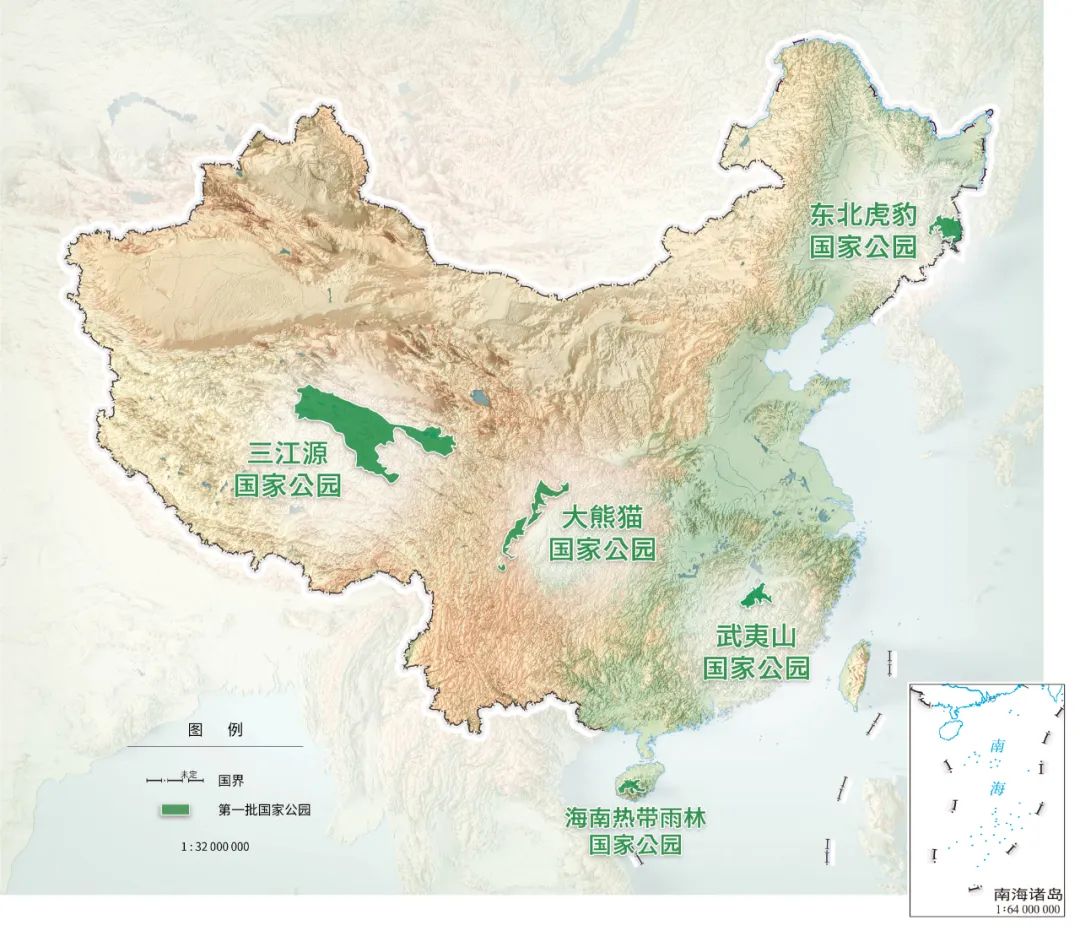

2021年进入中国首批国家公园名单的五个地方,都是国内典型的生态功能代表性的区域。而这些看得见摸不着的“生态系统”,还有它们所代表的那个更原始更鲜活的“大自然”,就是我们这次国家公园之旅想去寻找和理解的对象。

每年2月到3月,是海南省昌江黎族自治县木棉花开放的季节,也是当地传统的旅游旺季。游客们涌入这个海南岛西部山区的小县城,或在明艳火红的花树下露营,或乘船沿江而下,观赏两岸的绿树红花,景区单日人流量常常达到2万以上。而今年,一则与木棉花相关的视频又吸引了游客的注意。画面中,一只通体金黄,脸部乌黑,头顶还有撮黑毛的猿猴悠然坐在花枝上,伸出长长的手臂采下木棉花,先像喝茶一样将其中的花露一饮而尽,又摘下花瓣大口咀嚼。姿态可爱,让人看了不由得嘴角上扬。

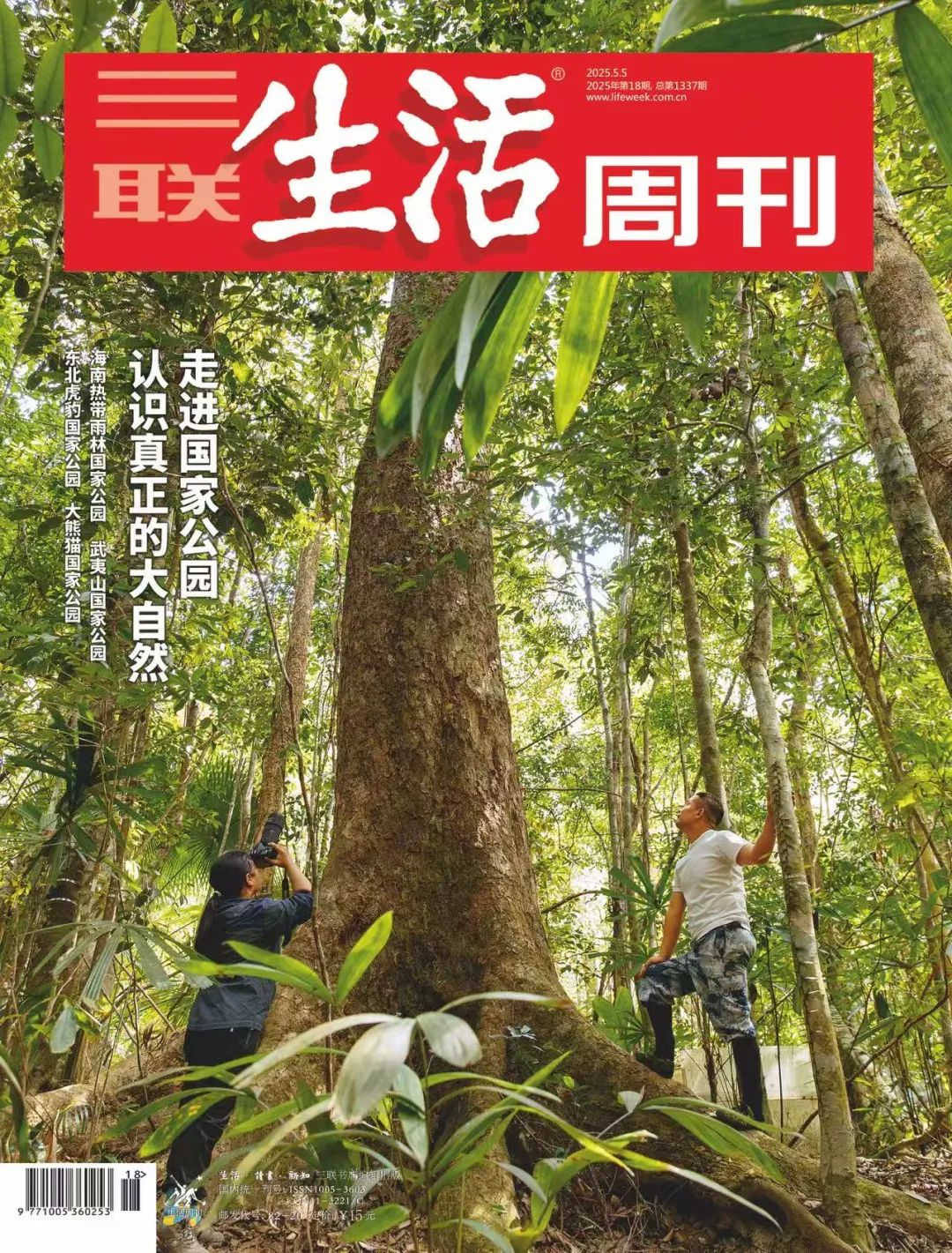

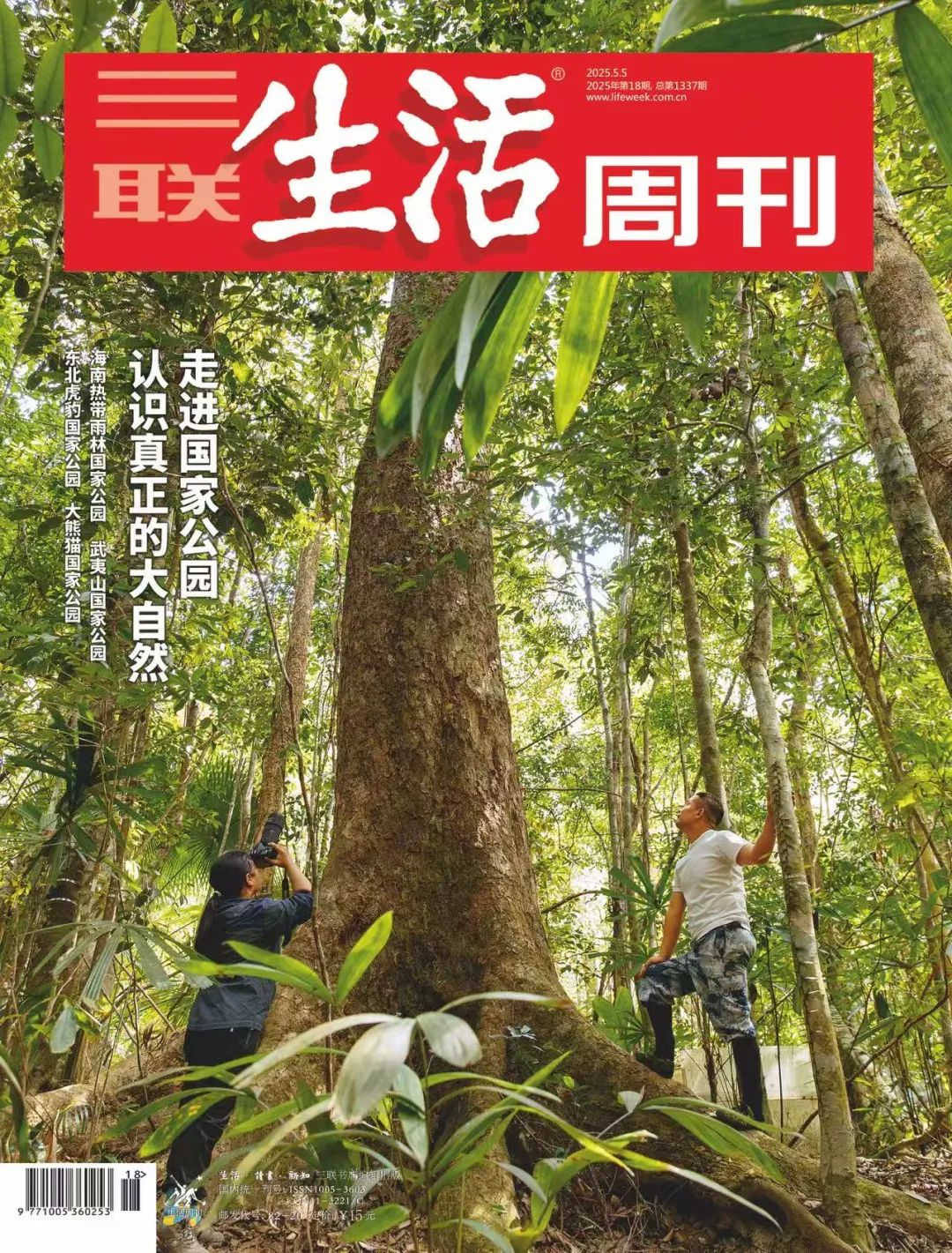

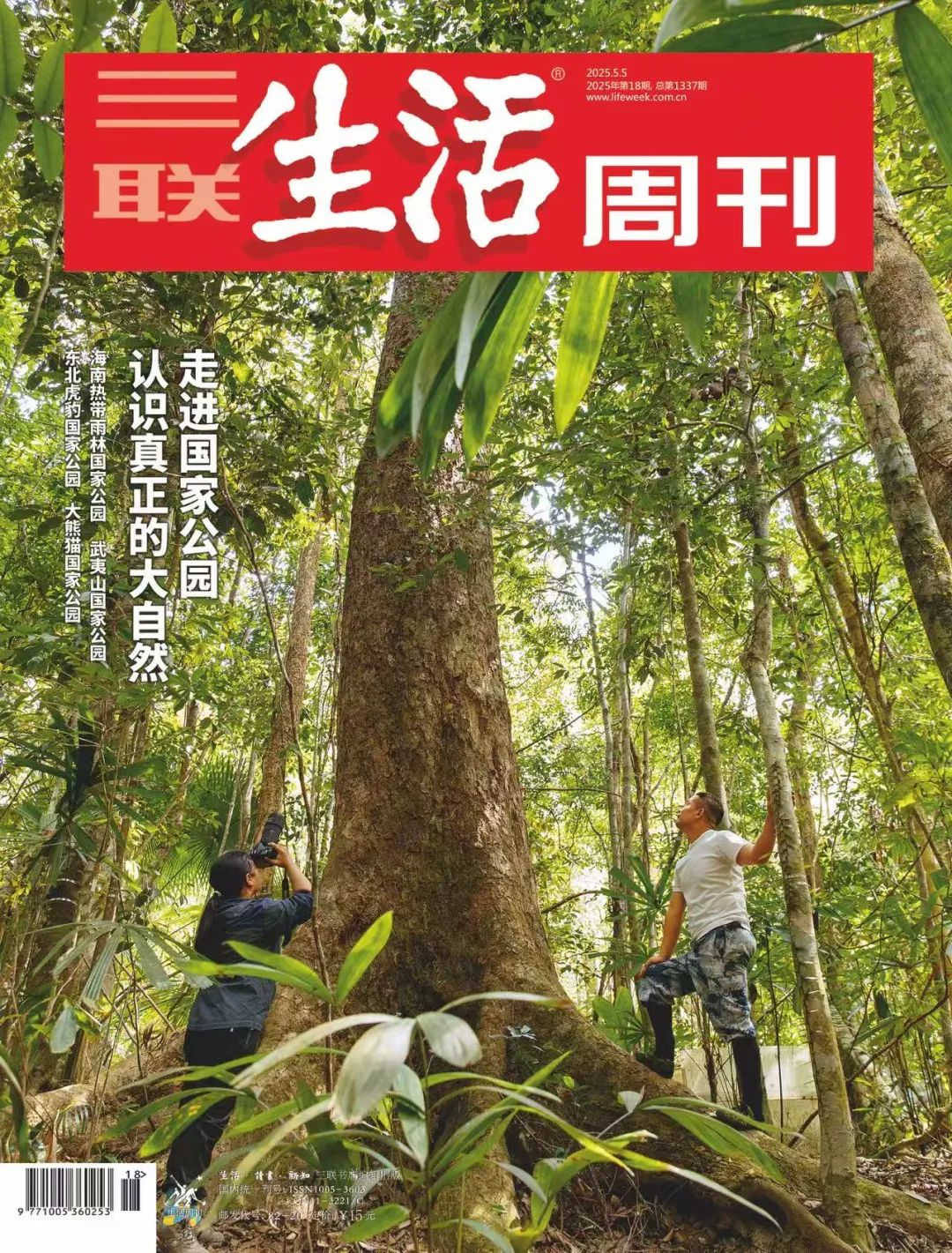

在海南热带雨林国家公园鹦哥岭片区,护林员正在巡视红坎瀑布附近的森林(蔡小川 摄)

画面中的猿猴名为海南长臂猿。它是全球最濒危的灵长类动物,在20世纪70年代一度只剩不到10只,经过多年保护,目前也只有7群42只。全世界的20种长臂猿中,生活在中国的有7种,其中海南长臂猿是海南的特有种,只生活于昌江黎族自治县和白沙黎族自治县境内的霸王岭国家级自然保护区中。2021年9月,海南热带雨林国家公园正式成立,海南长臂猿作为海南热带雨林生态系统的旗舰物种,也再一次受到公众的关注。

所谓旗舰物种,是指那些号召力和吸引力较强,能在某地区或世界上引起公众注意的物种,它们往往也是某些特殊生态系统的标志。中国公布的首批国家公园共有五个,大熊猫国家公园和东北虎豹国家公园就是直接以它们最具代表性的旗舰物种命名的,而三江源国家公园、海南热带雨林国家公园和武夷山国家公园,也各自拥有令人印象深刻的标志物种,比如雪豹、野牦牛等。

保护这些物种,就要保护它们的栖息生境,当然也是保护这些特殊的生态系统。1832年,美国艺术家乔治·卡特林在前往达科他州旅行的路上,对美国西部大开发影响印第安文明、野生动植物和荒野深感忧虑,他提出一种设想,“它们可以被保护起来……只要政府通过一些保护措施设立一个大公园,其中有人也有野兽,一切都处于原生状态,体现自然之美”。40年后,黄石国家公园成立,成为世界上第一个国家公园,之后,“国家公园运动”发展到全球225个国家和地区,目前世界上已经有3800多个国家公园。

中国的国家公园是在自然保护地的基础上发展起来的,从过去对单一生物群落的保护,到将山水林田湖草作为生命共同体进行生态系统完整性的保护,这也是国家公园体制的进步所在。2021年进入中国首批国家公园名单的五个公园,也都是国内典型的生态功能代表性的区域。而这些看得见摸不着的“生态系统”,还有它们所代表的那个更原始更鲜活的“大自然”,就是我们这次国家公园之旅想去寻找和理解的对象。《三联生活周刊》曾在2014年做过一整本关于三江源的报道,这一次,我们接着踏访了其他四个首批入选的国家公园。

想要接近它们并不容易。与一般人心目中的“公园”相比,国家公园在空间尺度上就不同寻常。我所去的海南热带雨林国家公园规划面积达到4269平方公里,几乎涵盖了海南岛的整个中西部山区,我们从一座山岭到另一座山岭,每次至少要开车两个小时左右。而大熊猫国家公园的总面积是它的六倍以上,跨四川、陕西、甘肃三省,覆盖秦岭、岷山、邛崃山和大小相岭山系,公园范围内有48个不同类型的自然保护地。

大熊猫国家公园南端的栗子坪保护区历史上曾遭遇滥砍滥伐,如今生态正在慢慢恢复(张雷 摄)

由于最大限度地保留了代表生态系统的原真性,在国家公园中的旅行也并不都是令人舒适的体验。海南热带雨林国家公园所涵盖的区域中,有五指山、黎母山等知名景区,也有从未被砍伐和开发过的原始森林。在海南的行程中,我先和霸王岭、鹦哥岭的护林员进行了两次常规巡山,为了进行森林防火,及时发现砍伐、套种、捕猎等破坏森林的行为,他们每天都要翻越上千平方米的山头,在杂乱的树丛间穿梭上下。在霸王岭,一位护林员曾指着山间的一块碎石告诉我,她前天在这里碰见一条蛇,见她到来,那蛇立起身子,发出“咻咻”的恐吓声。而早期在海南长臂猿栖息的原始森林中做监测工作的队员们说,除了蚊虫和蛇类,他们也经常在涉水时遇到吸血的山蚂蝗。幽深的森林充满不可测的危险,也许只是一只捕兽夹,又或许是不起眼的树根凸起,就可能给深入其中的人类带来考验。

也许是因为这种原始的恐慌,在海南的热带雨林之旅中,我始终无法做到平静自如。密林中,常常是我一抬头,就发现护林员们早已轻盈地消失在林间。每一次旅程,我们都要重新学习怎么走路,怎么登山,怎么识别植物,怎么发现动物,怎么规避危险。我的同事黄子懿在和管护站的监测队员们寻找野生大熊猫的踪迹时,在一条没有路的坡地上爬升不到200米的高度,就花了一个半小时的时间,他也很快发现在原始山坡上,登山鞋远不如劳保鞋舒适耐用,城市徒步常用的登山杖,还不如一把镰刀能派上用场。

那是我们未曾亲历过的自然。作为很早就脱离了荒野与森林的现代人,我们每天下楼都能在小区里看到景观植物,在马路上看到行道树,也可以去市民公园里观赏小树林,享受“公园十分钟”,或者在周末去城郊徒步,体验户外生活。但进入一片雨林意味着什么?在虎豹生活的荒野中应该如何前进?更重要的是,当一个结构复杂的生态系统出现在眼前,我们能在多大程度上去接近、欣赏和保护它?

首先被改变的是我们的审美眼光。刚进入热带雨林时,和我同行的摄影师蔡小川一度感到非常苦恼。雨林并不像我们想象中那样充满奇花异草,风景宜人。与之相反,它在大多数时候是晦暗而单调的,尤其在砍伐后仍在自然恢复中的次生林里,笔直而形状单一的乔木,杂乱地挂在树上的藤蔓,形状大同小异的蕨类,都让人的视线失去了焦点。但在长期生活在这里,观察和研究它们的人眼中,即使是一个寻常的小水洼、一段腐朽的枯木,都可能隐藏着生态系统的全貌。在鹦哥岭,一位热衷两栖类摄影的护林员仅凭叫声就能识别鸟类,在五指山,一位林业“土专家”闻一块树皮就能报出植物的学名。而那是自然给我们的第一课:雨林之美只会向理解它的人敞开。

在海南热带雨林国家公园,林业部门的工作人员正在进行植被资源调查(蔡小川 摄)

人在自然中待得越久,就会被它改变得越多。经历了五次不同形式的雨林徒步后,尤其当雨林中丰富的物种被研究者和护林员以各自的眼光选择和讲述后,我的视线逐渐清晰起来,也开始有意识地观察乔木叶片是对生还是互生,看蕨类背面有没有成型的孢子,试图辨别不同的蝉鸣声。在五指山的山地雨林中和林业工作人员一起做“植被资源本底调查”时,他们曾邀请我一起在林间午休,躺在两棵细小的乔木间撑起的小吊床上,尽管仍然有牛虻滋扰,树干上壁虎爬上爬下,我却久违地感受到一种物我两忘的宽慰,好像自己也成了林间的一块普通的石头。

自然并不是为人类设计的。只是生活在远离土地的地方,让我们常常忘了这一点。澳大利亚环境哲学家理查德·西尔万曾说:“大自然具有价值,这种价值既不是因为它是原始的、神秘的或符合审美的,也不是因为它可以服务于经济或科学。”环境伦理学家们相信,理解自然的内在价值,会让我们学会欣赏物种原本的样子,并且从它们身上了解大自然的多样性,最终,我们也能因此了解人类在自然中的位置。

但留存至今还能称得上“大自然”的土地非常稀少,它所庇护的物种与生态也得来不易。

2021年10月,《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)在中国昆明举行。会议期间,时任世界自然保护联盟总裁兼理事会主席章新胜向世界展示了海南长臂猿的保护案例,后来,这个故事被称为“中国智慧 海南经验 霸王岭模式”。但很少有人知道,在20世纪70年代,砍伐的油锯一度已经伸向了海南长臂猿最后栖息的山岭。在那里,曾经遍布海南岛的长臂猿只剩下两个家庭群。1980年,霸王岭长臂猿省级自然保护区成立;1988年升级为国家级自然保护区;到了2011年,海南长臂猿终于分出了第三个家庭群,种群数量也开始缓慢恢复,成为全球20种长臂猿中唯一保持种群增长的物种。

而在大熊猫国家公园中,野生大熊猫受威胁程度从“濒危”向“易危”的降级,也离不开当地长期科学的栖息地修复和生态廊道建设。黄子懿在那里看到,专门负责栖息地修复的一线工程师们通过对竹林和人工林进行实验性的砍伐疏通,根据不同植物的生长习性做高度微调,为彼此的生长留出空间,从而形成一片既富有生物多样性,又适合大熊猫通行的廊道,帮助它们打通孤岛,扩大种群基因。

珲春林业局的巡护队通常早上8点出发下午3点返回,每天要在东北虎豹国家公园内行走2万步以上(于楚众 摄)

但所有的保护措施能否最终成功,都取决于能否处理好自然与人的关系。首先是如何平衡保护自然与当地人生计之间的关系。在海南我们看到,尽管乱砍滥伐和私自捕猎的行为已经减少,护林员们仍要和各种侵占林地的活动拉锯。在尚未找到生计替代的社区里,人们不得不向森林要资源。而在东北虎豹国家公园中,当濒临灭绝的东北虎和东北豹种群得到恢复后,这片土地重新出现了野性的痕迹。但生活在这里的人如何在风险重重的环境下种地、放牧、上山采摘?怎么让人和野兽相安无事地生活在同一片天地,又成了一个新的课题。

另一个则是如何让国家公园之外的普通人有机会进入其中,以研究者而非单纯游客的姿态去了解自然。国家公园并不是自然保护区的简单升级版本,它有为精神、科学、教育、娱乐及旅游等活动提供环境的公益属性。从这一点来看,国家公园也可以被称为引领我们每个外来者走向“大自然”的通道,当我们在体验中真正建立起生态学家奥尔多·利奥波德所提倡的“生态学意识”,以生态共同体的身份去亲近和欣赏自然,理解了它的价值和美感,保护的意义也就不言自明了。

福建农林大学博士生齐志浩带着我们在武夷山“扫网”采集甲虫(黄宇 摄)

在这一点上,武夷山国家公园的尝试更符合为现代人提供自然教育的逻辑。作为联合国教科文组织世界自然和文化双遗产,武夷山同时也是中国生物多样性最丰富的地区之一,中国青少年武夷山生物考察基地的工作人员们,常年在这里开展国内外青少年自然教育活动。在专业研究者和自然教育者的指导下,我的同事张星云趴在岩壁上寻找兰花、苔藓与真菌,也在蝶道上等待比大熊猫数量还要稀少的金斑喙凤蝶,在不同寻常的观察尺度上,理解了何谓一棵树就能展现出一套完整的迷你生态系统和武夷山丰富的生物多样性。

不过,原本就脆弱的野生动物生境,能接受多大程度的开放?我们的国家公园如何能既满足现代人亲近自然的需求,又能保证生态系统的安全?今年年初的那段海南长臂猿采食木棉花的视频在网上走红后,海南热带雨林国家公园霸王岭分局的工作人员们也有些苦恼。他们一方面为更多人了解和关注海南长臂猿而欣慰,另一方面也担心随着越来越多的游客涌入公园,正在恢复中的热带雨林生境会遭到破坏。采访中我们发现,为了最大限度地减少对雨林物种的干扰,维持生态系统的平衡与稳定,一些区域的公园景观步道,现在只在春节和“十一”两个假期面向公众开放。而像热带雨林这样仍需要我们抚育和呵护的生境,目前还并不具备接待大量游客的能力。

在这些问题上,中国的国家公园还在探索各自的方式。2024年9月,《中华人民共和国国家公园法(草案)》首次提请全国人大常委会会议审议。2025年,该法已经进入二审阶段。当我们在各个国家公园中采访时,不同地区的国家公园管理者们也在期待,通过这部法律的出台,能从根本上理顺中国自然保护地的管理、立法和分类体系,让国家公园成为我们走向“可供徜徉的野性之处”的入口,帮助我们重新理解人类与自然的关系。