9.5分高燃神作,锁定今年美剧天花板

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-01·阅读时长24分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

在疫情席卷全球后的第五个年头,我们终于等来了一部天花板级别的医疗剧。《匹兹堡医护前线》起初播出时热度并不算高,但随着后续情节展开,超高质量的内容征服了无数观众,口碑不断发酵。15集完结后,本剧在豆瓣上评分高达9.5分,与韩剧《苦尽柑来遇见你》并列为今年目前口碑最高的真人剧集。

近几年的美剧,在流媒体的算法推动下,越来越热衷于追逐热点,批量地制造同质化的故事。而这部《匹兹堡医护前线》却难得地回归老牌美剧的风格,耐心地铺陈线索,编织复杂的人物关系,同时又汲取当下时代愈发多元化的社会议题,呕心沥血地在现实主义的山岳里,艰难寻出一片前人未见的光景。称得上是一部完美的编剧教科书。

在疫情席卷全球后的第五个年头,我们终于等来了一部天花板级别的医疗剧。《匹兹堡医护前线》起初播出时热度并不算高,但随着后续情节展开,超高质量的内容征服了无数观众,口碑不断发酵。15集完结后,本剧在豆瓣上评分高达9.5分,与韩剧《苦尽柑来遇见你》并列为今年目前口碑最高的真人剧集。

近几年的美剧,在流媒体的算法推动下,越来越热衷于追逐热点,批量地制造同质化的故事。而这部《匹兹堡医护前线》却难得地回归老牌美剧的风格,耐心地铺陈线索,编织复杂的人物关系,同时又汲取当下时代愈发多元化的社会议题,呕心沥血地在现实主义的山岳里,艰难寻出一片前人未见的光景。称得上是一部完美的编剧教科书。

在疫情席卷全球后的第五个年头,我们终于等来了一部天花板级别的医疗剧。《匹兹堡医护前线》起初播出时热度并不算高,但随着后续情节展开,超高质量的内容征服了无数观众,口碑不断发酵。15集完结后,本剧在豆瓣上评分高达9.5分,与韩剧《苦尽柑来遇见你》并列为今年目前口碑最高的真人剧集。

近几年的美剧,在流媒体的算法推动下,越来越热衷于追逐热点,批量地制造同质化的故事。而这部《匹兹堡医护前线》却难得地回归老牌美剧的风格,耐心地铺陈线索,编织复杂的人物关系,同时又汲取当下时代愈发多元化的社会议题,呕心沥血地在现实主义的山岳里,艰难寻出一片前人未见的光景。称得上是一部完美的编剧教科书。

一小时:与时间作战

《匹兹堡医护前线》是那种第一集就勾着你停不下来的好剧。紧抓眼球的不是明星,也不是特效,仅仅是编剧利用天花板级的职业水准,在现实主义题材上劈开的又一精良剧本。

剧如其名,故事发生在一家位于宾州匹兹堡的急诊中心,时间是从早上7点讲起。对医院来说,这个点已经迎来“早高峰”。不到一小时的时间里,中心就接收了多名重症患者。

一个33岁尼泊尔女子跌下火车月台,腿部被列车碾压,严重骨折;另一个非裔男子见义勇为,跳下月台将女子救了起来,但在爬上月台时脚滑摔倒,头部受伤。两人同时送进了医院抢救。苏醒后的男子证明,该女子是被人恶意推下月台。警察怀疑是仇恨犯罪。

《匹兹堡医护前线》剧照

紧接着,养老院送来两位高龄病危患者。一个在运输途中就已经病逝。另一个患有肺炎,并感染脓毒症,很可能命不久矣。同时,一个铁人三项运动员在检查身体时突然心脏骤停,原因是过度运动导致的横纹肌溶解症,引发休克。一个各项指标正常却陷入昏迷的4岁男孩,最终被发现是误食了父亲口袋里的大麻软糖。还有一个被儿子送来的持续呕吐的母亲,其实是自己吃了催吐剂,想要来医院寻求帮助,因为她发现自己的儿子写下了一份女孩死亡名单,预感他有犯罪倾向。

除了频繁入院的患者,急诊中心的医护人员也状况百出。一个年仅20岁的实习生,第一次接待病人就晕血倒地。身为本院医生二代,被质疑是能力不足的关系户。一位资深的住院医生也有自己的困扰,她身怀六甲,孕吐严重,很担心自己流产。但她这样的状况,除了护士长,几乎没有告知任何人。

故事的主角,急诊中心的一把手,罗比医生,是一个近乎偏执的理想主义领导者。技术高超,经验丰富,责任心极强,努力有法地平衡同事关系,满怀同理心地与病人及其家属沟通。但是,过度的自我苛责,也让他背负了太多的压力,不断地将他推向崩溃边缘。他还有着严重的疫情后遗症PTSD,因为其恩师在疫情期间去世,他至今为此自责。

《匹兹堡医护前线》剧照

以上人物出场和故事信息全都在一小时之内交代完成。这一小时既是一集的时长,也对应了剧中的时间线。接下来的每一集同样如此,一集一小时,总共15集,从早上七点讲到晚上十点,这一天的轮岗工作才正式结束。某种程度上,时间是这部剧隐藏的主角。

用老美剧迷的话,这是一部用《反恐24小时》的方式去拍《急诊室的故事》。这种类比,不仅仅是形式与题材上的呼应,某种程度上也是质量的匹配。前两部剧都是美剧史上具有革命意义的里程碑作品。我相信《匹兹堡医护前线》也有这样的潜质。

一天:重塑职场专业性

从各个层面来说,《匹兹堡医护前线》都堪称一部职场剧的教科书。

一集一小时的设定,让编剧们必须像医护人员一样保持高度的理性。光是第一集,就陆续登场了20多位有名有姓的角色,其中作为主要人物重点刻画的医护人员,也有10位之多。后面的每一集,新出场的患者角色平均至少在5例以上。如此庞大的群戏,集中在一间有限的急诊中心;所有的戏剧冲突,必须集中在一天内发生。难以想象,这部剧的幕后是一支怎样精于计算的编剧队伍,将每一条人物线索和戏剧冲突,都精确到了一分一秒,宛如编织一部大型交响乐一般,有条不紊地摆弄出一场又一场跌宕起伏的旋律。

一部优秀的职场剧,最重要的是呈现职场的专业性。而决定剧中职场专业程度的,则是编剧自身的专业度。

《匹兹堡医护前线》剧照

《匹兹堡医护前线》没有拖泥带水的废笔,也没有喧宾夺主的情感线。每一集都被大量的、高频率的医疗急救情节占满,而且呈现得真实严谨,逻辑清晰。编剧有意在台词中轻巧自然地插入科普解说。例如,作为中心主管的罗比,时常在现场向实习生提问,让很多医疗知识得以向大众普及。

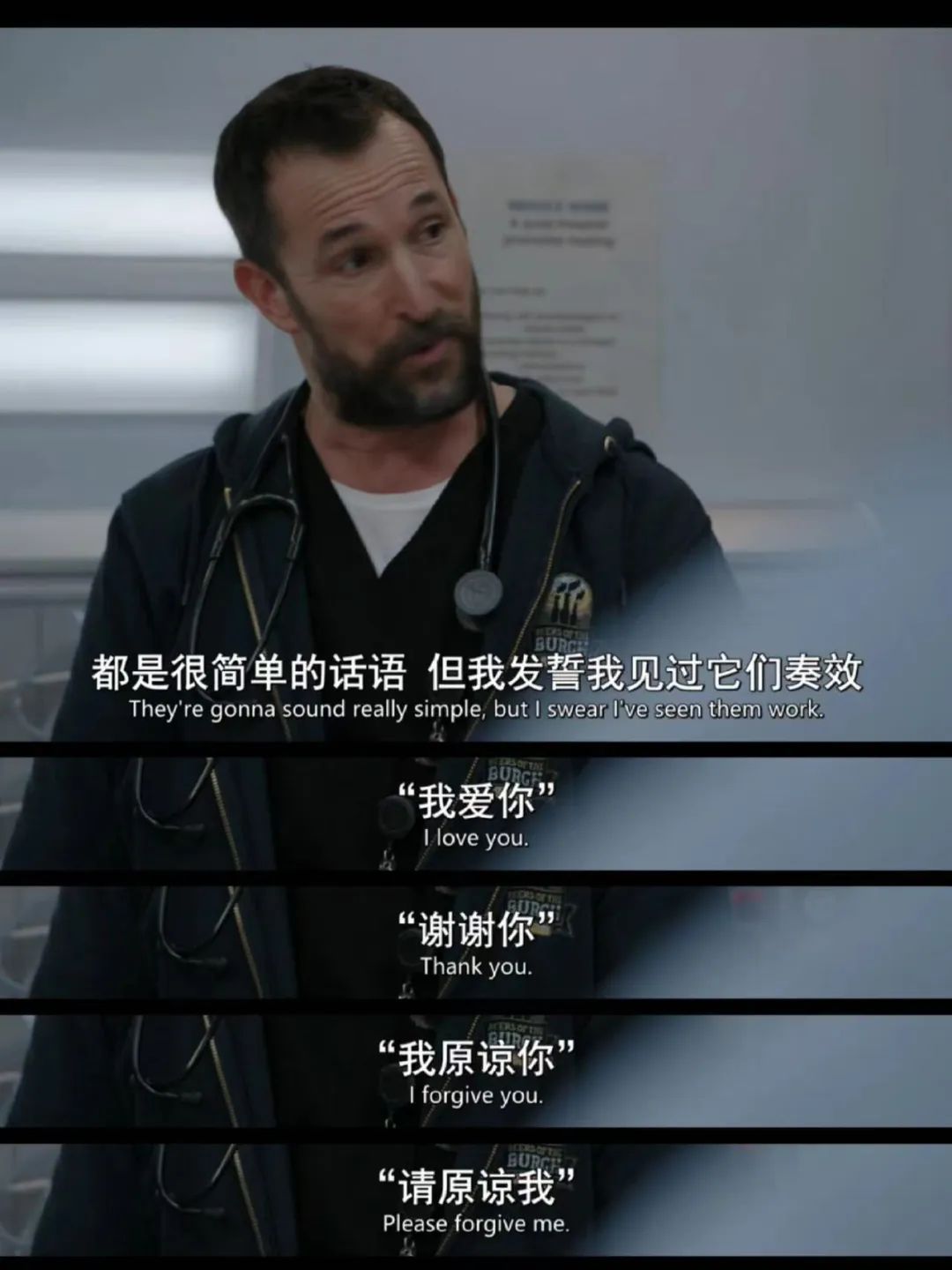

更重要的是,这部剧为我们呈现了一个极其专业化的医疗团队。这种专业化,不仅仅指的是医疗知识上的全面、精深,更令人印象深刻的是耐心、有法的医患沟通能力。这也是本剧在众多医疗剧中脱颖而出的一大特色,不以过多的疑难杂症来拔高主角团的传奇,而是用身份、性格各异的患者,来考验医生的情商。

《匹兹堡医护前线》剧照

很多时候,比起处理病症,更困难的是如何处理医患关系。比如第一集就出场的病危老人,因为家属的意见与患者不同,让这条支线成了持久战。医生面临两种选择,一是让老人在无痛舒适状态下自然死亡,二是使用呼吸机插管维持生命。逝者有预立医嘱,不愿插管和心肺复苏,但他患有轻度阿尔兹海默症,眼下已经神志不清。他的两个孩子为此发生了分歧,儿子想要尊重父亲意愿,而女儿坚持要使用呼吸机,希望可以抓住一丝机会救活父亲。在这些两难的情况下,医生该如何耐心地解释,劝说病患或家属选择正确的治疗方案。

这样的两难情况还有很多。

一个未成年女生决定堕胎,母亲却及时赶到强行制止,两人发生激烈争执。此时,医生如何周旋于母女之间,在抚慰双方情绪的同时劝说母女和解?

《匹兹堡医护前线》剧照

一个患有麻疹和肺炎的孩子急需脊椎穿刺,以迅速做出正确的诊断,但母亲却用网上查到的说法,拒绝了医生的建议。该如何巧妙地让他的家人回心转意?

甚至,当一个18岁的年轻人误食药物过量致死,医生该如何委婉地告知家长,并给予他们足够的时间消化接受?

除此之外,我们还能看到医生如何与自闭症患者沟通,如何与自杀者谈心,如何向疑似被人口贩卖的患者提供帮助,如何识破瘾君子装病骗取处方药的话术……

《匹兹堡医护前线》剧照

在现代医疗观念中,除了提供传统的诊疗之外,具有职业精神的医护人员也会见机辅以必要的人文关怀,适时介绍社会援助。

这种由理性的技术思维主导,同时充满人情温暖的职场故事,正是这部《匹兹堡医护前线》最大的魅力。它向我们呈现出的,既是一个具备专业素养和合作精神的精英团队,也是一个个富有责任心、同理心的普通好人。

一个社会:寻找希望之光

《匹兹堡医护前线》在文本上的精密、完整,体现出的不仅是一种职业水准,更是一种令人景仰的理想主义光环。

故事中没有彻底的恶人,绝对的反派,也没有浑水摸鱼的庸医,或是显而易见的体制弊病。除了少数人之间的确存在的隔阂和冲突,中心里的大部分成员都怀有着相似的救死扶伤的理想。虽然医护人员能力高低不同,也各自有着生活的麻烦,但所有人仍然是不遗余力地完成自己的工作。

这种处理并非脱离实际,而是为了更进一步地挖掘医疗职场的终极命题——作为凡人肉胎的医生,如何面对超越自己能力之外的生生死死。

《匹兹堡医护前线》剧照

护士长戴娜可能是剧中最重要也是最具魅力的角色之一。她总是一副沉稳之色,气定神闲地协调着急诊中心的纷繁事务,坚毅不失幽默,审慎不失松弛,工作的同时,还留心观察着每一个医护成员的身心状态,及时给予家人般的关怀。

然而,就是这么一个看似无坚不摧的人,在一次医患纠纷后,一下子神采暗淡——她在休息的时候,被一位脾气暴躁的候诊患者一拳击倒。这一拳给戴娜的脸上留下了黑眼圈,也给她的内心留下了阴影。之后,戴娜情绪低落,频频说着要就此辞职。

实际上,戴娜与男主罗比的性格很像,都是集坚强、理性与敏感于一身的人,多种矛盾的特质相互融合使她异常强大,既充满威严,又富于慈爱。然而,不断为身边人发光发热的她,却无处释放自己的脆弱。全心全意地救助患者,却被患者记恨。击垮她的并非一记粗鲁的重拳,而是对世态炎凉的心灰意冷。

《匹兹堡医护前线》剧照

更残酷的是,她还没有好好喘上一口气,就必须再次回到岗位。本剧最后四集,一场无差别枪击杀人事件将故事推上高潮。急诊室在四小时内,接收了112名伤者。医护人员使出浑身解数,拯救了116名伤者,却依然无奈失去了6条生命。

至此,这部剧隐藏在深处的主题呼之欲出。即,通过小小的急诊室空间,侧写美国社会这几年来所经历的各种灾难与创伤,以及观照每个平凡人如何在创伤之后重新面对生活。

剧中的一个个患者,身后都书写着一个个小人物的故事,也隐藏着一个个家庭或社会的矛盾,更代表了各不相同的群体和情绪。这个小小急诊室的一天,就是当今美国社会的一天,急诊室里的所有冲突和麻烦,也就是当下美国人正在面临的各种问题。仇恨,割裂,焦虑,疲惫,生活中的举步维艰,精神上的茫然若失……所幸,我们还能在《匹兹堡医护前线》中看到人性美好的一面,看到这个社会的希望之光。

《匹兹堡医护前线》剧照

诚然,一部影视剧并不能彻底改变世界。但一部杰出的故事可以让我们看到更具体更真切的“他人的生活”。尤其是这样一部医疗剧,不会像新闻报道那样,只给出一串串冷冰冰的伤患数字,而是让我们沉浸地体会这一天急诊室里每一个具体的人,每一个具体的病情,每一分一秒具体的伤痛与动容。继而,也让我们得以在现实生活中,获得一份更强的同理心。而急诊中心里闪耀的理想主义光辉,更给予了我们一份度过灾难创伤的勇气。

故事的最后,夜幕降临,主角团终于得以下班,将工作交接给另一轮班的同事。疲惫的他们喝着啤酒小憩,又一辆救护车从他们身边呼啸而过。

这一天如此的疲惫而漫长,但终究只是他们职业生涯中无数日夜中的一天。我们知道,下一个工作日,他们还会回来。他们是生活中的真正勇士,虽然满身伤痛,但职责到来的那一刻,他们还是会迎难而上,哪怕眼前又将是一场艰苦的生存之战。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6123人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里