全球最火爆的研究:以后不用上学就能把知识输入大脑?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-20·阅读时长26分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「脑机接口:人类与AI共处之道?」

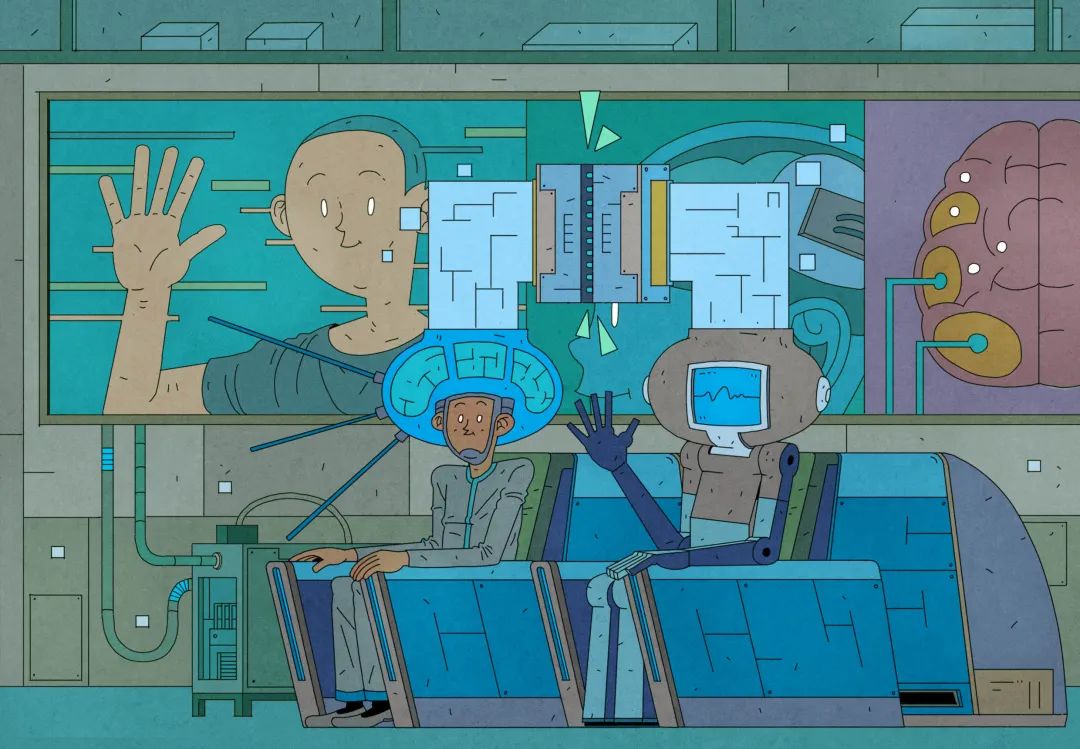

脑机接口的梦想远远不只是让一个瘫痪的病人重新站起来,或者让一个失语者能够“说话”。他们的终极目标是把正常人变成“超人”,能够用“意念”进行更快的信息传输,控制越来越强大的机器,实现完美的人机融合。

主笔|张从志

脑机接口今年有望临床落地

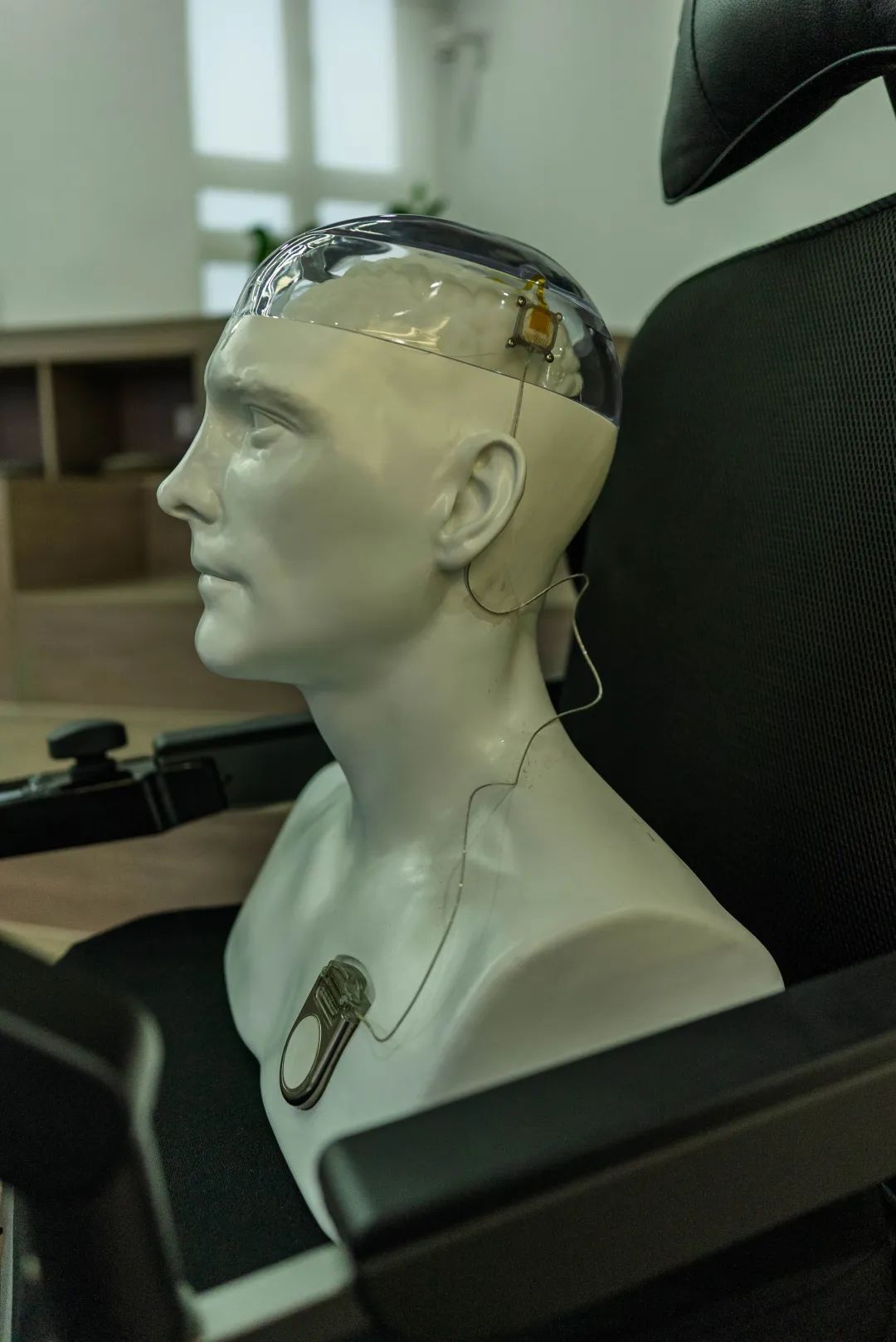

2024年11月,38岁的小董接受了一台特殊的脑外科手术,医生在他的脑袋里植入了一个硬币大小的电极装置。手术用时仅1小时40分钟,在神经外科手术中算是台小手术,不过对小董来说意义重大。四年前,小董在国外遭遇了一场严重车祸,导致脊髓损伤,虽然很快就被送进医院得到及时救治,但他还是瘫痪了,手没法再抓握东西,双腿也难以站立,生活几乎不能自理。回来后做了四年康复治疗,效果并不明显,于是,他选择接受这场手术。小董也成为上海首例、全国第三例脑机接口临床注册试验的受试者。

到底什么是脑机接口?简单来说,就是用一组电极去采集大脑里面的脑电信号,然后对这些信号进行解码,分析和还原大脑的意图,最后将其变成指令,传达给外部的机器设备,从而帮大脑的主人实现运动、语言等功能。

这个概念在20世纪八九十年代就有了,在一些前沿的神经科学实验室,科学家们用小鼠、猕猴等动物做了很多实验,验证了这一概念的可行性。巴西杰出的神经科学家、美国杜克大学教授米格尔·尼科莱利斯(Miguel Nicolelis)是脑机接口的先驱。在他一手策划下,2014年,脑机接口还登上了巴西世界杯开幕式。一个瘫痪近10年的截瘫患者,用“意念”控制他穿着的机械外骨骼,给那届世界杯开出了全场第一球。

但真正把这个停留在实验室的技术推向产业化的是埃隆·马斯克。2016年,他联合尼科莱利斯以前的学生等人,创办了脑机接口公司Neuralink,开始为这项技术寻找商业落地的可能性。2024年1月,他们的脑机接口产品在美国完成了第一例临床植入手术。到今年,根据公开的信息,他们已经至少完成9例植入。

原本以为这已经让人有点不可思议,但出乎意料的是,中国近年来创立的一批脑机接口公司现在也都纷纷进入临床试验,而且进程似乎更快,有些半侵入式的脑机接口产品今年就有望拿到临床许可,正式在医院中推广开来。

给小董做手术的是复旦大学附属华山医院(下文简称“华山医院”)的院长、神经外科医生毛颖。他是国内最早一批对脑机接口产生兴趣的临床医生,也利用手术窗口对大脑展开了很多临床研究。他领导的华山医院是国内目前开展脑机接口临床研究的中心之一。过去半年,华山医院已经完成10多例脑机接口植入手术。如果算上短期植入的前瞻性、探索性临床试验,这个数字还会增加。

截瘫患者是个数目庞大的群体。根据《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告2023版》,中国现存脊髓损伤患者约有374万人,每年新增约9万人。毛颖说,他年轻的时候值夜班,经常一个晚上要接三四个脑外伤的病人,都是情况紧急,要立马开刀的。其中大部分都是车祸受伤,有骑自行车的、骑电动车的,还有骑摩托车的,不戴头盔,一摔下来就是重伤;还有的是酒驾,不系安全带,人飞出去了,脊椎骨折,结果往往就是瘫痪。

过去几十年,神经科学的教科书上写着一条定律:在哺乳动物(包括人类)的中枢神经系统中,大部分成熟的神经元损伤是不可逆的,死去的神经元不可再生。虽然近年来有新的研究正在试图纠正“中枢神经不可再生”的结论,但目前在临床上针对截瘫群体,有效的医疗手段并不多。

小董的那场手术很顺利,术后第三天,他就能下床坐轮椅活动了。术后一个月,经过训练,小董可以在一副气动手套的辅助下,顺利举起杯子,还自己拿着杯子喝了一口水。两个月后,他甚至可以用手握起一个小球了。这些在常人看来轻而易举的动作,原来对小董这样的截瘫患者来说却是几乎不可完成的。如今,不用旁人协助,能自己举起杯子喝口水,对小董的人生来说就是一种新的希望。而且,几个月后,研究人员还在他受损的脊髓位置发现了一些神经修复的迹象。

人工智能真的会超越人类吗?

但其实,马斯克们的梦想远远不只是让一个瘫痪的病人重新站起来,或者让一个失语者能够“说话”。他们的终极目标是把正常人变成“超人”,能够用“意念”进行更快的信息传输,控制越来越强大的机器,实现完美的人机融合。因为马斯克一直担心人工智能的发展会超越人类智能,机器可能有控制人类的倾向。脑机接口,正是他们给人类对抗机器威胁设计出的新方案。尽管这种往人脑里植入电极的做法备受争议,但他的思路在全世界还是有很多人认同。中国过去几年也创立了一批脑机接口公司,他们正在利用国内丰富的临床资源加速这一领域的进展。

2025年7月底,世界人工智能大会(WAIC)在上海举办。今年邀请来了诺贝尔奖得主杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)做开幕演讲,这是这位“AI(人工智能)教父”首次访华。他的演讲主旨也落在了对AI潜在风险的担忧上。辛顿认为,我们正在创造比人类更聪明的AI,人类与AI现在的关系,就好像在家里养了一只虎崽子。人类对此只有两个选择:要么把它训练好,让它不攻击你;要么把它消灭掉。而实际上,我们已经没办法消灭AI了。

辛顿还有个强有力的证据,是他认为,AI虽然是建立的硅基芯片之上的智能,能耗比人脑高得多,但它的优势是可以很轻松地复制,转移,保存。一个AI可以在很短的时间内把自己的全部参数准确无误地分享给另一个AI,但一个人类老师不可能一两天就把自己的知识教给一个哪怕是最聪明的学生。从这个角度来说,人工智能也具有巨大的优势。这些都是辛顿这几年来一直在输出的观点,但有人信,有人不信。

不信的人会说,虎崽子长大后会吃人,但它终究变不成人。这就涉及智能本质的辩论了。辛顿一派认为,智能不是人类独有的,虽然现在的人工神经网络是通过模仿生物神经网络而来的,但它走出了一条自己的路径,已经获得了智能。比如说,正在使用大语言模型的你,从它的回答来看,你应该不会怀疑它没能理解你的问题。

著名的英国计算机科学家、数学家艾伦·图灵1950年提出过一个测试,就是让一台机器和人进行对话,人不知道对面的是机器还是人,如果一段时间后,人类分辨不出对面的是机器还是人,那么就可以判定这台机器具备了智能。现在的大语言模型已经完全可以通过这项“图灵测试”。但怀疑派能指出“图灵测试”很多的缺陷,比如对话是以文本的方式进行,或者判定智能的标准不能只是语言,等等。不停有科学家提出改进版的“图灵测试”,但还是很快被机器破解。

现在很多人已经知道,以大模型为代表的人工智能,其核心机制就是“预测下一个词元(token)”,大家也把它比作一场成语接龙游戏。大模型是通过海量的数据和大规模的算力,把这场游戏玩到极致。当你告诉它“北京是中国的……”,它可以结合上下文语境,知道你是要说“首都”。本质上,这是一场概率游戏,所以才有语言学家嘲讽它只是一只会学舌的“鹦鹉”,不是真的理解。

机器到底是不是真的理解?其实很大程度上是以人的理解方式作为参照系的。杰夫·霍金斯是Palm掌上电脑的创始人,他是一个计算机科学家,也是神经科学家。他的理论在当下人工智能领域很有影响力,很多中国AI从业者也是他的信徒。霍金斯就觉得,人类理解这个世界的方式其实是靠预测。他提出,人的大脑里其实存在一个记忆-预测模型,后来他修正了观点,认为大脑是存在非常多个不同的模型,它们同时工作,帮人类理解这个世界。我们从小到大,不管是学习语言,还是和这个物理世界互动,比如拿杯子喝水,上台阶,学习唱歌、画画,都是这些模型在发挥作用。

如果智能的本质就是预测能力,那人工智能怎么不可以算是一种智能?

人类对大脑的了解到了什么地步?

随着人工智能的快速发展,关于这些问题的争论变得越来越难解难分。这一次,我们决定回到争论的源头——大脑之中,去寻找新的解释。大脑是一切智能的源头和载体,也是因为对大脑之中神经元放电模式的研究,计算机科学家受到启发,发明了人工神经网络,于是有了今天的ChatGPT、DeepSeek这些大模型。

以大脑为研究对象的神经科学家们,是如何看待这些争论的呢?他们会为捍卫人类智能的特殊性提供什么新的证据吗?让人感到意外的是,大部分神经科学家都能接受辛顿的一个观点——人工智能会超过人类智能。

中国科学院院士、复旦大学脑科学研究院学术委员会主任杨雄里近年来的态度就发生了大的转变。他告诉我,自20世纪90年代以来,从深蓝战胜国际象棋冠军,到AlphaGo战胜围棋冠军李世石,每次有人请他来做评论,杨雄里都会说,人类智能是至高无上的,很难被机器超越。因为人脑进化了数百万年,其复杂程度是一般人难以想象的。但这几年,杨雄里已经修正自己的观点,他说,机器超越人类的可能性不能排除,而且这种可能性不小。

今天的神经科学家们承认,他们对人脑的了解还非常少,特别是对人的高级认知功能,比如语言、记忆、推理等了解更少。过去上百年来,科学家们在宏观、微观和介观层面都做出了惊人的努力,但在大脑的复杂程度面前,这些努力还相形见绌。进入21世纪后,各国政府又发起了各种版本、耗资巨大的脑科学计划,试图对大脑之谜来一场联合攻关。这些项目有的在争议中收场,有的虽然从中取得了很多进展,但与公众期望距离还远。

中国版本的“脑计划”是2013年开始讨论——那一年,美国和欧盟都相继宣布启动了各自的“脑计划”。但中国“脑计划”中间经历了各种曲折,直到2021年才正式启动,第一期为期五年,投入经费有50多亿元,前后两期预计投入高达上百亿。中国“脑计划”的实施框架是“一体两翼”,“一体”指的是脑认知功能原理解析,“两翼”则是研究重大脑疾病的诊断和治疗方法以及发展受脑启发的人工智能技术。总结下来,就是认识脑、保护脑和增强脑。过去几年,这些资金的注入,给国内的大脑研究和相关的技术研发带来了巨大推动。

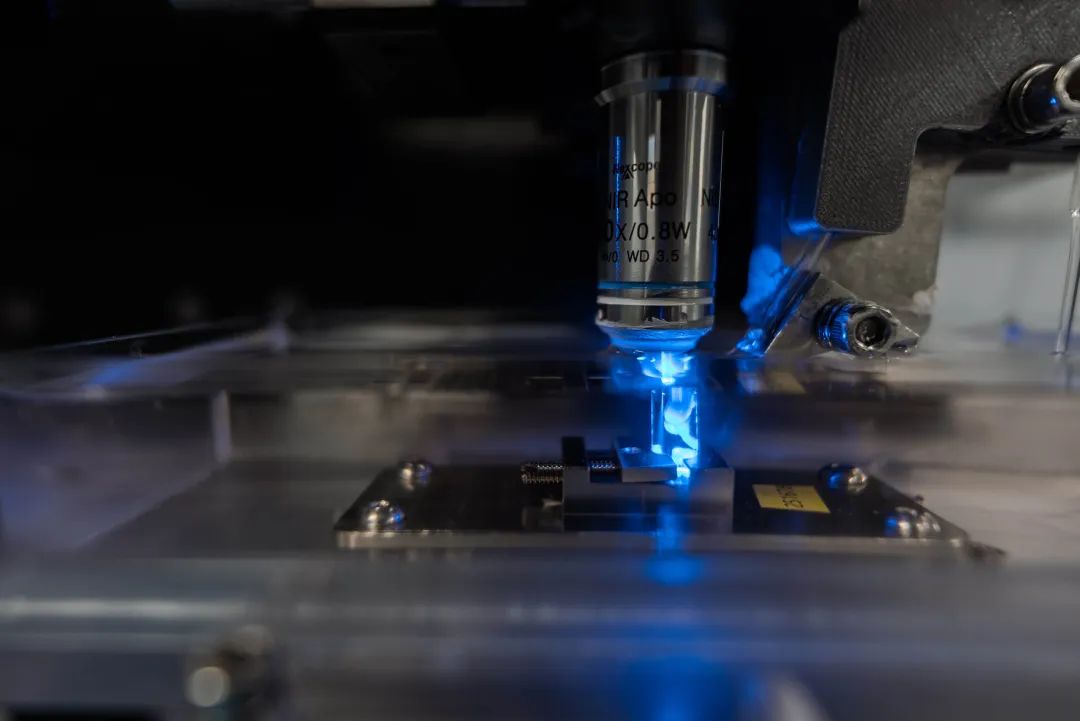

也是在各种新技术、新工具的涌现下,人类对大脑的研究模式如今正在发生一场变革。位于苏州工业园区的华中科技大学苏州脑空间信息技术研究院(下文简称“苏州脑空间研究院”),就掌握着一项关键技术——显微光学切片断层成像(Micro-Optical Sectioning Tomography,MOST),创造它的是中国科学院院士、海南大学校长骆清铭。在神经网络结构研究领域,这个技术在国内外不同科研项目中目前都有广泛运用。我们在研究院看到的,是一种完全工业化的运作模式,这里一共有50多台价格昂贵的成像设备,它们可以昼夜不停地自动工作,将经过各种生物技术处理过的动物大脑连续切成厚度仅1微米的薄片,然后进行扫描成像。研究人员可以用这些图像将一个大脑的神经连接图谱还原出来。按照他们目前的能力,一年可以完成2000个小鼠脑的全脑切片成像。

除了苏州脑空间研究院,我们还看到更多的生物医学成像中心、基因测序产线正在投入使用。它们利用最新的技术工具,正在给脑科学研究源源不断地生产数据。很多科学家寄希望于这些数据的累积,能给我们认识大脑的旅程带来惊喜。

意识,是不是人类最后的“护城河”?

辛顿的论述其实还往前更进一步,他认为人工智能不只是有了智能,甚至已经有了意识。意识是什么?现在恐怕没人能说得清,但多数人都有个根深蒂固的观念,认为意识是一种基于人类主观体验的东西。辛顿攻击的正是主观体验这个东西,他设计了一些复杂的思想实验,得出的结论是,主观体验不过是人类的幻觉,所以意识并非人类独有的东西。

很多哲学家都会反对他的说法。但也有人同意这个结论。这个人就是著名哲学家和认知科学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett),不过他基于的理由和辛顿还不太一样。在《意识的解释》一书中,丹尼特也大量援引神经科学领域的证据,由此提出,主观体验其实是个很模糊,未经深思的概念,而且不可验证,应该把它从意识里面去除掉。在他看来,意识就是一种被“解释”出来的东西。他构建了一个人脑“多重草稿理论”,这种理论是说,当一个感官信息输入进我们大脑时,就产生了无数个“草稿”,比如看到红色,可能有个“草稿”会引起你兴奋,有一个“草稿”会让你觉得难过,还有的是让你想起某次受伤的经历。总之,最后有一个“草稿”会胜出,最终正式“发表”,就成为我们意识到的东西。

其实在很长一段时间里,意识都属于哲学、心理学思考的对象,神经科学家遇到这个问题都会绕开走。因为它似乎属于一个主观的领域,而纯科学的方法是建立在客观基础上的。用客观研究主观,不可避免地存在各种争议。

将意识问题一把推进神经科学领域的,是英国生物学家、DNA双螺旋结构的发现者之一弗朗西斯·克里克,在拿到诺贝尔生理学或医学奖后,克里克在学术生涯的后段转型成为一个神经科学家。他的主要兴趣就是研究意识。克里克提出了一个“惊人的假说”:“‘你’,你的喜悦、悲伤、记忆和抱负,你的本体感觉和自由意志,实际上都只不过是一大群神经细胞及其相关分子的集体行为。”他把意识纳入了可以用神经活动来解释的范畴,而非某种形式的“灵魂”。这些观念现在被很多科学家接受。对于机器能否产生意识这个问题,他们通常会否认机器已经产生意识的判断,但不排除机器未来会产生意识的可能性。

克里克的加入,激发了更多神经科学家开始研究意识。他们设计了很多很有意思的实验去测量和观察“意识”,也提出了很多有意思的意识理论。其中接受度较高的一种理论叫全脑神经元工作空间理论。这个理论认为大脑里面存在一种“广播”机制,而意识就产生于我们接收的信息被“广播”到大脑各种模块的过程。但这个理论的解释力也并不让人满意。

克里克和他的搭档克里斯托夫·科赫(Christof Koch)还曾设想过,大脑里存在某个与意识有关的关键中心。他们曾经提出猜想,大脑深处的一个核团——屏状核可能扮演了这个角色。后来,神经解剖学家们对这个核团做了大量的研究,但并没有发现有力的证据。后来,还有人提过其他的意识关键脑区的猜想,没有一个得到验证。一切都陷入一团迷雾。

但对意识的研究并非毫无意义,至少在临床上,随着我们对意识问题理解的深入,医生们对病人陷入昏迷的情形也有了更深的认识。华山医院院长毛颖告诉我,在脑外科手术后,他们关心的第一件事情就是病人醒了没。如果没醒,他还能不能醒,什么时候会醒?前几年,华山医院的临床团队联合中国科学院神经科学研究所的团队做过一个研究,是利用脑电技术,对昏迷病人的意识状态进行监测,他们搜集了大量的数据,最终对临床上现有的意识分级标准提出了改进办法。过去我们只知道“植物人”的概念,但现在,医生可以对昏迷病人的状况做出更精细的区分,并采取不同的医疗策略。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

硅基与碳基之争 大脑研究必须突破

脑机接口:人类与AI共处之道?(张从志) -

脑机接口:从修复大脑到“超人”梦想(张从志)

-

我们如何认识大脑(张从志)

-

中国“脑计划”:“大科学”怎么做?(张从志)

| 经济 |

-

市场分析:牛市来了吗?(谢九)

| 社会 |

-

调查:20岁女孩离世:越轨的“心理咨询”(陈银霞)

-

调查:拒报清北冷门专业:三个高分生的选择(佟畅)

-

博物馆:如何观看汉魏洛阳故城遗址博物馆(张星云) -

话题:植物如何驯化人类(薛巍)

-

文史:还是文津(卜键)

| 专栏 |

-

邢海洋:会员制要祛魅了?

-

李敬泽:流星

-

袁越:单打独斗与团队合作

-

张斌:迷失男孩特遣队

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6140人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里