为什么说在国内独立摇滚领域,法兹乐队是一个特别的存在?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-09·阅读时长9分钟

如同工厂流水线般精确而暴烈的节奏:贝斯持续轰击着单一音符,鼓点像齿轮咬合般循环推进,吉他的反馈噪音在重复中扭曲、裂变。观众的身体开始不自觉地随节拍晃动,被卷入一场无意识的震颤。

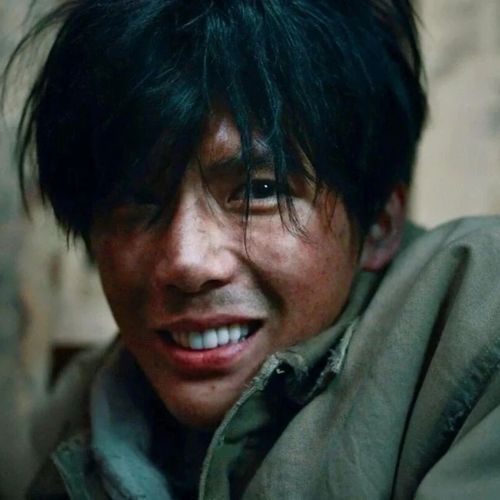

法兹乐队《控制》的演出现场像是一场被机械律动裹挟的催眠仪式。“重复—微变—爆发”的结构,让听众陷入“出神”的状态,刘鹏近乎念白的演唱和短促的歌词,构成一种冷酷的催眠感。直到曲末,当吉他突然撕裂音墙,释放出锯齿般的啸叫,被压抑已久的失控感终于喷薄而出——“控制”的主题在此刻被解构,机械秩序终究输给了人性躁动。

这是法兹的标志性美学:用冰冷的重复制造热量,用理性的结构触发疯狂。

2025法兹乐队草莓音乐节演出现场(图源:法兹乐队微博)

他们的“催眠式重复”像海浪拍岸般,每一次重复中都藏着细微的变形,最终将听众推向意识涣散的临界点。这种手法继承了Krautrock(德国前卫摇滚,也称“泡菜摇滚”)的“摩托节拍”,又融入了后朋克的紧张感,甚至带有一丝东亚仪式音乐中的轮回意味——仿佛一场用电路与噪音完成的现代招魂。

如今成立15年的法兹乐队,已经成为中国独立摇滚的先锋。作为少数真正形成体系化美学的中国独立摇滚乐队,法兹是如何将冷峻的工业感与东方美学融合,形成属于自己的风格的?

2025法兹乐队欧洲演出现场(图源:法兹乐队微博)

法兹的音乐基因

在标签化严重的摇滚领域,法兹的定位是一支后朋克乐队。

法兹的音乐深深植根于后朋克的土壤,将泡菜摇滚的摩托节拍与后朋克的冷峻、噪音摇滚的破坏性、东方美学的留白相结合,形成了独特的“催眠摇滚”风格。

区别于传统朋克的狂躁,后朋克更强调节奏的切割感、贝斯的驱动性以及吉他音色的冷冽质感。法兹的《控制》《隼》等作品与此一脉相承。Joy Division中,Ian Curtis的阴沉人声与Peter Hook的高音贝斯线条可以在法兹的音乐中找到回响(如《你想看到这个世界什么样》中的贝斯走向)。The Fall的重复美学里,Mark E. Smith用极简的语言制造催眠效果,也可以在刘鹏念白式的唱腔和歌词的循环递进中瞥见身影。

后朋克的一个重要分支是工业朋克,代表乐队有Wire和早期Cabaret Voltaire,他们用合成器、磁带噪音和机械节奏制造冰冷的听觉体验。法兹的《童心之源》《折叠故事》延续了这一脉络:鼓机的机械感、在细节上加入错拍或骤停制造紧张感、合成器冰冷的脉冲音效让音乐更具工业氛围。

同时,法兹乐队深受“泡菜摇滚”的影响。

泡菜摇滚诞生于上世纪60年代末的德国,其中最具代表性的音乐元素,当属NEU! 乐队的鼓手Klaus Dinger开创的Motorik,即摩托节拍。这种节拍听起来像是摩托车在公路上匀速行进,灵感来自他小时候在巴基斯坦生活时听到的音乐。本质上,摩托节奏是对英美摇滚炫技式击鼓的反抗,Dinger说,“Motorik非常像人类的心跳声,它关乎生活,关乎你如何保持前进,保持运动。”

法兹则将泡菜摇滚带入了21世纪的中国,并为其赋予了新的文化语境。

NEU!的《Hallogallo》用单一鼓点加上吉他循环,制造公路音乐般的无尽行进感,法兹的《童心之源》同样基于几个音符的循环,加入了后朋克的阴郁气质,让机械感更显压抑。Kraftwerk的《Autobahn》,用电子音效模拟工业社会的秩序,法兹的《控制》同样探讨人与机械的对抗,但用噪音摇滚的破坏性解构了Kraftwerk的冰冷精确。

在中国独立音乐场景中,法兹与PK14、孤独的利里、疯医等同属“后朋克复兴”的代表。而在全球独立音乐场景中,法兹与美国的Wooden Shjips、韩国的Hyukoh等乐队共同延续了泡菜摇滚的精神。

法兹风格的特殊性在于——他们用泡菜摇滚的骨架,填充了后朋克的冷血、噪音摇滚的暴力以及东方美学的留白,创造出一种冷酷而诗意、机械而人性的“心迷之音”。

2025欧洲巡演,法兹在后朋克老家曼彻斯特

(图源:法兹乐队微博)

法兹的东方美学

法兹的音乐虽然深受西方后朋克、Krautrock和噪音摇滚的影响,但其内核却渗透着一种独特的东方美学——不是符号化的民乐拼贴,而是通过极简结构、留白处理、循环往复的节奏以及禅意与暴力的矛盾统一,呈现出一种具有东方哲学意味的声音景观。

刘鹏的歌词既有后朋克的批判性(“锤碎你的幻想”),又带有朦胧的诗意(“时间是否还能等着我”),东方诗意与暴力美学形成了一个抽象的审美组合。

在音色上,法兹并未直接使用东方传统乐器,但通过电吉他和合成器模拟东方韵味。法兹的吉他有时模拟古筝的泛音或箫的幽远(如《无声》),让后朋克的冷硬多了一层东方语境下的孤独感。法兹的鼓有时是的“太鼓式”节奏,比如《隼》中的军鼓敲击,带有日本太鼓的仪式感,而非纯粹的朋克鼓点。另外,刘鹏的念白式演唱有时接近佛教诵经的单调重复(如《折叠故事》),人声“诵经式”吟咏让人不禁联想到东方佛学。

在现场氛围方面,法兹的演出不像传统朋克乐队那样强调互动,更像是一场大型声音冥想,重复的节奏让现场观众逐渐进入类似禅修或出神的状态。现场VJ常使用抽象的光影变化,营造出类似日本“物哀”美学的效果。

法兹的东方美学不是标签,而是基因。

法兹从未刻意强调“东方性”,但他们的音乐自然流露出一种与西方摇滚不同的气质,这种美学让他们既区别于纯粹的后朋克,也不同于传统意义上的“国摇”。正如日本音乐家坂本龙一所说,“沉默也是音乐的一部分”——法兹的东方美学,正是关于如何在最少的音符中,传递最深的情绪。

法兹乐队2025欧洲巡演现场(图源:法兹乐队微博)

现场:法兹风格的极致表达

作为一个有“肌肉感”的乐队,法兹的演出现场不仅是一场音乐表演,他们通过物理声场的压迫、视觉与音乐的极简共生构造工业禅境,形成一场多感官互通的仪式体验——强调身体的直接感知,而非单纯的听觉欣赏。

在声音效果上,法兹的现场混音通常突出低频,尤其是贝斯(如《控制》的前奏)和底鼓的脉冲式敲击,让观众的胸腔能直接感受到节奏的震动——录音室版《隼》的鼓点比较干净,而现场版则通过低频增强,让鼓声更具“肌肉感”,让人仿佛感受到工厂机械的震动。法兹的吉他也并非传统摇滚的solo,而是通过尖锐的噪音墙制造生理上的紧张感——《空间》的现场版比录音室版的高频更具侵略性,甚至引发耳鸣般的生理反应。

另外,法兹还会通过动态的突然切换,营造从极静到极噪的效果,比如在全场近乎沉默时突然爆发全频段噪音,让观众在生理上被惊醒。

在视觉方面,法兹的现场视觉设计并非简单的背景装饰,而是音乐结构的延伸。

法兹现场注重视觉与音乐的共生,通过极简的抽象影像强化催眠效果。黑白对比与几何图案,闪烁的线条、缓慢移动的圆形或网格,它们与鼓点同步,在视觉上强化“机械性”。比如,《控制》的现场投影中,歌词”你必须学会控制“出现时,画面可能是不断收缩的黑色方块,象征着秩序与压迫;而当音乐进入短暂静默时,投影可能变为全黑或极慢的灰度渐变,让观众在空白中更敏锐地感知接下来的声音冲击。

从而,法兹的现场演出创造了一种独特的身体—精神双重体验:在身体层面,通过低频轰炸与高频噪音,让观众进入近乎被控制的生理状态;在精神层面,用极简的抽象影像放大音乐的重复性,诱导观众进入出神状态。

整个现场像一场现代工业社会的仪式,让观众短暂逃离理性,逃离日常生活的种种琐碎无奈。

2025法兹乐队欧洲巡演科隆站,在教堂里演出

(图源:法兹乐队微博)

为什么是法兹?

2010年代,中国独立音乐领域出现了一批受后朋克影响的乐队,法兹、孤独的利里、疯医是其中的代表。

而法兹的特殊性在于:更实验、更国际化。相比PK14的戏剧化、孤独的利里的车库摇滚倾向,法兹融合了泡菜摇滚和工业音乐,甚至电子元素,更具前卫性。

另外,法兹处在“地下”与“主流”的临界点——既有地下音乐的尖锐,也有极简的可听性,使其成为少数能同时吸引独立乐迷和泛摇滚听众的乐队。这种平衡让他们在“后朋克复兴”浪潮中显得尤为突出。

法兹捕获的乐迷,首先是年轻人。法兹的听众多为城市青年,他们的音乐提供了一种不同于主流娱乐的精神出口,成为青年亚文化的表达方式之一。现场演出的集体催眠,既是逃离现实的方式,也是对现实的一种另类回应。再者,法兹的工业感并非对技术的赞美,而是对现代生活异化的抽象表达,类似贾樟柯电影中的城市荒诞感,这与当代年轻人的精神状态遥相呼应。

法兹也捕获了海外听众——在欧洲巡演中获得认可,说明法兹的声音已经超越了地域和语言的限制,成为一种“无国界噪音”和文化交融的先锋。这种交融不是刻意的“东方主义”,而是一种自然和谐的声音气质,以自成一体的审美体系加入到全球独立音乐的对话。

摇滚乐是理性的疯狂——用冰冷的重复抵达热血,用机械的律动抵达人性,看似悖论,实则存在无限的艺术张力。

法兹的风格意义不仅在于音乐本身,更在于他们提供了一种新的东方美学范式——在全球化的音乐语言中保留本土气质,完成一场毫不生硬的融合交汇。法兹乐队的成功证明,中国独立音乐可以既不“土摇”,也不“西化”,而是在两者之间找到独特的表达。

点击订阅⬇️⬇️⬇️

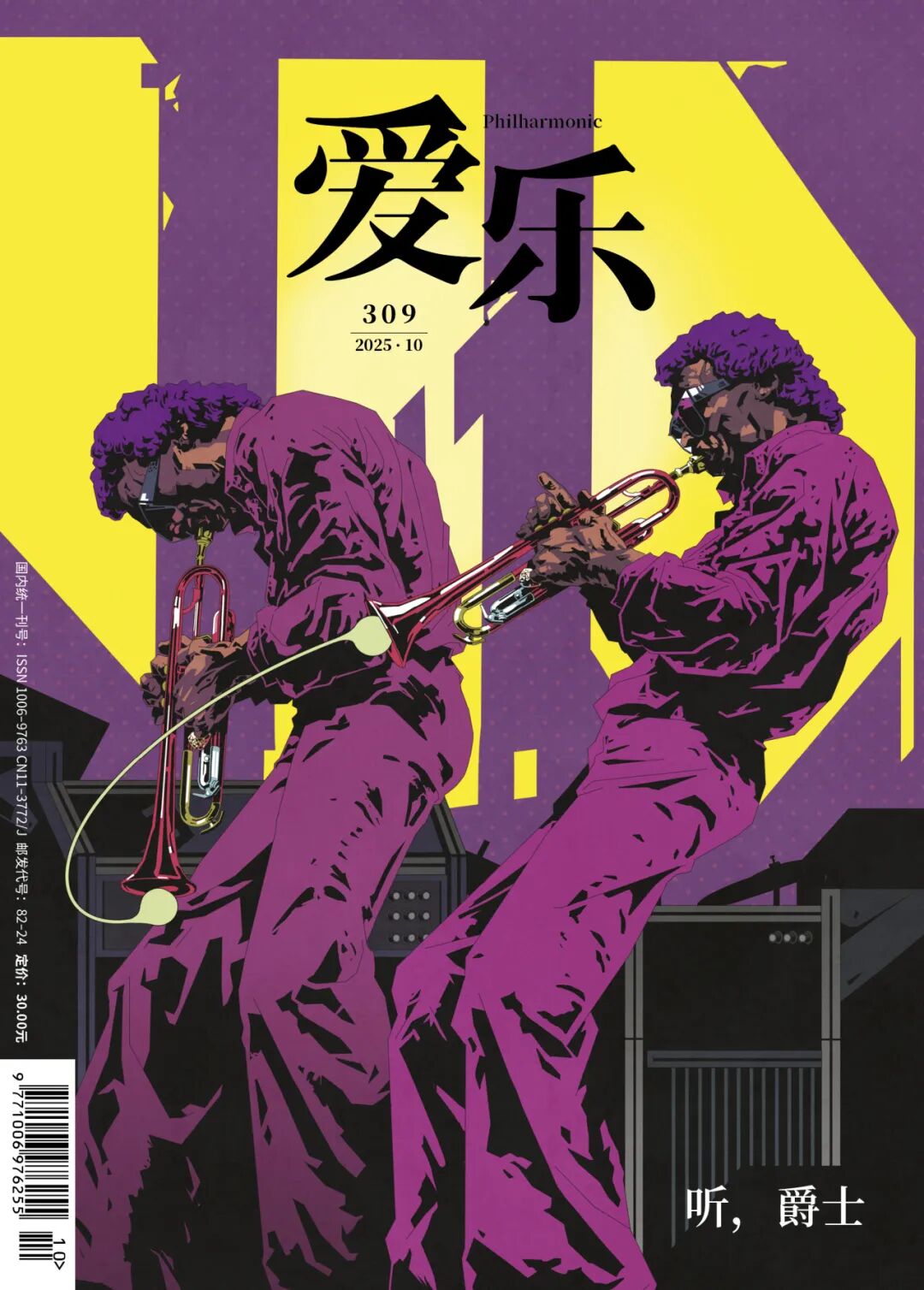

《爱乐》2025年第10期

「听,爵士」

前奏|英国诗歌里的一段爵士乐小史

华彩|双重否定:迈尔斯·戴维斯的爵士乐

变奏|伦敦到摩纳哥,飞绕爵士乐的“近地轨道”

再现|极乐之歌:爱丽丝·柯川的音乐修行

幕间|Peter的音乐菜谱

泛音|冰冽的晴空与灰褐色的光

专栏|袁乐—布鲁斯的罪人

专栏|静默—解码神圣时间的迷宫

安可|从《诸神的黄昏》走向破晓

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6154人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里