周末赠书|污名陷阱:当努力不再保证成功,我们该怎么办?

作者:中读编辑部

10-18·阅读时长6分钟

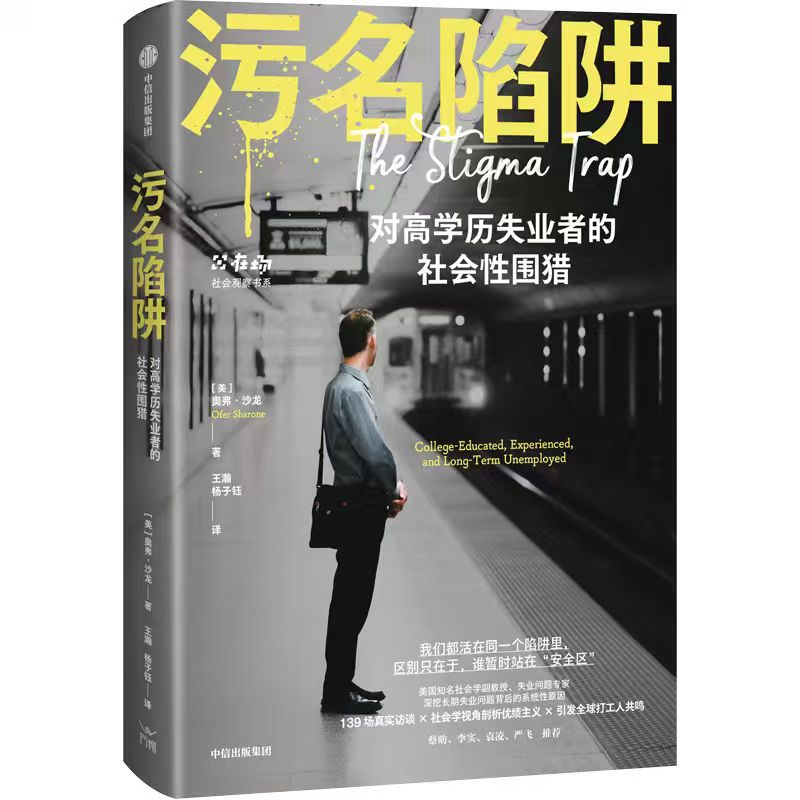

我们共读的是《污名陷阱》。当失业的潮水悄无声息地漫过中年的堤岸,许多人惊觉:比毫无意义的工作更可怕的是,人到中年却已无工可打。招聘偏见、社交压力、社会歧视、自我否定层层滋生,逐渐编织成一张看不见的“污名陷阱”。这陷阱摧毁的不仅是工作机会,更是求职者的身份认同与生存尊严,完成了一场对高学历失业者的社会性围猎。而这场围猎,又进一步巩固了优绩主义神话的“正确性”。

污名化是一种强大且无处不在的力量。美国社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)是研究污名的先驱,他将污名简要地定义为:将某人划分为“异类”、“低劣者”和“有污点者”的结果,并揭示了这种分类是如何影响人们日常互动的。被污名化的经历,本质上是对个人价值的“攻击”,其对个人的影响往往具有累积性。污名之所以具有摧毁其目标群体生活的潜在力量,根源既在于它的普遍性,也在于它的内化性。

美国社会学家、知名失业问题专家奥弗·沙龙(Ofer Sharone)在其著作《污名陷阱》中,历时12年,深度追踪访谈了139位这样的高学历失业者。他的研究无情地揭开了这场“社会性围猎”的真相:当努力不再保证成功,当过往的优秀履历反而成为一种负担,人们信奉多年的“优绩主义神话”,正在全面崩塌。

一种普遍的焦虑正席卷各个经济阶层——包括中上层阶级。人们恐惧自己或下一代会从成功的阶梯上跌落。这种对“失去”的恐惧,比从未获得成功的焦虑更为刺痛。优绩主义为“成功者”勾勒出标准画像,一旦我们无法达到,便容易被巨大的羞耻感吞噬。我们每个人的身后,仿佛都有一条无形的鞭子。在经济高速增长的年代,它曾是鞭策我们不断向上的强大动力;而在经济放缓的今天,却成了困住我们的沉重枷锁。

剧照|日剧《东京奏鸣曲》中,主人公中年失业,寻找新工作却屡次碰壁

作者在书中一针见血地指出:优绩制度神话的核心,是对个人控制力的虚构。这种“虚构”巧妙地掩盖了几个残酷的系统性真相:

l 赤裸的职场年龄歧视:

比起年长的候选人,雇主往往更倾向于录取年轻的候选人,尽管年长员工通常更稳定、经验更丰富。一种典型的偏见是:“年长求职者的薪资期望较高,但他们可能已失去了年轻时的那股冲劲与热情,步入职业生涯的黄昏,这不禁让人怀疑,他们究竟还能为公司效力多久?我们投入时间和精力培养他们,他们却可能突然宣布退休。”

l “经验”成为负资产:

中年求职者一旦失业,很容易在简历筛选环节就已被默认为“不合适”。丰富的经验反而成了负担,雇主会怀疑你“做不久”、“会觉得无聊”、“不愿被年轻领导管理”。更讽刺的是,即使求职者明确表示愿意降薪降职,也难获信任——雇主根本不相信他们的“诚意”。

l 行业变革与经济周期性波动的牺牲品:

业务外包、零工经济、人工智能替代……个体的力量根本无法与宏观趋势抗衡。一位招聘者坦言:“在经济形势好的时候,失业一年以上更令人怀疑——‘为什么别人都找到了工作,就你没有?’”作者调研期间,美国媒体经常提及,美国总体的失业率已经回到了大衰退之前相对较低的水平,这也是为什么很多招聘方认为美国的就业形势“相当不错”,高学历长期失业者的困境恰恰被隐藏在这一宏观趋势下,随着越来越多求职者被迫灵活就业,他们越来越难获得全职的工作机会。

l 对高学历长期失业者的社会污名:

“你这么优秀,怎么会失业?”“失业这么久,一定是你有问题吧?”“你原来是管理岗,怎么会投基础岗?”“你究竟有没有认真在找工作?”这些看似关心实则尖锐的质疑,每天都在发生。研究表明,相比于普通学历的失业者,高学历人群在失去工作后反而更容易进入长期失业状态,且他们遭受的偏见和指责也更多。

从被怀疑到自我怀疑:羞耻感难以摆脱

你如何看待自己,很大程度上取决于你想象中的“别人”如何看你——这正是社会学家所说的“镜像自我”。当你长期用外部身份、职位和收入来锚定自身价值时,长期失业带来的就不仅是经济危机,更是一场深刻的自我认同危机。这种巨大的落差感,会催生出强烈的焦虑和羞耻,像一堵无形的墙,阻碍失业者向外求助。即便是亲密的朋友和家人,也往往无法真正理解这种痛苦。

当绝望的求职者向外求助“求职自助系统”——比如求职社群、政府职业中心、再就业培训、励志畅销书,他们常常会失望地发现,这些指导往往停留在表面:教你如何优化简历、如何建立人脉,并一再强调“保持积极心态!”。这仿佛在暗示,你的失败,归根结底是你的“求职技巧”和“心态”出了问题。

本书所揭示的困境,其可怕之处在于,这些失业者曾经的辉煌成就,让周围的人难以接受他们也会遭遇“失败”的事实。如果连他们的职业生涯都可以如此轻易地崩溃,那么,还有谁会是安全的?

为了避免这个令人不安的结论,我们下意识地寻找他们个人的“问题”——一定是他们做错了什么,而我们则有可能避免重蹈覆辙。当我们巧妙地把系统问题归咎于个人的失败,“污名”就完成了它的逻辑闭环。

突围之路:用社会学视角,为自己构建一面“盾牌”

奥弗·沙龙的研究,其价值不仅在于戳破神话,更在于为每一个落入“污名陷阱”的人指明了突围的方向。他发现,除了常规的求职技能辅导,求职者更需要一种社会学层面的支持。这种支持,能从根本上缓解失业者的心理危机,并提升他们的求职强度。关键在于,帮助求职者将视角从“向内”转为“向外”。如果你或亲爱的家人、朋友正在经历职业崩塌的危机或心理危机的痛苦,不妨试试。

首先,意识到正在遭受这种痛苦的并非只有你一人。 奥弗·沙龙与一个由63位职业导师组成的团队合作,通过非营利组织“ICT”(职业转型研究所)为长期失业者提供免费支持。ICT的核心是创建一个安全的“团体场域”,所有成员都是有着相似经历的长期失业者。在这里,分享真实的挫败和情感压力不再是耻辱。听到同样在泥沼中挣扎的同伴分享心声,这种影响深远。我不再感到孤单。当你身处互助团体,你会意识到……自己没有任何问题。这种基于真实共鸣的联结,远比一句空洞的“你能行”更有力量。

其次,牢记:失业绝非你个人的失败,其背后有更复杂的系统性原因。沙龙用一个生动的比喻解释道:“当我们将镜头放大时,我们只能看到个体的自己,并倾向于关注自身感知到的不足和缺陷。但如果我们能够稍微将镜头拉远,也就是说,通过在一个群体中分享,我们会看到其他人也面临同样的挑战。进一步拉远镜头,运用社会学的视角,我们能够获得批判意识,认识到其他人之所以面临相似的挑战,是因为像污名化这样的系统性力量在作祟。这种批判意识就像盾牌,保护我们免受污名内化的影响。”允许自己有负面情绪,正视焦虑和羞耻,但不要被其束缚。羞耻感只会将你困在原地。一旦摆脱羞耻感,尽管这个充满偏见的系统依旧存在,但你至少能在其中更加行动自如,更有效地争取机会。

最后,尝试与有同样经历的人建立新的、平等的人脉网络。失业者在向朋友求助时,常感觉自己像“乞丐”或“二手车销售员”,姿态尴尬,要么什么也没有,要么粉饰太平,假装自己推销的车完美无缺。而在ICT这样的团体中,每个人的关系是平等的。分享招聘信息、互相推荐机会变得顺理成章。成功帮助别人介绍工作,更能让人重新感受到被需要的感觉和久违的价值感,修复破碎的自尊。

【写留言赢实体书】

在美国劳动力市场中,那些受过良好教育、拥有丰富工作经验的求职者,为何也会深陷长期失业的泥沼?《污名陷阱》聚焦这群看起来最不该失败的求职者,揭示了“失败者”污名如何在结构性不平等中形成,又如何悄然渗入个体的自我认知,并最终内化为个人的羞耻感。本书不仅是一部关于制度性失业的社会学力作,更是一份对劳动尊严与就业正义的深切呼吁。——严飞 清华大学社会学系副教授

【活动说明】欢迎在评论下方留言,并务必在app内填写收货地址——【填写路径】三联中读app底栏“我的”-右上角“设置”-“收货地址”-填写后点击“保存”(两周内未填写地址即视为放弃奖品)。

【开奖说明】我们将在所有留言里通过随机数工具抽取3名锦鲤,随机赠送一部实体书,留言区内收到“中读课代表”官方回复即视为中奖,赠书将于地址集齐后陆续寄出,也欢迎中奖的朋友们收到赠书后到评论区晒书留言哦~我们将在每周末开启留言赠书活动,祝你拥有这份幸运!

文章作者

中读编辑部

发表文章518篇 获得0个推荐 粉丝3304人

一个编辑部和TA关注的世界

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里