“监控”大学生的父母,开始用家长群帮孩子相亲

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长20分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|静思

我认识的一位大姐,儿子秋季刚从老家去了上海读大学。这位大姐之前和我聊天时一直念叨着自己即将“刑满释放”,就要脱离长达18年的养娃樊笼了。“我还有两年就可以办内退了,班也上完了、娃也送走了,到时候我的精彩人生才真正开始了。” 麻将、旅行、拍抖音准备就位,大姐已经把自己未来美好生活的蓝图铺在了眼前。

直到前两天,我和她聊天问起近况,才知道大姐最近正忙着在儿子的大学家长群里和另一位家长因为俩孩子同一宿舍不睦的事情battle。儿子跟舍友合不来,大姐第一时间“跨省支援”,亲自下场当和事佬;儿子说不会沟通,大姐火速和舍友妈妈连线开会;儿子想换宿舍,学校不同意,大姐继续下场二次谈判。

大姐无奈总结:儿子上大学,本以为是她的解放日,结果现实告诉她,她只是把实体监护升级成了“云养娃”。校园卡怎么办理、床铺尺寸怎么量、该买什么电脑、怎么选课、哪天考试、啥时放假……她都得在线上操心。儿子人在上海念大学,妈妈在老家当在线书童。

现代大学生一个奇怪现象:人还没入学,自己的爹妈先通过家长群熟络起来,学校以及周边情况了解了大半。没人知道家长群是什么时候从中小学延续到大学中去。但愿意入群的家长估计都抱着类似的心态:总比不加好,万一学院发布什么重要通知、孩子有点啥事情,人先赶不到至少能先了解情况。越来越多家长继续“绑定”孩子,参与到大学学习生活的决策之中。

我表弟两年期读大学,那时候大学生家长群就有了苗头,小姨在表弟入学前就加入到群里,家长们在孩子入学前就会开始积极联络、讨论:有家长详细打听宿舍的床铺形式,是上床下桌还是上下铺,希望孩子能住得舒服;有人担心南区热水供应有限,害怕孩子每晚排队洗澡;还有人关心食堂的饭菜是否清淡,怕孩子吃不惯;家长还会交流辅导员和班主任是否严格,希望提前了解大学管理方式。一些特别热心的家长甚至自发组成所谓的协调小组,准备共同向学校建议宿舍分配,希望孩子们能住在学习氛围更浓厚的楼栋。

第一阶段入学后完成后,群里父母的关注点就从日常生活转为竞争与焦虑。比如,有家长打听到他读的专业大学四年课业压力大,必须提前规划未来;有人询问能否推荐学业辅导资源或就业建议;还有人提到参加竞赛的重要性,觉得这些经历会影响将来继续深造的机会。不知道那个群里的家长是不是刚好都是“社牛”,表弟觉得家长们之间比他和同窗之间更熟。

我曾问大姐和小姨,这种并非官方建立的家长群,为什么一定要加入?她们的回答代表了当下大多数家长的想法:如今信息虽然泛滥,但有效信息非常有限。关于大学的一切,从课程设置到生活设施,从宿舍环境到院校规章,相关内容可能分散在学校官网、公众号等不同渠道,其中许多甚至由学生社团运营,家长难以判断信息是否可靠。当诸如“电脑配置哪家好”、“食堂伙食怎么样”这些琐碎又没有官方渠道可查询的信息摆在面前时,家长群就成了他们获取信息的主要渠道。

还有,学校里有些意外状况,从官方那里无法获得解释说明时、自己孩子也一问三不知时,家长可以通过群聊这个小天地找到蛛丝马迹。比如,上学期,表弟学校就发生过一次小范围的食物中毒事件,虽然不算严重,但异地的家长还不知情时,家长群里就已经传开了,可以第一时间了解到情况、表弟有没有危险、后续处理等。

所以,对于家长群,很多家长抱着“宁可多加、也不放过”的态度。

等孩子大学毕业后,这些大学家长群还有可能“二次进化”,摇身一变成为家长相亲群。过去大家跑人民公园相亲角,现在都数字化升级了,直接在手机上操盘孩子的人生大事。

我总结过,这样的家长相亲群大致分两种:

一种是大学家长群自然延伸升级版。孩子四年下来同学之间是否熟络不好说,家长们却已经互相摸了个底,从家庭情况到孩子的习惯全都门儿清。孩子毕业了,家长群里随手一提,谁家孩子单身、谁家孩子靠谱,马上就能牵线搭桥。

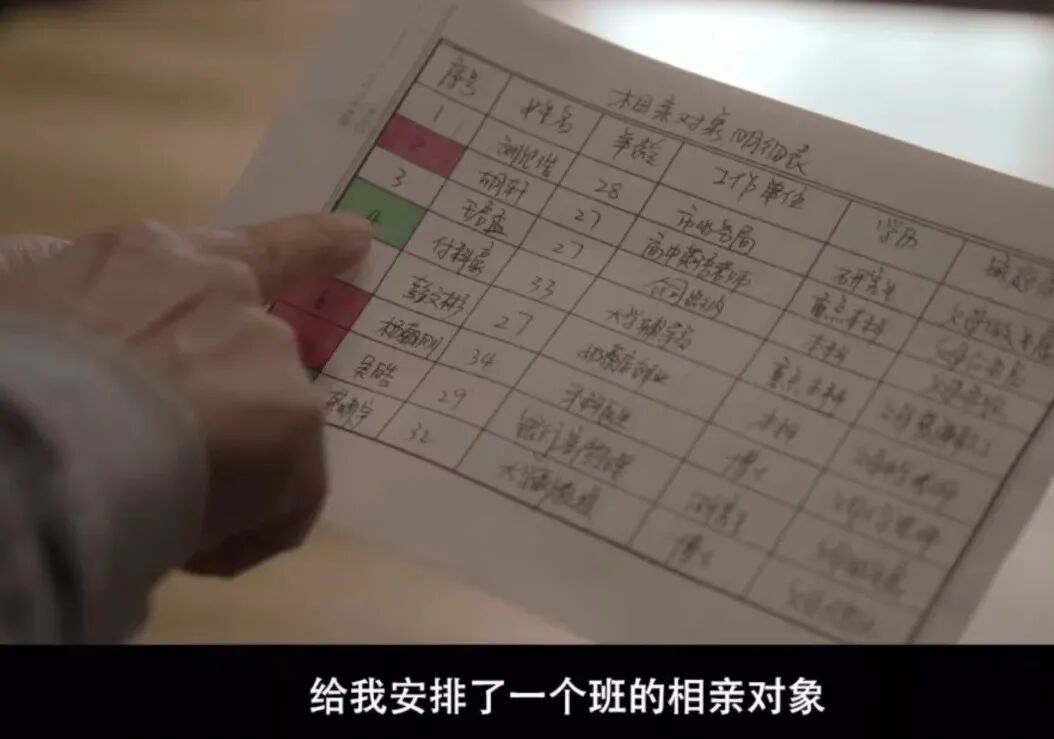

另一类走的是门当户对路线。想加入这种群要满足一些硬性指标才能入群。比如,最有代表性的是在美国华人圈的 “哈耶普斯麻Top5相亲群”(以下简称T5)。

T5(哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、麻省理工5所高校)相亲群的雏形是MIT相亲群,后来发展成T5,之后队伍又壮大到T20(排名前20)名校相亲群。加入相亲群有很高的要求:本科必须是八所常春藤大学毕业、加上最著名的几所理工校高校、以及医学院。如果是次一等理工高校的计算机专业(要求排名前20的高校),也能入群,但需要两个推荐人。剩下的学校禁止入内,有推荐人也不行。在T5这类相亲群里,会有专门的义工去收集父母打包好的孩子的照片、履历、数据等信息,进行匹配;也有父母直接在群里公开代娃相亲、择偶的。

一生要强的中国家长好辛苦,推娃进入名校后、接着再鸡娃的婚姻大事,真正的“终身奋斗者”。

网上有不少人赞成这种靠匹敌的硬件条件“强强联姻”来保住、升级自己的阶层、孩子的未来的做法。家长的顾虑是虽然都是能考入名校的聪明孩子,但架不住年轻单纯,容易为爱冲昏了头。作为历经千辛万苦把孩子送进名校的家长们,必须在孩子的另一件人生大事上也把好关,谨防自家的娃不慎搞来一场1+1<2的婚姻。

但更多人对这种父母越俎代庖的家长群保持批判。孩子已经成年,生活、学业、人际关系都开始自己承担,父母却依旧通过各种渠道进行全面“监管”,还冠以关爱的名义。可关爱不等同于介入。父母的善意,一旦越过边界,就会从支持变成控制,从陪伴变成压力。家长群,只是这种控制的最直观呈现。没有群,父母依旧可能用各式各样的方式介入孩子的大学生活、甚至工作和婚后生活,让本该独立的成年子女滋生出无所遁形的压迫感。

之前,何广智在脱口秀中说过一段他妈妈通过微信运动“监视”他在上海生活的脱口秀:妈妈看到他的微信步数超过一万步,就会问他当天去干嘛了、和谁、干了啥?

本以为是个“地狱笑话”,但其实是生活中的常见。微信步数,正成为父母管控异地成年子女的高科技方法。

我朋友说她爸妈每天都盯着她微信步数,想偷懒都不敢明目张胆。有一天,她实在不想动,窝在沙发上刷剧,一天下来步数不到五十。结果晚上刚准备睡觉,手机响起一通急促的视频电话。妈妈的第一句话就是:是不是病了?怎么才走这么点路?她当时整个人都懵了,只能尴尬地解释自己只是咸鱼了一天。然后妈妈松了一口气就接着开始指责她,说年轻人不能老躺着,要多运动,多晒太阳。

后来朋友单位裁员,她怕父母担心就没说,想着找到新工作再说。结果只瞒了三天就露馅儿了,爸妈看到她最近的微信步数都是零零散散不满百步,一通视频打过来就开始例行“盘问”。

朋友实在受不了自己像被装了监控脚环的感觉,最后把微信运动功能关了,为此还和爹妈大吵了一架。父母嫌她不懂天下可怜的父母心;她嫌自己25岁了还要过着被“视监”的生活。即使是父母的“关心”,子女也希望能留一点距离。

除了微信步数,还有手机定位这个“科技狠活”也容易让父母的“关心”变质。

有位网友吐槽:自己今年20岁,自从离家异地去读大学以后,他的手机就被父母强迫成共享定位管模式。刚踏进大学校园那会儿,有天晚上八点多他和同学在外面聚餐。回到宿舍看到妈妈的一堆视频未接。他以为家里出啥事了,赶紧打过去才知道原来事手机系统更新后手机定位断开了,妈妈定位不到他以为出啥事了,所以一直夺命连环call。

还有大二那年,他去法国做暑期交换。妈妈当时在外地旅游,给他发了几张生活照,他看完觉得没啥急事,就没马上回复,去上课了。结果过了一会儿,他又接到了妈妈视频,问他是不是出啥事情了不回消息……最夸张的是最近的一次,他在美国留学,凌晨五点电话疯狂震动,吓得他以为宿舍遭遇入侵。

醒来一看,还是妈妈。他妈妈语气紧张,说看到了他所在的城市前一天有美国游行的新闻,越想越慌,担心得半夜都睡不着,所以赶紧问问儿子情况。

睡觉不敢调静音、动辄担心定位断开、看到没有及时回复家长的信息就心惊肉跳……家长如此厚重的“关爱”,孩子恐怕要得手机PTSD吧。

孩子长大离家,父母的心就像一间突然空下来的房子。明明盼着孩子能展翅高飞,却同时也在心里涌起失落与慌张。因为多年爱的惯性,父母放心不下因而做出了一些让孩子感受到难以背负的深情厚爱,反而使得亲子关系变差,这种复杂的感受和尴尬的阻隔,其实很普遍。

去年发表的一项来自德国、追踪持续超过二十年的大型研究Parental well-being when children move out: A panel study为我们揭示了孩子离家与父母幸福感的关系。

研究团队分析了1995年至2016年间三千多组父母与子女的数据,用0至10分的“生活满意度”指标来衡量父母福祉的变化。他们将孩子离家分成两个不同阶段:1.首次离家:例如去上大学或搬出去租房;2.完全离巢:家里最后一个孩子也离开后,或者唯一的孩子正式搬出原生家庭(在外地/国外定居),父母正式成为“空巢”。研究结果耐人寻味。

父母在孩子第一次离家时,幸福感会明显掉一截,大约下降0.15分。很多父母的情绪起伏最剧烈就在头两年,因为原本围绕孩子的日常突然失去焦点。尤其是母亲,如果母亲一直承担更多育儿责任,下降更明显。不过,等最后一个孩子也离家/唯一的孩子彻底离家后,进入真正的空巢期后,情况开始改变。研究发现,这个阶段父母的幸福感没有明显下降,甚至长远来看有小幅提升。孩子不在家了,反倒让部分父母重新拥有时间和空间,生活变得更轻松,夫妻相处也可能更甜蜜些。

对于刚刚迎来空巢的父母来说,那些突然冒出来的焦虑、频繁越界的关注、忍不住的反复确认,其实都是很正常的。孩子离开家,是人生的一次巨变,不仅是孩子在成长,也是父母在学习放手。可终有一天,父母和子女都要接受一个事实:彼此是独立的个体,要各自奔向更辽阔的世界。因此,研究者给出了四点温柔的建议,帮助父母走过这个新阶段:

孩子离家,并不代表亲情淡去。只是你们的关系从每日的叮嘱,转变为静静的支持。你的存在依然是他们最坚实的后盾,只是站在了更远、更宽的地方。

那些曾为孩子按下暂停键的热爱与梦想,都值得被重新拾起。一门喜欢的课、一段想走的旅程、一本一直没读完的书,都能让生活再次闪光。父母不是附属品,他们同样值得拥有属于自己的舞台。

如果身边有伴侣,这是两个人重新牵手、重新学习陪伴的时刻。如果独居,也无需孤单,和朋友、社区保持联系,从中汲取关系的养分。

与孩子约定舒适的沟通节奏,也许是一周一次视频、隔几天一声问候。不必时刻紧贴,也不必刻意疏离。很多时候,反而是父母不逼迫,孩子更愿意靠近。

当孩子翻开自己人生新篇章时,父母也应如此——回归到位,再次成为自己人生里的主角。

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里