一口气逛遍5大顶级博物馆,全球“打卡圣地”为什么是这里?

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

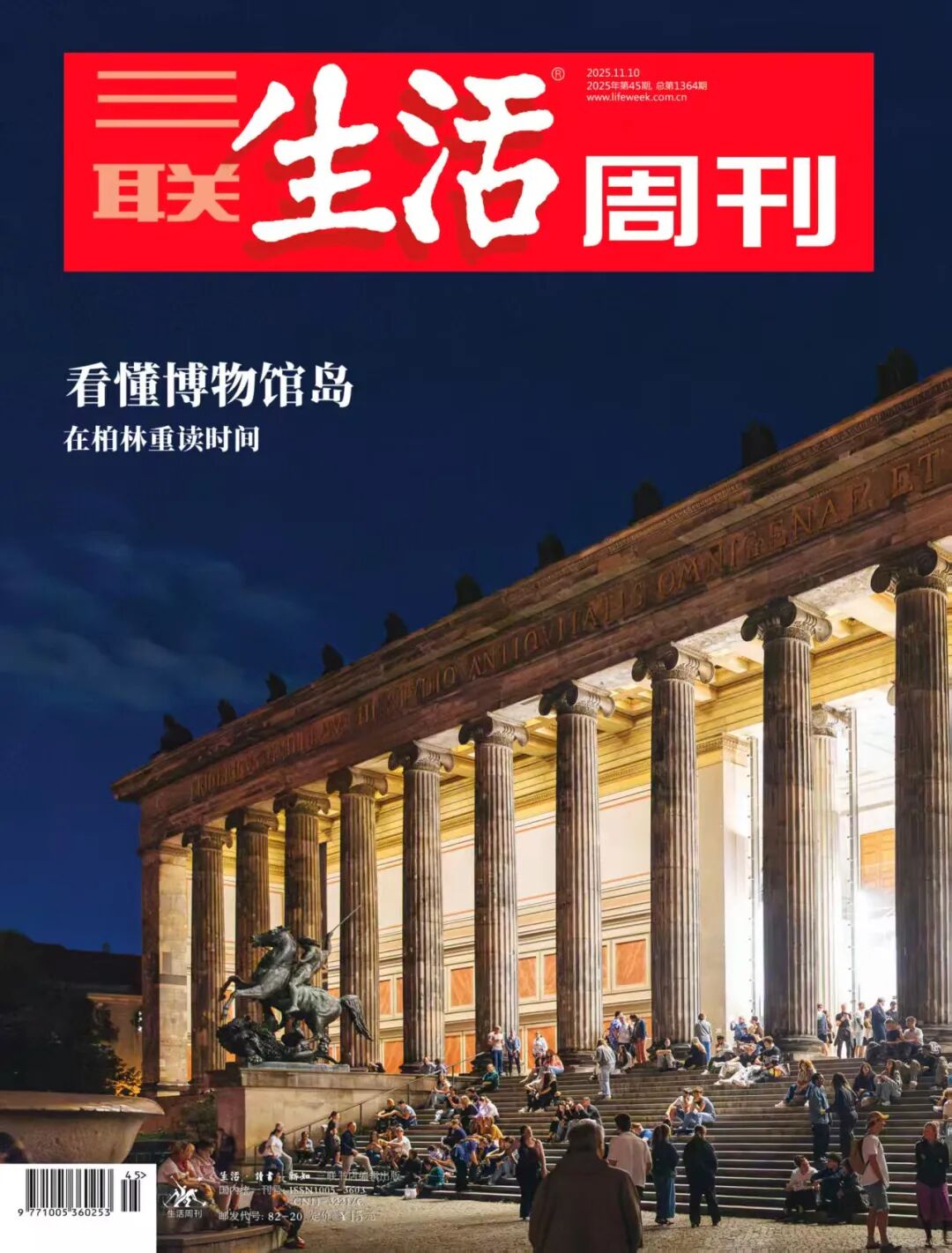

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「看懂博物馆岛」

主笔 | 薛芃 肖楚舟

为什么前往博物馆岛?

为什么前往博物馆岛?

为什么前往博物馆岛?

2018年,我们以大英博物馆为起点,开启了“全球博物馆”的系列封面,此后陆续写了大都会博物馆、卢浮宫和普拉多美术馆。到今年,这趟旅程走到了第五站。

在以上四座博物馆中,除了普拉多是以西班牙艺术为核心收藏的美术馆,另外三座都是全球性综合博物馆。游走在这些博物馆里,你看到的不只是文明高光时刻的艺术作品,更多的是那些散落在古代生活中的物件与历史,它们让你感受到人类创造力的同时,更你在告诉你历史的进程。这样的博物馆,全世界不过几座。

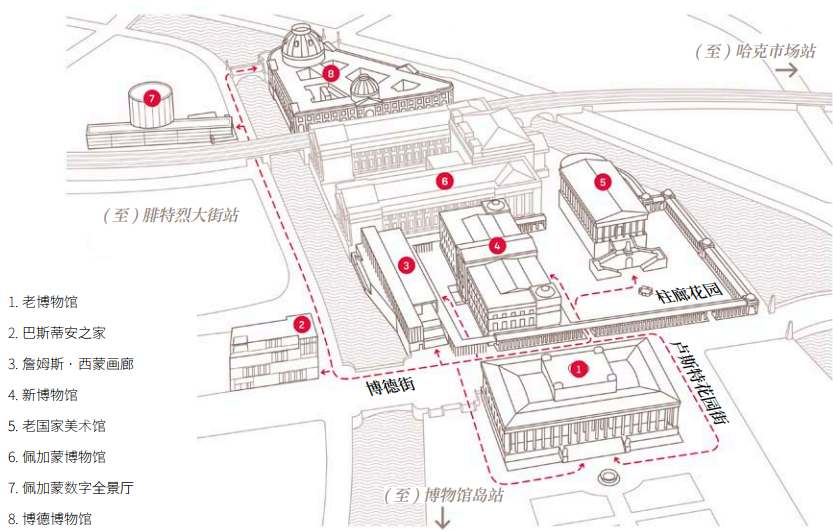

这一次,我们走进柏林博物馆岛,也是一座包罗万象“百科全书式”的博物馆。准确来说,这是一处博物馆群落,由老国家博物馆、新国家博物馆、老国家美术馆、博德博物馆、佩加蒙博物馆5座单体博物馆构成,它们散落在柏林市中心的施普雷河岛的北端。最初吸引我们的也是“岛”的概念,我们想知道,为什么德国没有像英法那样建成一座巨型博物馆,穿梭在岛上参观博物馆,有怎样的特别体验?

博物馆岛在柏林市的中心地带,是柏林的“文化心脏”。它不是想象中城市里的“飞地”,不是一个如孤岛般存在的古代文明主题乐园,也不像卢浮宫那样众星捧月似的傲然在巴黎街区,在这座岛的西端,5座博物馆自然地散落在岛上,与周围的柏林大教堂、旧柏林宫、洪堡大学、菩提树下大街融在一起,成为一个整体。

今年是柏林博物馆岛开始建造的200周年。1830年,岛上的第一座博物馆老博物馆正式开放,普鲁士国王的私人收藏开始面相公众,那时的主要收藏品还是古代希腊罗马的雕塑,也是如今老博物馆的主要展品。此后,新博物馆、新国家美术馆、博德博物馆和佩加蒙博物馆陆续开放,德国有如法国和英国一样的野心,希望建造一处大而全的博物馆,装进整个世界艺术的历史,而且每一个馆背后有不同学科研究的支撑。借用一位采访对象说的:逛博物馆岛的核心要义,是理解这几座博物馆之间是如何相连的,“没有哪座博物馆在做另一座博物馆的重复工作。”

就这样,我们现在能在新博物馆里看到古埃及“最美的女性”纳芙蒂蒂和大量埃及与欧洲史前文物,是当时考古学兴起的反映;在新国家美术馆看到整个19世纪德国艺术的面貌,浓缩着德国在绘画与雕塑上的转变,可以在这里看到德国的民族文化是如何形成的;博德则像一座桥,收藏着从拜占庭艺术和从文艺复兴到18世纪的欧洲雕塑,补足了之前的空白。如果说这些文物多多少少也可以在大英博物馆或卢浮宫看到,那么随着佩加蒙的开放,柏林博物馆岛形成了自己的风格。

现在的佩加蒙博物馆正在进行一场全面的翻新,到2027年才能再次开放。在这个馆里,佩加蒙祭坛、米利都市场门、伊士塔尔门都是巨型的建筑遗迹,德国的考古学家将它们从考古现场搬进实验室,又一一组装放进博物馆,很难在全球其他博物馆看到这样一个接一个令人震撼的场景。

在全球的博物馆版图里,大英博物馆气势磅礴,是“百科全书式”博物馆的典范;卢浮宫拥有全球最耀眼的绘画,如果说有一个地方浓缩着全人类的艺术创造力,那应该是这里;至于大都会,是一个充满“成功学”意味的资本与文物扩张的故事;圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆从女皇叶卡捷琳娜二世的私人收藏发展出来,而后伴随着收购、殖民与劫掠,发展壮大。它们都是特定时代的产物,不可能再复制。柏林博物馆岛的建立,与其他几座全球性博物馆类似,也要建立一部可以观看的“普世性艺术史”。但柏林的不同在于,它从一开始就希望建立一套向公众传播知识的教育理念,这种理念通过建筑与文物传播,因此在博物馆岛参观,是一种通过空间看时间的特别体验。

纳芙蒂蒂,为什么这么美?

纳芙蒂蒂,为什么这么美?

纳芙蒂蒂,为什么这么美?

从世界各地来到柏林博物馆岛的游客,如果日程紧张,多半会直奔新博物馆二楼的北穹顶厅,前去觐见纳芙蒂蒂胸像。

“绝非凡品。文字描述是无力的,必须亲眼目睹。”

这句话出自世界上第一个见到纳芙蒂蒂胸像的人,德国考古学家路德维希·博尔哈特(Ludwig Borchardt)。1912年12月6日,博尔哈特带领的德国考古队在尼罗河东岸的阿玛纳古城遗址,发现了工匠图特摩斯(Thutmose) 的工作室。在工作室的废墟中,他们找到一尊栩栩如生、色彩依旧鲜明的女性胸像,后来确认她来自古埃及第十八王朝末期的阿玛纳王国,是法老阿肯那顿的爱妻纳芙蒂蒂。巧合的是,那一天正是德国的“圣尼古拉日”(St. Nikolaus Day),一个象征赠予的节日。自此,纳芙蒂蒂胸像也被视为古埃及赠与现代世界的珍贵礼物。

博尔哈特无法预见这尊雕像后来的影响有多么长久与广泛,但他本能地感到自己发现了一件绝美之物。在纳芙蒂蒂的美丽面前,人们依然和博尔哈特一样感到词穷。在博物馆岛的几周里,我几乎每隔几天就要去她的展厅,发现这里很少有人高声说话。只能听见轻声的惊叹。人们仿佛本能地害怕惊扰她的安宁。

如今,这位世界闻名的美人静静摆在新博物馆二层的穹顶厅。这里是博物馆岛上唯一不能拍照的房间,人们虽然不得不收起手机,却愿意在这个房间放慢脚步,长久凝视。我们想知道,为何这位古埃及王后第一次在柏林人面前亮相,就成为“理想之美”的代名词?我们见过许多美人,纳芙蒂蒂为何美得如此与众不同,又如此权威?

我们采访了柏林埃及博物馆与纸莎草收藏博物馆(Ägyptisches Museum und Papyrussammlung)馆长弗里德里克·塞弗里德(Friederike Seyfried)。她纠正了我的一个表述:1920年代在柏林的博物馆亮相之后,纳芙蒂蒂不止成为了魏玛共和国的理想美学样本,而是成为了全球的美学典范。“她符合当时欧洲的、美国的,所有西方文化的审美标准。如今,这种美的印象甚至通过媒体传播而变得更加全球化,传播到了世界各地。很抱歉这么说,但我认为在某种程度上,如今美国、欧洲或其他任何地方的‘美的概念’被奉为理想,成为全世界统一的标准,这种情况有点荒谬。”

站在现代人的角度,我同意塞弗里德的“多元审美”观念。但当一种无可指摘的美就摆在你的面前,你很难抗拒理解她、分析她的本能。

尽管声称纳芙蒂蒂的美无法用语言描述,博尔哈特还是在发现纳芙蒂蒂11年后,亲自写下了一段关于她的描述。他惊叹于她面容的对称性:“从正面看,它呈现出完全的镜像对称,然而观者却能清晰地感受到自己所看到的并非某种建构的理想形象,而是一个风格化但又清晰可辨的人物形象,其外貌极具震撼力。”

现代科学给出了更具体的解释。一个印度整形医学团队曾经对纳芙蒂蒂的面部比例进行精确分析。结果显示,如果用“黄金比例”或者“三庭五眼”这样的美学标准去比照纳芙蒂蒂的面容,她其实既符合“标准美”的大框架,又有微妙的偏离。

和博尔哈特的观察相符,纳芙蒂蒂的骨架极度均匀,她脸部中庭和下庭的长度、两眼宽度、眼睛到耳朵的距离,乃至锁骨到两肩的距离,都是绝对相等的。“偏差”体现在五官细节上。

比如,整形医学中理想的上下唇的比例在1:1 到 1:1.5之间,但纳芙蒂蒂下唇略厚,上下唇比例为1:1.6。她的鼻口宽度比为1:1.56,显得温柔敦厚。嘴部略宽于标准,反而为她增添了一丝优雅的气息。还有一个“标准美”的指标是观察眉毛,穿过眉峰作一条垂线,观察眉毛前后两段的比例。纳芙蒂蒂的眉毛内外侧比例约为1.8:1。与理想比例2:1略有偏差,这意味着她的眉峰位置略微偏内侧,这让她看起来显得睿智和威严,平衡了嘴部的柔和感。

这恰恰是塞弗里德想要告诉我的,“是什么让古埃及雕塑对不同文化的人来说如此有趣?是那些细节。在创造雕像的过程中,古埃及工匠会专注于人物独有的特征,但并不是每一个细节都表现出来。即便如此,你仍然可以看到人物的个性,即便只是很小的一部分。”

工匠给我们留下了一个窥视“纳芙蒂蒂的诞生”的窗口:缺失的左眼。她的右眼是完美无缺的,由石膏和晶石镶嵌而成,瞳仁覆盖着打磨得极薄的水晶片,闪耀着莹润的色泽。左眼眶却空空如也。

在1920年代的文献中,这只眼睛被解读为“缺失的美”或“永恒的一瞥”。人们曾尝试给这只空缺的眼睛找到科学的解释,这些解读总带着些悲情色彩:一位眼科医生曾推测她可能患有眼部感染,一位皮肤科医生则怀疑她患有白塞氏病引起的葡萄膜炎。现代科学研究表明,王后的左眼眶中没有任何物体曾经嵌入其中的痕迹。这导向一个略显乏味的结论:这尊胸像是工坊中的教学用品,空缺的左眼相当于教具,用来向学徒演示眼球塑造的过程。

从纳芙蒂蒂亮相至今已经过去了100多年。博物馆的数据库里存着她的3D扫描数据,纪念品商店里摆着精确到分毫的复制品。对于现代观众来说,不需要来到博物馆,也能欣赏到王后“纤毫毕现”的美貌,了解她全部已知的故事。我们为何要跨越几千公里的距离,在这间穹顶大厅中与她相见?

我站在清晨无人打扰的展厅中思考这个问题。工作人员的脚步声在穹顶下轻轻的回响。天窗透入的稀薄晨光,只能微微照亮女王背后色彩斑驳的墙面。塞弗里德告诉我,他们有意调暗这个房间的灯光,尽管这会让她的肤色看起来偏黄。全部人工光源都汇聚在纳芙蒂蒂的展柜上,使得她仿佛漂浮在半空,随时会走下展台。“我们希望人们沉浸在剧院般的氛围中。”她说。

某个瞬间,我仿佛从柏林微凉的早晨,移身到了热浪滚滚的太阳之城阿玛纳。高台上,王后的眼神在灯光下闪烁不定,嘴角微扬,带着关怀和探询。关于她,你总觉得自己知道的还不够多。

纳夫蒂蒂所在的新博物馆只是博物馆岛上最惊艳的一隅。在过去的200年中,德国持续在这片土地上扩展这一理念:艺术与考古、宗教与理性、民族与人类的关系,都在这里被重新组织。我们在博物馆岛参观,始终能看到两条线索:一条是由文物搭建起的全球史观,另一条则是由建筑串联起的德国历史,从勃兰登堡侯国到普鲁士王国,从德意志帝国到魏玛共和国,再到一战后、二战后、东西分裂后、统一后,每个历史时期柏林都在自我重构,也都能在这座岛上看到历史变迁的痕迹。

也许是出于东方视角的好奇,在采访期间,我们总会向采访对象追问究竟什么是“德国性”?这种民族性如何反映在我们参观博物馆岛的过程中?

在普鲁士基金会主席玛丽昂·阿克曼(Marion Ackermann)的回答中,漫长而细致的佩加蒙博物馆修缮翻新是一种“德国性”,它意味着对完美与精确的执着;古典藏品部副馆长马丁·迈施伯格(Martin Maischberger)则会强调德国基因里的希腊精神,理性、科学、秩序感。当我在岛上逛过很多遍之后,能勾起我回想究竟什么是真正属于德国的时候,会不断想起卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的画,挂在老国家美术馆二楼中央大厅。《海边修士》里充满着一种巨大的宁静感,仿佛整个世界都静止下来;在《橡树林里的修道院》面前,废墟与枯树会让你严肃地思考死亡与生命。弗里德里希将德国艺术推向了哲学性思考,开启了属于德国的浪漫主义。而我总觉得,只有站在这些表达个人意志的绘画面前,才能看见具体的“德国人”。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

看懂博物馆岛 在柏林重读时间(薛芃) -

在柏林博物馆岛,看文物里的“世界秩序”(薛芃)

-

伊斯兰叙事(薛芃)

-

纳芙蒂蒂胸像:当古埃及的“美”照进现代(肖楚舟) -

史前和早期历史博物馆:寻找重读时间的方法(肖楚舟) -

在博德看雕塑(薛芃)

-

“流动”的文物塑造了欧洲历史(薛芃) -

漫步博物馆岛,如何寻找一条最佳路线?(肖楚舟)

| 经济 |

-

市场分析:白酒业十年最差业绩背后(谢九)

-

文史:八阿哥永璇(卜键) -

思想:机器一直在读写(薛巍)

| 专栏 |

-

邢海洋:当家务机器人接受预定 -

袁越:一方水土养一方人

-

张斌:人工智能正在创造棒球的“先见之明”

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里