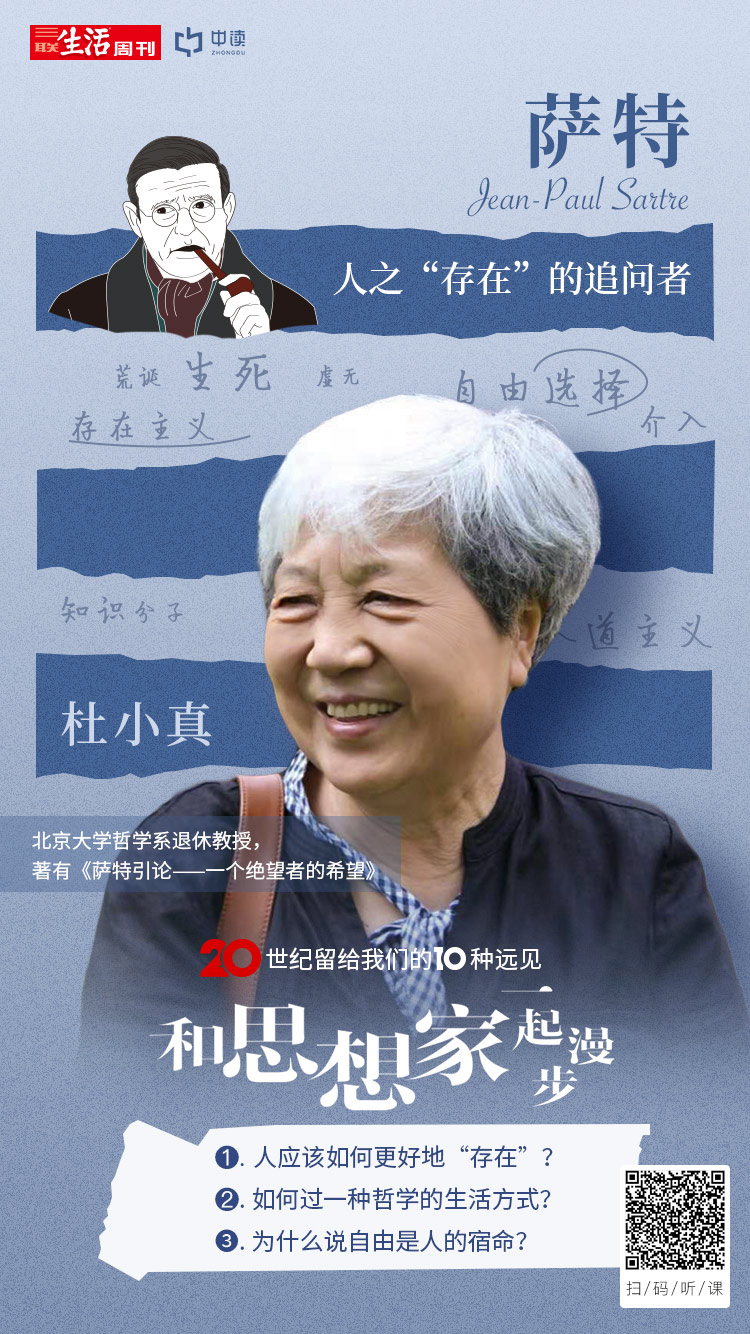

2.3 萨特 | 如何过一种哲学的生活方式?

作者:杜小真

2020-07-12·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是杜小真。上一节中,我们讲到为什么今天我们还要讲萨特,在这一节中,我们将为大家讲讲萨特意识哲学的启示:哲学何用?

批判笛卡尔“我思故我在”

萨特哲学起点最深刻的思考,是对西方近代哲学先驱笛卡尔“我思”的思考与反思。在这里,我要谈的第一个问题,萨特对笛卡尔的评判。我们知道,笛卡尔最著名的名句:我思故我在。有人说,萨特是法国哲学家里笛卡尔色彩非常浓厚的哲学家,这也说明了他对笛卡尔思想的深入思考。

思想家笛卡尔

笛卡尔的名句“我思故我在”,原来是拉丁文著作,但是翻译成了法文以后Je pense donc je suis,翻译成中文是“我思故我在”,很有诗意的一个翻译。但是这里需要谈一下,在过去,特使是在东欧、在中国,这句话实际上被解释为一种纯粹的唯心主义的思想。但实际上,这里可能有一些误差。“我思”是不是就是“我在”的因果关系?这里值得考虑。在法文里有一个虚词:donc,意思也可以说成:那么、怎么样。“我思”和“我在”不一定是一个因果关系,不是说我思考,所以我存在。而是只有在“思考”的时候,我能意识到我的“存在”,所以“思”和“在”应当是同时的,而不是因果关系。

所以,他对笛卡尔的怀疑,实际上是方法论的怀疑,他想说明的就是,只有一样东西是无疑的,那就是我思考、怀疑的时候,是有一个“我”存在,否则就不可能了。这个“我”并不是单独肉体的“我”,而是思维着的“我”。所以这里很多人认为,不应该把笛卡尔的“我思故我在”理解成因果关系的推理,这是一种表达,一种直观的表达,这是一种认识能力。所以康德认为,笛卡尔的“我思”和感觉直观是同一种认识能力。

一种“思”的传统

这里还要提到的是,萨特对于笛卡尔的反思,实际上是继承了一种“思”的传统,但是他不满意笛卡尔没有区分“我”和“思”。“我思”肯定已经有一个人了,但是萨特认为,实际上“我”和“思”是不同的层次,是两个东西:一个是反思的层次——纯意识的层次,在“我思”的境遇中出现,并不是“我”制造了意识,意识的产生是由于意识面对“我”,并且向着“我”,要与“我”相结合。这是两个层次。这是需要注意的,所以萨特就分成了一个反思的层次,和未被反思的层次,进行了这样一种改造。

很多法国哲学家,“我思”是他们的出发点,比如亨利·柏格森(Henri Bergson,1859年10月18日—1941年1月4日,法国哲学家):“我思,我绵延”,我就连续地在。另外一个伟大的哲学家梅洛庞蒂,另一个和萨特同代,后来和他决裂的哲学家,他把“我思”变成了“我能”,也就是对自我的占有和思考,而不是对自我的在场。这和萨特不一样。

其他哲学家也有自己独特的思考,另一个曾经明确说明自己受萨特影响,而且非常崇敬萨特的当代很伟大的哲学家保罗·利科(Paul Ricoeur),他曾经到北大访问过做过演讲,他受了萨特的启发,提出了一种“我思”,他认为,最深刻的一种反思,他说“我”和“自我”是有距离的,欲望和决定是有距离的,运动和意志也是有距离的,所以这个我,是一个大的“我”,总是成为“异者”,所以这个“我思”是在变动之中的,利科的思想明显受到萨特的启发。

主体哲学vs意识哲学

萨特哲学不是主体哲学,而是意识哲学。萨特早期的哲学思想——也就是意识理论,决定了萨特哲学的走向和发展,构成了萨特哲学的核心所在。所以需要从萨特的哲学思想起源,以及对胡塞尔现象学意识论的解读出发来分析他的哲学。很多人认为,萨特把主体张扬到了极致,有强烈主体色彩的哲学。他的终身伴侣波伏娃曾经说过:把萨特的哲学视作“主体的哲学”是一种“伪萨特主义”现象。她认为,萨特的哲学是意识哲学。所以在萨特那里,他接受了胡塞尔的回到事情本身,回到事实本身这样一个思想,他认为必须回到一个根本的起点,对这个起点他进行了自己改造,那就是回到那个“纯粹的意识”。这个意识是干干净净的,什么都没有,而且进行思考的第一步,先要把意识中不是意识的东西清除掉,那才能真正回到一个起点,回到没有“我在其中的纯粹意识”。

波伏娃,萨特的终身伴侣

主体和意识并非同一,也不是拥有,不是因为有了“我”,“我”就有了“意识”。正好相反,而是由于“意识”的活动,才能显现这个我。这种“我”和“意识”分离的思想,也就是要对意识进行存在处理,要解决康德那里没有解决的“我在意识之中的事实问题”的意愿,我如何在意识中显示存在。而这样一种追求,是1969-1970年代当时风靡法国思想届的“主体之死”的第一个信号。但是这个信号,比后来的福柯等人说“主体批判”、“主体之死”早说了几十年。

哲学有什么用?一种生活方式

第三点,萨特的意识哲学告诉我们,哲学到底干什么呢?哲学有什么用?哲学在萨特那里,不是一种纯碎的理论体系,或者是一种理论阐释,萨特的哲学就是他的生活方式。哲学是一种生活方式,是一种生活态度。所以,理解和看待法国当代哲学,也是要从这里出发。

哲学何用?这是一个古老的话题。很多人的思考,主张哲学应该改变生活。我很喜欢一位希腊哲学专家P. Hadot,他谈到《何为古代哲学?》,也就是何为希腊哲学。有一位美国的年轻的历史学家,他读了这本书之后,他见到了书的作者说:“您的书改变了我的生活”。

所以在古希腊,哲学不是一种单纯的体系的构建,而是一种生活的选择,也就是对一种生活方式的选择,一种对世界看法、一种决定要和这个世界、这个世界上的其他人一起生活的选择。它是一种要实践智慧的预习。所以,哲学就是告诉我们有这样一种生活方式,它的改变依靠我们的思维方式。这里就提出一个问题,思想的问题一定要通过思想来解决。所以正如康德所说:“通过一场革命或许很可以实现推翻个人专制以及贪婪心和权势欲的压迫,但却不能实现思想方式的真正改革;而新的偏见也正如旧的偏见一样,会成为驾驭缺少思想的广大群众的圈套”。这是康德《何为启蒙》中的一句话,福柯也有相同题目的文章,都集中在一个观点上,实际上就是思想的启蒙,或者就是思想方式的启蒙。如果不改革思维方式,不改变僵化的思想,其他的都谈不上。

康德

所以,真正的哲学召唤我们“活着”,而这种“活着”不光是肉体的存在。所以在法国现代哲学中,很多人都非常强调生命的价值,高度地重视“生活”,重视生命。确实让人体会到,没有什么东西,哪怕是披着最绚丽、最道德、最高尚的色彩的外衣所追求和真理比个体生命,比活着重要。这就需要我们脱离与现实的无用的欲望、外界的诱惑和他人影响所造成的那些所谓重要、甚至致命的事情,不能被这些东西屈服。其实是很容易说明的东西,人的经历会慢慢告诉我们,许多看起来,或者以前觉得很重要的事情,其实根本不重要,或根本一文不值,因为和活生生的生命相比,一钱不值。所以生命鲜活的保证,就是人必须“存在”。这是一点。

如何鲜活地、生动地活着?

第四点,“活着”很重要,但是不是萨特的哲学就是非理性的哲学?只要身体活着就可以?事实恰恰相反。萨特要求的是一种鲜活地、生动地活着,但是这种“活着”是一种理性的生活,即哲学地生活。所以,理性的生活是什么?就是实践自己的理性,实践自己的信仰。哲学就是教育我们珍视生命,珍视生活。这种生活必定是一种理性的生活。所以这又和启蒙的思想联系起来。这种理性生活,是靠人不断地脱离自己的不成熟状态才能获得。

所以康德说得很有道理,什么叫不成熟?就是不经过别人的引导就没有勇气运用自己的理智。所以萨特说,要不断地冲破各种即定的价值的理性。当代解构主义大师德里达也有同样的说法,他也曾经表示过对萨特的继承和崇拜。他有一个形象的说法:人必须要冲破“木已成舟”的道德理性,没有所谓的至高无上的理性,要大家都去服从。这是他对反对的,这样的一种理性,是一种实践理性,也就是运用自己的理智。所以如何运营自己的理智?也就是运用自己的理性去实践自己的理性?首要一点,就是要关心自我,其实世界上最难的事情就是知道自己,知道自己是什么,知道自己要什么。所以现代法国哲学的意识理论的发展说明了这样一个道理:主体和自我是有距离的,需要用话语来对真正的“我”进行解释,这就需要自己认识自己。认识自己是很不容易的事情。

实际上,我要解释的自我的真理是一个不定的,这是为什么?因为谁都不可能完全掌握真理—— 疯狂的真理,主体的真理,自我的真理,但却完全可能沿着正确的方向追寻真理,接近真理。在追求真理的道路上,萨特告诉我们,大家都是自由的。这是萨特一贯的主张,当然后来的哲学家福柯更加彻底,他说我们应该挣脱形形色色的“控制自我”的禁锢,而转向“关心自我”。也就是说,把自我当作对象来关心、呵护,就是学习、认识自己、解释自己的欲望,学习生活的技艺,把自己的生活当作一种艺术作品来欣赏、来爱护、来雕琢。所以这更是一种道德理想,而不是纯粹的认识计划。要运用自己的理智去实践,在实践中运用“良知面前,人人平等”的自由法则。也就是说,在’意识”面前,人人平等,这是自由的根基。

那么,哲学的智慧就在于平衡心灵、自我、自由和外部的世界、他人,从自己的处境出发行使自由才是真正地行使自由,才能得到心灵的快乐。

所以,我们可以说,这个是萨特哲学所追求的真正目的,也就是萨特对于哲学何用这个问题的回答。

本节内容就到这里,下一节我们要为大家介绍从萨特早期思想看意识哲学的形成。

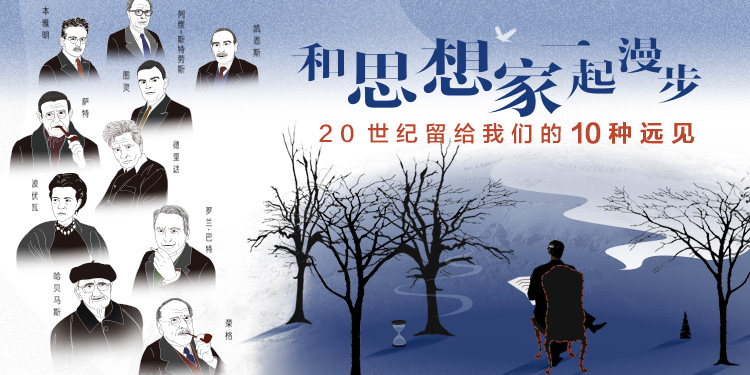

一起跟随思想家

回望20世纪

文章作者

杜小真

发表文章6篇 获得28个推荐 粉丝236人

北京大学哲学系退休教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里