浅谈《陆犯焉识》背后的故事

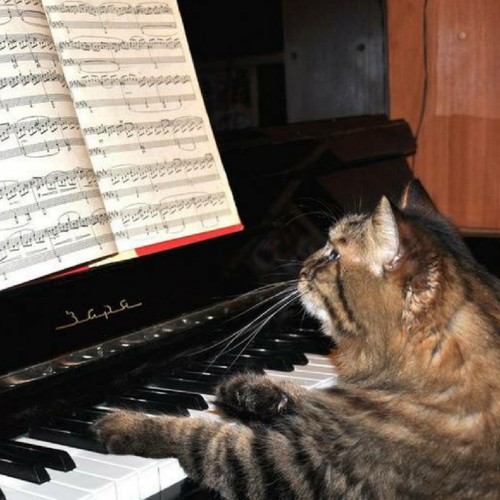

作者:爱蜂蜜的猫

2018-02-01·阅读时长6分钟

写在文前:

今天看到一篇文章,《冯婉喻:她的驻颜术是安静》,所以忍不住感慨一下。以下文章纯属个人观点,涉及对电影《归来》的不满之处,不喜勿喷,敬请意见相左者先行离开,以免产生不悦。

冯婉喻是严歌苓的小说《陆犯焉识》的女主人公。张艺谋导演曾根据该小说拍摄了电影《归来》,据悉只选取小说的最后30页内容改编。电影里的男主角陆焉识由陈道明饰演,而女主角冯婉瑜则由巩俐出演。请注意,电影女主的名字与原著有细微的一字部首之差,小说里用的“喻”是一种影射,“委婉的讽喻”;而电影用的“瑜”则试图强调女主角的品德美好如玉,这个改编智者见智吧。好在男主人公的名字“焉识”没有变化,焉识恰如字面意思“怎能识得”, 也契合了陆焉识一开始对婉喻的辜负和他幡然醒悟后婉喻的失忆,因此在小说的这两个名字之间,其实多少也能感受到严歌苓对双方命运和结局的对立和合一。

就我个人的观点,《归来》与原著《陆犯焉识》实在是相去甚远,也许就因为只选取了最后30页,或者可能是因为该类型的题材不在张导的熟悉范围内。尽管大荧幕上大腕飙着对手戏,但是陈道明老师横竖都没能看出小说里描写的那般含着金汤匙出生的贵气才气傲气,也就是一个受过高等教育的普通知识分子;而巩俐老师也没有小说里婉喻那份安静的力量和不动声色的坚忍,倒是由内而外都透着一股百折不挠的霸气。

先来看一下豆瓣对小说《陆犯焉识》的内容简介:陆焉识本是上海大户人家才子+公子型的少爷,聪慧倜傥,会多国语言,也讨女人喜欢。父亲去世后,年轻无嗣的继母冯仪芳为了巩固其在家族中的地位,软硬兼施地使他娶了自己的娘家侄女冯婉喻。没有爱情的陆焉识很快出国留学,在美国华盛顿毫无愧意地过了几年花花公子的自由。毕业回国后的陆焉识博士开始了风流得意的大学教授生涯,也开始了在风情而精明的继母和温婉而坚韧的妻子夹缝间尴尬的家庭生活。五十年代,陆焉识因其出身、更因其不谙世事的张扬激越而成“反革命”,刑期一次次延长直至被判为无期。“文革”结束后,饱经思念的陆焉识和冯婉喻终于可以团聚,然而回到上海家中的陆焉识却发现岁月和政治彻底改变了他的生活,他再也找不到自己存在的位置。一生沉沦、终成俗庸小市民的儿子一直排斥和利用他;才貌俱佳、终成大龄剩女的小女儿对他爱怨纠结;唯一苦苦等待他归来的妻子婉喻却在他到家前突然失忆。

可能一千个人眼里有一千个哈姆雷特。反正最初我看《陆犯焉识》小说简介时,脑海里就曾构想过,如果我是导演,我会邀请年轻时扮演《情人》那会的梁家辉出演陆焉识,而陆焉识那风情的继母则由曾被誉为中国80年代最美的女演员之称的李媛媛饰演,当然这只是不切实际的假想,因为演员的年龄不对,也因为李媛媛早已过世。至于冯婉喻的扮演者,我倒真是没有一点头绪,可能这种安静的力量太难得。

严歌苓在采访中提到过,《陆犯焉识》是她投入精力最多的一部小说,为写成功,她曾于两三年间多次往返在男主人公留学时流连的花花世界华盛顿、上海,和其后半生作为右派被禁锢的流放地西北的大荒漠间观察生活。并且,这也是严歌苓第一次尝试用电脑写作,40万字小说最终精减成30多万字。素材主要源于她自己的祖父,“在我童年的时候,祖父一直是我心目中很神奇的人物,他在学术上非常成功。在被称为神童的少年时期,他到美国求学,大家都认为很神秘、伟大、了不起”。严歌苓的这位祖父就是《德伯家的苔丝》中文版的首任译者严恩春。而《陆犯焉识》这本书实际上是严歌苓献给父亲的,因为父亲在临死之前曾对严歌苓说,很想读到她写关于其祖父的作品。

严歌苓的印象里,祖父就是一个传奇:高中是自学的,16岁进了大学,20岁出国留学,然而40岁就自杀了。她说祖父是学政治经济学的,无论任何方面都不希望跟任何人为敌,也不愿跟任何人走得太近。这样的性格使其在上世纪30年代的上海学术圈很难立足,但这也是他为人可贵的地方。小说里很多发生在陆焉识身上的情节都是其祖父真实经历过的。严歌苓的奶奶是位才貌双全的大家闺秀,一开始渴望自由的祖父并不能看到由于包办婚姻而被推到自己面前的女人,有何可爱和漂亮的地方,他一心想要独立思考、追求自由,谁料连爱情都无法作主。只不过在他兜了一个大圈子后,最终回归忠诚,对妻子从不爱到了热恋。

和很多小说作品一样,主人公的原型可能不只一个。陆焉识夫妇的原型,严歌苓还参考了很多人,其中包括另一对文学卓然、命运多舛的夫妻,王元化先生和张可女士。王元化先生也是我国近代的文学泰斗之一,当年曾与钱钟书先生并有“南王北钱”美誉。张可,出生于苏州一个世家,伯祖父是民国初年曾任大总统府秘书长的张一麐,祖父张一鹏曾任蔡锷秘书,而她自己在经历一系列动荡后,依然在相夫教子之余研读学问,以娴熟的英文和认真的治学成为了研究莎士比亚的专家。

王元化为人性格很真,极易得罪人,譬如他不喜欢你,倘若你的话说得对,他就会义无反顾替你辩护;但是即便他再欣赏你,如果你的话说得不对,他也照样毫不留情地指出来。当年他极不欣赏胡风的为人,可是当上级逼他承认胡风是反革命时,他却坚持说胡风只是思想认识有问题,并没有反革命行动,结果反被打成“胡风分子”。 一九五五年王元化因胡风冤案牵涉,被隔离审查,其间精神遭受严重创伤,后来全靠张可精心地照料,四处求医问药才治敛。张可一开始根本不知道丈夫的下落,家中被抄,在学校里开会被人以书打脸,但她始终拒绝承认丈夫是反革命。一九五七年二月,王元化被释放回家时已经患上了心因性精神病,丧失了辨别真假的能力,混淆了现实和幻觉,入睡需要服用安眠药。他的一切都变了,只有他的家一点不曾改变,桌上永远铺着干净的桌布,衣橱里有熏香,妻子始终那么温柔、雅致,把小家庭维系得温馨、安心。

可惜好景不长,一九六六年,王元化再次被冤打成现行反革命。一九七零年至一九七二年再次被隔离审查期间,心因性精神病复发,病势更为严重。这一次,还是因为张可,王元化又艰难地熬过来了。他说,“当时四周一片冰冷,唯一可依靠的就是家庭。如果张可想与我划出一点界限,我肯定早就完了。” 而不幸的是,在这期间,张可也被非法隔离,连因高血压晕厥也不准看病,从此落下严重的病根,导致之后在一九七九年的严重中风,读写俱废。从这时起,王元化和张可调换了位置,他开始精心照顾她的日常起居。在最后相守的27年中,两人彼此倾心依赖。据说半个世纪后,曾有两个华东师大的博士生,无意在王元化的书柜里发现一张老照片,照片上的女子冰雪洁净,止不住赞叹其美丽。后来他们才知道,那就是张可年轻时的照片,那时王元化已经历了整整二十三年的“贱民”生涯,两位博士生依然羡慕地说:“现在到哪里去找这样的女孩子。”

王元化曾评价妻子:“张可心里似乎不懂得恨。我没有一次看见她以疾颜厉色的态度对人,也没有一次听见过她用强烈的字眼说话。总是那样温良、谦和、宽厚。从反胡风到她得病前的二十三年漫长岁月里,我的坎坷命运给她带来了无穷伤害,她都默默地忍受了。人遭到屈辱总是敏感的,对于任何一个不易察觉的埋怨眼神,一种悄悄表示不满的脸色,都会感应到。但她却始终没有这种情绪的流露,这不是任何因丈夫牵连而遭受磨难的妻子都能做到的,因为她无法依靠思想或意志的力量来强制自然迸发的感情,只有听凭仁慈天性的指引,才能臻于这种超凡绝尘之境。”

华东师大历史系教授许纪霖说:“张可老师从某种意义上可以说是中国最后一个名媛。在王元化老师家做客的日子里,我们看到在她身上体现了中国文化世家最典范的优秀、儒雅和大家风度。她永远那么安详、平静,70多岁的老人,见人还是很害羞地笑,像十几岁的少女一样纯真,这种气质现在只有在他们那一代人身上才能依稀看到。”

陈丹燕在文章《张可女士》末尾描写:

“当他们相对的时候,他们的眼睛里还是闪烁着活生生的,热热的爱情。

‘这个长故事里有太多的苦难和坎坷’ 我说。 ‘基督教的说法是,人生就是一个苦难的过程’ 王元化说。

‘夸张了’ 张可说。”

回过头再看小说,有人说严歌苓对于知识分子有种近乎毁灭式的洞微,所以在《陆犯焉识》的小说里,精神的匮乏、政治的严苛、犯人间的相互围猎与倾轧,终使陆焉识身上满布的旧时文人华贵的自尊凋谢成一地碎片。陆焉识被关在监狱时向往外面的生活,出狱后依然没得到真正的自由,最后又回到了草原。他把他的衣服和婉喻的骨灰一起带走了,“草地大的随处都是自由。”

而书中,在婉喻临终前有一段对话,极其简短,却是全书的泪点。

“他回来了吗?”

“回来了。”

“还来得及吗?”

“还来得及,他已经在路上了。”

“哦,路很远的……”

文章作者

爱蜂蜜的猫

发表文章32篇 获得2个推荐 粉丝92人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里