燕园之爱 同窗之恋

作者:郑玫

2018-02-14·阅读时长9分钟

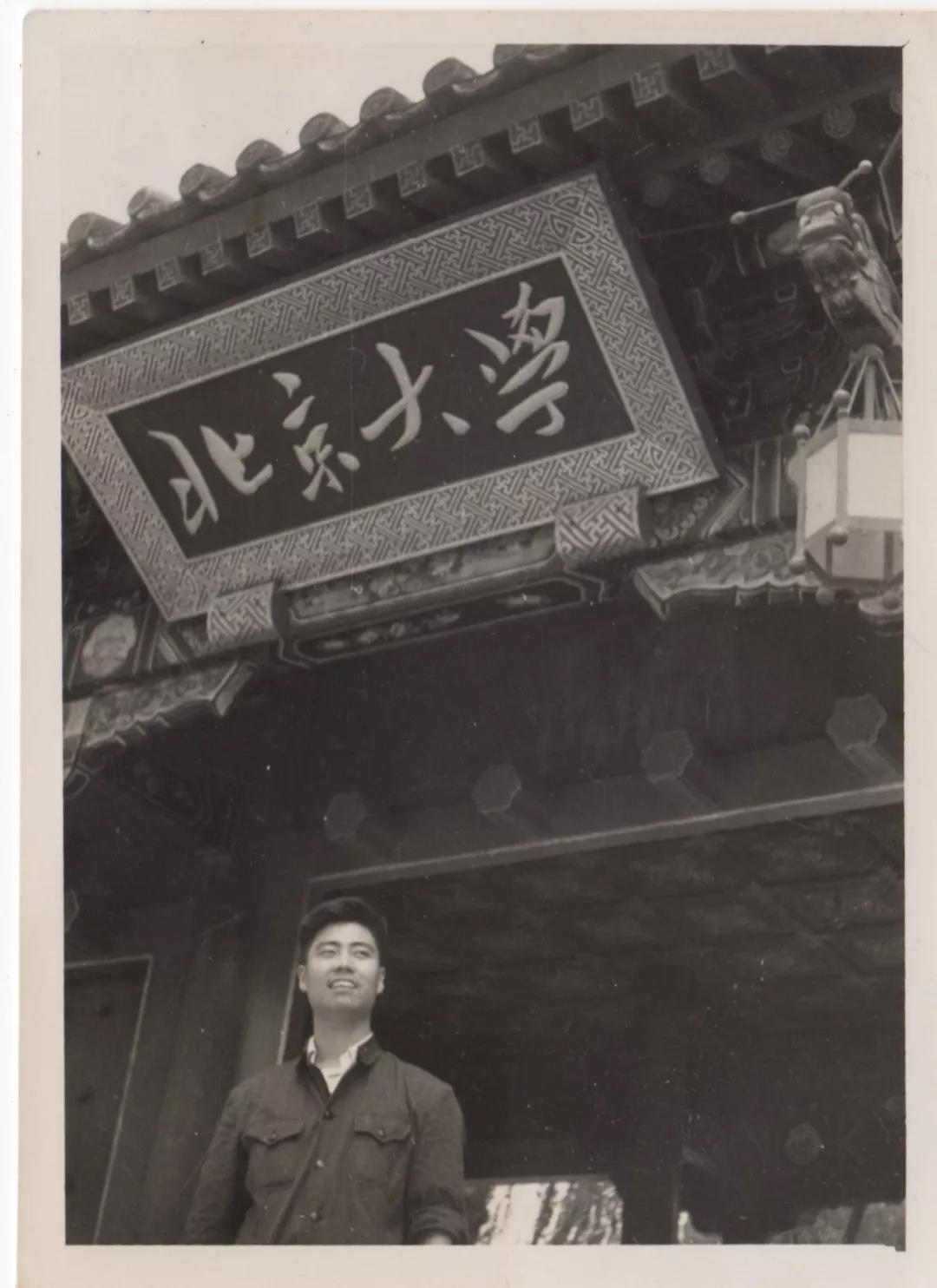

1953年父亲毕业时燕京大学已成为北京大学

1953年父亲毕业时燕京大学已成为北京大学

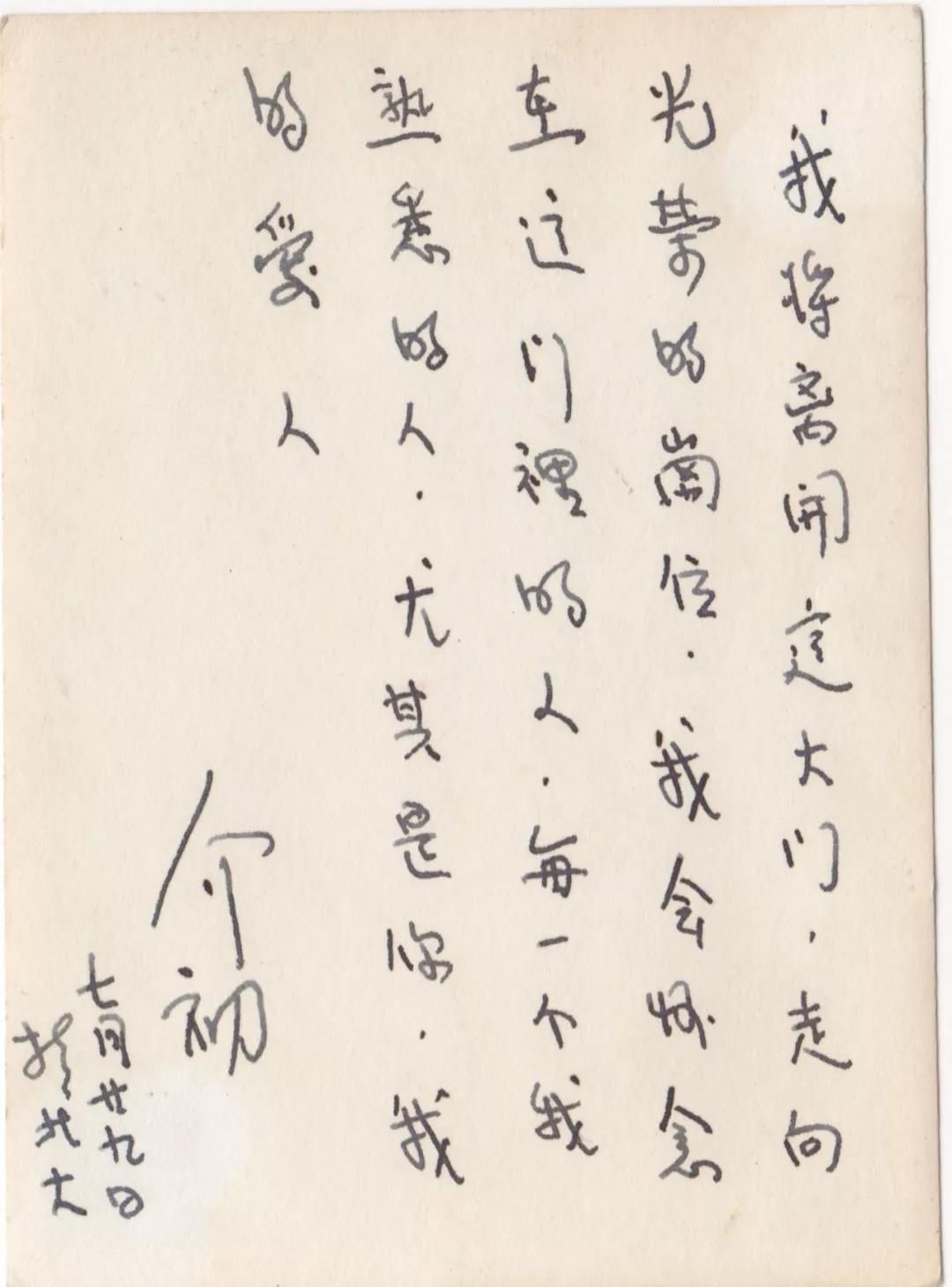

父亲1953年毕业在北京大学校门前留影(背面)

父亲1953年毕业在北京大学校门前留影(背面)

父亲于1949年毕业于上海沪江大学附属中学,他幼年经历了太平洋战争之后没多久国共内战就开始了,所以从小学开始就没有能正经在一个学校读到毕业。先是跟着家人躲避战争,之后为了配合他的父亲作为中共地下党工作的人员,辗转走了好多个城市;包括重庆、昆明、越南河内及香港等。后来回到上海进入了沪江大学附属中学,总算是比较稳定了。到了1948年,祖父所在单位「广大华行」被暴露,他被列入黑名单,成为排列第三名的通缉犯,于是上级领导决定将他转移到香港。这时我父亲觉得自己马上就要从中学毕业了,为了能够拿到一张毕业证书,决定不随家人移居香港。

燕京大学是我父亲四个大学志愿其中一个,除了燕京大学新闻系之外,父亲当时还报考了东吴大学法律系、沪江大学国际贸易系及金陵大学园艺系。选择科目范围非常广泛,问父亲为何报了四所大学而专业却完全不搭界,他说是他弟弟,我的三叔替他选的,三叔喜欢调研,通过各种研究发现那些科目都是这些著名大学的重点学系,所以都让父亲报上了。之后父亲也都考取了所有报考的学校。

父亲(右一)少年时与他的父母及弟弟妹妹合影

父亲(右一)少年时与他的父母及弟弟妹妹合影

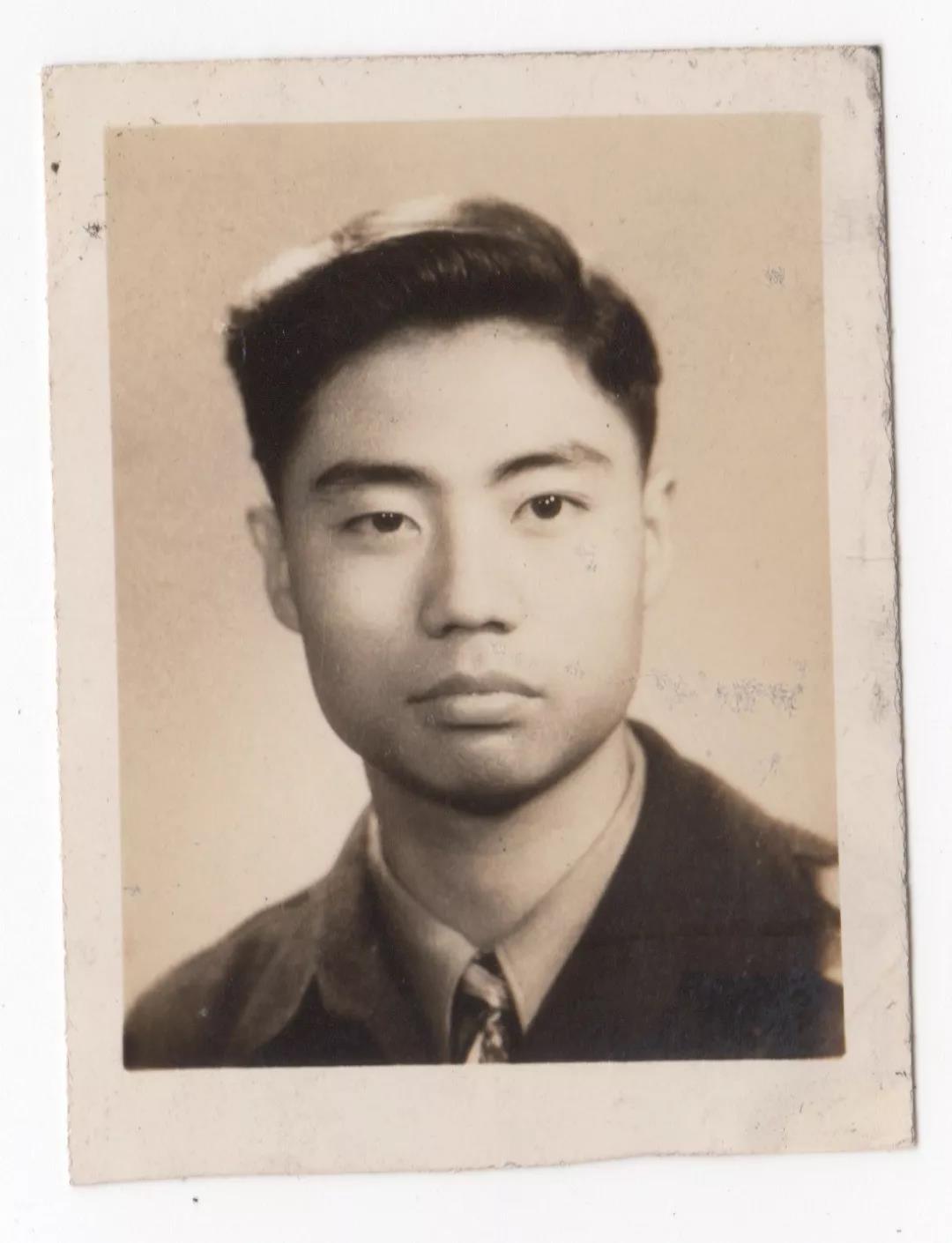

1949年父亲从沪江大学附中毕业时(19岁)

1949年父亲从沪江大学附中毕业时(19岁)

父亲说燕大当年要考的科目包括中文、英语和数学,让他印象最深刻的是英文考题其中之一是要将陶渊明写的「桃花源记」翻译为英文。相比之下,中文较为容易,主要考题是分析一首诗及一首词,父亲说诗词一直都不是他的强项,好在想起当时上海跑马场南京路(现人民广场)附近那个天天都经过的广告牌,上面有李煜著名的《虞美人》 ,而当时岳飞的 《满江红》又恰为一首颇为流行的歌曲,所以他就一边哼着一边默写,蒙混过关了。想想那时候燕京大学新闻系一共才招十来个学生,肯定不是像我老爸所描述的那样轻而易举,那天想向他求证时,这位即将成为「90后」的「80后」正忙着在手机上下载某个微信群组上推介的应用软件,于是就没有打扰这位「潮人」。

燕京大学是我母亲唯一的志愿,她考大学的时候新中国已成立两年,那时候北京是所有人最向往的城市,刚刚年方十七岁的母亲当然也不例外,我小时候多次问过她为什么要离开那么多人削尖了头都要钻进的上海,而她却一个人到北京去上大学。她说自己就想当一名记者,燕京新闻系是当时最有名,最难考的,另外她一心想离开她上海那个家,远离她那个热衷于收藏古今名画、珍贵瓷器及漂亮女人的父亲。

在我的记忆里「外祖父」这个人是不存在的。我从来没有见过外祖父的照片,甚至今都搞不太清楚他的名字如何写。母亲生前说了很多她成长中过程中的故事,但她父亲这个角色总是很不清晰,灰蒙蒙,属于光圈很大又不聚焦那种。

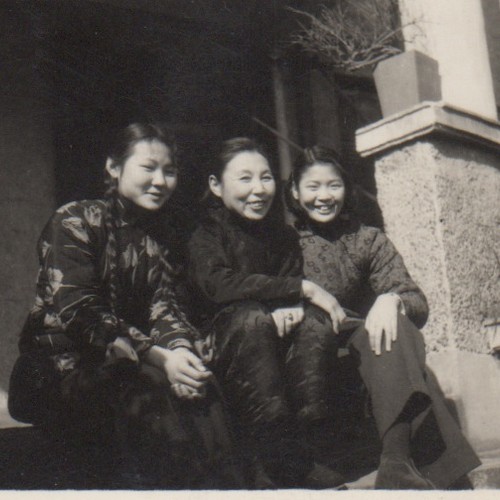

母亲1951年从上海到北京入燕京大学后第一个冬天

前几年父母亲的燕京大学校友姚刚老先生偶然发现了我母亲与外祖父的关系,把我约去香港赛马会的西餐厅晚宴并感慨了一个晚上。原来姚伯伯当年在重庆与我外祖父乃忘年之交,他告诉我,外祖父在国民政府时期任司法院院长居正的秘书,与当年还是小伙子的姚刚一见如故,成为了忘年之交。当其时我外祖父替他办理了一张千金难求的通行证,让他顺利离开重庆,抵达上海,参加了英资太古洋行的面试而登上远洋轮船前往英国接受培训。

年过90的姚伯伯说:「是你外祖父改变了我的命运,没有他帮忙,我的人生不知会多坎坷。」其实我外祖母早年有封信提到了姚刚先生与我外祖父之间的一些交往细节,并说若有经济上需要帮忙的地方完全可以向姚先生提,完全不必有任何顾虑。母亲与姚刚先生及他的夫人,贺宝善女士做了几十年的朋友,他们经常见面,但是母亲一直到逝世都未曾向姚刚先生夫人提起过她与外祖父的关系,这就宁子夏悬鹑也不愿仰人鼻息母亲的个性。顺带一提姚刚先生是太古集团第一位华人董事,在那里一直工作到退休。太古集团(Swire Group)是一家老牌英资洋行,清朝时即从事与中国的贸易。今天的太古已经发展成为一间植根于亚洲的国际跨国公司。

母亲在上海就读于世界中学,著名同学中有2009年获诺贝尔物理学奖,「在光传输与纤维的光学通信领域突破性成就」的高锟先生。中学时代母亲最要好的闺蜜叫张安中,她是著名药理学家张昌绍教授的长女,后来也成为一名药理学家。但是大家更为熟悉的是她的女儿,著名电影演员陈冲。当时还有一位男同学与母亲同住在上海华亭路,每天与母亲一同上学下学。

外婆曾经跟我说过这段八卦,她说那个男同学长的很不错,但是绝对没有我爸聪明、热情。每天他们下课该回家的时候,我外婆总在朝南的阳台上坐着晒太阳,有时候到看到母亲被「护航」到家就下楼与送她回来的男生聊上两句。外婆告诉我,她告诉男同学我妈要往北京考大学,男同学说说:「我也是,我要考青蛙大学田鸡系」,我的外婆出生在辛亥革命之前,是一位担任过小学校长的知识妇女,家住上海多年,却一直坚持讲国语,可以想象得出当时她为那位志愿为清华大学电机系的男生打多少分。

从小我父亲一直不断地给我脑补说我外婆多么多么喜欢他。从一开始就认定了他上岗成为大女婿,我绝对相信那百分百是真的,哪个未来丈母娘不喜欢傻呵呵将所有她做的菜全吃光,并且从头到尾赞个不绝的毛脚女婿!

母亲(后排左四)与她燕京大学同班的同学们

母亲(后排左四)与她燕京大学同班的同学们

1949年,父亲顺利考入了燕京大学。由于考分非常高,大一国文和大一英文都免修并且还可以转系。从上海一同考入新闻系的同学们纷纷鼓动他转往分数要求最高的医学系,他想了几天终于在周五拿定了主意,刚想去教务处办手续之时,同是沪江中学同学兼好友何梓华约他陪同进城买辆自行车,两人二话不说兴冲冲地进了城。到了东单发现卖自行车的那么多,一下看花了眼,说不如先去前门全聚德吃顿烤鸭再做决定。吃得饱饱再回去看自行车,发现这时手里的钱已经不够了,那顿烤鸭把一个自行车轮子给吃掉了。

何梓华与燕大校花罗征敬成家后得一位男公子,没有女儿,将我收编为干女儿。何叔叔最爱骑自行车,我小的时候他将我放在自行车前杠上在北大校园里疯骑,说我咯咯咯笑起来和我妈一模一样。担任过人民大学新闻学院院长的何叔叔现在也是「80后」奔「90后」的人了,听他的学生们说,我那干爹自行车一直还骑着呢!

回到那天两人吃完烤鸭之后,自行车没有买成,垂头丧气回到西郊的校园时教务处已经下班,办不了转系。等隔了一个周末才发现转系申请在他们进城买自行车(实际情况是变成了吃烤鸭)那天结束。在我小的时候父亲每次说起这事儿来,都为中国少了一个名医而有点遗憾;我妈有次实在憋不住来了一句:「像他这样粗心又笨手笨脚的人还好没转成,不然咱们家窗户外冤魂都站不下!」 燕京大学的医学系属于医预,三年在燕京,之后五年在协和医学院完成。父亲同届同学包括蒋彦永、汤兰芳、杨汉英等后来都成为杰出的医生,我父亲当年如果转系成功,被打成右派以后能当个兽医就不错了!

燕京大学新闻系同学们在校园合影1952年

燕京大学新闻系同学们在校园合影1952年

父亲进入燕京大学时,正门位于校园西边,坐东西向东,以玉泉山玉峰塔为对景,门内为东西轴线。东部以未名湖为界,分为北部的男院和南部的女院。男院包括「德、才、兼、备」4幢男生宿舍以及华氏体育馆。女院沿一条南北轴线,分布适楼、南北阁、女生宿舍和鲍氏体育馆。

父亲入学时宿舍在六号楼的一层,开始是两人一间,之后逐渐添加人数,到从北大毕业时已经是8人一间,但是不管一间宿舍房间住几个人,男生住六号楼爱从窗户跳进跳出。最近碰到一个小妹妹说起她的外公也曾就读于燕京大学,让她印象最为深刻的,就是描述他们从来都是从窗户,而不是门进进出出。

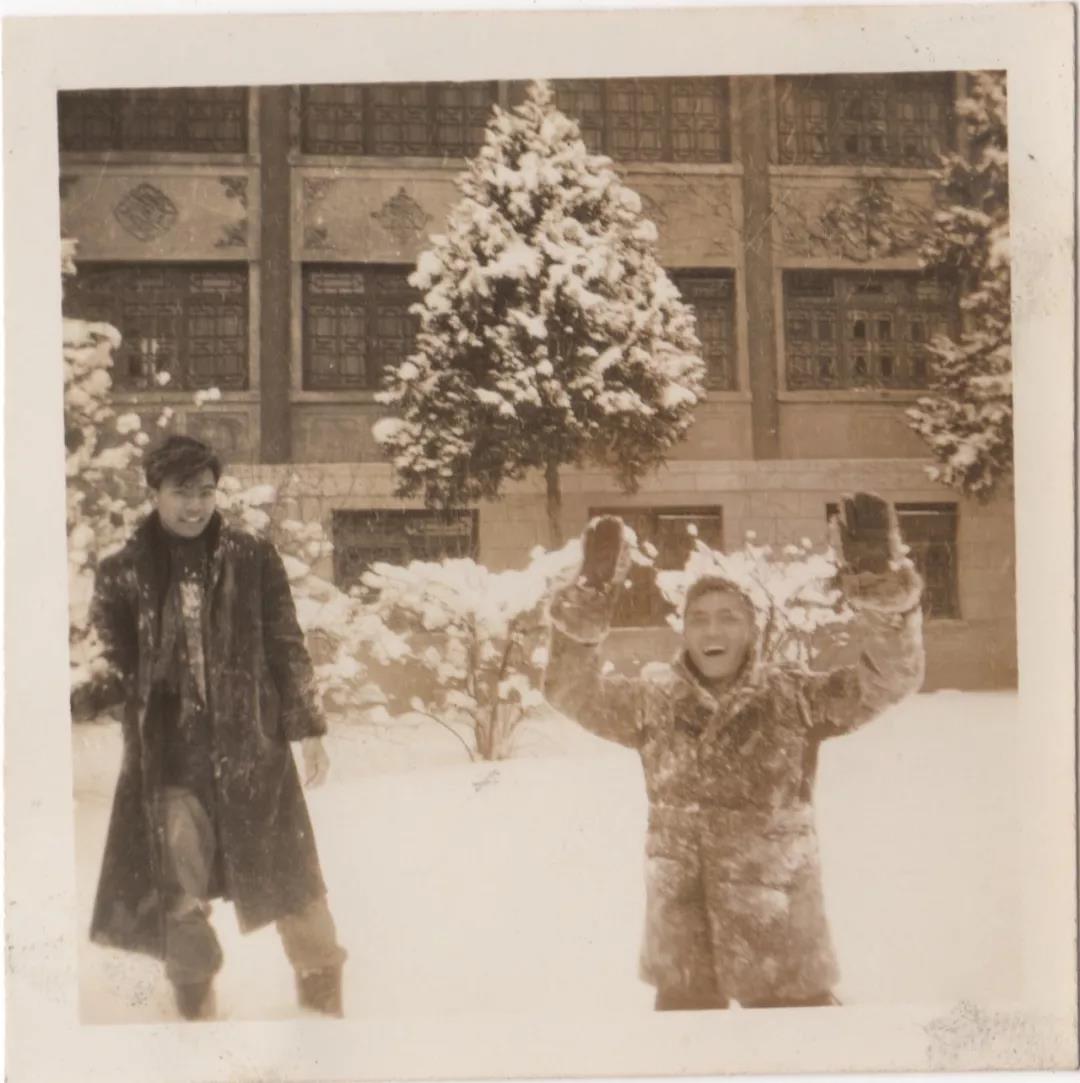

1949年冬入学后第一场雪,父亲(左)与同学在宿舍楼前

1949年冬入学后第一场雪,父亲(左)与同学在宿舍楼前

母亲是燕京最后一届学生,入学宿舍为一院,一年后院系调整变为北大时宿舍也是8人一间,分上下铺。燕京大学建筑群虽然在外部尽量模仿中国古典建筑,在内部使用功能方面却采用了当时最先进的设备:暖气、热水、抽水马桶、浴缸、饮水喷泉等等。父亲说当年他们就读时,平日男生是不让进入女生宿舍的,每次去找女士时都要经过舍监这道管卡,说清楚自己是谁,要找那间宿舍的女同学,舍监帮叫女生出来。当然在晚上九点之后说什么也没有用,舍监是不会帮忙通知女生的。每年圣诞节那天,女士宿舍是对外开放的,男生可以进去做客。据说平时有的女生宿舍相当凌乱,但女孩子毕竟是要顾及面子,到了开放日之前就不得不将房间打扫的干干净净。

父亲拍母亲与其他同学泛舟颐和园昆明湖上

父亲拍母亲与其他同学泛舟颐和园昆明湖上

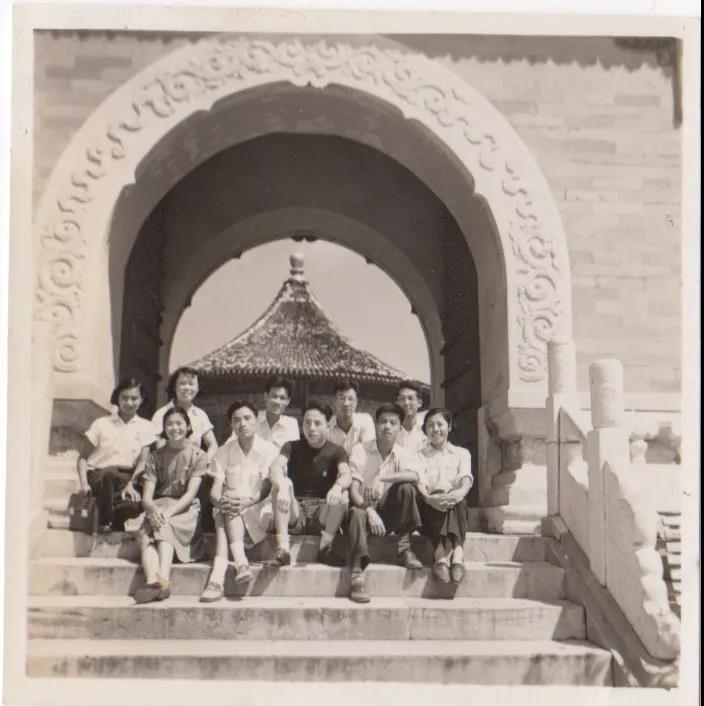

母亲(前排左一)与同学们游天坛

燕京大学原址即今天的北京大学校园,被当今北大人笑称为「一塔湖图」中仿造通州燃灯佛舍利塔、取辽代密檐砖塔样式建造的博雅塔在我父母读书的年代是学校的水塔。据说这个建筑非常刁钻,施工不易,建筑施工方换了三批。那时燕京大学校园内的建筑都是以捐款人的姓氏命名的,当时的「M」楼、「S」楼都是这么来的,而有这座博雅塔主要由当时学校哲学系教授博晨光(英文名Lucius Chapin Porter,旧译「博雅氏」)的叔父James Porter捐资兴建,故取名「博雅」。前几年她的孙女还专门从美国将当年的设计图纸送回内地。

国外的大学都有作弄新生的「规矩」,主要是老生门给那些他们看着不顺眼的新生一个下马威。燕大「玩新生」的方法是「拖尸」,这来自英文”Toss”的谐音,来自美国学校,也就是把新生扔到水里去的恶作剧。燕大每次开学也遵循这一传统,「拖尸」团之前会贴出「拖尸」十诫,列出选择被拖同学的十项条款,如对女性不遵、奇装异服、喜欢招摇等。一旦拖的新生被选出,「拖尸」团就簇拥着已经选好的「拖尸」对象,将他们扔到西校门外的湖里去。父亲入学的时候这一传统还在保留,他说当年他入学时就是一位坚持带着国民党军官帽子「死不悔改」的新同学被扔下了湖,「拖尸」项目在我母亲1951年入学时已经不再进行了。

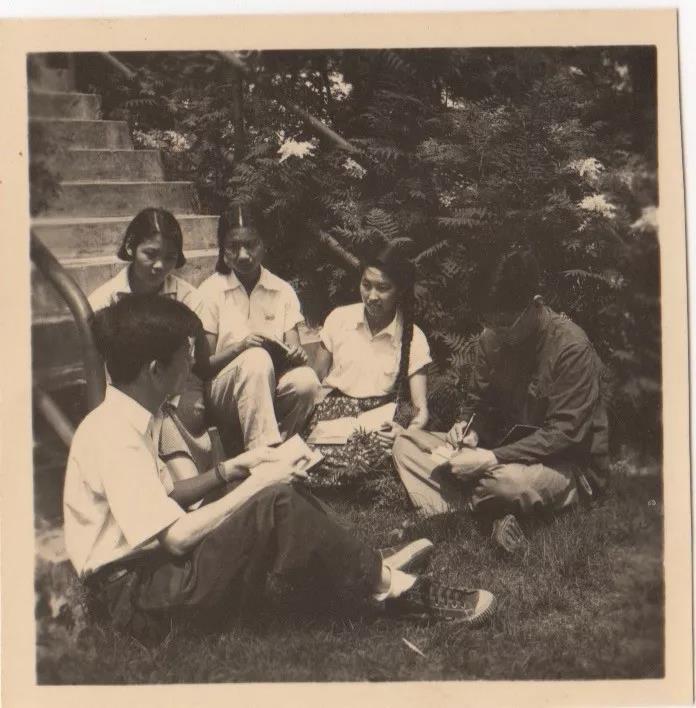

母亲与其他新闻系同学们的学习小组

燕京大学校园最初的基址是清朝三山五园的附属园林,「未名湖」这个人工湖自那时就有,湖旁边的石舫原先按照颐和园的石舫修建,但后来上部结构被焚毁,今仅存石质基座。未名湖畔一直是男女同学谈心的热点,父亲说他们刚刚入学时经常对那些小情侣们恶作剧。譬如悄悄躲在树丛里偷听人家说话,然后第二天学着男女同学的口气将对话当众表演一遍,相比之下现在的大学生真的没有他们那时调皮捣蛋。

在未名湖畔的迤南山峦上那座静谧院落就是燕园里现存的最古老建筑,曾经先后作为燕大校长司徒雷登和北大老校长马寅初寓所的临湖轩,听我父母的老校友们回忆,每年圣诞节的时候,司徒雷登校长和教授们都会请同学们到临湖轩去做客。父亲入读燕大的时候司徒雷登先生已经离开中国,但是他留下的精神却不难从这些已是风烛残年却依然挺拔的燕京人身上感受到,因为他们迄今依然遵循「因真理、得自由、以服务」的校训。香港燕京校友会依然保持每月一聚,我父亲今年八十八岁,是与会男生中最后生的!

父母1951年初在燕园留影

父母1951年初在燕园留影

原编者按:

燕京大学(Yenching University)由司徒雷登创办于1919年,是20世纪初由四所美国及英国基督教教会联合在北京开办的大学之一,并曾与美国哈佛大学合作成立哈佛燕京学社。诞生于五四时期的燕大是近代中国规模最大、质量最好、环境最优美的大学之一,作为那个时代中国高等教育的重要代表,一开始便与学生爱国民主运动结下不解之缘。在中国高等学校1952年院系调整中,燕京大学被撤销,其资产由中央人民政府接管后被整并,文科、理科多并入北京大学,工科并入清华大学,法学院、社会学系并入北京政法学院(今中国政法大学)。校舍由北京大学接收,现在其建筑仍为燕京大学古迹。存在的33年间,燕京大学在教育方法、课程设置、规章制度诸多方面,对中国近代高等教育的发展产生了深刻的影响。

文章作者

郑玫

发表文章2篇 获得4个推荐 粉丝33人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里