《驴得水》:一个乌托邦的破灭

作者:石鸣

2018-02-24·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2656个字,产生1条评论

如您已购买,请登录

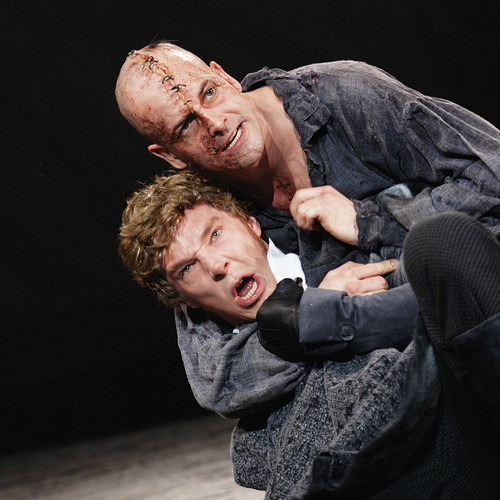

( 《驴得水》剧照 )

初看之下,舞台上道具搭建的如同电影拍到一半的内景棚:刷得灰白的墙上挂着块黑板,上面歪歪扭扭的繁体字迹从右至左写着“三民小学”、“民国三十一年上半学期期末总结大会”,讲台上空无一物,两张刻痕累累的木头课桌拼在一起,油漆斑驳脱落到几乎看不出原本的绿色,上面按不同的方向摆着四只样式一致、边缘已经破损的白色搪瓷杯,还有写到一半便搁下的纸和笔,破旧的坐凳零落四散着。这一切的上方,暗红色的灯光隐隐约约映照出一圈围栏和一株老树的枝丫,多了一点不同寻常的舞台剧意味。

第一场戏是开会。四个知识分子,立志改变中国农民的“贫、愚、弱、私”,千里迢迢从北平来到一个穷山沟里支教,领着微薄的政府薪水,勉强建了一所民办小学,然而教学经费入不敷出,多亏有第五个“老师”——“驴得水”的空饷可吃。其实,此地极度干旱缺水,这是专门为大家挑水的一头驴,校长为了增加收入,把这头驴报了一个老师的名额。为了表示公平、公开、民主,每学期期末,大家都要开会讨论“驴得水”老师的工资使用情况。然而,会议开到一半,收到了教育局的电报,上面派下一个领导来视察,要求各位老师,尤其是“驴得水”老师立刻做好迎接检查的准备。开场五分钟,尖锐的矛盾冲突便毫不遮掩地摆上台面,演员们你一言我一语的台词将戏里的包袱递过来抛过去,故事在观众不断的哄堂大笑中展开。

这个开头来源于两位导演之一的周申从一个在甘肃支过教的朋友那里听来的真事。“是他当作笑话给我讲的一个当地新闻。”周申说,“后来我跟另一个朋友聊,才意识到这其实是一场好戏的契机,开了个头,后面可以充分发展和演绎。”

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里