古老的图案:常沙娜与敦煌

作者:丘濂

2018-02-24·阅读时长18分钟

本文需付费阅读

文章共计9076个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

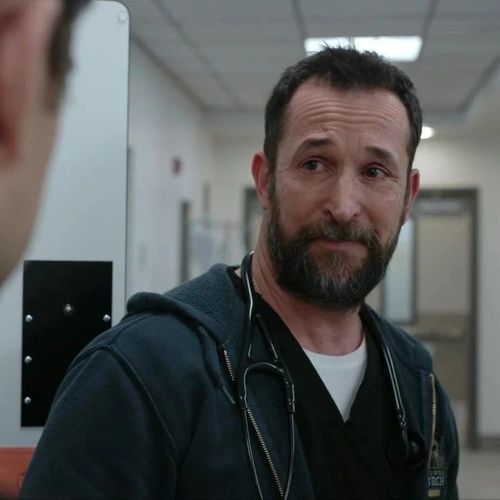

( 常沙娜在杭州一间寺庙里观看当地画师临摹的莫高窟唐贞观十六年第220窟的药师经变图 )

1959年的服饰图案临摹

此次常沙娜向杭州中国丝绸博物馆捐赠的206幅敦煌历代服饰图案临摹手稿,全部来自于1959年的敦煌之行。当时中央工艺美院刚成立3年,常沙娜是染织系的一名老师。“一放暑假,系主任程尚仁就让我和李绵璐、黄能馥两位同事抓紧筹备去敦煌,专门收集壁画以及雕塑上的服饰图案。我从小生长在敦煌,对那边状况很熟悉。父亲常书鸿是敦煌研究所的所长,也能提供指导。”常沙娜向我回忆。常沙娜1931年出生,当年28岁。自1948年离开敦煌去美国留学,她已经10年没有回去了。

三人一起乘坐火车由北京至兰州,再去敦煌,随着眼前的景色由城市变成戈壁,常沙娜告诉我,她的思绪便回到了随父母初入敦煌的情景。父亲常书鸿在法国学习油画期间,无意在塞纳河畔的旧书摊上看到了6本小册子装订的《敦煌图录》,之前倾倒在西洋文化前的画家立刻对“朝圣”敦煌心驰神往。1936年,常书鸿回到北平,在国立北平专科学校教书。“七七事变”发生,他随学校一路南迁,辗转经江西牯岭、湖南沅陵、云南昆明后,和妻子陈芝秀、女儿常沙娜安家在四川重庆。1942年,围绕河南洛阳龙门石窟浮雕被奸商倒卖的事件,重庆文化界进步人士发起了如何继承民族文化遗产和文物保护的讨论。压力之下,国民政府令教育部成立了国立敦煌研究所。经朋友举荐,常书鸿担任了筹委会副主任,最终有机会在当年冬天先去兰州招兵买马,于次年2月奔赴敦煌。在保护洞窟、内容调查等工作陆续展开之后,常书鸿便决定回到重庆,把妻女也接过来。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得2个推荐 粉丝1490人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里