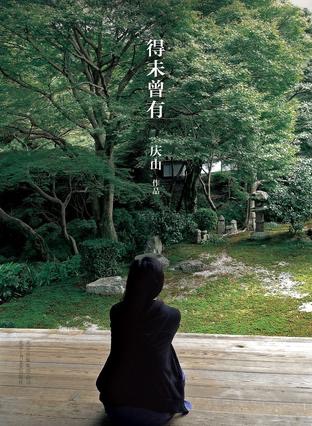

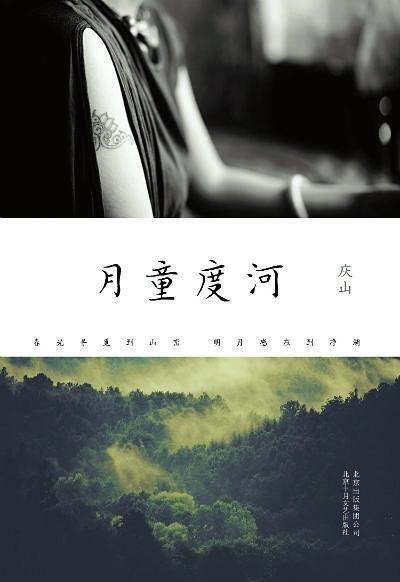

从安妮宝贝到庆山:虚妄碎裂 得未曾有

作者:朱衫

2018-03-03·阅读时长2分钟

“众生心喜, 得未曾有, 佛说苦谛, 真实无异。

调伏其心, 乃教大智。

我等今日, 得未曾有。”

——《妙法莲华经》

关系是什么?它存在的意义是什么?

在庆山之前,安妮宝贝就是有灵气的写作者,有对自身、世界、他人之间关系的敏锐认知。在庆山之后,灵气更是借宗教达到了通透玲珑的地步。只是她不懂得普世规则,用佶屈聱牙的词句拒绝侵入者。

就好比一座深山,在饮到山泉前,要走过一大片枯枝败叶。有人觉得值,也有人觉得何必如此大费周章,仅此而已。

一

个人和自身、他人、世界应该持有一种怎样的关系?如何持有它、维护它?

每个人都有属于自己的答案。世界和人心必然变得越来越复杂,探讨“关系”的方式也趋向极端:有专业的心理咨询师能给一切疑难杂症下定义,也有灵修者曰“不可说”。

庆山是介于两者之间的,这有时让读者很难摸清门路:她能剖析,却不给出答案;她能说,却不说尽。

二

如果不是因为做过一些称不上地道的禅修实修,我可能不会认同安妮宝贝转型后的庆山:就小说成就而言,很难称得上有所进步,从未改变的人物形象和意象,经不起仔细推敲的故事架构,穿插评论、分析、作者现实生活的全篇布局,很难让一路追随的读者满意。而新的读者都有猎奇心理,仅仅是新奇的辞藻和别具一格的语言就足以令其成为乌合之众,这一点更激怒了老读者。

不恰当地说,庆山和她营造的世界就好比一座深山。如果你曾来过并多次拜访,一定会期待它有新的路径。然而你失望了:不但山重水复,甚至枯枝败叶都无人清扫。你开始鄙夷这座深山根本无心待客。其实,这座山的主人在最深处种下了鲜美的果实,需要你心怀信任披荆斩棘,自行前往。

三

如果你愿意相信,一个不关心时事政治、甚至不关心读者批评的作者是会呈现鲜美的果实的,我们可以说说这个果实的样子。

我被禅修拒绝过很多次。从最开始不知其是修行而贸然闯入,到屡屡因根器不合而中止,再到现在稍微能把控进度,确实也经历了七八年时间。合适时,修行就像虚谷,挫锐解纷、和光同尘;不合适时,修行就像巨石,阻碍所有欲念奔腾的出口,又像斧头,无情地砍掉所有我自身随性成长出的枝叶,逼迫我从新生发。

四

庆山种下的果实和禅修的许多概念有关:探讨“自我”带来的恐惧、希望、爱和真实,探索“关系”带来的愿力、受苦和解脱。她说,关系不是为了彼此,它只是一条连接真实生命的管道。关系的存在甚至和关系双方是毫无牵连的。

这是庆山为什么选择情爱来表现角色的原因。她笔下的角色,热烈追求亲密关系,却毫不留恋关系本身,只求能映照自身的完满和残缺。这么说感觉颇为自私,但仔细一想,何尝不是最理想的爱?如果我们只追求自我圆满,而非将许多虚妄幻想附加在对方身上,这确实是对一段关系最好的保护了。然而在无常即圆满的世间,想要遇见这样一个对方,却要保有巨大能量。

庆山再清楚不过这些。她甚至清楚,用小说表达这样的故事本身就是困难的。所以,她什么方式都想尝试,唯独没有热烈地兜售它。她对自己如此诚恳,想必对读者也是。

“ 我的虚妄在逐一碎裂 如同烛火燃尽

我的爱在生长 如同麋鹿隐遁于山谷

我在扩展 如同月光照在雪山

我在消失 如同盐之于海水 海水之于虚空 ”

文章作者

朱衫

发表文章4篇 获得14个推荐 粉丝13人

「 深觀廣行 」

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里