在波士顿,我和一家厨师学校一起沉没

作者:三明治

2017-09-18·阅读时长20分钟

文、插画 | Xi Liu 323

编辑 | 依蔓

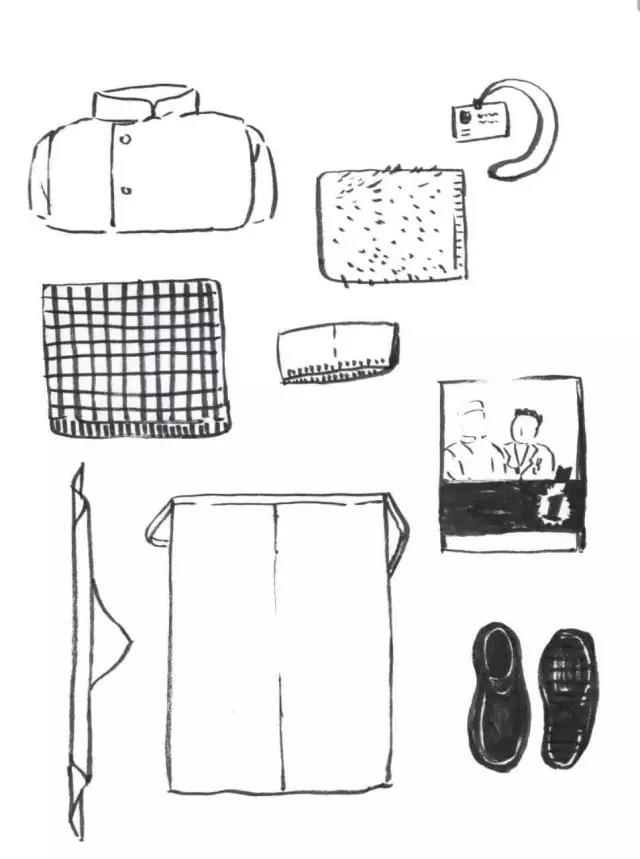

雪白的大纸袋子,打开来是一套干干净净的学徒装备,等待着被染污。

白围裙,展开来有一丝不苟的褶子。肥大的格子裤,黑白灰分明,中缝笔直。长及大腿的厨师上衣,微厚,布料硬挺,两排纽扣从颈到腹展开。厨师帽和厨师领巾小而平,和两条白色护手毛巾一起,折整齐了躺在袋底。

没有杂色的黑平底鞋躺在橙色鞋盒里,鞋底防滑,鞋面光亮,一脚踩进去平稳软韧。

黑色厨具包有近一米长,打开来,厨师刀、剔骨刀、面包刀、小刀、煎鱼铲、饭汤勺、磨刀棒一字排列,发出淡淡的新塑料味道,好像在说“马上就要开始了”,又好像叮嘱我记住,这是它们在和油、肉、米、菜、灶火、焦痕打交道之前最后的样子。

做人也要像今天这么齐齐整整呀。我对自己说。

那是2014年9月,我来到美国波士顿的一所厨师学校。在纽约念完现代主义文学硕士后,满脑袋又冒出了甜味儿的粉红色泡泡,跑到了这里,想给自己的世界、友人的生活带来食物的、家的快乐,并以此为业。

但没想到,入学一年后我们突然得知,学校将在2017年9月永久关门。而我在2016年8月,因为个人原因从厨师学校退学离开。

“上市教育企业吸金失败,在校师生买单?”

“中文硕士生去念职业学校终退学,学费和精神损失仍由父母买单?”

“衰落中的厨师学校及众生相?”

我想过许多记录这段厨师学校经历的标题,却越想越像唯恐天下不乱的社会新闻。最后还是决定拾起个人亲身体验的老视角,写一写,我在那里遇到的人,以及和这所学校一起沉没的故事。

来自台湾的 L 厨师

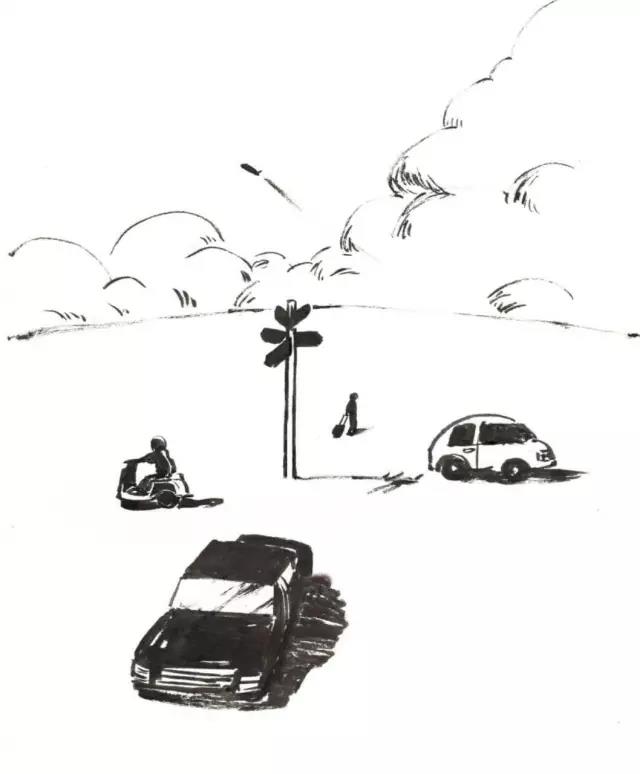

波士顿凌晨5点半的天空,从九月到年末,越来越黑,一直黑到三月,又迅速变亮。

深蓝的夜空里,启明星在闪光。街灯延伸到地铁站前,灯光像没睡醒,又像温柔的表情。单车的把手很冷,吸进鼻子里的空气也很冷。街上有早起的Uber司机在驾驶,车灯匆匆掠过。

推着单车,骑上两站路,我的厨具袋总是挎在左肩,随车颠簸。一家家没开门的商店从身边掠过,行道树下还没有行人和狗,树里有鸟鸣的声音,和冷风一起吹到街面上。

学校的课程分早、午、晚三班。我抱着早鸟精神,选了早上的,7点开始上课,上到10点。从起床到进教室,要花一个半小时。

我的其中一位老师,是西点厨房的 L 厨师,来自台湾。

他已经63岁了,膝盖在宽大的黑色厨师裤里微微弯着,肩背也是微弯的弧度,站着的时候整个人都往面前的案板倾斜一点点,是常年低头照顾食物的姿态才能养出的体型。我在他的厨房里呆着练习,时不时会看见这个背影,好像李安电影《推手》里的朱老伯。

李安电影《推手》里的朱老伯

“在真正的厨房里,烧错一个菜,大厨把整个锅砸过来,再喊你一声猪猡 。想要尊重?——没用的人不配尊重。”

在课堂上,L 厨师词锋坚硬,眼神锐利,炯炯地盯着所有学生,随时准备给哪个愣头青来一鞭子。他有一肚子狠话,一肚子苦水,更有一肚子经验,手上的活儿永远迅速、整齐、清爽。在大烤盘里挤曲奇面糊,挤出来的小圆饼、小纽纹饼像阅兵方阵一样,前后左右等距离,整肃地排过去。

而我第一次见 L 厨师时,他不是这样的。

那还是2014年四月份的一个周五,一切都还没有决定,什么表都没有填,报名费和学费都没有交。妈妈来参加我的硕士毕业典礼,厨师学校的雇员带我们在学校楼上参观,我到处探头探脑。

一个亚裔长者,静静坐在宽阔厨房靠墙的办公桌边看电脑,手边放着一盘切好片的咖啡色蛋糕,顶上缀着橙子皮。我的头一探进厨房,他就像雷达接到电波一样转过脸,眉间有川字纹,嘴角有法令纹。

“Good afternoon. ” 我试探性地和他打招呼。

“Good afternoon. ” 他回以带口音的英文。马上明白了,这是位“老中”。

他给了两片蛋糕给我们尝,有浓郁的橙子味儿。我们说好吃,他只是淡淡地请我们随便看看,接着又坐回电脑前。

等我多了解一些 L 厨师的性子,看到他每天都做食物给来上课、练习的学生吃,无数次听到他说“food is love”之后,比较明白了。他深厚的爱、愤怒和无奈,都藏在食物里。他台湾话不好,英文也不地道,讲普通话又没有什么人听,最后,食物变成了他最拿手的语言。

他炖美国人不吃的猪尾巴,煮大锅米饭,配上辣椒拌的小鱼干和炒花生,他也做蒜蓉法棍面包,溏心蛋拉面,pizza,意大利面,大盘的汁烧猪肉……当天有什么边角料就做什么,舀在一次性餐具里给干完了活的学生。等大家一个个坐下来吃,他有时候说说话,有时候只是静静呆在食物的气味里。

“ L 厨师不太喜欢回家。他更喜欢厨房。”隔壁的 F 厨师说。

这个和 L 厨师相熟的70岁老人来自意大利,曾经是迪斯科教练,后来瘸了一条腿,和 L 厨师一样,35岁奋勇转行学厨,辗转于各个欧美酒店,最后成了厨师学校教员。

F 厨师几乎每天都比L厨师早回家,回家前,拎着黑色行李包到西点厨房聊会儿天,再say goodbye。

L 厨师则继续在厨房里,不紧不慢又似乎心事重重地忙活。

对抗浪费的堂吉诃德

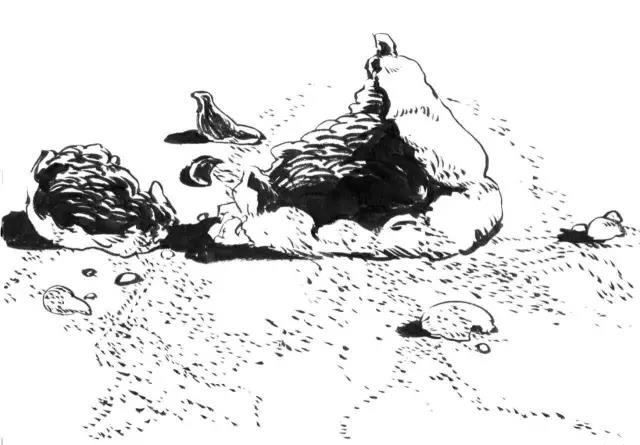

从垃圾桶里头往上看,大约是这么个光景。一个学校有7个厨房,早中晚三班,所以这光景每天要出现至少21次。每个厨房有3个垃圾桶,这意味着每天要拖走63个大垃圾袋。

每天必扔的东西,包括被舔了一下的塑料勺子、叉子,一次性塑胶手套(这两样东西都是美国sanitation标准的产物,不让厨师的任何部位、任何体液碰到食物,保持干净),切了一半的蔬果瓜菜,盛在一次性小纸杯里的各式调料。其余的弃物,根据课程内容而不同。

在K厨师的课上,我们做过沙拉,学过切土豆、洋葱、胡萝卜,扔掉的就是一麻袋一麻袋的土豆、洋葱、胡萝卜——课前整个儿地从仓储间进来,课后变成块、丝、片、丁、棱柱体,从垃圾通道出去。

在 O 厨师的基础课上,他什么都教,我们就什么都扔。扔过最贵的东西,是一磅多的菲力牛排,和一尺多长的大块三文鱼腩。它们已经解了冻,上课的时候又只用了三分之一不到,于是只好在垃圾桶里堆出肉山。

接下来是 F 厨师。照样地一路扔过去。要清洁的时候,不管桌上还剩下什么,芦笋也好,黄油也好,鸡排也好,神挡杀神,佛挡杀佛。

再后来,课上到了西点厨房。L 厨师教我们做重芝士蛋糕、天使蛋糕、苹果派、蓝莓派、黑巧克力蛋糕、法棍、pizza面包、佛卡夏面包、千层酥皮、丹麦卷、黄油饼干配蔓越梅/迷迭香/小葱……

和其他厨房一样,西点厨房下课前也要清场,不过这个厨房里的垃圾桶满得比较慢。这是因为面点大多不是像正餐那样酱汁淋漓,热气腾腾,冷了就不好吃,人们更乐意带走它们。

而另一个重要原因是,L 厨师着意对抗浪费。虽然在整个学校里,这个态度看着像堂吉诃德对战风车。

西点厨房的角角落落里,藏着许多 L 厨师救下的厨余。天气热的时候,他从冷库搬出来两桶草莓色的东西,兑上冰苏打水,派给学生喝。一口下去,酸酸甜甜有点像起泡果酒。

“这是你们切下来不用的草莓蒂儿,加上米醋泡出来的草莓醋。夏天完全可以做冰沙吃。切剩的苹果,一样,可以做苹果醋。”

有时候,上午的点心是法棍面包丁配蔬菜沙拉。法棍是本厨房学生练习多余下来的法棍切碎了做的,沙拉的菜来自别的厨房还没用就要扔掉的蔬菜。 如果蔬菜不够新鲜不够嫩了,就拿来做炖菜。

西瓜瓤子挖出来做点心,瓜皮不扔,把白色的部分切条,做成腌渍瓜皮。捞出来的时候晶莹剔透,浸满了甜醋、泡椒、藤椒、八角,以及一些意想不到的香料的味道。完全可以代替腌黄瓜夹在三明治里吃。

L 厨师在上课的时候也会盯着学生的锅碗瓢盆。他一大声说话,大家就都紧张起来。

“这是谁的垃圾盆?里面有半个洋葱!你当这是垃圾?下次再让我看到盆里有整大块儿好菜,我就让谁出去。”

“... ...”

"怎么没人答应?你们听不见吗?"

“Yes, Chef.” 大家说。

“大声点!”

“YES, CHEF!” 大家喊。

“所有人停下来!看看Bob的搅拌盆。”

可怜的Bob拿着搅拌盆正准备洗,看着厨师蹬蹬走过来,下意识退开两步。厨师一把抓过他手上的盆子,盆口朝外,提起来让大家看。

“这里面是什么?边上的面糊刮下来能做一整个曲奇,一个曲奇卖一美元。”厨师麻利地用橡皮铲里里外外刮了一圈,面糊在铲上堆起一小团。他走到Bob的工作台前,把那一小团往Bob的烤盘上一拍,一个扁扁的巧克力豆曲奇和Bob做的其他曲奇排在一起。

“好了。拿去洗。”他把盆子塞回给Bob,环视其他人。“要是你自己开店,每烤两盘曲奇少赚三美元,迟早玩儿完。”

“YES, CHEF!” 大家又喊。

厨师学校里的超重率

我们这所厨师学校里的超重率,我没有算过。感觉上看,70%的人BMI指数都在25以上。

啤酒肚、双下巴是常见配置。和下巴连成一块的脖子、胖鼓鼓的手背、从手肘处开始突然膨大的上臂、撑饱厨师裤的大屁股、超过40码的厨师鞋,并不少见。背肌劳损、轻微驼背、膝关节炎、肩周炎、糖尿病、高血压、高血脂、高血糖,虽然没有体型那么一望而知,也很常被提起。

“忽溜”吞下两个不小心捏破的溏心蛋,呱唧呱唧大嚼烤玉米片配牛油果酱,一口塞下半条淋着棕酱汁的鸡腿,像喝水一样咕咚咕咚喝冰镇可乐……学生们课上课下,随时在吃。

自助餐实践课每隔几天就在四楼走廊上大摆流水席。凯撒沙拉、帕玛火腿配蜜瓜、腌三文鱼配茴香沙拉酱和苏打饼、奶汁炖菜、烤鱼、BBQ烧猪肉、牛肉威灵顿卷、芝士焗土豆、蝴蝶酥、蔓越莓司康、巧克力酱饼干杯、冰柠檬茶……从前菜到甜点,人们摇摇摆摆一路吃过去。

每次菜单都不一样,有时候是印度菜系,有时候是地中海菜系,有时候是北欧系腌肉宴,有时候专门做小碟小碟、一口一份的食物,都任吃。

每天早午晚,有学生或厨师把食物端到前台、行政办公室给工作人员吃。有时候厨师指挥学生用推车把食物从四楼厨房运到三楼,给经过的一切校内人员和访客吃。

虽然热量高,但油脂的吸引力是不容置疑的,特别是黄油。 一箱箱黄油砖从后勤采购部运到厨房,每天耗用。

K 厨师向我们示范各类酱汁的做法。美乃滋酱(Mayonnaise)是用一个蛋黄加上六倍量的液态油搅打成的;荷兰酱(Hollandaise)的主要成分是蛋黄和黄油,一个蛋黄兑1到1.5盎司的黄油,隔水加热成浓浓的明黄色酱汁。它们在餐桌上极受欢迎。

L 厨师的教课食谱里,除了马卡龙、法棍、天使蛋糕不用油,其它所有食物,都要用黄油:司康和美式松饼要用核桃大小的一片片黄油,可颂面皮要用擀面杖擀出来的大片黄油饼,各式曲奇要用软化黄油来搅打成面团面糊,巧克力蛋糕和海绵蛋糕都要用黄油和牛奶冲进面粉里。

疑似因为高血压高血脂而脸膛通红的 O 厨师,在课上用粗圆灵活的手指拎起两块一元硬币大小的黄油,扔进已经浓成糊状的奶油蛤蜊汤里,再说一声,“这样汤才够味”。同样红脖子红脸的U厨师,在炖饭、炖菜、薯泥等糊状坨状食物的菜谱里,一定要加黄油。当他说“味儿不够”,就是在说黄油不够。

U 厨师还会把清甜的莲雾切开,埋进白糖里,腌制之后加上黄油和肉桂放进烤箱,出来变成红糊糊一大坨,用勺子挖着吃。我觉得甜得发齁,吃一口就放下了。

和学生们不同,厨师们虽然断然地用黄油来提升食物的诱惑力,但是他们不贪恋食物。

K厨师和F厨师在实践课上会尝学生的菜,但是吃一小口,就扭头吐到垃圾桶。“我们厨师要学会对食物硬下心肠。”K 厨师说。

有的学生为了保持体型,不怎么吃自己做的东西。干瘦的Nancy就总是在别人大嚼披萨和汉堡的时候打开她自带的食盒,静静地吃切成片的草莓和苹果。整天难得笑一下的Alica下课前只吃自己盘子里的蔬菜,肉和淀粉做好了就倒掉。

我也把油腻腻的食物打包,出门之后给地铁边的流浪汉——其中有的人已经很胖,坐在地上像一滩薯泥。

厨师学校里的学生

来到厨师学校学厨艺的理由有很多,但我看到的大多数人,对毕业后就业的第一想法仍然朴素:糊口、还债。

一种是太年轻就做了父母的人,比如John和Josh。2014年的时候,John刚满30岁,方脸膛,两颊下垂,把嘴角也往下拖,看起来有点沮丧,做笔记的时候喜欢默默咬笔头。他上课准点来,下课到点走,把自己和旁边人剩下的食物全部包走,一点不留。直到他毕业前,我才从大家的闲聊中听到,John正在申请第四份兼职工作,是夜班保安,因为他的第五个孩子出生了。

“可怜的家伙,老是忘带套。”同班的Josh在调侃,不知道说他还是说自己。

说这话的时候,Josh离24岁生日不远,第二个孩子已经两岁了。他目前只需要做一份清洁工兼职,加上低保,就可以跟年少的妻子一起维持家计。Josh自嘲地说,他们自由(liberal)得太早,结果这辈子和文理学院教育(liberal arts)是无缘了,只有指望努力供孩子们上大学,重获自由。

和Josh同龄的Sedik,则在另一类型的生活战役里缠斗不倦。为了还清学费债务、医保债务和交房租,他一周的工作时间,除了上学,还有接近80小时。这让人想起草原上为了生存,不断奔跑捕猎的豹子,而且是精瘦的那种——看他那身黑里带古铜色的皮肤,厚嘴唇,突出的颧骨和眉棱骨,细腰和手臂上的结实小鼓包,就知道。

Sedik 容易激动,让他发火的原因一般都是“有人欺负咱黑人”,这大概就是俗称的“angry black man”现象。认识他以来,一共看他发过两次火,一次是因为白人厨师给他分的菜谱比较难,上菜时间又短,他觉得被穿小鞋;另一次,和他一组做菜的白人哥们要换组,他觉得是针对他。每次发火,他都张大鼻孔,讲话节奏加快,两条膀子一耸一耸,好像在唱愤怒的rap。

然而,我常觉得,Sedik 最多不过是个情绪都写在脸上的大男孩。高兴的时候,他也会用胳膊肘碰碰别人,来一句“yoo”,听见好笑段子,就哈哈大笑,露出两排大白牙。他喜欢高质量的羊毛衫,就把本可以储蓄起来的钱狠狠地花一把,买一件开司米毛衣。有时候我羡慕他,可以这样笑,这样亲近人,这样发怒,这样挥霍。

除开少年爸爸、负债学生,还有一类不为就业,只为育儿的妈妈。

44岁的Nancy,身板干瘦,头发像金色稻草堆在两肩,讲话的神情和手脚动作,总让人觉得她烧糊了锅,正在手忙脚乱去救火。Nancy 是四个孩子的妈妈,几乎每天都因为忙孩子的事迟到,而来学校本身也是为了孩子,“让他们吃好点。”

大儿子的棒球赛不能缺席,小儿子的幼儿园体育会也要接送,哪个孩子病了都得请假,而且做妈妈的除了上课、带孩子,还要兼顾运动,所以她的厨师外套里面总是运动衣裤,厨师鞋换下就是长跑鞋。

Nancy 后来肄业了,因为她的二儿子要升学,她要陪他。

后来在Facebook的时空里,我看到 Sedik 和越南哥们 Vincent 合伙开了一家餐车,除了学贷以外又借上了小企业贷,2017年也还在清偿。而 John 和 Josh 似乎忙得没有时间更新社交页面。

Nancy 的所有状态和更新都和她的小宝贝们有关。大儿子开生日 party 二儿子买了新裤子,三儿子卖柠檬水,小儿子幼儿园毕业典礼。照片上,她奋力地笑着。

生活是个大池塘,有人甩开胳膊畅游,有人扑腾呛水,有人咕噜咕噜往下沉,有人抱着救生圈。

入学后没多久,就听说学校要关门了

冬天到了。这个消息,和很多口口相传的八卦一样,在图书馆、走廊和熨衣间发酵。先是在听到学生议论,再是文化课代课老师模棱两可的描述,最后是学生事务处群发的官方邮件。

“本周,我校的北美校区持有者宣布出售学校,目前正在寻求有意者出资,接管学校的教学项目、学生、职员,并在未来延续学校的教育品牌价值。

“不管本校是否出售,您都有机会按您的时间规划完成学业。我们不认为目前情况会影响您的学习之旅……我们一直是一个市场价值高、受到广泛认可的品牌……

“重点声明,这不是学校关门的通知,而是我校升值的信号。出售学校意味着我们学校的前景好,值得下任投资者投入比现任更多的资金。”

大脑先是“嗡”了一下,然后目光开始捕捉关键词,自动把其中一部分划重点:

一、我们老板要把学校卖掉;

二、我们认为卖学校对学生的学业前程没影响;

三、我们品牌的市场价值一直高,卖学校只会让我校今后更有前途。

正文下面还有一串Q&A,最后一个问题是:什么因素促使学校持有方决定卖出学校?

答案里出现了一个名词:the new “Gainful Employment” regulations.

点开教育部官网,奥巴马政府在2014年通过、2015年将要实施的《高等教育法》第四条,赫然在目。法案提出了Debt-to-Earning rate,即债务/收入比(D/E rate):职业学校学生在毕业后两年内,年还债额达到总收入的8%,或达到税后可自由支配收入的20%,就算碰到警戒线。对于D/E rate高于警戒线的职校,联邦政府将不再拨款助学贷款。

在这一法令下,北美的各大厨艺学校首当其冲,生源将因为停发助学金而锐减。

而全美综合排名前十的厨艺学校中,学费最贵的ICC (International Culinary Center)在2014年7月份已遭学生起诉。起诉原因是欺骗性广告:学生看了招生宣传,以为从这所学校出来就能“顺畅迈向业内顶级工作“,等毕业了,发现只是背上顶级贷款。蓝带学校(Le Cordon Bleu)的两所分校也在2009年和2011年,因为同样的原因被起诉。2013年,其中一个校区的毕业生原告胜诉,获赔21万7千美金。

读所谓top10的厨师学校,哪怕是有资格申请助学金的美国学生,仍然还有$20k~70k的学费要自付。自付额度中有$7.5k~16k左右,可以通过校方向政府借贷款,剩下的全凭自己筹集。

假设我毕业后成为最初级的line cook,基本年薪$25k。我欠的教育资金只有政府的$7.5k,每年拿总收入的8%,即$2k来还债,那么债务要还3年半。如果我欠了16k,就要还8年。但如果我还借了亲戚的债、朋友的钱,甚至高利贷......来付助学金和政府贷款以外的学费,那么我恐怕得只要醒着,就去找来钱的活。

为什么厨师学校学费这么贵?

眼前清晰地浮现出一个个满载的大垃圾桶。精心烹制的西班牙海鲜饭、用不完的黄油和鸡蛋白,随手丢弃的半个土豆、一截胡萝卜......混合了勺子叉子纸杯手套创可贴发网,能吃的、不能吃的,在这里殊途同归。还有那些被人为损坏的不锈钢锅、铸铁锅、厨师机配件、榨汁机……

人人想当大厨,但是爬到那儿的终究只是少数人,大部分人只能盈亏自负。

而我模糊意识到,被父母资助入学的自己被豁免了多少责任。

厨师们的去路:

跳槽、退休、商业计划书

校方寻求接盘投资者的消息公布之后,另一封“教育部禁止本校继续招生”的邮件也在5月初群发给在校生,“下一步去哪里”成为厨师们的公开话题——如果找不到接盘者了,那么食尽鸟投林,大家各谋出路。

首先作出调整的是西点专科。

T 厨师离职,校方不再雇人填缺,趁势把专科的晚班取消了。负责早午两班的M厨师也开始装修她买下的房子,就在老家海边镇上。她打算以后回去操持老本行——开面包店,商标也设计好了:米黄底子上碳笔线勾勒出一辆自行车,车篮里斜斜地搁了一束鲜花。

O 厨师从前是波城一间 bistro (家庭式小酒馆)的主厨兼老板,出品菜式美味,餐厅氛围好,在 yelp (美国版大众点评网)上评分很高,也上过本地杂志。虽然营业20年,厨师还是没挡住2009年的金融海啸,还不上贷款,只得卖了餐厅,应聘到厨师学校工作。

“再找个下家呗。我朋友多。”他说得很干脆,而且已经在用周末的时间去和“老伙计们”喝酒洽谈了。

F 厨师选择退休旅游。他的厨房墙上挂着意大利地图,地名旁边缀着火腿、橄榄、葡萄酒等等特产图标,我留下来练习的时候,偶尔看到他用红外线教鞭神游故乡:亮亮的小红点从火腿市划到干酪镇,移向橄榄油区,再往有小麦的地方过渡......像在跳一支舞。

“明年这个旅游就成真了。而且我还想去中国西安,听说那儿的小麦特别好,赶上意大利的了。”

U 厨师已经兼任《America's Test Kitchen》杂志版约稿作者。他一直想开一间分子料理餐厅,并且做到收支持平。在学校,他组成了一个研究分子美食的学生兴趣小组,在上课时自称曾经为了一个凝胶的配方做了300次实验。

“千真万确,U 厨师正在写商业计划书.....我见到他在兴趣小组里聊这个事......” 一位同学说着,好像现场抓到U厨师正在一个字母一个字母地敲“business plan”。

确实在酝酿商业计划的人,是 L 厨师。他一直想在高端小区里开一个实体教学厨房,或至少写本菜谱。但他的写作是短板,平时写邮件都困难,只好托学生动笔。我为他写过一封自我简介,还通过同学找到了一位愿意帮忙给商业计划提意见的银行经理,但他最后也没有见到L厨师。

另一个已经出过一两本书的学生,愿意帮助 L 厨师测试菜谱。最近半年,她开始探究美国人麸质过敏的现象。

“我已经有几个很可靠的伙伴,做采购、财务、营销、前台,都可以出来。但是我一决定出来,就要为他们负全责……这是很大的责任,每一步都得可靠……”空荡荡的厨房里, L 厨师又像是对我们说,又像是自语。

最后, L 厨师没有出书也没有独立开教学厨房,而是接下了老东家 CH 酒店的聘书,回去做饼房主厨。

他确实年纪大了。已经在厨房里轻微中风三次,上课当场倒下一次,被担架抬下三楼,幸好医院就在几条街外,不然恐怕就过去了。这辈子没开成自己的厨房也罢,至少还有命在。现在往大了想想,希拉里这辈子也无缘美国总统,不是吗。高龄上位,能不能活着下来,谁也不知道。

厨师们各有计划,学校的转卖计划也有了结果。因为一年都没人接盘,学校终于在2015年底向媒体宣布,等最后一届学生毕业就关门。

决定退学

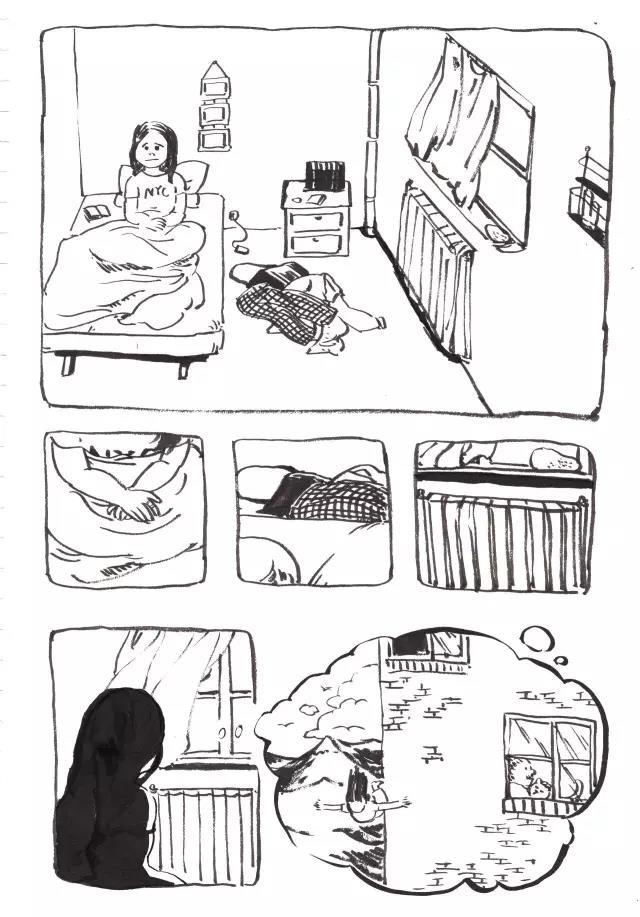

2015年8月份,我回了趟国,越来越嗜睡,在床上可以一动不动躺到早上十一点。那段时间,模模糊糊的受骗感像空气一样,呼吸间都能感受到。

被谁骗了不知道,总之我是被骗了。而且不能细想,不敢细想。

为什么放弃了学术之路?——否则我现在应该在北美读博士了。

为什么口口声声说为了家业才放弃学业,而回来之后对父母的生意产生生理性厌恶?

为什么顶着父母的忧疑去学厨,一开始觉得哪怕从服务生做起也可以,到现在为止却根本没有去投一份简历?

——大傻逼。

不知道哪儿来的轻蔑控诉,在心里反复投出空洞的回声。只有睡觉的时候,它才不响。

跟学校说了11月回去,拖到12月;再从12月拖到2016年2月,最后从2月拖到4月。整整小半年。然而再回到学校时,又陷入失眠的困扰。

醒着的时候,就进入无间断的思虑。高强度学术训练养成的自动化大脑,这会儿倒戈相向了。从细节里面使劲发掘含义和线索的能力,寻找和理解不同观点与视角的能力......它们曾经被用来写针脚细密的论文,现在被拿来找自己的麻烦。

默默无言,看着天花板十分钟、二十分钟、一小时。学校的实践课马上就到,可再也没有力气继续了。每次扔垃圾,就觉得像在扔自己。

“不不,这只是妄想。真实情况只是你体内血清素偏低。你好歹要拿个学位。不要忘了,你曾经为上一个学位而坚持了五年,你可以的……”

“我不管了,我想离开这里。留在这里虚耗时间,没有意义。早点了断吧!人要学会放弃。”

“为了这可笑的厨艺梦,你连学术前途都不要了。再把这条路丢掉,你就成为朋友中间的笑柄了。一个浪费人生的失败者,笨蛋!”

“你知道自己为什么总是那么紧张吗?因为你每开始一点什么都要求自己做完做好做得让人挑不出毛病,这样你一辈子都围着别人转,一点都不值得!”

“退了学,下一步在哪里,你还能干什么?你一厢情愿进来,搞得乱七八糟又没头没脑地退出,你的人生真是毫无计划,缺乏保障。可笑。”

两个声音在大脑里往来厮杀,直到把肚子弄饿了,才坐起来,去厨房煮面吃。

几天之后,我去教务处面谈。

“好吧,年轻女士,如果你坚持这么做的话。” 负责教务老师的语气和眼神,让我觉得自己好像长了个驴头——《猫和老鼠》动画片里,有时候汤姆猫做了傻事,就会变成那种样子。

OK,我现在就是傻驴,但是无所谓别人怎么看了。这么想着,我在退学申请表上,签下了自己的名字。

2016年8月5日,我办完所有退学手续,正式和学校脱离关系。晚班开始之前,带着紧张和漠然,告诉当班的大厨 H,我要走了。他发出了表示“哦”的声音,于是我走了。

好多东西还在衣柜里。穿了一年多、汗湿无数次,已经被磨得柔软的白色打底T恤、失去整齐折线的厨师外套、经常连续穿着、磨起了毛的厨师裤、带着无法洗去的淡淡污渍的围裙、烧穿了洞的护手毛巾、微微起皱的帽子和开始像咸菜干的厨师领巾,以及染上了油味儿的刀具包。它们在黑暗里静躺,像犯罪证据。

夏日,蝉鸣声响彻街道,阳光入室,让这屋子也显得乐观了。我趁着黄昏未至,开始收拾家当。

一年半前入学时还崭新的那一套东西,现在都和我一样疲惫了,它们软绒绒皱巴巴地躺在温暖的地板上,显得苍老而驯服。我把它们一件一件折好,放进大塑料袋,提着袋子出门,戴上耳机,打开Pokémon, 欢快的游戏音乐灌入大脑,情绪水位稳定上升。一路走,走到街口两米多高的的衣物回收箱,掀开盖子——

再见——不,永别了。

文章作者

三明治

发表文章84篇 获得4个推荐 粉丝1731人

以文字和故事为核心的文创品牌,非虚构生活写作孵化平台。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里