为什么说柏林是“一战”后最先进的城市?

作者:后浪图书

2018-08-14·阅读时长10分钟

提起德国和二战,大多数人想到是希特勒、纳粹党、第三帝国......对于美国漫画家贾森·卢茨来说,更有趣的故事是不太为人所知的魏玛共和国的失败,以及柏林从欧洲当时最先进的城市之一转变为邪恶和镇压的中心。

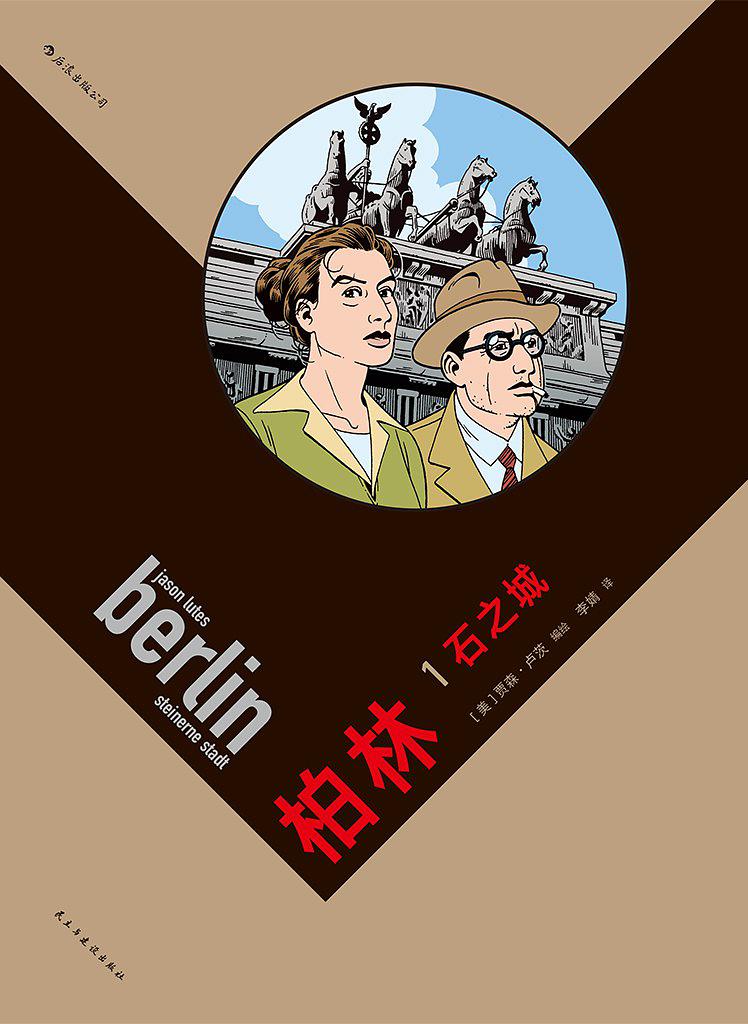

1996年,贾森·卢茨开始在蒙特利尔的漫画杂志Drawn& Quarterly(最初是蒙特利尔另一份漫画杂志BlackEye Books)上不定期刊载“柏林”系列,讲述1928年至1933年之间魏玛共和国衰落过程中德国柏林的生活。“柏林”系列原计划分成24期(后减至22期),最后一期于2017年完成,前后跨度长达21年。

2000年6月,“柏林”的前8期首先集结成册,以《柏林:石之城(Berlin:City of Stones)》的书名出版。第二卷(9-16期)于2008年9月出版,题名是《柏林:烟之城(Berlin:City of smoke)》,第三卷题为《柏林:光之城(Berlin:City of light)》,预计2018年秋季出版。

作为一部题材宏大、视角独特、内容翔实、细节丰富、心理刻画细腻的历史题材漫画,“柏林”系列受到读者和漫评人的一致好评。为了让中国读者了解作者创作这部作品的背景和动机,后浪漫编译了CBR和ACTUABD两个漫评网站上的作者访谈录(分别是2008年8月和11月)。

l 是什么让你选择了“柏林”作为创作的主题?

是我刻意而为。我想讲述一个能让我摆脱熟悉的环境和日常生活的故事。此外,我想探索并理解人在另一个国家、另一个时代如何生活。简言之:我想扩展我看世界的视野。我以前对德国一点儿也不了解,更别提什么魏玛共和国了。不过,随着研究的深入,我对这个题目的热情越来越高涨。

l 崛起的纳粹党如日中天、不可一世,完全掩盖了魏玛共和政权的光芒,你为何偏偏选择了鲜为人知的“魏玛共和”?

部分原因是出于本能,我想让读者更理解、更同情我笔下的德国人。那时候邪与恶的强大力量压在德国人身上,有些“恶”被视作理所应当。我要让读者更加公正客观地看待那样一段历史。

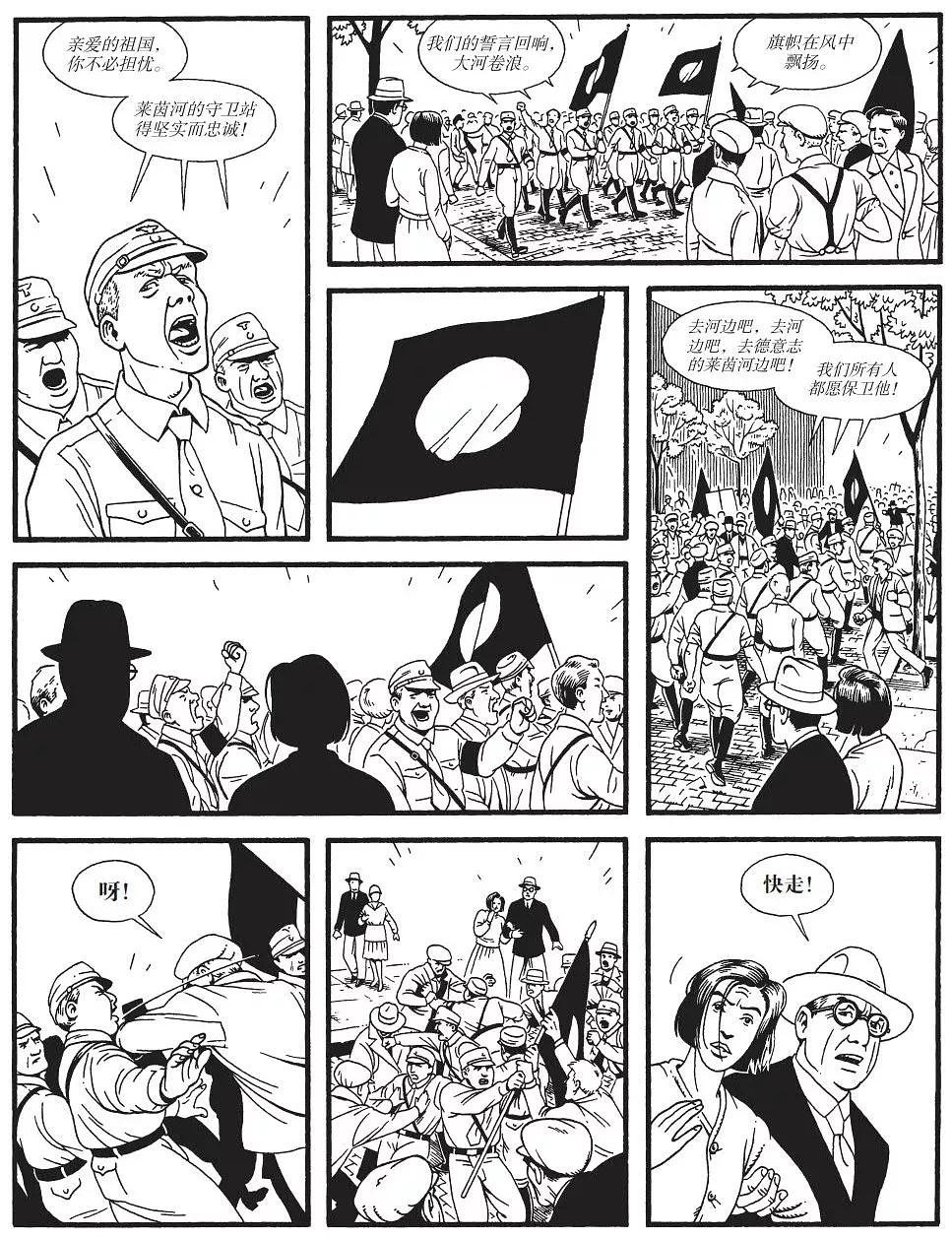

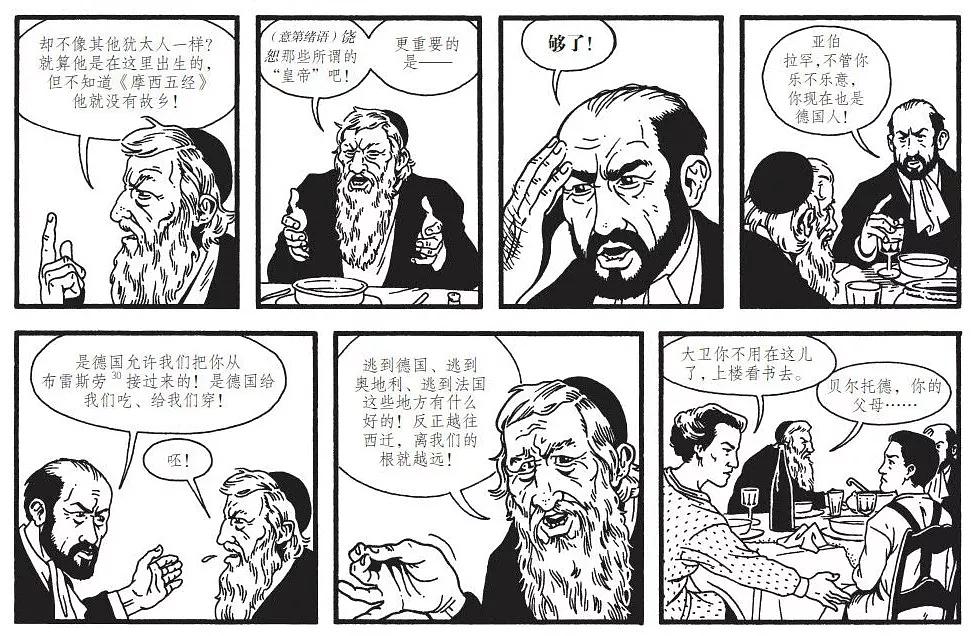

▲第201页,斜体部分为德国诗人马克思·施奈肯伯格(1819-1849)的诗歌《莱茵河守卫》,作于1840年莱茵危机,卡尔·威廉(1815-1873)配曲,成为1870年至1871年普法战争的普鲁士军歌,帝国时期几乎具有国歌的效应。(《柏林1:石之城》作者注,下同。)

了解越多,我越觉得柏林是当时世界上最先进的城市。思想、观念、言论……都可以在那里自由表达,艺术、科学和哲学领域也发展得很快。魏玛共和国是一次政治实验,它吃的太多太快,根本来不及咀嚼。但这次从(一战)废墟中建立一个民主国家的尝试令人印象非常深刻。

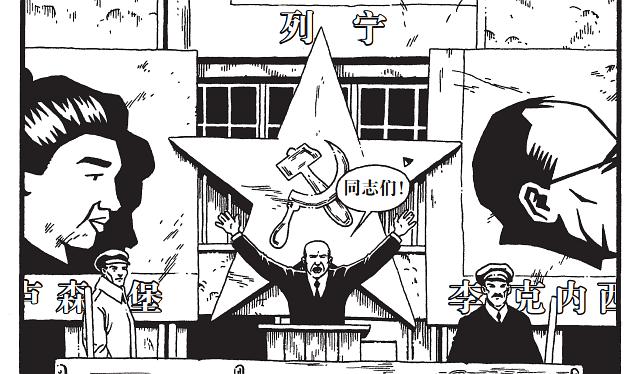

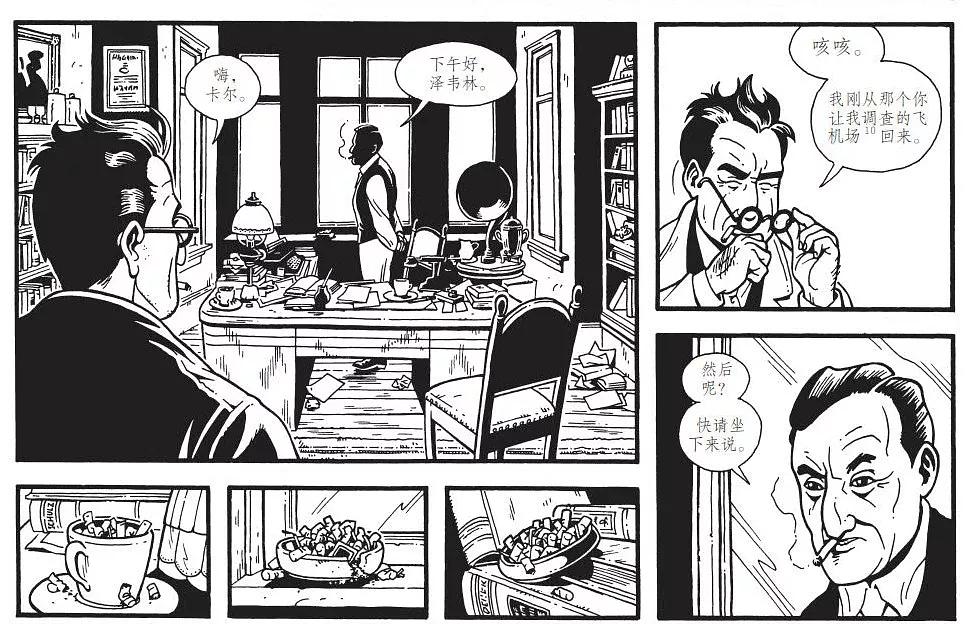

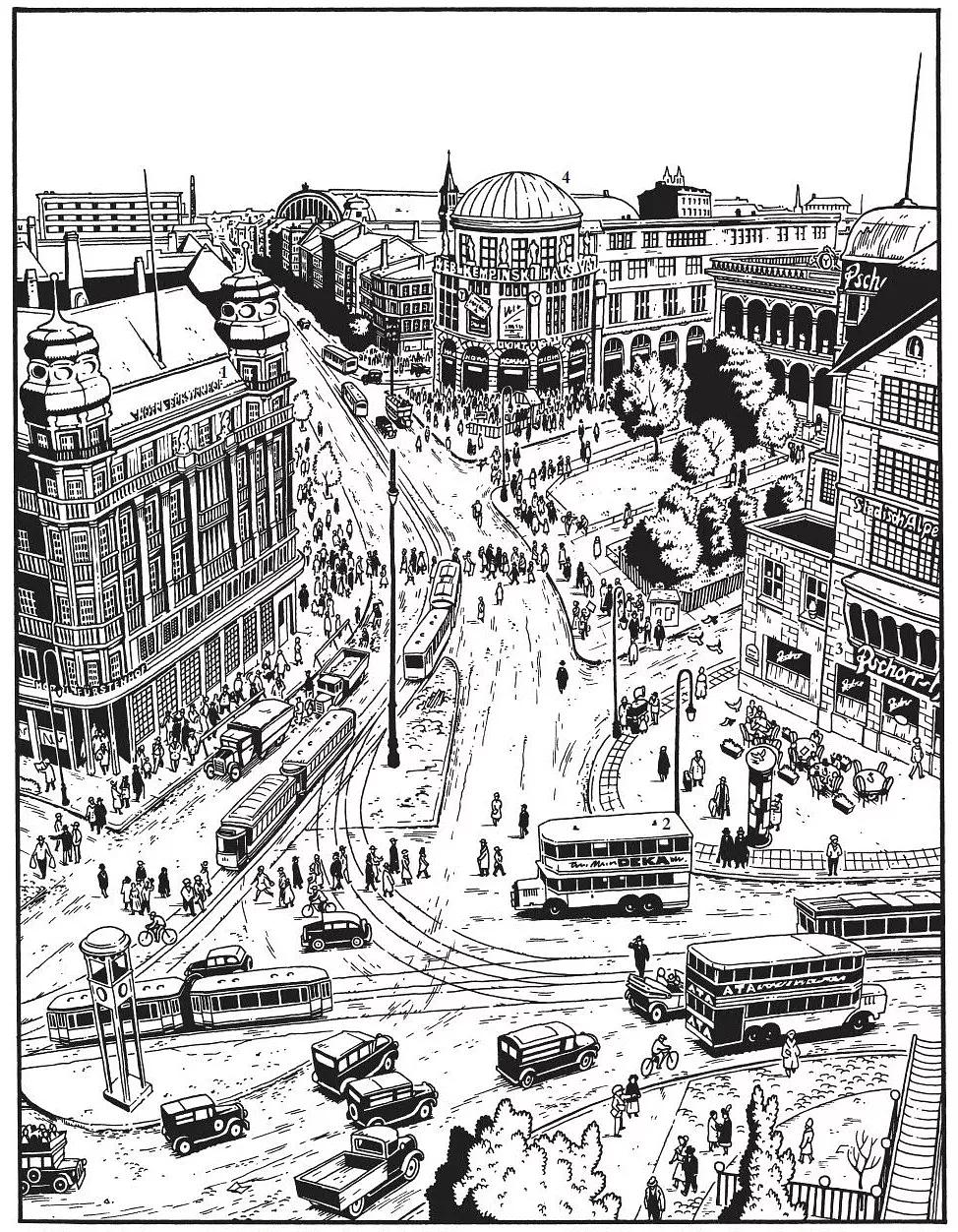

▲第76、77页

▲第76、77页

“为什么事情会如此发展?”这个问题让我很着迷。二战打起来之后,人们听到的只是战争本身,但我想知道为什么。这是让我更感兴趣的东西。

l这一选择会不会也受到美学的影响?包豪斯(Bauhaus)、德国表现主义(German Expressionism).......都是那个时期的。

绝对有影响!尤其是德国表现主义。我上学的时候没怎么接触过这些,但后来,我越是往深处挖,越是觉得有意思。20世纪20-30年代的政治局势非常令人着迷。一战后,德意志帝国(即“第二帝国”)消失,面对生活中发生的诸多变化,人们开始思考该如何建立一个全新的社会。

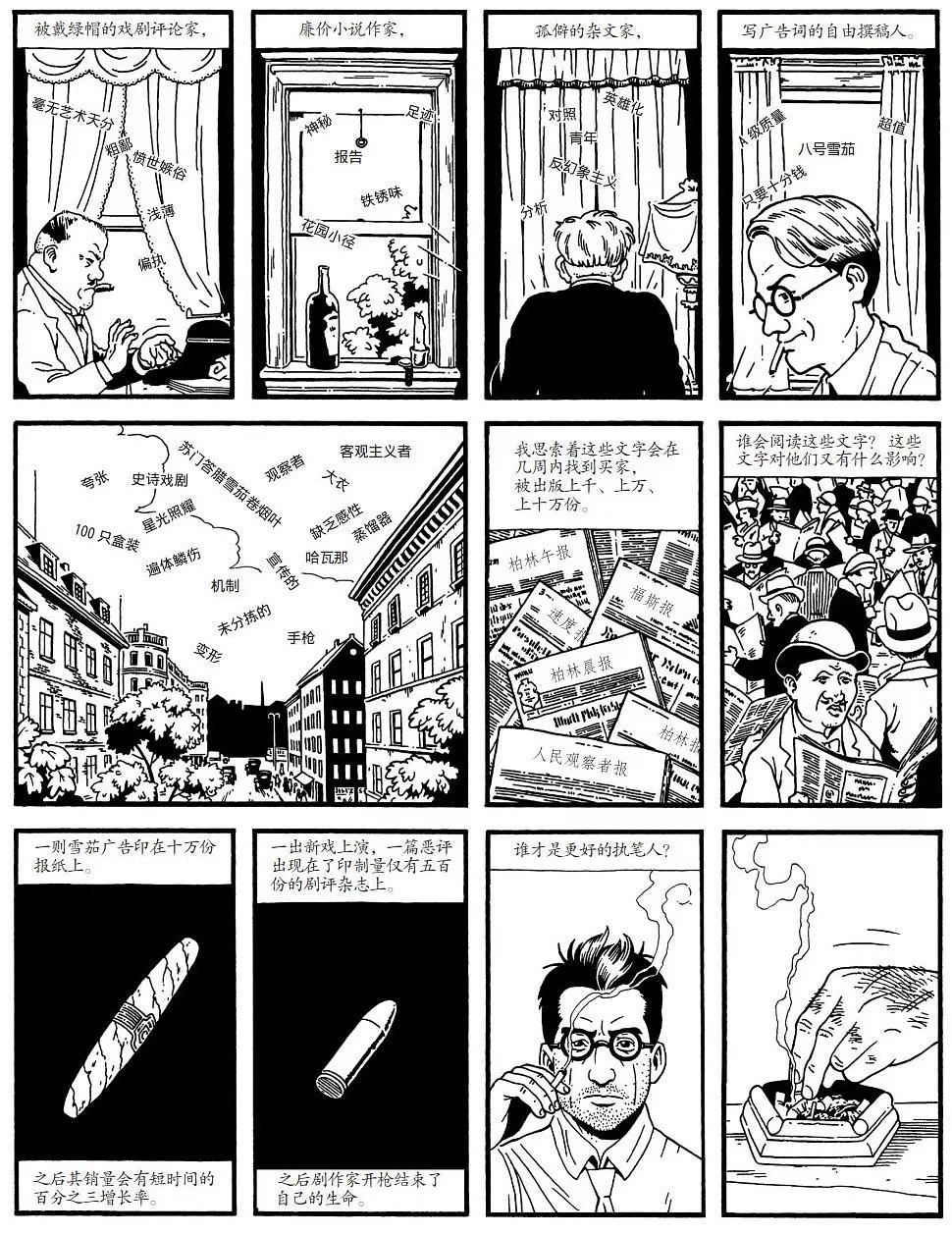

▲第50页

▲第50页

l 你和这个故事有什么个人联系吗?

我有德国血统。我父亲这一支应该源自德国,但我刚开始创作“柏林”的时候并不知道这一点。我的族谱修得不怎么好。

l 在开启“柏林”系列的相关工作之前,你对整体的故事框架做过哪些规划?

我知道的有三点:第一是历史事件;第二,我得跟着书中的主要人物Kurt和Marthe一起生活,我决定追随他们的旅程;第三,我知道它将被分成24章,每章24页。这听起来可能有点儿“任性”,但我需要在创作过程中给自己强加一些看似随机的条条框框。有了这些非常基本的想法,剩下的就是做大量的研究,把整个世界都填进去。不瞒你说,一期的连载就用了我6年时间。

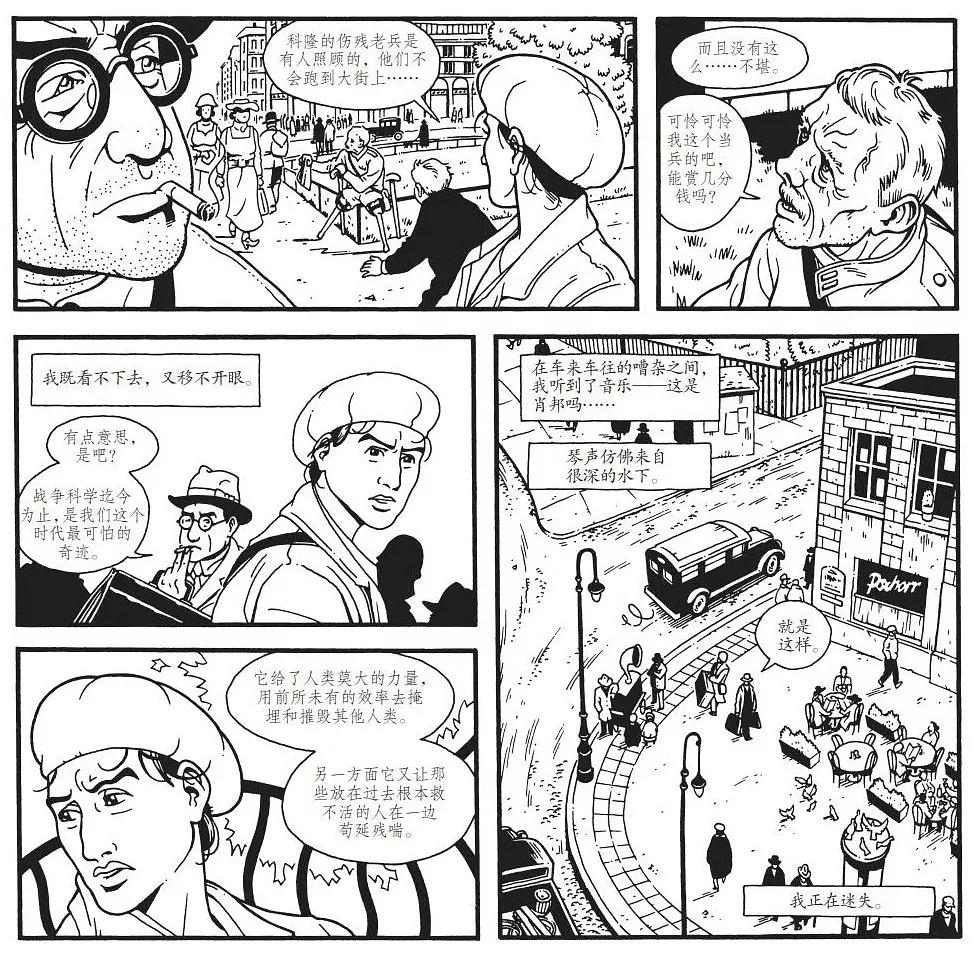

▲第15页,书中两位主要人物Kurt和Marthe初抵柏林,这个一切故事发生的地方。

▲第15页,书中两位主要人物Kurt和Marthe初抵柏林,这个一切故事发生的地方。

▲第22页

此处的“飞机场”指柏林约翰尼斯塔机场。这次事件即1929年3月,卡尔·冯·奥西茨基作为主编,主持报道约翰尼斯塔机场军用飞机状况的先声,而后奥西茨基因此被控间谍罪。

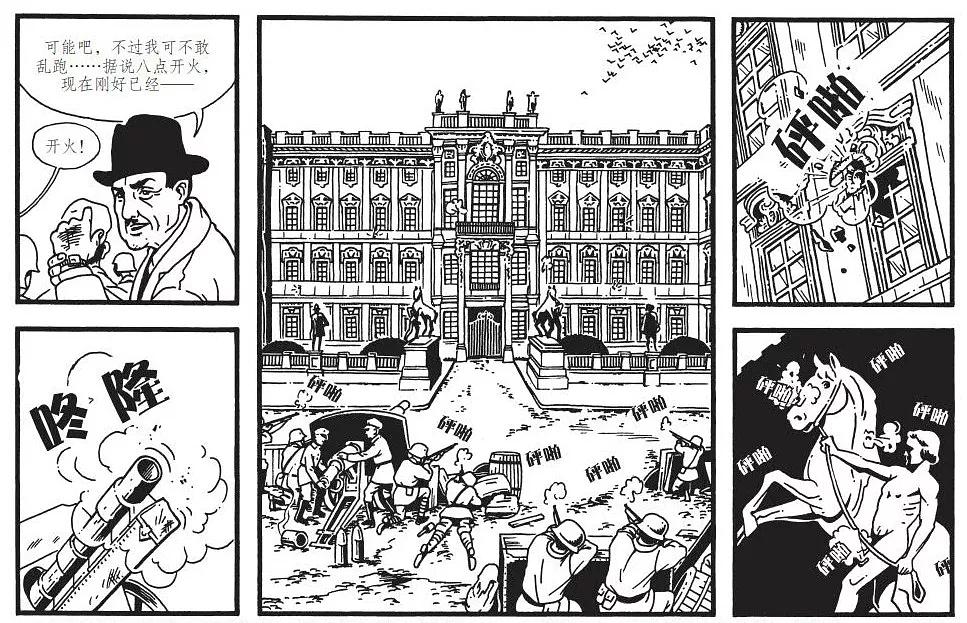

▲第55页

画中事件为轰动柏林的“圣诞节斗争”,因人民海军分部未收到拖欠工资,占领柏林皇宫,并扶持柏林军事总长欧托·维尔斯作为人质,交火中56名士兵丧生,亦有平民死伤。此次事件导致两大社会民主党派MSPD和USPD的联合分崩离析,为纳粹精神的传播创造了有利之处。

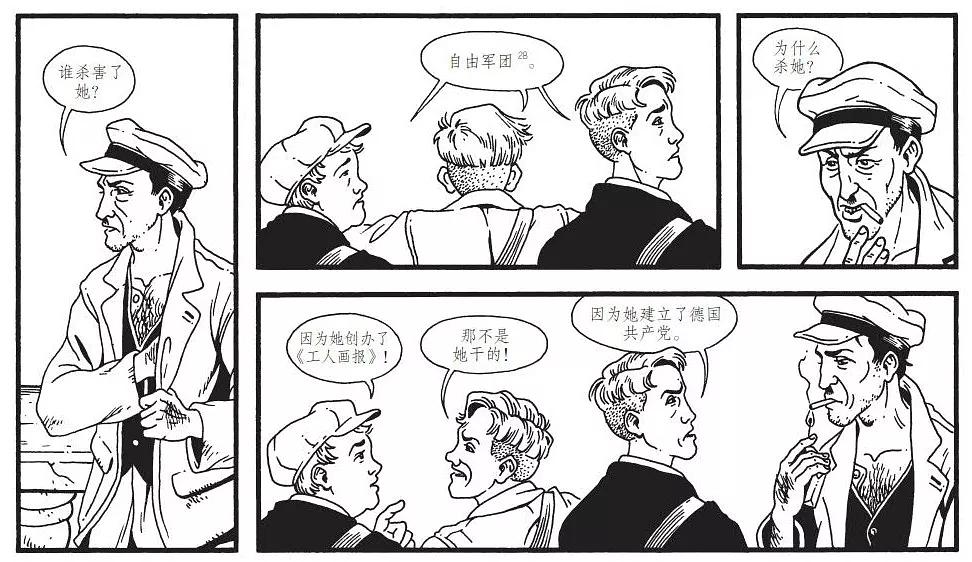

▲第82页

此处的“她”指罗莎·卢森堡。自由军团:1918年随着德国在第一次世界大战中战败而出现,成员有退伍士兵和失业青年,由退役军官领导。

l 创作“柏林”之前,你对素材了解得多吗?

不多。我在美国公立高中接受教育,历史课简直糟透了。有一节课讲二战史,老师给我们放录像带,第一个镜头就是推土机把尸体推进大坑——这是大屠杀给我留下的第一印象。大家都不知道该如何谈论,我当时只是有点困惑和震惊。后来我进了艺术学校,在我考虑接下来该做什么的时候,这些问题又回来了。

l 你在研究过程中发现了哪些奇怪的东西?

太多了!每个角落都有有趣的发现。比如当时的德国议会中,竟然有52个政党。这在美国简直不可想象。德国丢掉了一战,国王也失踪了,每个人都涌进来对国家的未来发表看法。

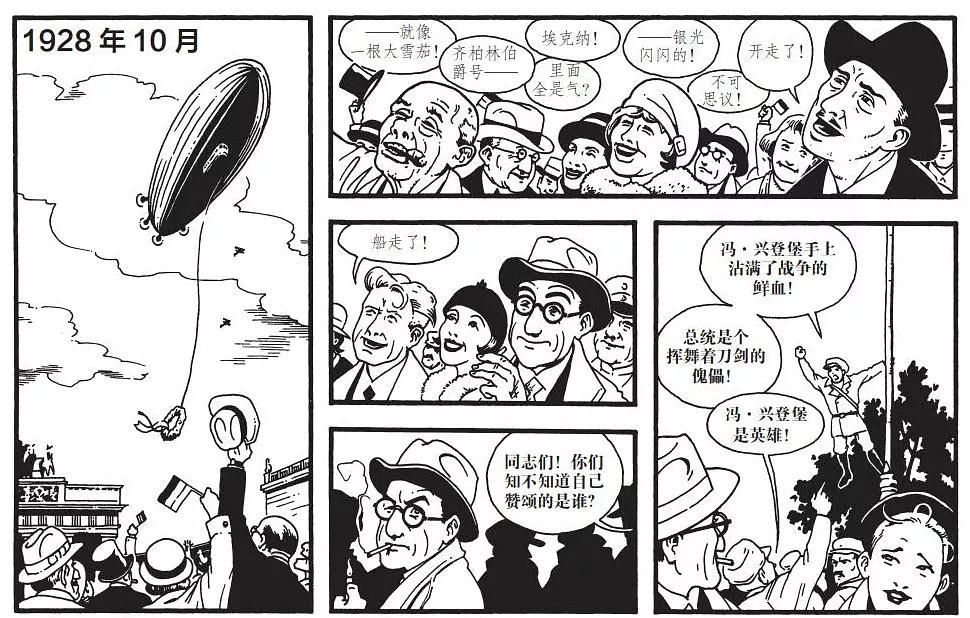

▲第58页

▲第89页

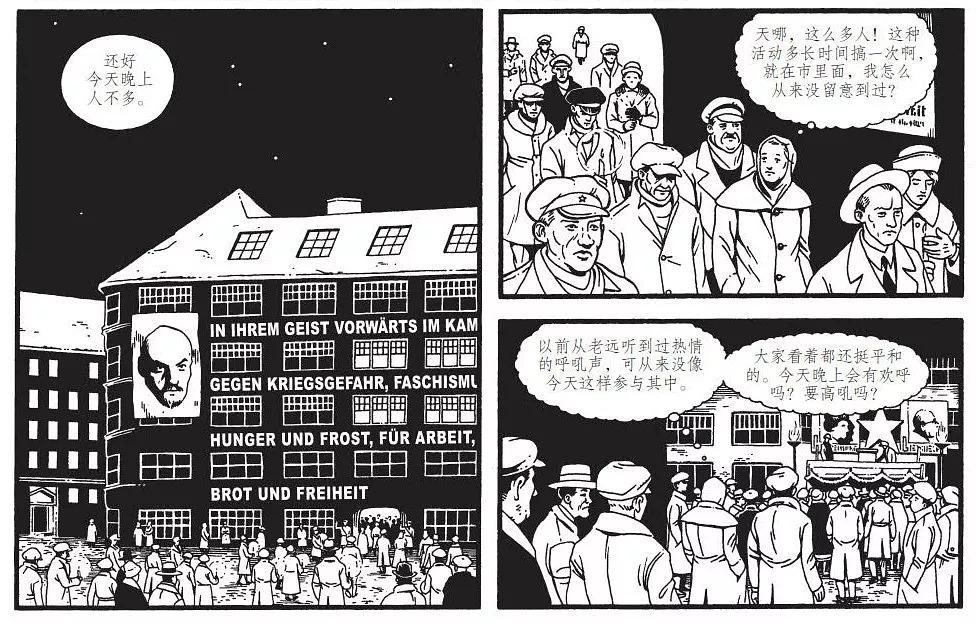

▲第148页

建筑物上的文字:继承他们的遗志,我们抗击战争、法西斯主义、饥饿和严寒,为了工作、面包和自由。

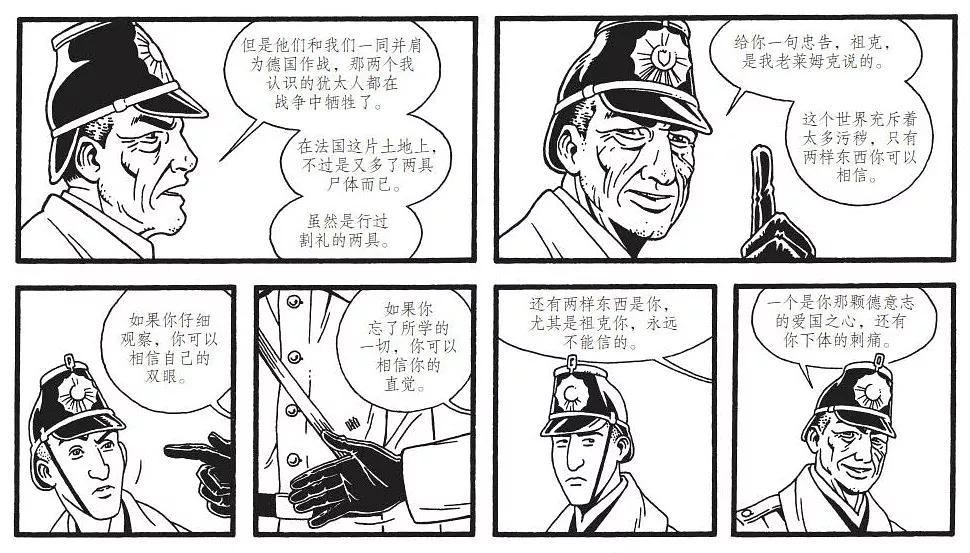

▲第161页

▲第193页

▲第195页

l“柏林”系列中历史事件和人物特别庞杂,把这些片段拼凑在一起困难吗?

的确非常麻烦。把这些都揉在一起还能让人读下去是个不小的挑战。我尽量不让这部作品变成一份“日程表”,尽量客观地对待我笔下的人物,不操纵他们的命运,也不给他们“加戏”——虽然有些读者偏好戏剧性更强的故事。

“柏林”系列中最大的挑战是”让所有盘子都转起来(编者注:杂技中,同时让好几只盘子在棍儿上旋转而不掉落)”。要确保读者搞清楚不同的角色是谁,他们在故事中有什么遭遇,这一点非常困难。有读者说他们分不清谁是谁——有时候我是刻意而为,而其他时候则是戏剧性的失败。这些挑战非常有趣。

我想让“柏林”给人留下更深刻的印象,不愿意遵循任何”怎样讲述一个戏剧性故事”的惯例(比如好莱坞三幕剧标准)。我要采取一种非传统的方式,让我的直觉去引导叙事。我要让“柏林”成为一种对“或许会发生的故事”的可能性的探索。我只要确保它朝着一个方向发展,不会陷入困境也不会不知所措就行了。

l 为了让历史资料准确无误,你是不是你花了很多精力?

我完全不懂德语,这的确是个挑战。不过,我的笔记本上总有一条时间轴,如果某个历史事件影响到我的故事,我会在时间轴上标出来。这本书在德国出版时,德国的出版社检查得非常仔细,所幸只发现了个别小错误,比如道路标识与时代不符,场景出现在了错误的地点......我甚至把一座火车站给画错了(“张冠李戴”式错误)。编辑Carlsen找人给我照了一张“对的”车站照片。我在德语版中把这个车站重画了一遍。等再版的时候,我会注意把这些错误都改过来。话虽如此,我还是得让我的想象力发挥作用。在梳理了繁杂史实之后,我的想象力让这些内容活了过来。

▲第16页

l 自创作“柏林”以来,你去过德国吗?

在我第一次踏上德国领土之前,已经完成前七章了。

l 你在德国的时候,有没有专门去找书中出现的东西或者访问历史事件的发生地?

我真正想看到的是最平凡的东西,比如门把手的样子,鹅卵石的图案……这才是我最感兴趣的。我有一个表亲就住在那儿,一个工人聚居区里,可惜没留下太多日常生活的照片。看再多照片,翻再多地图都不如亲自去趟德国,在那儿我才有身临其境的感觉。柏林这座城市已经发生了翻天覆地的变化,尤其是从二战结束到两德统一这段时间里。这很吸引人,我觉得我爱上了这个地方。

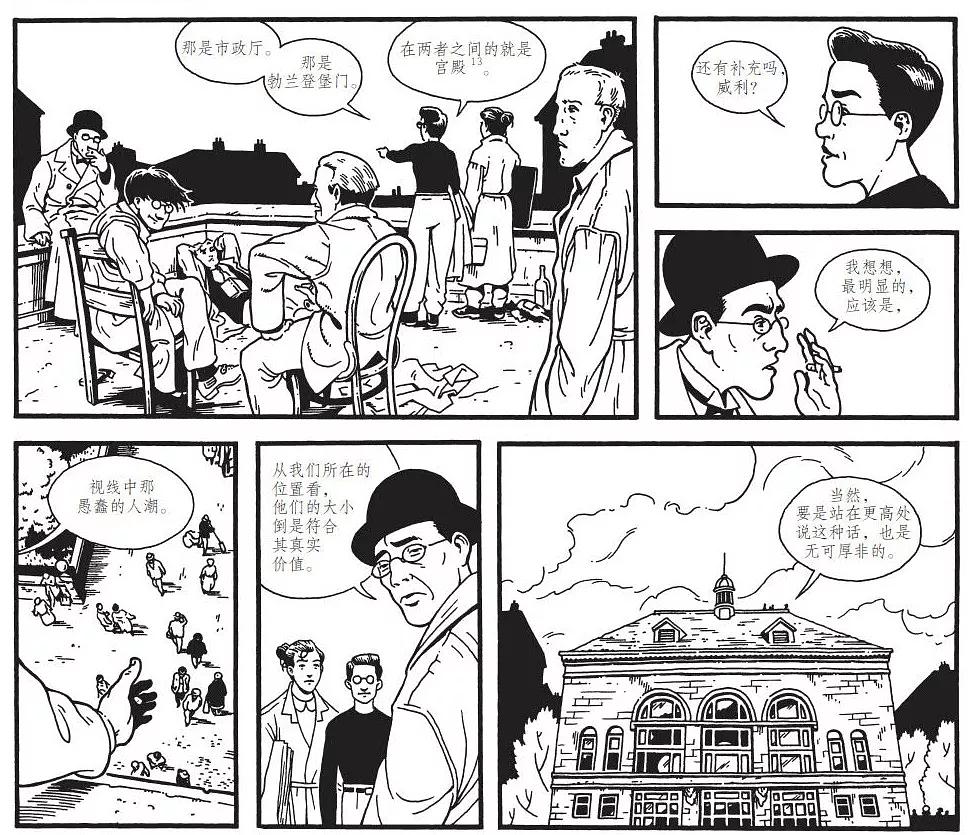

▲第34页

此处的“宫殿”指的是柏林皇宫,它于1442-1451年修建,1702年成为普鲁士王宫,1871年成为德意志皇帝宅邸,魏玛共和国时期成为公共文化场所。“二战”中皇宫遭遇严重损毁,民主德国时期对其进行了拆除改建,现今有民间协会募集资金重建,柏林皇宫被视为世界范围内最重要的巴洛克建筑之一。

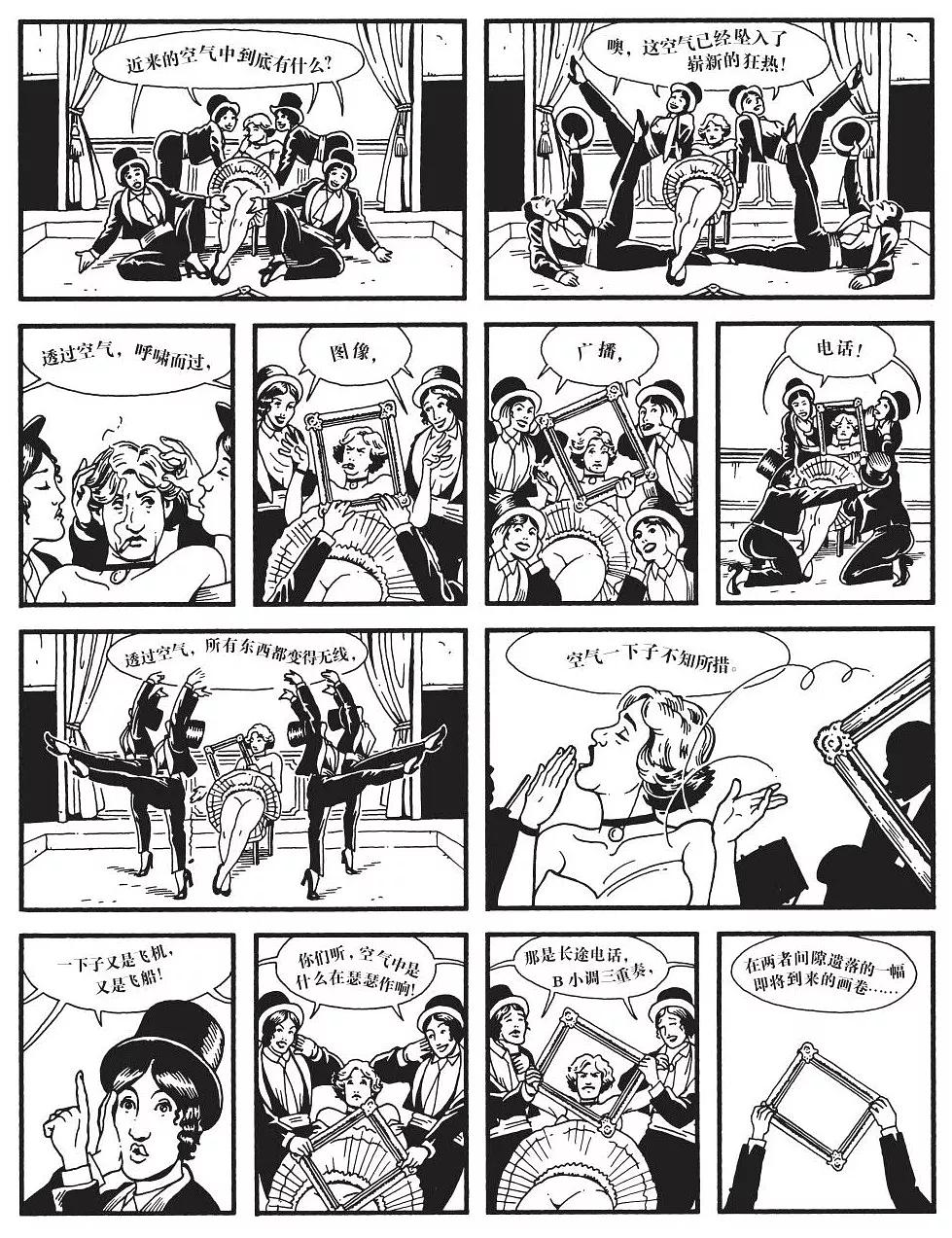

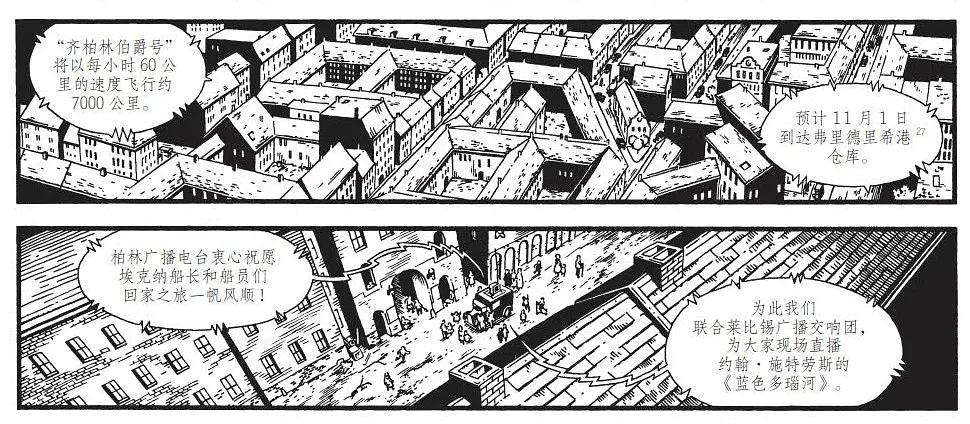

▲第71页

▲第71页

弗里德里希港:德国最南端博登湖北岸港口城市,该城市的近代工业化由齐柏林飞船公司一手带动起来,今有齐柏林博物馆坐落于此,该市大学也冠以齐柏林的名字。

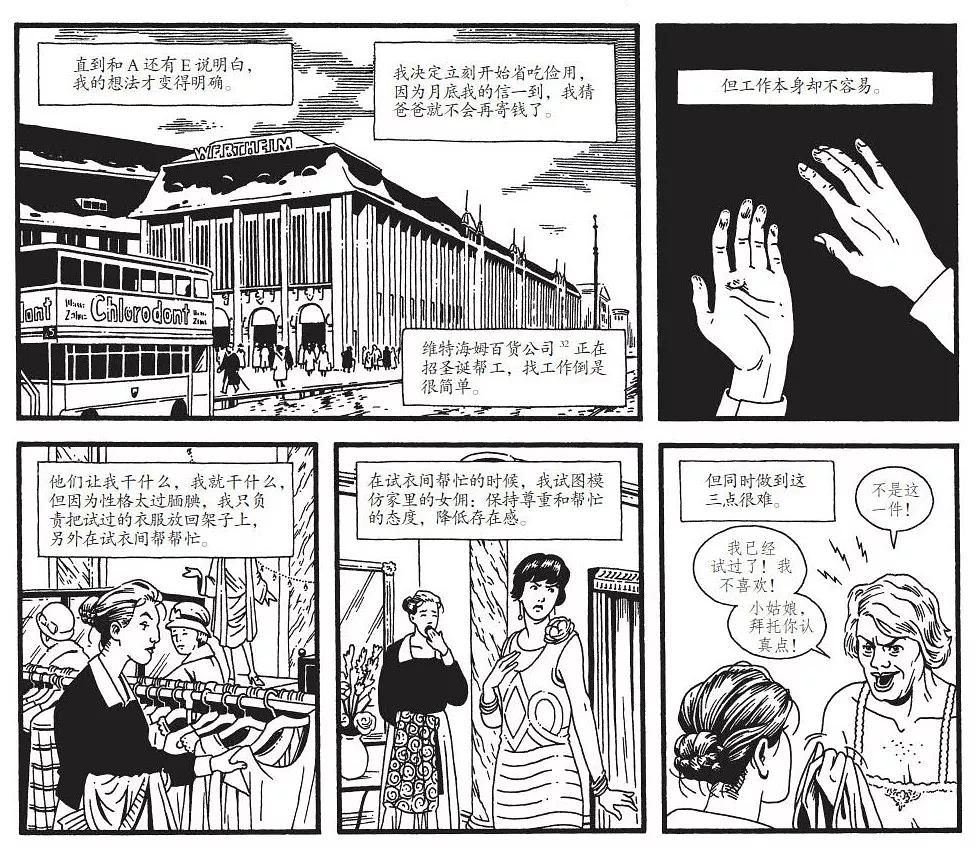

▲第124页

▲第124页

维特海姆百货公司:维特海姆集团隶属维特海姆家族,起源于北德汉萨城市维特拉尔松德,维特海姆作为重要的商贸集团被纳粹党人充公,战后重建。

l 你在“柏林”中投入了大量情感,你在访问德国时有没有遇到让你难忘的经历?

我非常强烈地体会到一种谦卑感。我不得不接受这样一个事实:我所了解的柏林只是我想象中的样子,一种高度个人化、美国式的视角。当我坐火车进城时,我害怕看到真实的景象,害怕柏林在我想象中的样子幻灭。当火车穿过柏林的外围区域,太阳正在落山,我产生了一种解脱感。我觉得自己没有想错,我的所有努力都没有白费,但我还是无法捕捉到它。

柏林有复杂的城市环境,有交织在一起的迥异生活。困惑、失落、混乱、熙熙攘攘、优雅、创造力和不确定性并存,这是一个多么神奇和可怕的地方!当我真正进入这个真实的地方时,我有一种完全谦卑的感觉——我不可能捕捉到它。

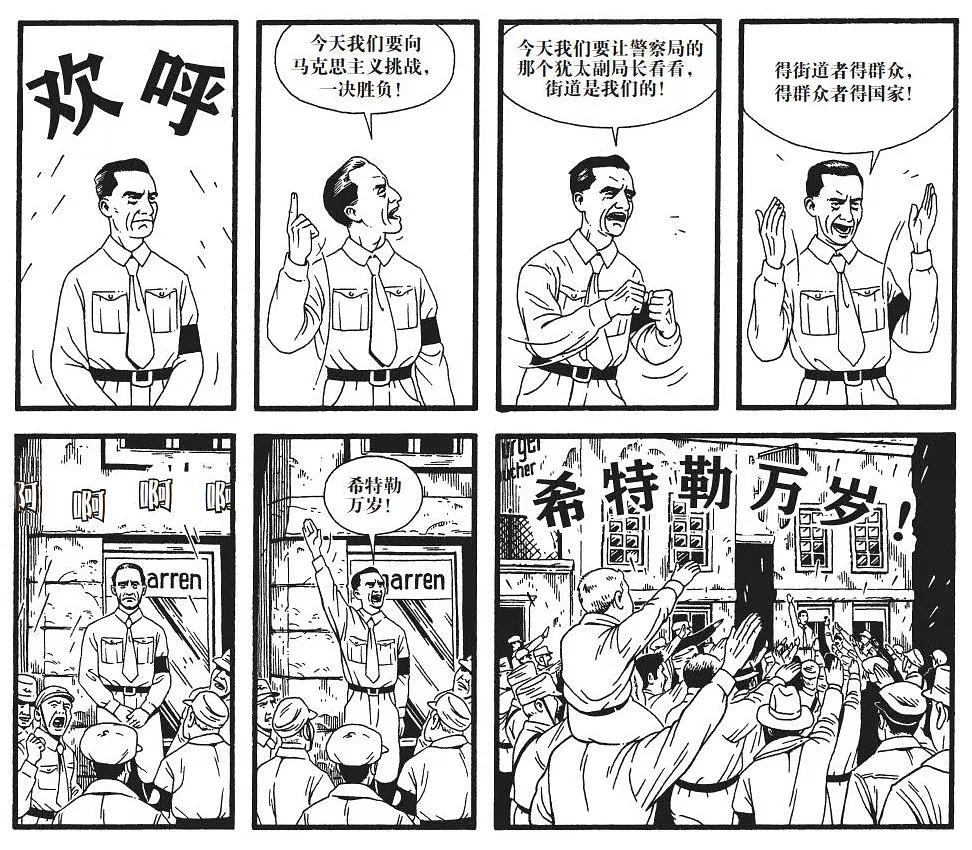

l 希特勒并没有在“柏林”中登场,他会出现在第三卷(《光之城》)里吗?

他会出现。不过,他不会扮演重要的角色。我最初并不想让他露面,但他的脸和小胡子如此有力,躲都躲不掉。纳粹在柏林的影响力巨大,回避它是荒谬的。

l 我注意到“柏林”中的同性恋文化,有几个不同的角色都有同性恋经历。

对我来说,这是一种进步的标志,不过同性恋依然是一种地下文化。你可以去探访那些俱乐部,但它们并不是完全公开的。在书中那个年代,这种开放的场所太令人惊奇的。如果你是gay,又有些钱,那就是你要去的地方。我很早就决定在书中反映出尽可能多样的人际关系,同性恋也是一种关系。从某种意义上说,它触及了人际交往的广泛层面,不仅仅是性方面的,更是一种可能性的反映。

▲第163页,关于女主角的朋友安娜

▲第163页,关于女主角的朋友安娜

l 你是如何把你做的功课画出来的?看起来你花了很多时间在画格和页面设计上。

我觉得如果我真有一技之长,应该就是它了(编者注:指画格和页面设计)。我画得足够好,写得也足够精彩,能够引人入胜,但我并不觉得我有多棒。我擅长的其实是不被人注意的东西,页面的结构(architecture of thepage)。当我写脚本的时候会同时把草图画也出来。在这个阶段我就可以看着草图设计画格的形状和画面内容了。然后还要考虑对话如何写。对我来说,文字和图像齐头并进非常重要。

-END-

编译丨韦萌

原文链接丨https://www.cbr.com/jason-lutes-talks-berlin/

http://www.actuabd.com/Jason-Lutes-J-adorerais-etre-publie-initialement-en-Europe

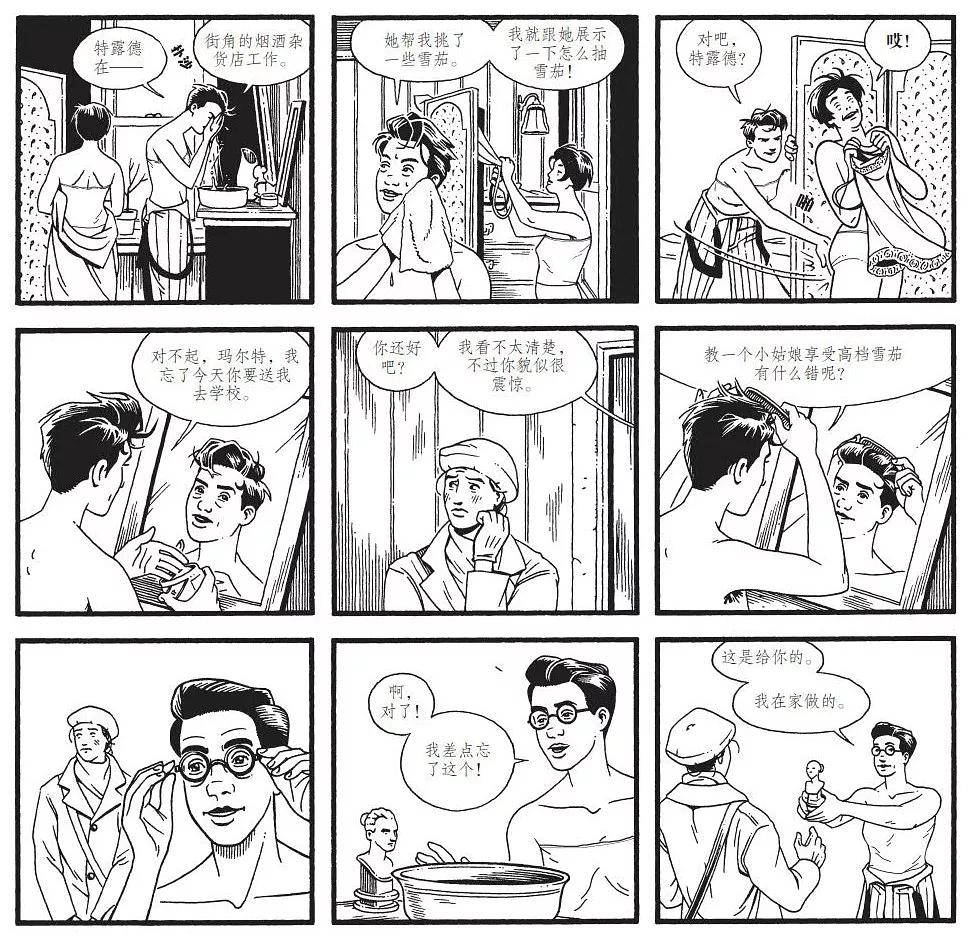

本文配图全部出自《柏林1:石之城》内文,由后浪漫所加。

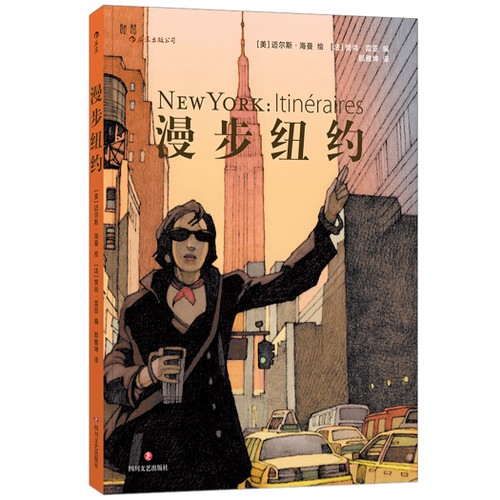

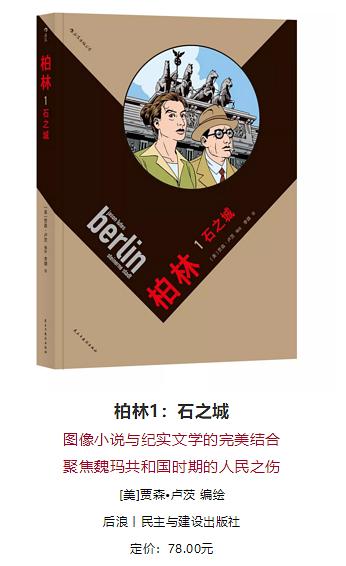

柏林1:石之城

[美] 贾森·卢茨 / 2018

后浪丨民主与建设出版社

《柏林1:石之城》是作者贾森·卢茨的“迷人三部曲”中的第一部,故事设定在魏玛共和国末期的柏林。库尔特·泽韦林,一位记者,和玛尔特·穆勒,一位艺术系大学生,他们是在无限推进的复杂历史背景下的中心人物。

“石之城”中的故事发生在1928年9月至 1929年5月,一共历时8个月,对于柏林城来讲,这正是一段人民被笼罩在逐渐扩张的战后阴影下的时期,其中人类对生存的渴望与挣扎都被如实地刻画了出来。

文章作者

后浪图书

发表文章42篇 获得4个推荐 粉丝1015人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里