《王朝物语》|遇见一本书

作者:中信-见识城邦

2018-12-25·阅读时长9分钟

前情提要——

“看啊看啊,快来看我!”

这位从幼年就遭遇丧母坎坷的王后,一生都在用虚构、夸张的手法进行自我保护。她看似盛大的出嫁也正是她不幸的另一个开始……

盛大出嫁>>

这幅作品似乎表现了神话的某个场面,但事实上,它描绘的是亨利四世的再婚对象,佛罗伦萨的大富豪美第奇家族的玛丽抵达马赛时的情景。她带了据说堪比国家预算的陪嫁、几千名随从和18艘桨帆船,热闹非凡。

可能是因为女主人公并没有多少魅力,所以画家在周围加入了绚烂的神话色彩进行粉饰。

不管怎样,最引人注目的不是玛丽·德·美第奇本人,而是毫不吝惜地暴露着丰满裸体的美丽仙女们。她们把身体扭成复杂的姿态,用纤绳牵引着豪华的帆船,从臂部到大腿处的水滴的描绘充分表现了鲁本斯的精湛技艺。那些水滴是如此逼真,以至于观者禁不住想用手去摸一下,来确认画布是不是湿了。

油画左下角还画进了留着花白胡须、体格健壮的海神尼普顿(即波塞冬)。他手拿三叉戟,骑在海马(跟前可以看到两个马头)上推着船头。崔莱顿在一旁吹着海螺壳。

营造欢庆气氛的,不光有海的居民。

玛丽走上红毯,头戴头盔迎接她的人物是法国的拟人像,因为他身上披着带有百合花饰的蓝色斗篷。而他旁边的女人则是马赛的拟人像,因为她头上所戴的是城墙形状的头冠。上空是“名声”的拟人像,他长着翅膀,一边卖力地吹着两支长长的喇叭,一边来回飞舞。

唯我独尊>>

海里、地下、天上联合起来祝贺玛丽出嫁,场面自然是热闹非凡,但是了解后来的历史的人恐怕都会感到疑惑,为什么要如此盛赞没有留下任何功绩的玛丽王后呢?

而且令人吃惊的是,这幅画只是号称《玛丽·德·美第奇平生》21幅系列作品中的一幅。也就是说,玛丽还在另外20幅作品中担当女主角。她有时是聪明伶俐的少女,在岩窟里接受希腊众神的教育;有时作为战争和智慧女神密涅瓦的化身;有时,她又是迷倒亨利四世的美女。这样的出镜率,连好莱坞女星都自愧不如。

这一系列作品的作者是当时被誉为欧洲最杰出画家的天才鲁本斯,所以每一幅都十分华丽且富有戏剧性。无奈的是,女主角的相貌平淡无奇,缺乏魅力,让人不禁为这些杰作感到惋惜。

如此规模庞大的大型系列作品,究竟是谁订的呢?是亨利四世吗?不是,鲁本斯创作时他已经入土(如果他活着应该会反对)。是她的儿子?不是,因为母子的关系差到极点。是鲁本斯自作主张画的吗?不是,像他这样的大师,只有别人求他画,完全不需要自己推销。

那么是谁呢?这个对王后如此崇拜,相信她是这个国家不可或缺、至高无上的王后的人,究竟是谁呢?

——正是玛丽本人。

她不惜重金,亲自聘请了鲁本斯。她提出想法,对创作参与意见,打造了这一系列自我吹嘘的巨幅画作,不知羞耻地将自己的半生(这时她50岁)描绘得犹如世界史上的大事一般,在卢森堡宫的墙壁上一字排开。

这不禁让人想起那句话:“爱张扬的人少有逸闻,缺乏趣味。”

如果玛丽具有普通人的感性,就应该请鲁本斯描绘已故的亨利四世的生平吧。亨利开创了波旁王朝,广受民众爱戴,有“好王”之称,无论是谁,都会觉得他比他的妻子更加重要,而他波澜壮阔的人生也非常适合当作绘画的题材。为了让王朝顺利延续,也应该将第一代国王神格化才对。然而玛丽却把自己排在了前面,准备等完成这一系列作品之后再为国王作画(最终没有实现)。虽然在其中几幅画里亨利也有出场,但那只不过是用来衬托她的配角罢了。

难道政治还不如她的自我陶醉重要?她似乎迫不及待地想要告诉世人:“看啊看啊,快来看我!”不得不说,她的长处在于对旁人皱起的眉头完全没有感觉。不过,这些运用了虚构手法的作品无疑也是她自我保护的手段。

结婚与不幸的开始>>

玛丽幼年丧母,由脾气不合的继母带大,15岁时又失去了父亲,被寄养在叔父家。与亨利订婚时,她27岁。当时上流社会女性的适婚年龄是14到17岁,再晚20岁也嫁人了,所以她属于结婚特别晚的。

虽然也有文献说求婚者蜂拥而至,选出能让双方都满意的对象大概也并不容易。但即便如此,这样的晚婚还是太奇怪了,所以感觉她的叔父对她置之不理这一理由还是比较有说服力的。她甚至没有学过法语(绘画作品中却讲她从众神那里接受了全面的教育)。

她和年长20多岁的法王的婚事动机也非常露骨:一方图的是钱财,另一方图的是声誉。当然,在那个政治婚姻盛行的时代,这并没有什么稀奇。亨利打过几次宗教战争,国库已空,对他而言,既可以将旧账一笔勾销(他已经向美第奇家族借下巨债),还能带来陪嫁的玛丽是最棒的新娘。

在启程前往法国之前,由亨利的代理人充当新郎,人们在佛罗伦萨举行了庆典。现存最早的歌剧《优丽狄茜》就是这个时候首演的。

然后,玛丽就像这幅画中所描述的那样抵达了马赛。然而不要说海中的仙女和“名声”前来迎接,就连亨利都没有露面。接下来玛丽要从马赛去里昂,但是却在这里等了一个月。这期间,还未见面的丈夫正在和情人一起旅行!

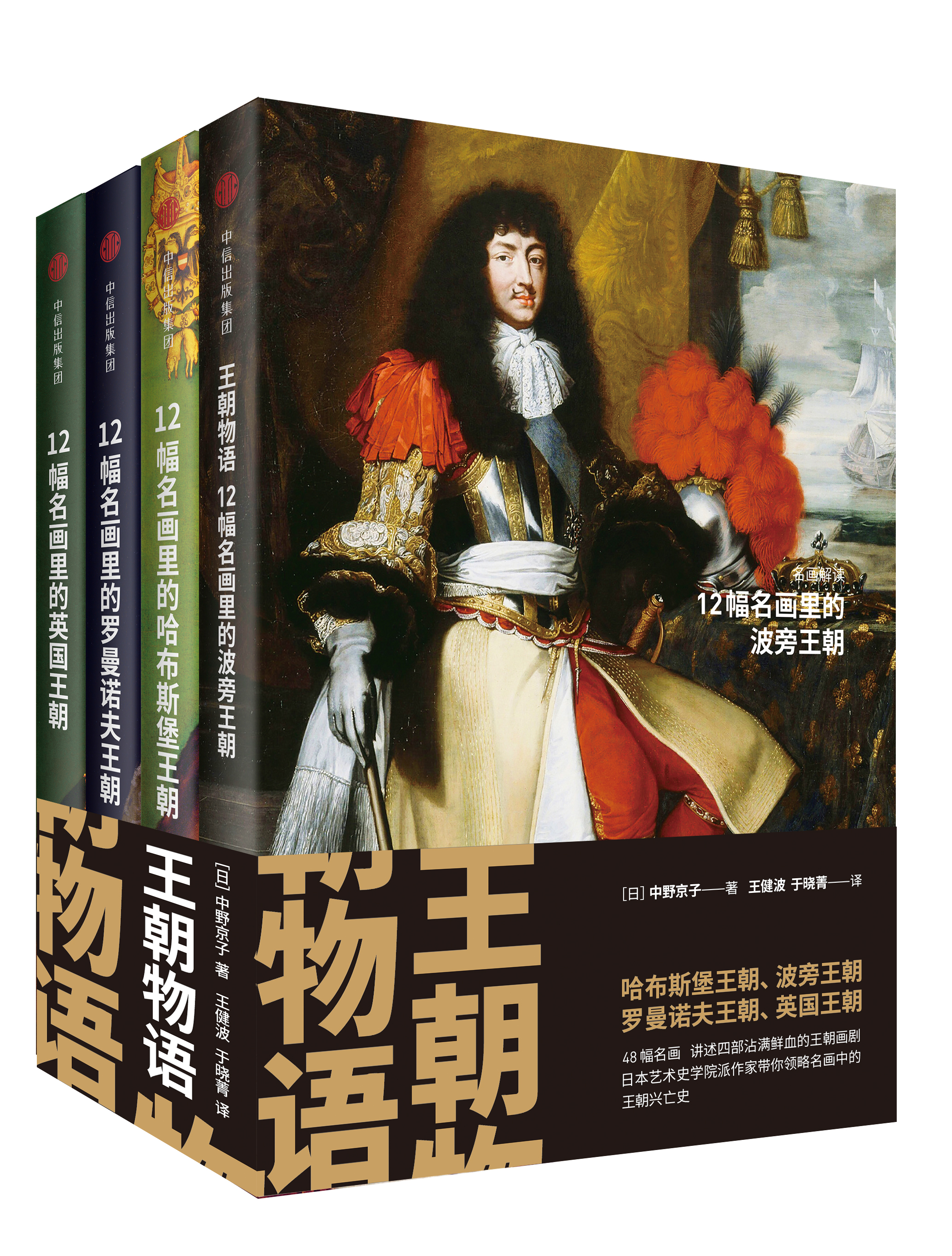

在玛丽请鲁本斯画的画中,有描绘亨利对着玛丽的肖像出神,或者眼睛直勾勾地盯着玛丽裸露的胸部的情景,但现实却并非如此。听说新娘已经抵达里昂,亨利快马加鞭,赶在正式见面之前偷偷地验了货。男人似乎就是这样好奇,即使知道马上就能见面,还是想事先偷偷地看上一眼。以前哈布斯堡家族的美男子腓力就提前去看西班牙的胡安娜,一下子被冲昏了头脑,迫不及待地把新娘抱上了床(参见《12幅名画里的哈布斯堡王朝》)。

亨利如果这个时候对玛丽满意,大概也会直接自报家门。然而,他看到的新娘块头比自己还大,肥胖异常。他偏爱身材苗条的美女,因此对玛丽大失所望,连初夜都等了一段时间才度过。他的情人背地里骂玛丽是“商人家的胖女儿”,他也不会反驳。

传宗接代的竞争>>

一开始就这样,后来的夫妻生活也很难和睦。

亨利不仅不喜欢玛丽的外表,对她的态度也很不满。她盛气凌人,认为是自己的陪嫁挽救了法国,而且从拥有文艺复兴以来的艺术遗产的富饶的佛罗伦萨,下嫁到文化落后的贫穷的法国(长期的战争导致国内一片荒芜是事实),对她来说似乎已经是一种让步。她只和那些善于讨好她的同乡人交流,法语也一直没有进步。优雅的举止和机智的对话在宫廷里是必不可少的,她的表现却不及格。

玛丽也有苦衷。丈夫已经接近老年,却依然没有摘掉“色豪”这个绰号,婚后也没有停止他放纵的生活。他向前妻玛格丽特支付着巨额的年金,在情人身上的花销毫不节制,经常买宝石送给她们。同一座城堡里不但住着妻子和情人,还住着一群私生子;在宫廷里最有势力的不是王后自己,而是国王的情妇。她觉得这太荒唐了,因为怒火和嫉妒,有时玛丽会大呼小叫,于是亨利就会毫不客气地叫她滚回佛罗伦萨,两人的不和已经没有办法掩饰。

不过,不管怎样,只要生下男嗣就赢了。亨利心情好的时候就会向情人口头许诺,只要生下男孩就立她为王后。两个女人争相生下一个又一个孩子,最后玛丽赢了。她不仅率先生下了嗣子,而且在几年后把情妇赶出了宫廷(不过她没有想到的是,亨利很快又有了新的情妇……)。

充当媒人的佛罗伦萨大使当初曾经保证,玛丽拥有多产的血统。玛丽果然生了三男三女,长子是后来的路易十三,除了次子夭折以外,几个女儿全都长大成人,长女做了西班牙国王腓力四世的王后,次女做了萨伏依公爵夫人,小女儿做了英国国王查理一世的王后。

平庸的玛丽虽然政治能力远不及凯瑟琳·德·美第奇,但还是为与自己血脉相连的王朝奠定了坚实的基础。

加冕典礼次日的悲剧>>

结婚第10年,即将远征德国的亨利决定将自己离开期间的统治权交给王后,并在圣德尼教堂举行了加冕典礼。这可以说是她的人生巅峰,当然也成为鲁本斯的系列作品中的一幅,这就是《在圣德尼教堂举行的玛丽·德·美第奇的加冕典礼》(后来大卫将其作为《拿破仑一世加冕大典》的范本)

在空中播撒金币的天使的右边,亨利正在观看典礼。后方的一群女人当中,有一个和玛丽一样胖的女人正用嫉妒的表情注视着加冕的情形,她就是因为没有生育而被离婚的前妻玛格丽特。从这种刻意将败者安排在画中进行鞭挞的做法,我们大概可以想见玛丽的为人。

国王不在期间,将全部权力暂时交给王后的情况并不稀奇。但是这次加冕是玛丽强烈要求的,而且就在第二天——时机是不是太巧了?——亨利被杀了。

亨利的死与肯尼迪遇刺一样蹊跷,很难看清究竟是偶然,还是巧妙安排的陷阱。

当天亨利为了接见宠臣,坐四轮马车出了卢浮宫。不知道为什么没有卫队护卫,随从明明骑着马,却逐渐被国王的马车远远地甩在了后面。后来马车进了一条狭窄的街道。忽然被大车(而且是两辆!)挡住了去路。

马停了,随从为了找人把大车移走,离开了国王的身边。就在警备变得薄弱的这一瞬间,一个不知从哪儿冒出来的男人,从窗户外面用匕首朝亨利的心脏刺了一下……

就这样,曾经在“三亨利之战”中胜出的亨利四世也像另外两个亨利一样,死在了刺客的手上,享年56岁。

在亨利的统治下,天主教和新教彼此对立的法国保持着岌岌可危的均衡。但是一直有人怀疑亨利的内心向着新教(大概确实如此),所以一般认为是天主教一方的不满引起了这一事件。

审判结果认定是狂热的信徒单独作案,但“王后黑幕说”从当时就开始流传。如今,真相已无从知晓。

母子不和>>

因为新国王路易十三才8岁,所以玛丽摄政,掌握实权。本来她应该自称王太后,但她却以国王尚未结婚为由,继续使用着“王后”的称号,这样的事情似乎也只有她才做得出来。

这个没有国王的王后与擅长权谋术数的前任凯瑟琳不同,空有强烈的自我意识和自恋情结,但却缺乏鲜明的个性和感召力,难以服众。

她以为现在是自己的天下,把自己从意大利带来的名叫孔奇尼的下等贵族提拔为元帅,不仅对“国家被意大利人篡夺”的不满置若罔闻,而且无视亨利不惜几次改宗才实现和解的宗教融合政策,鲜明地表现出反对新教的态度。而这样就无法保持国家的稳定。带有宗教战争复燃迹象的小规模冲突此起彼伏。

就这样过了大概7年,长大成人的路易十三对抓住政权不放的母亲非常气愤,发动了叛乱。他令人暗杀了孔奇尼。他毕竟不能杀亲生母亲(虽然有想要杀她的心),因此把她从巴黎驱逐到了遥远的布卢瓦城堡。

母子二人似乎很难和平共处,据说路易小的时候,玛丽一次都没有抱过他,她总是肆无忌惮地说儿子无能。路易曾经有个绰号叫“任性王子”,可见也不是好惹的。这两个彼此厌恶的人或许还挺像的。

这次驱逐也被画进了画里。在这幅以“国王的母亲离开巴黎”为题的画中,玛丽身穿丧服,被“诽谤”的拟人像追着,看上去非常可怜(因为后来没有被收进系列,所以唯独这一幅被收藏在慕尼黑)。

接下来画的是《和解》。凭借着“神的正义”(实际是靠宠臣黎塞留的调解),路易与玛丽重归于好——由此可知,解除驱逐返回巴黎的玛丽是带着再也不要有这样的遭遇的心愿,并出于让民众了解自己迄今为止为法国做出的贡献的需要,才请鲁本斯创作这一系列作品的。

遗憾的是,儿子和政敌对画作都没有任何感触。在他们看来,她不过是为求自保,倾其所有找人画了一堆自我膨胀的画(事实也确实如此)。

流浪的尽头>>

这一系列作品完成5年后,玛丽再次干政,企图推翻深受路易信任的黎塞留。这一招适得其反。儿子马上站到了黎塞留一边,把不让人省心的母亲软禁在贡比涅城堡。从此再也没有人从中调停,玛丽的野心也就此破灭了。

半年后,玛丽逃出城堡,此后辗转尼德兰、比利时、英国等地,经历了11年的亡命生活之后,在德国科隆稍稍地结束了一生。她或许再也不想见到儿子了,但她一定想再看一眼鲁本斯的画,不,准确地说是画中自己光芒四射的形象。

儿子呢,虽然画中都是母亲那令人厌烦的脸,但是他并没有打算把这些画卖掉。因为他知道鲁本斯的画对法国而言是一大财富。事实上,《玛丽·德·美第奇平生》如今已从卢森堡宫搬到了卢浮宫博物馆,引得无数人为之感叹。

文章作者

中信-见识城邦

发表文章3篇 获得9个推荐 粉丝140人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里