木版水印:复制的艺术

作者:艾江涛

2019-03-28·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6310个字,产生56条评论

如您已购买,请登录

一次庞大的名画复制计划

3月8日下午,在北京今日美术馆三号展馆,一场展览刚刚开幕。展厅中观众聚集最多的地方,在那幅传为五代顾闳中的名作《韩熙载夜宴图》前。绢本上逼真的人物造型,丰富的生活细节,让人恍如置身于一千多年前的那场盛宴。只是,如果忽略掉此次展览的主题:“复现:荣宝斋木版水印120年”,普通人很难辨别这幅作品并非原作,而是木版水印的复制艺术品。

木版水印,源自早在隋代便得到广泛应用的中国传统雕版印刷。明崇祯十七年(1644),一位篆刻名家胡曰从运用当时流行的“饾版”“拱花”技艺编印了《十竹斋笺谱》,成为彩色套印木刻技艺的高峰。只是长期以来,人们更多采用这项技艺印制一些带有画家画样的诗笺与信笺,以供文人雅士案头清赏。

说起来,真正使这项传统技艺发扬光大的,正是荣宝斋。

荣宝斋的木版水印作品始于光绪二十二年(1896)增设“帖套作”机构,最初仍是传统信笺。民国时期的代表作,是1933年鲁迅和郑振铎与其他9家南纸店合作印制的《北平笺谱》,以及1934年起,历时七年之久印制的《十竹斋笺谱》。从印制小幅笺画到印制大幅作品的转折点,则是1945年,他们为张大千复制了他送来的一幅高100厘米、宽50厘米的《敦煌供养人像》。

1950年,公私合营之后的荣宝斋设立木版水印车间,并正式将这项传统的木版套印技艺命名为“木版水印”。得名缘由,据曾任荣宝斋装裱车间和生产部主任的冯鹏生在《中国木版水印概说》一书中解释:“因为一是用木版,二是调和颜料用水,而不是油质。”

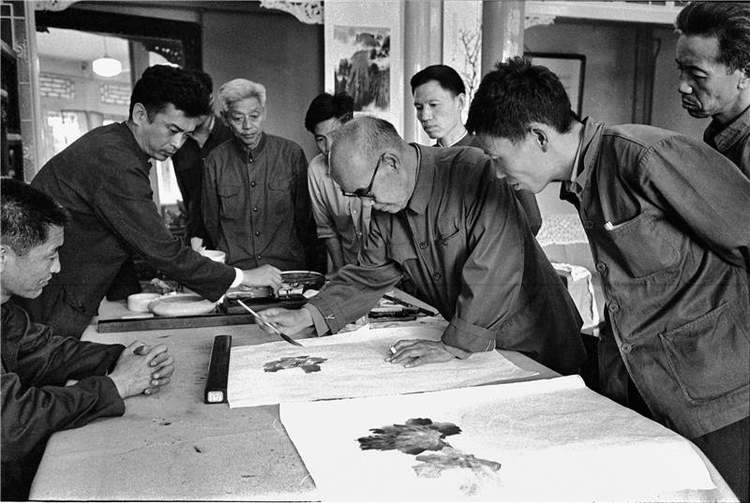

荣宝斋能从印制最初的小幅作品到复制大量古代名画,从复制纸本作品再到复制诸如《韩熙载夜宴图》这样的绢本工笔重彩名作,很大程度上源自其在50年代便确立的庞大复制计划。已经91岁的荣宝斋前编辑室主任、画家孙树梅,在家中对我们回忆起那段历史:“为了使木版水印发展为荣宝斋的主营项目,我们也研究了当时的政治取向,然后根据既定的经营方针选择复制品种。当时,我们宏大的复制计划主要包括两个方面:一是复制当代画家的作品,主要是徐悲鸿和齐白石这两个被新政权认定的‘人民艺术家’的画作,并辅以其他画家的精品画作,以满足政府各部门对外交流的礼品需求和公共场所的装饰需要,同时也成为中国对外的文化窗口,用以满足外宾及华侨对中国传统文化了解和求购的要求;二是复制流传至今的古代名画。”

为此,荣宝斋聘请了一批在临摹方面具有专长的中国画画家:董寿平作为木版水印的顾问和艺术指导,主要负责选题与对技术工人的培养;陈林斋负责临摹《韩熙载夜宴图》;冯忠莲负责临摹《虢国夫人游春图》,后来又被安排临摹《清明上河图》;于非闇临摹宋徽宗的《珍禽图》;郭慕熙临摹《文苑图》;金振之临摹《簪花仕女图》;米景扬临摹宋元画册。

正是在这批画家名手的努力下,一批历代名画才得以木版水印的方式复制,也因此有了那幅堪称木版水印巅峰的《韩熙载夜宴图》。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得7个推荐 粉丝684人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里