2.6 孔孟 | 如何理解和培养孟子的浩然之气?

作者:梁涛

2019-11-04·阅读时长13分钟

三联中读的朋友们,大家好。欢迎收听“谁塑造了我们·第一季”音频课。我是梁涛,中国人民大学国学院的教授。

上一节我们讲了孟子的性善论,这一节我们来聊一聊孟子的浩然之气。

在《孟子·公孙丑上》中有一段讨论养气的文字,这就是著名的“浩然之气”章。由于这段文字同时讨论了知言、养气两个问题,往往又被称为“知言养气”章。我们今天主要来讨论一下浩然之气。

孟子的浩然之气

这一章中,公孙丑(孟子的弟子)问:如果先生担任了齐国的卿相,可以实现自己的抱负,即使成就了霸业和王业,也不足为怪。如果这样,您是否会动心呢?

我们说过,孟子一生中两次来到齐国,一次是在齐威王的时候,一次是在齐宣王的时候,他第二次到齐国时被宣王奉为上宾,担任了齐国的卿相,所以公孙丑就向孟子提出了这样一个问题——如果可以实现您的抱负了,您是否会动心呢?

孟子回答说:不会的,我四十岁时就做到了不动心。

公孙丑曰:“夫子加齐之卿相,得行道焉,虽由此霸王,不异矣。如此,则动心否乎?”

孟子曰:“否,我四十不动心。”

——《孟子·公孙丑上》

这里,首先我们要讨论一下什么是不动心。不动心,当然不是心不跳了。不动心代表了精神、心灵的一种成熟的状态,达到了不动心,就达到了一种自主自觉的状态。相反,若是没有达到不动心,就表示你的精神、心灵还处在一种不成熟的状态。

所以,凡欲成就伟大事业者都首先要做到不动心。我们注意一下,孔子在回顾自己的生命历程时说:“四十而不惑”(《论语·为政》),“不惑”其实就是不动心。什么最容易使人困惑,什么最容易扰乱人的心绪呢?显然是欲行道于天下而不得,身处穷困而不被世人理解。所以这里的“不惑”与“不动心”主要是就人生论而言的,而不是就知识论而言的。

孔子认为自己不再困惑,孟子则谓自己不动心,表明他很可能认识到了道德的行与不行以及个人的遭遇如何,不是个人可以控制的。对于个人来说,只要完善自己的德行,做一个有德的君子,便可以无愧于心。

公孙丑就说:如果是这样,老师您就超过孟贲(秦国著名武士)很多了。

孟子说:这并不困难。告子(战国思想家)先于我做到了不动心。

曰:“若是,则夫子过孟贲远矣。”

曰:“是不难,告子先我不动心。”

——《孟子·公孙丑上》

孟子在这里伏了一笔,他实际是说不动心有两种,一种是告子式的,一种是孔子以及自己的。告子是战国时期一个著名的学者,一般认为他是齐国的稷下先生,年龄长于孟子。

战国时期各诸侯国出于争霸的需要,纷纷设官开馆、招徕人才,礼贤下士一时成为风气,齐国的稷下学宫可以说是突出表现。稷下学宫前后延续了有一百多年,因为它位于齐国都城临淄的稷门下,所以称为稷下学宫。我们讲的“百家争鸣”主要就是发生在稷下。不能一说到“百家争鸣”,就以为似乎各个国家都有参与,其实不然。像秦国、楚国都不如此。它们是以法为教、以吏为师。

那么只有稷下学宫,具有多元并立,平等共存,争鸣驳难,融合发展的特点,所以当时的儒、墨、道、法、阴阳、小说、纵横、农家等各派的著名人物,纷纷地登上了稷下的政治、学术舞台,奏响了一曲百家争鸣的交响乐。所以稷下学宫对中国文化的贡献是非常之大的。可以说,齐国也成为了当时文化的中心。所以孟子也好,荀子也好,一生都长期地活动于稷下学宫。

▲三圣像图

绘者与馆藏不明

孟子心中的真“勇士”

孟子曾经跟告子就“仁内义外”、“生之谓性”、人性善恶等问题展开讨论。《孟子》中有《告子》篇,就记载了他们之间的辩论。

那么公孙丑又问了:做到不动心有什么方法吗?

孟子回答说:有。北宫黝培养勇气,肌肤被刺不退缩,眼睛被刺不逃避。

当时一些武士为了培养自己的勇气,故意用针刺自己,但是不躲闪。这是北宫黝培养勇气的方法。

孟子接着说:他(指北宫黝)认为受一点点挫折,就像在大庭广众被鞭打了一样;不受普通百姓的羞辱,也不受大国君主的羞辱;把行刺大国国君看作跟行刺普通百姓一样;不畏惧诸侯,受到辱骂一定反击。

北宫黝(齐国勇士)是当时的一个武士了,另外一个武士孟施舍(战国时的勇士)培养勇气的方法和他有所不同。他说:“把不能战胜的看作像能够战胜一样。如果估量了敌人才能前进,考虑了胜败才交战,这是畏惧强大的敌军啊。”意思是:估算打得过,才跟对方打,打不过,就撤退,这样实际在气势上就被对方压倒了,这一定是畏惧对方。虽然不能保证一定能战胜对方,但是能保证自己做到无所畏惧。

然后孟子说:孟施舍像曾子(公元前505年—公元前435年),北宫黝像子夏(公元前507年—?)。这两个人的勇气,我也不知道谁更强些,但是孟施舍抓住了要领,抓住了根本。

曾子强调“吾日三省吾身”(《论语·学而》),向内下功夫。子夏认为“虽小道,必有可观者焉”(《论语·子张》),主张从洒扫应对做起,是向外下功夫。那么北宫黝的养勇的方法是在每一件事、每一个人面前都要做到无所畏惧。而孟施舍养勇的方法则有所不同,只要培养“无惧”之心,有了“无惧”之心,在每一件事上、每一个人面前,自然也就能够无所畏惧了。

所以,孟子把孟施舍和曾子,北宫黝和子夏做了个类比,但是不论是北宫黝也好,还是孟施舍也好,他们所培养的勇气都是“血气之勇”,而不是“道义之勇”;是小勇,而不是大勇。

我们知道孔子提出智、仁、勇三大德,孔子又说了:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《论语·子罕》)又说:“仁者必有勇,勇者不必有仁。”(《论语·宪问》)意思是:有仁,可以杀身成仁、舍身取义,一定会表现出一种勇气来;但是有匹夫之勇、血气之勇,它不一定是仁。

所以孟子又提出了他所理想中的勇。他说:“从前曾子对子襄说,你喜欢勇气吗?我曾在孔子那里听到过什么是大勇:‘自问理亏,即使面对乡巴佬,我也不威吓他;自问理直,即使面对千军万马,我也勇往直前。’孟施舍保持勇气,又不如曾子抓住了要领!”

曾子所讲的是一种大勇,是基于道义之上的勇,所以要高于北宫黝、孟施舍的匹夫之勇、血气之勇。

曰:“不动心有道乎?”

曰:“有。北宫黝之养勇也,不肤桡,不目逃;思以一豪挫于人,若挞之于市朝;不受于褐宽博,亦不受于万乘之君;视刺万乘之君,若刺褐夫;无严诸侯 ,恶声至,必反之。孟施舍之所养勇也,曰:‘视不胜犹胜也。量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。舍岂能为必胜哉? 能无惧而已矣。’孟施舍似曾子,北宫黝似子夏。夫二子之勇,未知其孰贤,然而孟施舍守约也。昔者曾子谓子襄曰:‘子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣: 自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉; 自反而缩,虽千万人,吾往矣。’孟施舍之守气,又不如曾子之守约也。”

——《孟子·公孙丑上》

公孙丑接着就问了:请问先生的不动心和告子的不动心,能讲给我听听吗?

我们前面说了,孟子一开始伏了一笔,说告子先于他做到了不动心。不动心实际上有两种,一种是告子式的不动心,一种是孔子和孟子式的不动心。孟子于是就引了告子的话,说:“不得于言,勿求于心;不得于心,勿求于气。”(《孟子·公孙丑上》)要注意,这个“言”不是一般的言论,它不是个描述性的言论,而是一个规范性的言论,它更像是一种学说、教义、信条。

反过来说,得于言才可以求于心;得于心才可以求于气。所以告子认为言才是第一位的。接受了这种学说、教义,然后让我的心服从于它、坚守于它,那么心坚守于它的时候,进一步培养我的气,告子是这样一个观点。

所以孟子说:“不得于心,务求于气,可。”(同上)意思是:得于心,然后求于气,心中理解、掌握它了,再进一步去培养我的气,这个是可以的。

但是“不得于言,勿求于心,不可。”(同上)意思是:接受了这种学说、教义,然后去信奉、坚守它,这是不可以的。

孟子和告子之间的根本差别

从这里我们可以看到孟子和告子之间的根本差别所在了。因为我们从现实中可以看到,比如“911”的恐怖分子,当他们驾驶飞机撞向世贸大楼时,表面上看他也是无所畏惧的,但是他们是被教义、邪教束缚了心灵,被洗了脑。所以表面上看来大义凛然,可是他没有想过世贸大楼里有那么多无辜的人,那么多无辜的生命在这一刹那间被毁灭。他们这个行为已经是恐怖主义了,在今天的文明中,这样的行为没有任何争议性可讲。为什么他们会这样做?因为他们“得一言而求于心”,被教义、学说束缚住了,被教义、学说给洗了脑。

然后孟子又提出了他关于志和气的看法。他说:“夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉。故曰:‘持其志,无暴其气。’”意思是:志是气的统帅,气再充实到我们的身体,我们的志到了哪里,气随之也到了哪里。这个“至”是“到”的意思。所以,要把握住志,不要滥用气,也就是说利用你的志去控制你的气,这个气指的是血气、情气。

那公孙丑又问了:老师,既然你说“志到了哪里,气也就随之到了哪里”,又说“要把握住志,不要滥用气”,这是为什么呢?

公孙丑认为孟子说这话似乎多此一举了。因为志既然可以控制气,那我把握住志就可以了,我的修养方法从志下功夫就可以了,为什么说不要滥用气呢?难道我仅仅做到把握住志不就行了吗?孟子回答说,不能这样来理解。

当然,志可以控制、掌握气,但是气反过来也可以影响到我们的志,所以他讲:“志专一时能鼓动气,气专一时也能扰动志。那些跌倒和奔跑的人,都是由于气,反过来扰动了他们的心。”

曰:“敢问夫子之不动心,与告子之不动心,可得闻与?”

“告子曰:‘不得于言,勿求于心;不得于心,勿求于气。’不得于心,勿求于气,可;不得于言,勿求于心,不可。夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉。故曰:‘持其志,无暴其气。’”

“既曰‘志至焉,气次焉’,又曰‘持其志,无暴其气’者,何也?”

曰:“志壹则动气,气壹则动志也。今夫蹶者趋者,是气也,而反动其心。”

——《孟子·公孙丑上》

中国哲学中的“气”

说到这里,我们要涉及到中国哲学中一个非常复杂的概念,就是气。气是我们讨论中国哲学,包括儒学绕不过去的一个概念,但这个概念又非常难以理解。记得有一年我在牛津大学的皇后学院访问,当时牛津大学的一位女教授,听说有位研究中国哲学的学者来了,就来拜访我。来了就跟我讨论“气”这个问题。我说很抱歉,这个问题我也说不清。为什么呢?因为气的范围太广泛了,几乎是无所不包的。

为了便于我们理解,我曾经把气做了一个区分。古人囫囵不分,我们今天还是得“分”。我把气分成了物质之气和精神之气。精神之气,又分为血气、情气和德气。血气的话像北宫黝、孟施舍所培养的主要就是血气,情气像《郭店竹简》中讲的喜怒哀悲之气就是情气。

▲郭店楚墓竹简

一九九三处冬出土于湖弱省荆门市郭店一号楚墓

气,实际上我觉得它就是一种能量,一种精神的活动,只要属于我们的精神活动都可以看作是气。但精神活动有不同的层面。情感欲望这方面,我们把它看成是血气;喜怒哀乐的这方面,我们把它看成是情气;还有马王堆帛书中讲的仁气、义气、礼气,仁义礼智等道德的情感,我们把它称为是德气。

好,我们再回到文本,公孙丑就问了:“请问老师您擅长哪一方面呢?”孟子说:“我知言,我善养吾浩然之气。”意思是:我善于分析别人的言辞,我善于培养我的浩然之气。公孙丑又问:“请问什么叫浩然之气呢?”孟子回答:“难言也。”意思是:说不清楚。

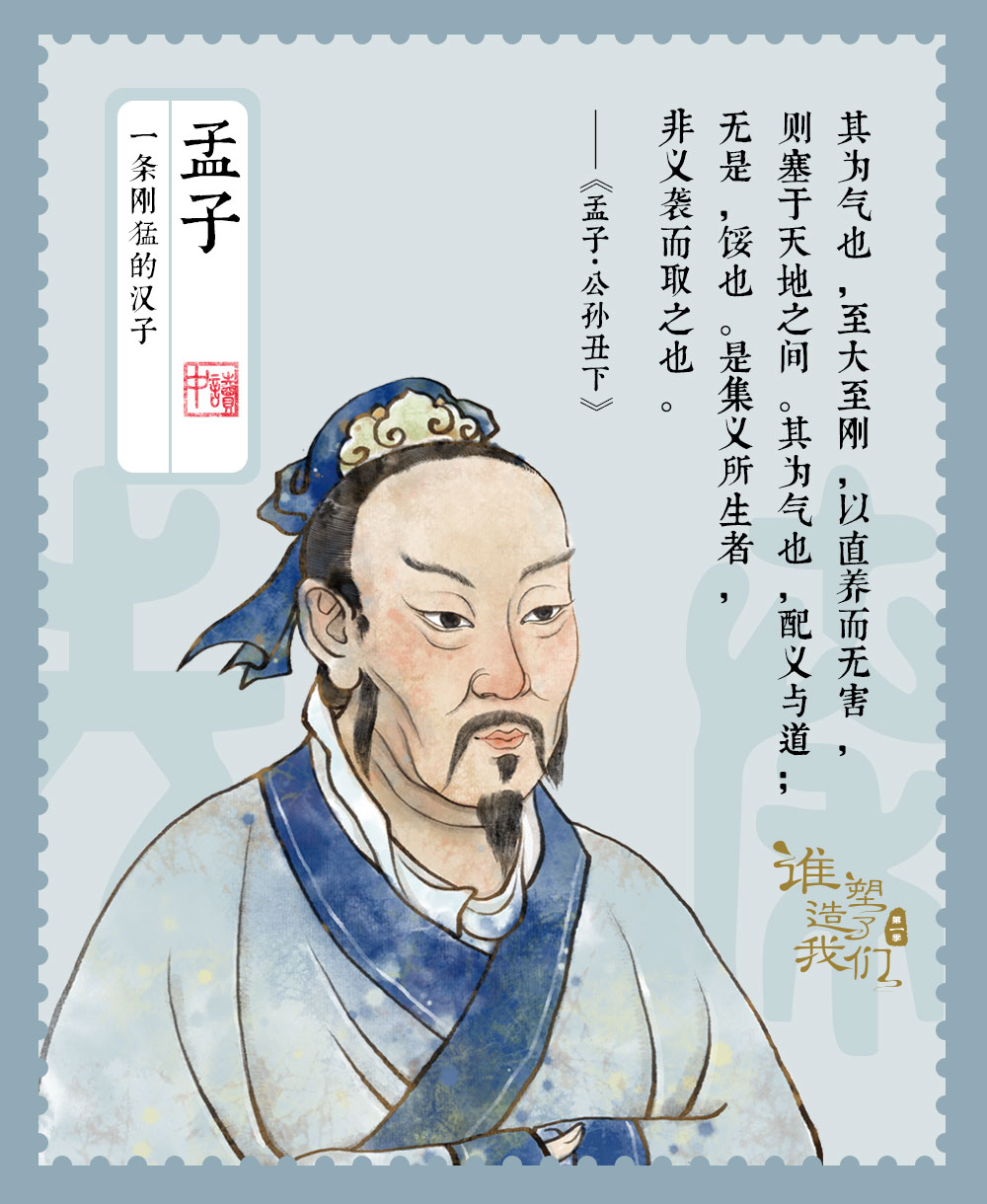

因为气和个人的主观体验有关,很难用客观描述进行表达。可是虽然难言,但还是可以说的。所以他讲:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”意思是:这种气它最伟大,最刚强。所以我们看到,这个气显然不是一般的气,它不是血气,也不是情气,而是德气。

他说:“其为气也,配义与道;无是,馁也。”意思是:这个气它具有义和道的属性。所以,显然它是一种德气,它不是一般的气。如果没有义和道的话,就气馁了。

后面这句话非常重要,这是理解这一章的难点所在。“是集义所生者,非义袭而取之也。”这里出现两个“义”,含义不一样。“集义”的“义”是个内在的义,是孟子说的“羞恶之心,义也”(《孟子·告子上》),是由我们内在的义不断集聚所产生出来的。“非义袭而取之也”的“义”是外在的“义”,意思是:不是一个外在的“义”来吸取我们,占领我们的头脑,占领我们的思想而取得的。

所以,根本的差别就在这一点。孟子后面讲:“我故曰:告子未尝知义,以其外之也”,意思是:告子不懂得义,因为他把义看成是外在的,而不是人内在的。在孟子看来,义内在于我们的心智中,是由我们内在正义之心不断地积聚、生发而形成的,而不是有一个外在的义占据我们的心灵,束缚我们头脑,产生了主导。像那些恐怖分子,好像表面上看也有浩然之气,但其实不是的,它是“义袭而取之也”。

所以说,浩然之气是由内心的义集聚产生的,不是义自外侵入而取得的,你只要做了一件有愧于心的事,气马上就会软弱无力了,这就是“馁也”。因此孟子说告子不懂得义,因为他把义看作是外在的。

如何培养浩然之气?

那么对于浩然之气,一方面要去培养,但是不要设定个主观的目的,光想着明天要培养起来了吗?明天能不能培养起来?我什么时候培养起来?这样就不对了。

培养气,不要忘记,也不要助长。孟子后面举了个拔苗助长的故事,用这个故事是为了说明我们培养浩然之气,不能有主观的目的,不能用心太急,否则就会像拔苗助长一样可笑了。

李泽厚先生(著名哲学家)曾经说过,孟子的浩然之气“是两千年来始终激励人心,传诵不绝的伟词名句,它似乎是中华民族特别是知识分子的人格理想,很明显,这种理想的道德人格并不是宗教性的精神,而是具有审美性灼灼光华的感性现实品格;它不是上帝的忠诚的仆人,而毋宁是道德意志的独立自足的主体。”(李泽厚《中国古代思想史论》)所以说孟子的浩然之气在历史上产生了深远的影响。

民族英雄文天祥(1236年—1283年)曾写过一首《正气歌》,对其进行了描述:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”意思是:浩然之气,基于宇宙间的各种不断变化的形体之中,在大自然构成了日月星辰、高山大河;在人间天下太平、政治清明时就表现为祥和之气;而在国家民族处于危难关头,就表现为仁人志士刚正不阿、宁死不屈的气节。社会的秩序靠它维系而得以长存,道义是它产生的根本。

文天祥还列举了历史上的许多可歌可泣的历史人物,他们用生命实践表明,人们只有认识到自己行为的正义性,“仰不愧于天,俯不怍于地”(《孟子·尽心上》),才能理直气壮,立于天地之间而无所畏惧,表现出敢于压倒一切敌人或困难的勇气,才能在心中培养出至大至刚的浩然之气,才能心底无私,见天地之宽、日月之明,才能光明磊落,胸怀坦荡,坚毅刚强,才能在任何困难、压力、诱惑面前不动心,做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”(《孟子·滕文公下》)。

孟子的浩然之气表达的正是这样一种道德人格、精神气节。它既是孟子对先贤道德生命实践的概括总结,同时也对我们今人有着深刻的启发意义。我们今天的年轻人也应该养我们的浩然之气,用浩然之气去解决我们人生中的种种问题。

▲孟子苏州石刻像

我觉得养浩然之气有几点值得重视,第一个就是“集义”,就是培养我们内心的一种正义感。只有这种“集义所生者,非义袭而取之也”(《孟子·公孙丑上》)才能培养出真正的浩然之气。所以这里还含一种思想,我们要独立地思考,我们不能盲从,被一种外在的一种教条、学说束缚了头脑。只有这样的话,我们才能真正培养出至大至刚的浩然之气!

第二点,培养浩然之气的话,要循序渐进,不是一朝一夕的事情,而是一个长期的培养、磨练的过程。在长期的修炼之中的话,我们的精神、气质、容貌都会得到一个改变。孟子提到一个思想非常好——“践形”:“形色,天性也;惟圣人然后可以践形。”(《孟子·尽心上》)意思是:容貌本来是天生的,但是由于我们培养了我们的心性,培养我们的浩然之气,我们的容貌中就有一种独特的光彩,一种独特的精神风貌焕发出来。

再一点,我的感触的话,我们今天虽然是处于和平的环境,生活在富裕的时代,其实遇到的问题一点也不比古人少。我在高校里教书,我特别能理解年轻人,特别是在是青春期成长过程中遇到的种种问题。

那么这个时候,我建议大家不妨多读读《论语》、读读《孟子》,从古代的圣贤那汲取人生的智慧,也培养我们的浩然之气。借助浩然之气,战胜我们生活中的种种困难,为我们人生开辟一个光明的前景,获得一个精彩的人生。

好的,本节的内容就先讲到这。本节中涉及的内容和图片可以在我的文稿中看到。下一节我们要讲“当今之世,舍我其谁——孟子的气魄”。

本节经典名言记忆卡片

如果你听完本讲内容有启发与收获

如果你听完本讲内容有启发与收获

不妨保存(截图)下方海报图

分享给你的朋友和朋友圈

文章作者

梁涛

发表文章7篇 获得69个推荐 粉丝173人

中国人民大学国学院副院长、教授、博士生导师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里