杨昊:如果只做队员,有的问题可能永远想不通

作者:孙若茜

2020-01-14·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8482个字,产生15条评论

如您已购买,请登录

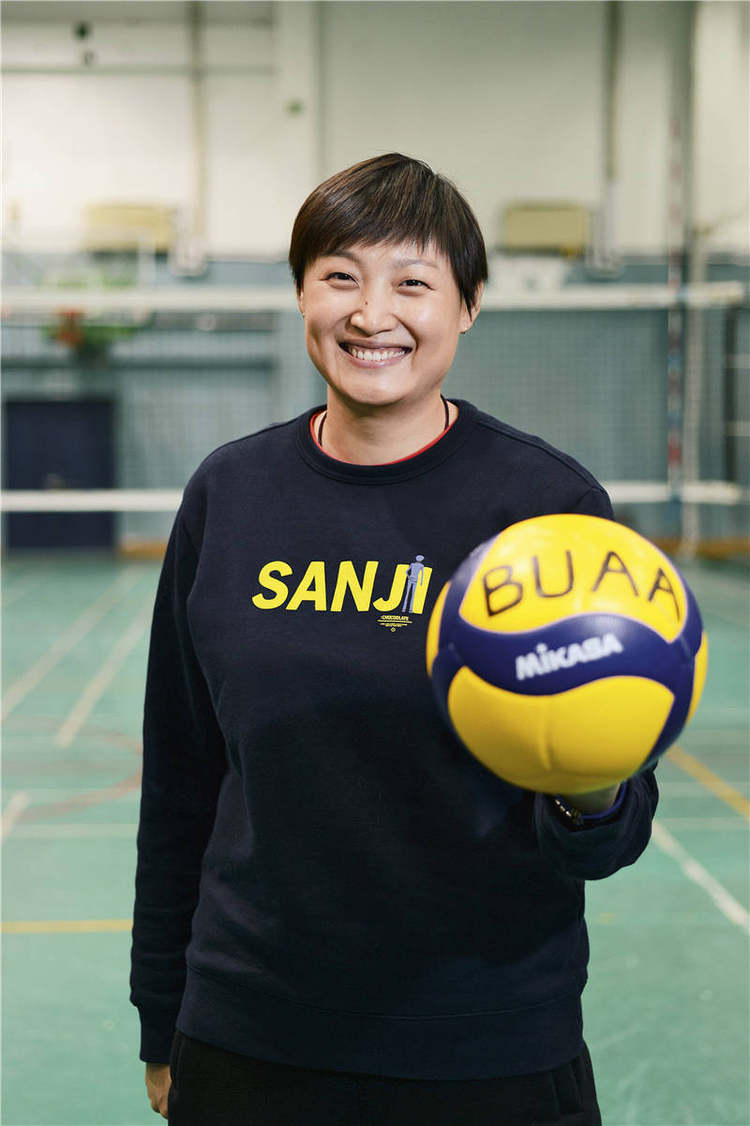

中国女排“黄金一代”主攻手杨昊,现在北京航空航天大学任教体育,并担任校队教练(王旭华 摄)

口述/杨昊

记者/孙若茜

记者手记

2000年的时候,中国女排在奥运会的成绩不是很好,还是辽宁省队主攻手的杨昊判断国家队一定会来一次大换血,于是就下定决心要抓住机会。她当时想,如果能进去,就一定要在这项运动上有所作为,但如果进不去,以后恐怕也不会再有这样的机会,只能去上大学,不打排球了。结果我们都知道,她成功了。自2001年进入国家队起直至2010年退役,杨昊始终是中国女排“黄金一代”的绝对主力队员。

1997年和1998年,杨昊曾经入选过国家青年队,按当时的年龄,1999年的时候她是有资格继续入选的,但是没去成。当时的意见是说她打球的时候有点儿不认真,觉得她在训练的时候嬉皮笑脸,就没要她。她很生气,因为不管从技术能力还是身体状况上来说,她都算是当时国内优秀的主攻,但就是没进去。

嬉皮笑脸,无非是她爱笑。杨昊确实爱笑,而且笑起来特别有感染力。我们的第一次采访是约在北京航空航天大学的羽毛球馆里,学校排球队下午在那儿训练。如今,杨昊是校队教练,也是学校的体育老师。那是这个冬天里风最大的一天,杨昊进到场馆里摘下帽子,刘海儿全都压塌了。这种天气下,一上午的室外体育课,可顾不了发型。看到我们的摄影师,她说,这头发不行吧,能不能只聊天不拍照?她说话的语气干脆利落,我仰头看着她,拿不准这是在和我商量,还是不容置疑,觉得有点儿为难。接着,她笑了,笑得眼睛弯弯的。我就知道,一切问题都不存在了。后来的采访中,她的眼睛总是望向场地里的队员,脸上时不时地挂出同样的微笑,我总是忍不住也望过去,以为发生了什么,但她说:“我只是在想你提的问题。”

比赛的时候她也经常笑,如果回看过去的比赛,你会发现很多球员在扣球得分之后会喊得特别用力、特别凶。但杨昊不是,她总是一副摇头晃脑笑呵呵的可爱姿态。对观众来说那是可爱,但是在教练的眼里会觉得,“不够凶猛,不能在气势上压倒对方”。

为了这个,陈导(陈忠和教练)也没少在集训的时候找杨昊喝茶。福建人爱喝茶,但陈导主要是为了借喝茶聊天来了解队员的状态。他觉得杨昊的性格软,就总是在训练的时候给她安排一些特殊的对抗项目,比如找个和她身材差距很大的人进行对抗摔跤,因为不到关键时刻,杨昊很难拿出那种凶猛的劲头儿,教练认为主攻就是需要在平时的不经意间也能露出一股狠劲儿。

当然,杨昊的“不凶猛”只是姿态,不是技术。她能打出全世界速度最快的“平拉开”,创造了在世界级的比赛中连续发球22次的历史纪录,到现在也没人打破。她的大力跳发球,不是别人那种跳起来猛抡型,而是控制70%~80%的力量,想打哪儿就能准确地打到哪儿,因此被球迷称为“巴掌女王”,也曾被说成是“郎平第二”。

杨昊1.83米,身高上没有绝对的优势。尤其在对战俄罗斯的时候,拦网对面站着2米多高的巨人,真是让看的人都捏把汗。怎么对抗?她跟我说,她的心态好,如果自己长那么高,可能倒不会去动脑子研究技术了,而且身高虽然不高,但她臂长还是挺长的,弹跳也不错,这些都可以作为弥补。面对对方那些高大的队员,想着如果被拦了也会觉得很正常。相反,她年轻的时候讨厌打日本、韩国那样的矮个子球队,比对方有优势,心态倒不容易摆正,万一“打不死”或者被拦,就会很着急。在她看来,打球最重要的就是找到适合自己的方式。

杨昊的排球生涯是比较顺的,她自己也这么说。进国家队的第一年她就拿下了大冠军杯比赛的MVP,接下来,除了2002年短暂的低迷,她的状态一直很稳定。相比之下,她在队里的伤病也算是轻的,当然,这只是相比之下。如今,她在北京航空航天大学任教,2018年,她的学生任凯懿进入了中国女排的集训名单,成了中国第一个从大学校园走向专业排球运动的人。

如果说杨昊的排球生涯中留有遗憾,那就是2008年的奥运会没能成为首发队员。

这是一个莫大的遗憾。可以说,比起2004年雅典奥运会,中国女排更想在2008年的奥运会上夺冠,毕竟是在祖国,在北京。队里的每个人,特别是老队员都给了自己很大的压力。2001年到2007年,杨昊始终是国家队首发队员中的绝对主力,所有比赛的技术统计也应该算是最好的。用她的话说,除了2002年那次状态不佳,从没“哑过火”。“陈导应该能够足够地信任我。”她说。但是,陈导选择了换人,没有让杨昊首发。她知道教练当时也非常纠结,换人的意图是通过综合衡量,想要减少失误。杨昊乐观归乐观,但其实挺内向的,听从教练的安排,什么都没问。她只是告诉自己到了场上一定要表现得更好,让教练后悔。“如果再来一遍,我应该会去争取吧!”

以下是杨昊的口述。

女排带来的不只是成绩

2001年,我很幸运地入选了国家队,陈导(陈忠和教练)对队伍的整体规划也比较符合我的技术类型。从那时候起,我就没有再去多想过第二条路,准备在排球的道路上认真地走下去。现在看,我的排球生涯还是比较顺的。

一进入国家队我就打上了主力,在第一年大冠军杯的比赛里表现得也比较突出。队伍的整体配合很好,所以我当时就感觉到我们这个集体很有希望拿世界冠军。记得有一次开新闻发布会,人家问,有没有信心在三大赛中拿冠军?我说,有!陈导说,吹牛。但当时就是这么有信心,我说我们一定能,到现在我还记得很清楚。

但是到了2002年我们就遇到了一些挫折,就是当时的“让球事件”。不论是个人还是队伍,挫折都是比较大的。那两年我们对战巴西的胜率比较大,相比之下,意大利的技术特点就和我们有点儿相克,在世锦赛打到交叉赛的时候,我们本来可以以小组第一的成绩出线,但是为了避开意大利,我们故意输了球。我记得当时的赛制是打三场换一个城市,巴西已经订好了去下一站的机票,但因为我们的输球,他们不得不改变原来的轨迹,折腾了一番,当时还挺不满的。

作为队员来讲,我觉得我们的选择挺正常的,几个主力队员也都认同,而且男排在世界大赛中也很明显地采用过这样的战略。但结果是,最后半决赛的时候我们还是碰到了意大利,可能是因为故意输球在先,那场球我的压力特别大,发挥得特别不正常,最终输了。那之后,国内的舆论给了我们特别大的压力,铺天盖地的报道说我们把女排精神丢了、要陈导下课等等,对我们的打击很大。很长一段时间,我都想不通,觉得媒体对这件事的炒作得有点儿过了。如果我们拿到了世界冠军,同样是让球了,舆论还会是这样吗?很可能就不是了。同时我又很自责,觉得是因为自己发挥得不好,影响了大家,导致了输球,否则大家就不会经受这么大的压力了。所以那段时间我的状态一直都不好。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得11个推荐 粉丝709人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里