9.3 新好莱坞时期 |《毕业生》与《出租车司机》

作者:杜庆春

2020-02-20·阅读时长6分钟

三联中读的朋友大家好,我是杜庆春。这一节我们从“年轻”这个核心概念来聊聊新好莱坞的一些具体的电影和导演。

年轻这个词是很有意思的,因为在一般的电影史上,我们会把《毕业生》(The Graduate)这部作品看作新好莱坞的开端,而《毕业生》讲的就是一个大学刚毕业的年轻人的成长故事。这里我特别把1966年的《毕业生》和1976年马丁·斯科塞斯的《出租车司机》(Taxi Driver)放在一起,来讲这十年之间的变化。这两部作品都是讲年轻人看起来很苦闷,很迷惘,并做出了自己的选择;而这两部作品的表达又非常不一样。马丁·斯科塞斯的《出租车司机》和《愤怒的公牛》(Raging Bull,1980)几乎可以被看成是新好莱坞最后的作品,所以通过《毕业生》和《出租车司机》,一个是起点,一个是终点,我们从其中反映的年轻人的生活来看,这中间发生了一些什么变化。

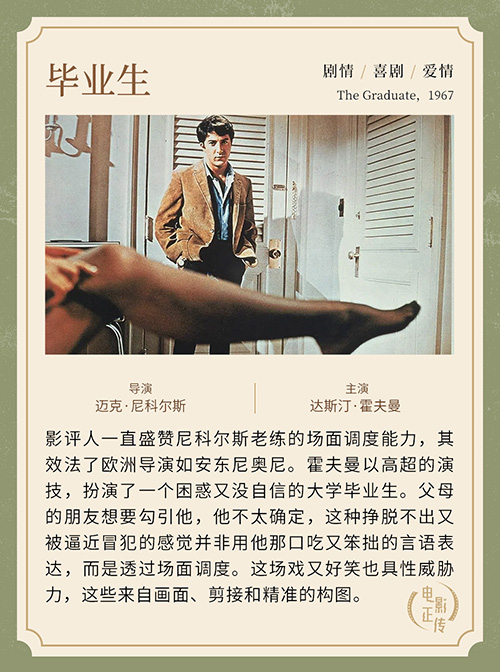

▲《毕业生》海报

我们先来看1966年的《毕业生》。这部作品留给我们很深刻的印象,可能是它里面的那首主题歌《寂静之声》(Sound of Silence),但是这部作品在当年引起巨大的轰动,并不是因为它的一种温和的抒情性,而是由于带有伦理上的挑衅色彩和电影语言上的创新。这种创新当然和欧洲的电影语言变革以及二战以来的电影技术发展有一些关联,比如变焦镜头的应用,这是战时的纪录片和战后的电视新闻所采用的一些手法。

我们先了解一下这位导演,《毕业生》的导演叫迈克·尼科尔斯(Mike Nichols,1931-2014),他是1931年出生的,在1939年因为要躲避纳粹的迫害,他全家从德国移民到美国。在1966年的时候,他拍了自己的第一部作品,我们今天要讲的《毕业生》是他的第二部作品。这一年他35岁,算是一位年轻导演。很有意思的是,这部作品当年找过更著名的影星来演男一号,但是最终导演挑选达斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman,1937-)来担任男主角。这也是达斯汀·霍夫曼一鸣惊人的一部作品,他之前只是在百老汇演一些打杂的、跑龙套的小角色。纽约的一个犹太年轻人能够成为一部这样电影的男一号,这也是一个标志性的事件。

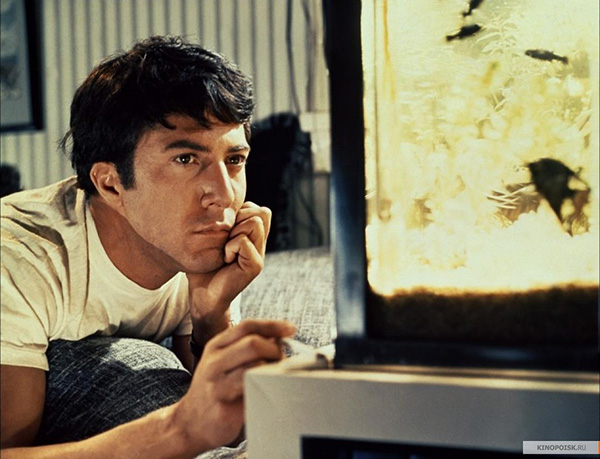

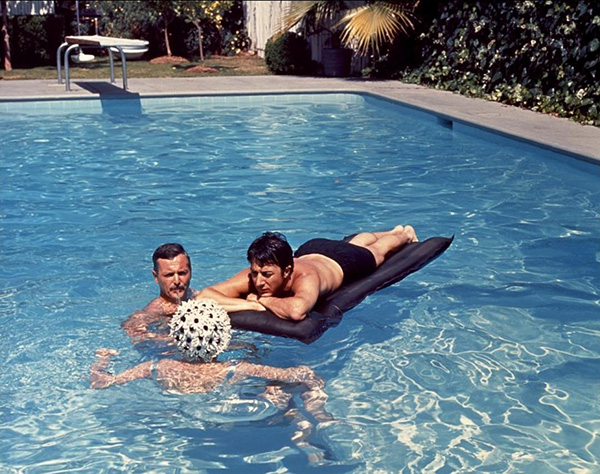

▲《毕业生》剧照

关于这部电影的剧情,它讲的是一个在伦理上有某种挑战、禁忌的爱情故事,就是一个富裕的大学毕业生在毕业的迷惘期,和一个已经结婚的中年女性产生了情感,他后来又爱上了女人的女儿,最后是一个大团圆式的结局,他和女孩两个真爱的人在一起了。但这个作品有意思的地方,也是它对好莱坞产生了很大冲击的地方,就是展示了婴儿潮的一代年轻人和他的上一代在道德和价值观上的彻底告别,他们有了对于自己生活方式的选择。这也是《毕业生》在这么一个带有狗血、伦理挑衅色彩的人物关系构建下的情感故事里面非常重要的情节点。

这个片子更有趣的是,在做这样的一个剧情展开的时候,它非常杂耍式地用了一些在当时的电影里面显得很有创新趣味的剪辑手法。比如这个片子的一开始,它就展现了一种新的电影剪辑趣味。可能对很多朋友来说,现在来看它的这种剪辑方式都还蛮新鲜的,因为它在现在的电影里面也不是特别普遍。这种连接的方式,实际上是试图让电影的叙事速度加快。与此同时它的技术又非常明显,违背了惯常那种让你沉浸在叙事里面的催眠效果,它的技巧就曝露在外面,能让你明显看出:我用了一个技术手段让叙事变得更快。

比如说影片里面有一个非常著名的段落,我记得我们当时学电影的时候,都会把它当作一个剪辑课的案例来讨论,就是男主人公的爸爸叫他从房间出来,然后他在水面漂浮的这样一段叙事。它在时间上是很跳跃的,像mv似的组接了主人公的那种迷惘,那种孤独压抑的情绪。1978年中国影视改革开放以后,这样的一些方式也被我们拿来模仿使用,包括变焦镜头的使用,各种光学技巧的使用,各种剪辑点的思考等等,这是一个题外话。

另外,这部电影用了很多的蒙太奇思维,这是很有趣的一个话题。对电影史有更多了解的朋友可能知道,按照电影理论家安德烈·巴赞的说法,好莱坞电影强调的是所谓的连续剪辑,就是说通过分镜头来讲故事,让观众看不见剪辑点,从而让他们沉浸在叙事里面。在很多时候,每个镜头代表着一个剧中人的视点,让观众通过摄影机的作用来代入这个角色,沉浸在剧中。而另外一套思维即所谓的蒙太奇思维,就是让观众故意看到电影组织的方式,让观众并不陷在剧情的讲述中间,让人产生某种思考,这种思考有可能是象征的,有可能是隐喻的等等。《毕业生》这部作品里面很有趣地用了一些蒙太奇的思维,其中非常明显的是有一个动物园的场景,他们去看大猩猩,片中人物的关系和他们内心的状况通过蒙太奇式的建构产生了很有趣的表达。

《毕业生》在1967年的时候,挑战的还是一个家庭伦理系统里面的禁忌,并没有更深层地对于社会结构,对于更为本质的一些概念的讨论。那么后面我们要做一个对比性的讨论,就是1976年马丁·斯科塞斯的《出租车司机》。这部电影现在来看依然有很强烈的力量感,这来源于其中的主人公,他的对抗不仅仅是处在一个家庭伦理结构里面,讲述一个男孩陷入了不伦两性关系的风花雪月的故事。《出租车司机》也是从两性欲望开始展开的,男主人公先后和两个女孩有一种内心连接的需要,但这个男主人公并没有仅仅表现他的身体欲望的需要,他对异性只是有一种强烈的连接的需要,以证明你对我这个人是尊重的,或者说你对我这个人所采取的行为逻辑是尊重的,我要证明我的行为逻辑是值得在你们的世界里面被接纳的、被尊重的。

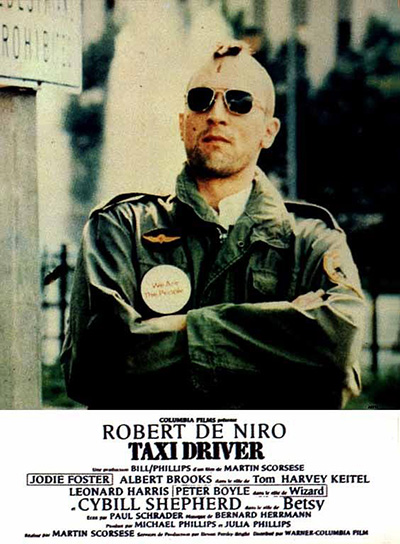

▲《出租车司机》海报

这是一部非常有趣的片子,看起来它在性的讨论上要比十年前的《毕业生》更大胆,但实际上男主人公并没有在自己的个人生活里面真正有那种两性的行为。他在影片中最疯狂的行为只是带他认识的第一个女孩去看一部成人电影,因此他也被这个女孩所唾弃。这个片子的剧情结构就带有一种隐喻性,而且这种隐喻性已经超越了剧情的层面,它指向了某种社会结构,或者说社会心理结构。他认识的第一个女孩是总统竞选人竞选班底的工作人员,他被这个女孩吸引,去接近她,发生了我上面所讲的那样的行为,又被这个女孩所摒弃。女孩认为,我们的行为标准非常不一样,所以我们不能够再相处。这里本来就有一点跨阶级的成分,男主人公只是一个出租车司机,女孩还是处在一个白领的世界。关键是在这样的一个行为发生之后,他选择的方式是去刺杀总统竞选人,当然这个行为最终被终止了。

于是片子就进入到第二个段落,男主人公认识了一个朱迪·福斯特饰演的未成年少女,这个少女被街头流氓控制来从事色情交易,也就是一个雏妓。于是他把自己想象成一个英雄,要把这个女孩从悲剧性的遭遇中,从她不堪的生活中营救出来。但这种不堪仅仅是他的想象,女孩自己并没有觉得生活多么糟糕。然后整个影片进入了最后的最疯狂的状态,他冲到女孩工作的楼宇,连续地枪击,射杀了好几个流氓,整个影片就在这样的剧情中结束。他选择了一种几乎是自杀性的方式去证明自己的存在,这种证明并不是在传统的通俗叙事里面所讲的,他要获得一个女人的爱情,或者他想证明自己可以介入到一个社会标准里面,我觉得通过他如此强的这么一种破坏行为,实际上他反过来是要印证自己可以成为一个很强的社会逻辑或者社会标准的建设者。

▲《出租车司机》剧照

这部电影强大的悲剧性和强大的反思性,使得它不断地被讨论,成为了个体和社会结构之间冲突的经典性描写。和十年前的《毕业生》相比,《出租车司机》所讲的年轻人的对抗性从简单的两性伦理禁忌一下子被拉到了整个社会结构层面上的讨论,这是这部电影非常重要的意义。这背后也印证了新好莱坞电影所指向的这十年,这十年美国经历了剧烈的激进的左派运动,青春的热血在这里挥洒,当然也收获了非常多的苦涩,受到了非常多的创伤,我们看《阿甘正传》,看李安的《冰风暴》(音频口误),可能都会有这样的感受。由此,马丁·斯科塞斯对1980年代很多国家年轻导演的创作都产生了深刻的影响,这也使他现在仍在整个电影界里还拥有如此高的地位。

好的,我们从“年轻”这个概念对新好莱坞电影做了讨论,通过《毕业生》和《出租车司机》两部电影讲这个概念在这十年里面发生的非常大的变化。后面我们会从对历史上罪犯的重新塑造的这个角度,来讨论新好莱坞电影的一些有趣的地方。

(知识卡片文字资料来自后浪出版公司《闪回:电影简史》)

欢迎转发分享海报

与更多热爱电影的人

重返影史高光时刻

文章作者

杜庆春

发表文章5篇 获得9个推荐 粉丝95人

北京电影学院电影文学系副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里