征稿·WeWrite+三联节气

作者:姚速速

2017-12-27·阅读时长4分钟

山水偶遇

似不似,真不真

纸上影,身外人

生死一梦,天地一尘

浮浮休休,吾怀自春

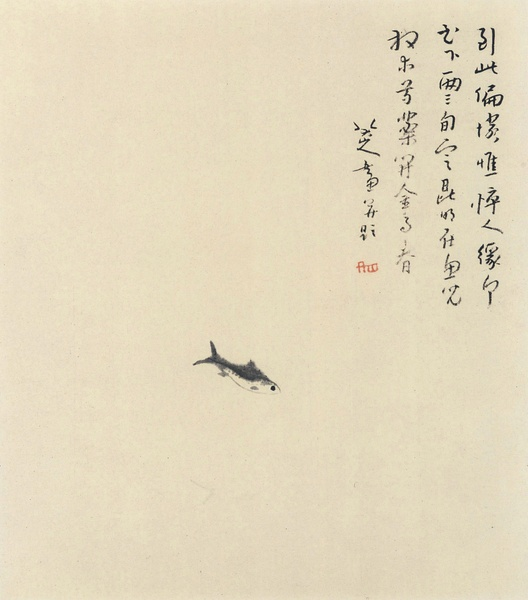

——沈周

最美的山水从来不是如约而至,它是偶遇的。

那年在四川境内做长途旅行,秋日黄昏,落脚在眉山洪雅县的柳江古镇,转天清晨我还在被单雪白的床上酣眠,早起的先生已出去转了一大圈,回来兴奋地向我报告。我不情愿地拉开窗帘,发现昨日的晴空万里已化作细雨蒙蒙。

正是这般打在脸颊上似有若无,站定一会儿便会被淋到湿透的雨,成就了“烟雨柳江”这个称谓。青石板铺就的蜿蜒小路,在路旁的小店吃一碗面,撑起伞,漫不经心地走走停停,路尽头,便是这样一派气象万千。

但那一次,我并没有等雨来,那真的就是一场偶遇。

再一年,去广东旅行,自韶关往珠海方向,在高速路上不期而遇画中山水。彼时刚刚开始研习文人画,纸上山水何其缥缈,终归不得其法,以为那样的山水在现实中并不会有。坐在车里,阵雨突至,一抬眼,一幅水墨画在方寸车窗之外已经晕染得恰到好处,我竟不由得看呆了。

先生幽幽地说了一句:

原来中国的山水画真的不需要很多颜色。

我们常常认为山水画是写意,见了那样的山水,就会慨叹那也是写实。

这一次,同样也是不期然,就遇见了。

为何偶遇的山水才美呢?是否世间所有没有期许的事物,都会收获惊喜之美呢?抑或是因为我们心中其实已经有了一幅完美山水,就等待这一次相遇了呢?

中国画中的山水早在顾恺之的时代便有了,那时不过是人物画中的陪衬。初唐时,山水画从人物画中独立,五代时期,经由荆、关、董、巨的发展,至两宋时已蔚为大观。之后,元代蒙古人对汉族知识分子的蔑视,山水画逐渐走向萧索孤绝,明朝时兴起的市民文化,使得明山水画变得愈加复杂,直到明末清初的四僧、四王,文人水墨画达到了美学的巅峰。

没有人生阅历的时候,觉得文人山水画极难欣赏。山水画似乎自诞生之初便已经走向了哲学之路,文人画家画的从来不单是现实中的山水,更是精神里的山水,是内心的独白。当你的世界仍旧简单一如白纸,当你并没有经历过人世沉浮、悲欢离合,自然找不到与那样抽象的山水的精神共鸣,看不懂,是因为你还没有心中的山水,如何偶遇?蒋勋老师说,黄公望八十几岁画下的《富春山居图》,我们可能要到五十岁才能看懂,那已经是万幸。

十几岁的我们,是要去看王希孟的《千里江山图》不是?

山水画的作者,也在偶遇他们心中的山水。王蒙的画,自然与马、夏不同,与八大山人也殊异。如此,文人偶遇他们的山水,我们在文人的画中偶遇我们的山水,最后,我们与文人和他们的精神相遇。

年末在中国美术馆看“明四家”作品展,虽不是休息日,展厅里也密密匝匝挤满了人,中间展柜中有几幅重要画作,大家心照不宣自右向左默默排队行进,我竟连队尾也寻不到,故而游离了大鱼群,往边角处观赏并不那么有名的作品。

之后,就在倚墙而立的一个展柜的最边角处,看到了文徵明之孙文从简的一幅作品。

它在如此多的画作中并不起眼。仿佛马远的《山径春行图》,倒使我觉得更加清冷沉寂,静观内在。画家没有在那短短的纸本上面描绘一丝一毫的山和水,那确实是一幅山水画,只是不见山水而已。

有云、有树、有石、亦有人,却不见山,也不见水。主仆二人,在画作的右下方,朝向远处天边的云卷云舒。云树松石都是具象,隐藏在主人心中的情思和隐藏在画中的山水虽不可见,那空白其实也是满的。

文从简的这一幅画中,人物不多见地给了个正脸儿,主人歪着头,抄着手,有愁思,也可能在困惑。寥寥数笔,却有了表情,且是极为生动的表情。那老翁几乎肯定是他自身的写照,中国山水画历来并不注重表现人,或小到无可辨认,或只给背影,人物更像是一个符号一个象征。无论男女老幼,无论渔翁、村妇、孩童,无疑都是作者自身精神的幻化。使人相信,这山水,就是画家与梦中山水的偶遇,是与自己精神世界的偶遇,那个世界如宇宙般幽微深邃,文丛简将无法理解的宇宙,用笔墨,点成了天边一朵舒展的云。

此中有真意,欲辨已忘言…

中国书画同源。有的文人并没有专门研习过绘画技巧,几十岁的年纪,坐在湖边看到好风景,提笔也能画出胸臆来,那归功于他们多年来的书法功底。文人画就是笔墨,笔是线条,墨是色彩,对他们而言,提笔疾书与泼墨山水几乎是同一件事。他们并非不在乎技巧,也并非不懂透视关系,他们只不过更关心精神,这也许就叫做——审美的自由。

世人皆知中国文人山水画是写意的,迈克尔.苏立文说:“写意,即画下思想。文人画家从宋朝以来便将写意作为绘画真正追求的目标……”他还说:“由象征主义画派提出的、在西方起到革命性影响的那些思想,也能在东方找到更为久远的对应。”

确实,象征主义、存在主义、印象主义……这些画派的出现,在东方人的眼中,西方绘画更亲近了。西方的风景画当然也要融入情感和精神,但直到现代艺术诞生之前,仿佛画家们仍然多把力气花在技巧上,看看透纳(Turner)的画作中被极致描绘的大气下浮动的光线便可知一二。与此相比,对印象派影响至深的日本浮世绘画家,他们笔下的山水虽然充满装饰性,倒反更容易让人产生共鸣,葛饰北斋的《富岳三十六景》,亲近到使你觉得,即便此刻自己就身在画中,丝毫没有违和之感。

直到梵高出现,一切便都不一样了。他的星空和麦田,虽然狭仄,却是他梦境中的山水。我们很容易偶遇他的山水,因为梵高是个孩子,我们内心深处都有个孩子,无论世界如何狰狞,那个孩子总会使我们善待这个世界。

文章作者

姚速速

发表文章19篇 获得3个推荐 粉丝42人

无所住而生其心

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里