小镇耍花灯的热闹,再华丽的灯光秀也比不上

作者:三联生活周刊(微信公号)

02-12·阅读时长19分钟

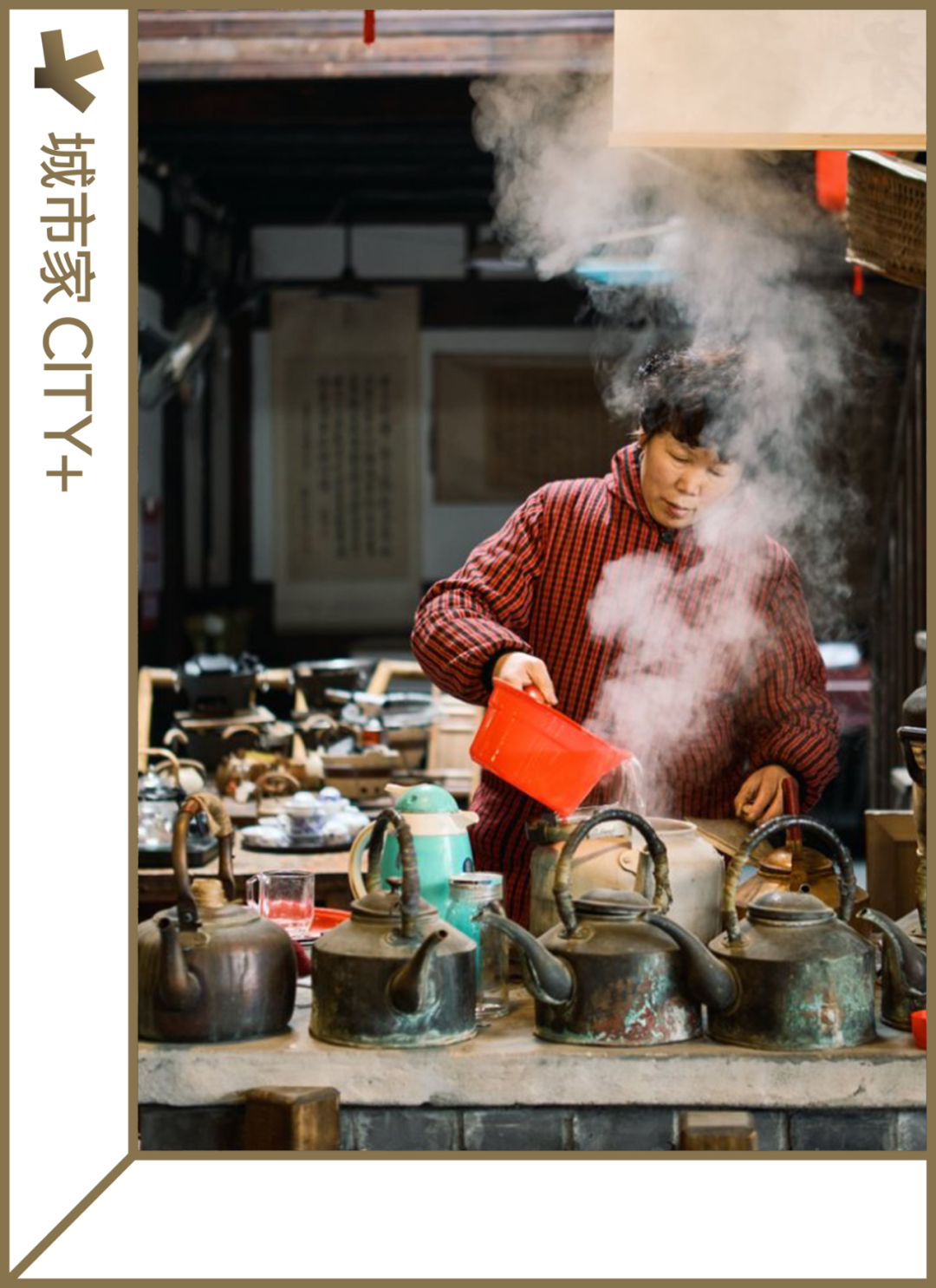

元通夏家茶楼主理人之一胥建英

图源:三联人文城市

最近几年,元宵节的灯光秀有多卷?动辄几千架无人机在夜空拼出赛博烟花、AR技术让灯会变成裸眼3D体验现场……

只是你还记得吗?手扎纸灯里的童年光影,竹编灯笼下的年味密码,提灯、耍灯、看花灯,才是刻进记忆的元宵仪式感。没有元宵的灯,好像“年味”就失去了载体,春节的句号划不上了。

哪里能够找到一个“经典款”的元宵节?在四川崇州,1600岁的元通古镇给了我们惊喜——当传统兔灯碰撞当代艺术,青石板路变成光影长廊,那里藏着元宵节的童年回忆。

文|栩睿

编辑|沈律君 榭瑞

成都西,雪山下

有一条“时光减速带”

“成都周边的古镇很多,但只有元通古镇会让我有一种回到了小时候的感觉。”王晴去年夏天第一次来到这里时,元通质朴又市井的氛围就给她留下了很深的印象。今年元宵节前夕,她带女儿重游,发现喜庆的红色灯笼挂满了麒麟街,街边多了不少叫卖摊主。

女儿来到“野猪咖啡”门前时,看到两只大大的圆柱形彩色灯笼,兴奋地指着问王晴,“妈妈,这是什么?”

崇州元通古镇野猪咖啡

图源:三联人文城市

85岁的卢丛云老人前几天散步时也看到了它们。他发现,还有几家店铺,有红有绿,都挂起了这种“新式”灯笼。

卢丛云是土生土长的元通人,眼前热闹的年节氛围,让他想起了过去元通过年时的盛况。元通自百年前开始,便有过年时拉兔灯的传统,起初是当地居民自发举行的巡游年俗,这是他孩童时最期待的事情之一。

在卢丛云的记忆中,每到年前,街上的纸品铺里便开始出售工匠们手工制作的兔灯。从大年初一开始,每天傍晚,元通镇上的居民纷纷从家里取出兔灯,每走到一家门口时,那家的孩子便自发地加入巡游的队伍,一路上队伍越走越长,大家一边说笑一边祈福,热闹非凡。

“越大的兔灯,我以前越喜欢,每次巡游的时候就跟在后头跑,觉得它白白胖胖的,可爱得很哦。”

崇州元通古镇兔灯祈福巡游

图源:崇州市融媒体中心

“鼓吹连天沸五门,灯山万炬动黄昏”,南宋诗人陆游行至成都时恰逢元宵灯会,便写下了《丁酉上元》描述其盛况。著名巴蜀文化学者、现在85岁的袁庭栋小时候也常常会玩兔灯,大人们在一旁舞龙灯、狮灯,孩子们便拉着兔灯到处跑,快活极了。

“龙灯、狮灯工艺复杂,兔儿灯工艺简单,普通家庭也可以自己做。以前过年期间做了兔灯,年过完了就把兔灯拆了,把篾条再变成风筝。”

清明春台会“打铁花”表演

图源:崇州市融媒体中心

成都往西五十公里是崇州,这里的灯耍盛行了许多年。每年除夕至元宵节之间,崇州各地都会有龙灯出游,舞龙、彩龙、火龙,竞相争艳。崇州作家杨虎记得,小时候每到春节,晚上总有龙灯在县城的街巷里穿梭,远远便能听见敲锣打鼓的声音,等到了近处,便能看到龙头飞舞、神尾环绕,数十人撑起一条长龙,变幻无穷。

当大城市“年味”渐淡,县城和乡镇则带着一份陌生的亲切感,化作承接记忆、找回生活本味的容器。崇州和成都一直亲缘共生,崇州之于成都人,是逃离喧嚣的小憩之所。

每到春节期间,崇州的庙会集市都要“打涌堂”(四川方言,形容拥挤)。走老街、坐茶馆、观罨画池,感受陆游的闲情逸致,“小阁东头罨画池,秋来长是忆幽期”,在西岭雪山之下的崇州是一道“时光缓冲带”,一过崇州,人自然就会慢下来。

清明春台会“汇江老龙”巡游

图源:崇州市融媒体中心

四千多年前,崇州便是古蜀的心脏。据《华阳国志》记载,“望帝春心托杜鹃”的蜀王杜宇故都就在这里。郦道元《水经注》也有写到:“望帝者,杜宇也,从天下。女子朱利自江源出,为宇妻。”这里的“江源”,正是今天的崇州。

岷江过都江堰分水,在崇州,又和从雪山发源的多条支流相汇,水网纵横让这里在汉唐时代就一直是蜀中最重要的交通枢纽和商贸重地之一。唐代设置蜀州,让崇州成了“蜀中之蜀”,一度繁华无两,杜甫在这里写下“古今咏梅第一首”的《和裴迪登蜀州东亭逢早梅相忆见寄》;王勃在《送杜少府之任蜀州》中写下名句:“海内存知己,天涯若比邻。”

“江湖四十余年梦,岂信人间有蜀州。”南宋陆游两度任蜀州通判,居住在罨画池。在崇州居住的日子里,他一口气写了一百多首诗,有三十余首与罨画池相关。

袁庭栋记得自己毕业后刚去出版社时,误以为“蜀州”指的是成都,在编辑校对工作中闹了很大的笑话。在后来的“补课”中,他明白那时的崇州之所以被称为“蜀州”,显然是全凭实力。从这个小插曲开始,袁庭栋开始了自己延续一生的巴蜀文化研究。

到今天,袁庭栋对崇州仍然有一份特殊的感情,川西古典园林的代表罨画池,全国唯一的陆游祠,当然还有元通古镇,这里不止有延续300多年的省级非物质文化遗产清明春台会,还有成都地区保存最完好的历史古建筑群,从中西结合的罗家大院、黄家大院到记录着移民商贾历史的广东会馆,这些原汁原味的川西平原建筑,总让他割舍不下。

“非标”古镇,藏在

美食、手艺和造物里

现在的古镇,要么太老,老到居民全无,失去活力,整个成为大号的博物馆;要么太新,充斥连锁店、网红美食,整个镇上人潮汹涌,但留不下来。

有理想的古镇,不愿意只当景区。元通就是这么一座“活”的古镇。这里居民尤在,文脉未迁,如果用最佳在地体验评测“古镇行”,元通必然位列其中。

元通古镇有1600年的历史。依托文井江、味江和泊江三江交汇的独特地理,早在东晋时期便开始繁荣。最初名为“水渠乡”,因镇中圆通寺的存在,逐渐演变为“圆通”,最终简化为如今的“元通”。水运的便捷让它成为川西商贸的枢纽,明清时期说到元通,都是“良田数万亩,烟火数千家”。

美食云集的古镇文化生活

图源:三联人文城市

不断到来的大量外地客商带来了不同的文化、喜好还有口味,富庶又爱吃的元通人将不同地域的味觉体验相融合,留下了许多独具一格的美食。

豆花、油花、脑花、蹄花被称为“元通四花”。如今的元通人每逢客人来临时,最爱的便是一碗石磨豆花。浸泡黄豆,手推石磨,点制豆花,忙碌两三个小时后才能端出一碗带着清新豆香的豆花,再配上用豆豉的酱香和辣椒的爽口,便是元通本地人对客人的最高礼待。到现在,崇州作家杨虎每次去到元通时,都忍不住要去小店里吃上一碗新鲜制作的豆花。

“四花”中的另一味——油花,是元通百年前就独有的“原创”味道,自有其技艺传承,外地难以复制。清末民初,镇上的面点师傅从传统花卷中得到灵感,省去发酵步骤,在面团里揉入猪油,使其更加油润筋道。这种制作方式契合了元通的生活方式。

商贾云集,水路繁忙,赶早市的商人、船帮的纤夫、手艺人天未亮便已上路,油花成了他们最便捷的充饥选择。一口咬下,酥香四溢,裹着热气的油润口感,留在舌尖,也是这座千年古镇的烟火味道。一百多年后,张小书成为了元通油花这门手艺的传承人,小小的油花几乎成了游客来到元通必买的小吃。

“油花”传承人张小书

图源:三联人文城市

每一个客人来到藏在巷子深处的“小书油花”时,张小书都会一边从冰柜里取出做好的油花,一边不厌其烦地和他们重复油花的正确食用方法:“蒸好以后,要用筷子把油花抖散,一定要抖成丝吃才香哦。”

买完油花回到麒麟街上,隔着几十米便能闻到槽子糕出炉的甜香。槽子糕,便是人们常说的老式鸡蛋糕,制作时只需要杂粮粉、鸡蛋液和白砂糖调制成的面糊,不加入一滴水。

杨劲松在三年前开了这家“杨胡子槽子糕”。但实际上,制作槽子糕的手艺传到他的妻子李小静手里时,已经延续到了第三代。过去的几十年里,李小静一直在元通糖果厂制作槽子糕,工厂倒闭后,她原本想歇业不做。“那段时间受到西式蛋糕冲击,我们觉得没人吃槽子糕了嘛。”没想到最近几年,大家怀念起槽子糕不加一丝添加剂的原滋原味,李小静又和丈夫一起把店开了起来,出门在外的女儿也回家帮忙。

每天早上七点,杨劲松夫妇来到店里,要花上一个多小时的时间给下方的土灶和上方的铁盘生火,“每一块碳都要烧红,费时间得很”。生火的同时,李小静开始调制面糊,早上九点店里准时开始烤制第一盘槽子糕。

杨胡子槽子糕店里,最吸引人目光的便是一个用铁链吊起、生着火的铁盘,这也是槽子糕两面酥脆的秘诀。为了让槽子糕的表面也有焦褐香脆的口感,杨劲松需要举着铁盘,让它在上方面糊上方烘烤。

具体要烘烤多久,李小静说这完全依赖师傅的经验,通过色泽来判断是否可以出炉,没有固定的时间限制。正是这样传统的烤制方式,才让最终出炉的槽子糕里有着一丝炭火的香气。

站在火边烤槽子糕是个体力活,一直到冬至前,杨劲松和店里的另一名师傅在店里都只穿一件短袖。到了夏天,杨劲松和李小静一般到36度就关门歇业了,“太热了,遭不住哦”。

“槽子糕”传承人杨劲松

图源:三联人文城市

午饭时间,李小静在店门外坐着吃火锅鱼,女儿杨李璐还在忙着给排队等待的客人装袋、称重。最后一位客人专程从30公里外的温江区驱车前来购买,杨李璐一边给他称槽子糕,一边不停感谢客人的热情,“好吃又来哈”。一锅槽子糕卖空,她才回到桌前,继续和妈妈一起吃午饭。

像这样的本地传统美食,在元通还有好多家。九幺姑手工作坊店门口几个巨大的缸子,一揭开缸子的盖子,经过长时间酿造的酱油散发出浓浓的酱香,色泽比普通的酱油要淡一些,入口的味道也不会太咸。店主燕婴一手拿着塑料瓶,一手从缸里舀出酱油。来买酱油的顾客不少是远道而来,燕婴前些日子还遇到一位从一千多公里外赶来买酱油的客人。

传承了四代的杨氏挂面是许多游客来到元通古镇的最后一站,杨华伟从12岁开始学做面,今年已经年满60,手艺虽已经传承给了女婿,但他仍在古镇的街上开着这间小小的杨氏挂面店。

最“壮观”的景象是在挂面店的后院,杨华伟每次会把五六根挂满宽面的细竹竿,密密地排在这里晒干,整齐的宽面长长垂下,像一匹匹光滑的绸缎,手艺人杨华伟谨慎穿行其中。

“杨氏挂面”传承人杨华伟

图源:三联人文城市

除了美食,元通也有自己的手艺和造物。竹编街只是一条不到一百米的小街,左右两侧沿街却堆满了各类竹编生活器具,蒸笼、筲箕、背篓、簸箕……陈孟伟的小店就是其中之一。

十几岁时,为了让陈孟伟学一门手艺,父母送他去元通古镇附近的道明镇学竹艺。二十几年前的一次意外,让在外打工的陈孟伟手部受伤,为了维持生计,他回到元通古镇来开了一个小小的竹编店,竹编器具都摆在街沿上。每天早晚,他都要各花上一个半小时将竹编搬到街边又搬回室内。

卖兔灯的纸品店如今所剩无几,古群英家里却还保留着做兔灯的传统。每年清明节前都是古群英做兔灯最忙碌的日子,用的是刚从山上砍下来没多久的慈竹,分割洗净后,用火将其烧软,再编织成兔子的形状,在下方加上一组滚轮。古群英的店里既卖自己用宣纸糊好的成品兔灯,也卖半成品框架。清明春台会开始前,许多家庭会买框架回家,大人和孩子一起将纸糊上去。

竹编手艺人陈孟伟

图源:三联人文城市

制作兔灯是件大事,也是很多元通人每年清明前的固定家庭活动。在框架上糊上宣纸,再让孩子剪一些漂亮的纸花、星星贴上去,一盏独一无二的兔灯就做成了。

到了清明春台会,元通幼儿园里的几百位小朋友,拉着自家制作的兔灯上街巡游,毛茸茸的耳朵、发光的眼睛、充满童趣的手绘......队伍里的兔灯各有特色。

元通的手工艺品和食物一样讲究,绝非千篇一律的工业产品。手工制作的竹编、兔灯,每一件都称得上是独一无二。当大部分古镇的街道上都是烤鱿鱼、臭豆腐、千篇一律的纪念商品时,元通不但拥有保存完整的明、清街道,而且街上还满是古法的“非标商业”,这样的古镇俨然成了珍稀的存在。

元通号称“小成都”,正是来自这份原生的“川味”体感。如今,它们被隐藏在古镇的交错街巷中,少为外地游客所知。

元通古镇兔灯祈福巡游中,小朋友们拉着小兔灯

图源:崇州市融媒体中心

这次在元通古镇,三联人文城市计划要“点一盏灯”,把元通的“光”引出来。承接视觉设计的LAVA北京团队来到元通,查看了大量历史资料,“兔灯”这个具有元通特色又活泼灵动的元素进入了他们的视野。

过去,元通的拉兔灯习俗从大年初一开始,一直要延续到清明会之后才会结束,时间跨度足足有三个月。建国后,过新年拉兔灯的传统渐渐被淡忘,直到二十多年前才重新加入清明春台会,成为了庆祝仪式的重要一环。

如今的兔灯巡游已经成为了清明春台会里孩子们参与度最高的环节,也吸引了不少外地游客的到访,是元通的重要民俗之一。但对于生活在元通镇上的老人来说,兔灯不再闪耀于新春时节,心中总是多了几分遗憾。

点一盏灯

把古镇的“光”引出来

在给“追光计划”寻找灵感的过程中,LAVA团队提前来到元通古镇采风走访,设计师Kylo发现当地的店铺招牌非常朴素,再加上古镇的建筑多是木质,色调以灰色为主,走进镇里很难找到亮眼的视觉中心。

于是,以每年元宵节时提花灯巡游的民俗为灵感,设计师想到了灯笼这一元素,既适配古镇现有的建筑风格,又能以荧光亮色让大家眼前一亮,融合了传统与现代。

谁将成为“灯笼”的主人?“追光计划”一共选出了七家小店,有能代表元通传统美食的杨胡子槽子糕、杨氏挂面、九幺姑手工作坊,还有传承了非遗手艺的竹编街、小书油花,也有夏家茶楼、野猪咖啡两家店讲述着元通人形态在变、内核不变的生活方式。

夏家茶楼是一栋砖木结构建筑,兴建于20世纪初修建。转眼到了一百多年后,茶楼传到了第四代。历经沧桑的建筑没有进行翻新、改建,一楼有一眼从清代传下来的水井,用木盖盖着;沿着木楼梯走上二楼,仍能通过雕花的窗子看着外面静静流淌的文井江。

到今天,夏家茶楼仍然沿用最传统的泡茶方式。用的水必须是从一楼古井里抽上来的井水,烧水的壶是店里用了20年、黄得发亮的铜壶,盖碗茶具一样不能少,在夏家茶楼可以感受到元通古镇原汁原味的茶文化。

井水甘洌,店主之一的张旭红笑着说这便是夏家茶楼的茶好喝的原因,“哪怕是用同样的茶,到别的地方,也泡不出我们的味道”。

和夏家茶楼一样,“追光计划”选择的七家店铺也都是元通千年未衰古镇活态的缩影。它们大多是元通人自己的店,他们生活在这里,也把同样的东西卖给自己的街坊邻居,而不是只针对尝鲜打卡游客的"文化标本"。

夏家茶楼的新灯笼

图源:三联人文城市

七家店铺的店主们多少也是有点倔强,槽子糕的杨胡子、小书油花的张小书、一把挂面传了四代的杨华伟,他们喜欢坚持自己的做法,相信不变就是最好的“上新”。小店里油花、槽子糕的香味翻涌,一如多年前;竹编街的陈孟伟摆上街的货物,合在一起看,就是一部微型蜀地生活史。

七家店铺,七种灯笼分别是:“糕”“竹”“面”“茶”……每盏灯笼的形状都是由一到两个汉字旋转而成的立体结构,这能让人“睹灯思物”,或者“见灯念食”。圆滚滚的糕让游客还没走进店里就已经能想象到它的圆润形态,长条形的竹又让大家在看到竹编日用品时还能想到它们过去的样子。

乙巳年前夕,制作完成的灯笼在元通古镇安装。正值午饭时间,坐在店铺门口吃饭的人们纷纷探过头来,好奇地打量着街边的彩色灯笼。骑着自行车路过的居民也忍不住停下,来看一看这些古镇上的“新客人”。

九幺姑手工作坊店主燕婴

图源:三联人文城市

七家小店的老板们对“古镇追光计划”同样有着强烈的期待。早在走访阶段,张小书就告诉三联人文城市,她一直有重新设计、装修店铺的想法,以吸引更多的年轻游客,但一个人忙前忙后,实在有心无力。现在“古镇追光计划”在通往小书油花的小巷里用霓虹灯与灯箱构成的组合装置,吸引更多的年轻人来到巷子里探索非遗美味。

夏家茶楼的张旭红则提出可以在茶楼门口放上一个茶壶装置,虽然最终未能实现,但看到颜色明亮的灯笼时,她和嫂子胥建英还是高兴了好一会儿。

为了配合七家小店门前的灯笼,“追光计划”还重新设计了元通最重要的街道——麒麟街上的日常小灯笼。元通镇离道明镇很近,镇上的许多人家也有制作竹编工艺品的习惯,因此小灯笼也使用了竹编工艺。不是供起来,而是把非物质文化遗产用在生活和日常里,这也是很符合元通风格的方式。

麒麟街上的竹编小灯笼

图源:三联人文城市

过去码头水路繁荣的文化交汇,除了给元通带来美食,也带来了各地的富商大贾,他们在这里生活、贸易,留下了一栋栋中西结合的建筑。杨虎每次来到元通古镇,都一定要去每个大院、会馆的龙门子处看一看,哥特式的尖塔与中式道教的雕花融合在一起,是他心中元通文化中西结合的最好代表。

罗家大院与黄家大院分别见证了商贾富家与官宦世家在元通古镇的起起伏伏,广东会馆则是元通过往繁华商贸流通的证明。现在的三座建筑门口都挂上了以“元”字为灵感的灯笼。一名举着自拍杆的姑娘在黄家门槛前停住,手机画面对准灯笼装置,继而俯身查看灯笼下的介绍牌,那里写下的是大院背后一百年的历史。

从罗家大院的灰砖门里出来,走进天主堂门前的广场,一座由“茶”“咖”“面”“竹”“糕”“酱”“油花”七个灯笼叠成的“追光塔”撞进眼帘。

追光塔(上图)聚光椅(下图)

图源:三联人文城市

天色渐深,追光塔点亮,沿街探店的兔灯巡游开始了。元通幼儿园的小朋友们在广场中央各拉着一只小兔灯,跟在大兔灯后面,好奇地张望打量。一个小男孩的兔灯轮子在人群中被挤得脱落下来,他的妈妈在一旁蹲下帮他将兔灯修复好。“他还没拉过兔灯,趁着今天闹热,带他来感受一下。”

“追光计划”活动现场

图源:三联人文城市

带女儿来玩的王晴在游客服务中心获得了一份特别的地图,地图上是一条元通古镇的最佳体验路线,其中标明了装置有灯笼、可以打卡的商铺与建筑,一旁还有精编的7个小店的故事。“上次我们过来玩,属于走马观花,这个地图还有打卡可以让你和这些故事、和这些店主去交流的,感觉距离更近了。”

“元通故事”展架

图源:三联人文城市

“普通话说热闹,四川话说闹热,闹热就是要先放开了耍,闹了才能热。”

袁庭栋说,从唐代至今,川西平原举办元宵灯会的传统延续了千年。如今,家家户户、男女老少,走进古镇,在月亮最美的时刻,向不灭的花灯许下团团圆圆的祝愿。“晚上点了灯,就闹热。这是一年中最好耍的时候。”

运营编辑:叶晨灏 贰D

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@城市家City+

官方视频号:@城市家City+

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

商务合作:蒲军强 15736184721

咨询信息:pujunqiang@@lifeweekly.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5905人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里