一滴酱油,3000年中国味

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-23·阅读时长9分钟

这个夏天,《一饭封神》将“中国味”深深烙进亿万国人的心头。节目虽于9月19日收官,但它引发的对中国物产、厨艺传承与匠人精神的讨论仍在持续。

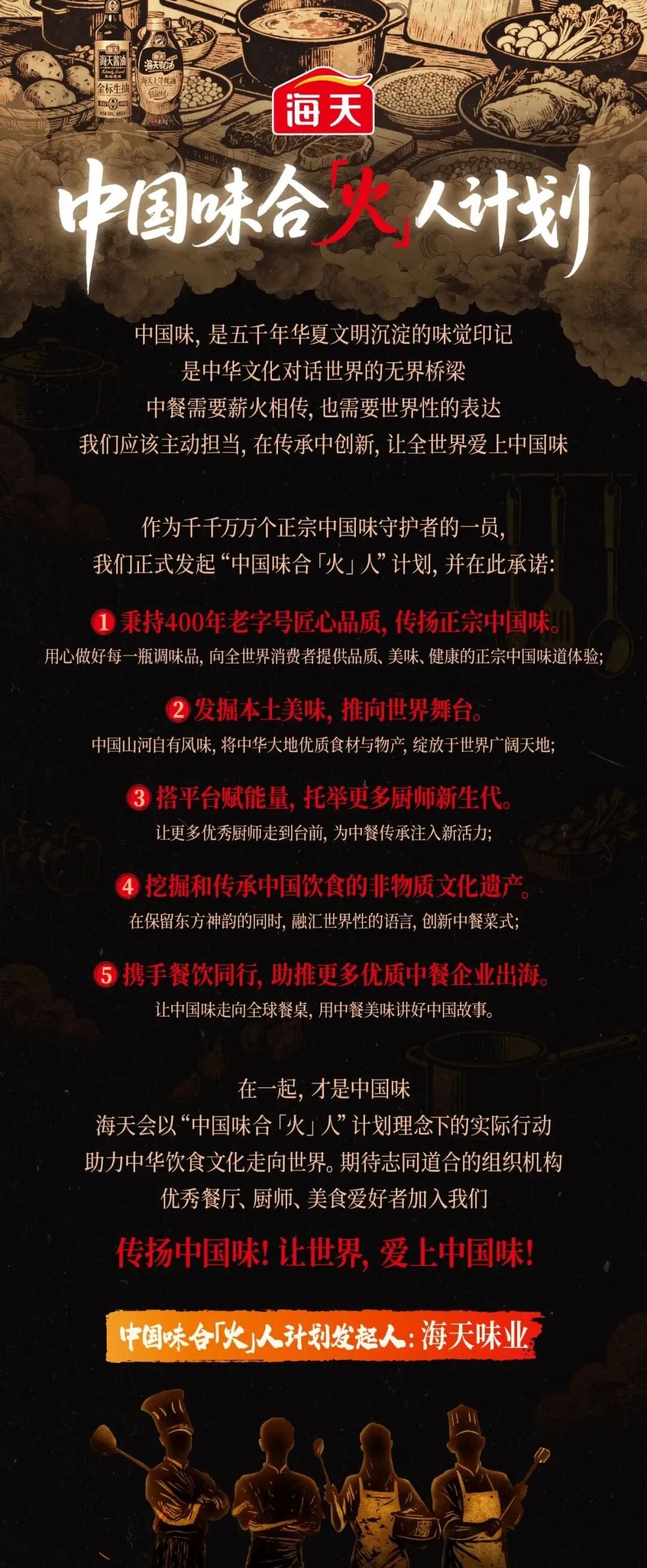

作为节目冠名方,海天在收官之际发起“中国味合‘火’人”计划,旨在弘扬正宗中国味、推举厨师新人、发掘本土美味,并助力中餐全球推广,让中华饮食文化的“薪火”持续传承。

什么是真正的“中国味”?中国拥有悠久的味觉文化,早在三千年前的西周就有制酱记载,《齐民要术》《随园食单》等古籍更奠定了独具东方哲思的饮食体系。然而,当中餐加速出海之际,其文化符号却未获得应有的国际认可。

2024年,韩国“腌制酱料文化”成功申遗;日本的和食、拉面与寿司也早已全球风行。相比之下,中国虽拥有八大菜系、万千风味,却在系统性表达与话语权构建上仍存短板。

我们不得不思考:全球化背景下,该如何讲述和守护“中国味”?如何让中餐不仅“好吃”,更被世界“认同”?文化的竞争不仅是味道之争,更是叙事之争、标准之争。中国味需要一套完整的味觉语言、文化符号与价值体系输出。

值得欣慰的是,一场关乎“中国味”文化存续与价值重塑的探索,似乎正悄然改变世界的味觉认知。

守味

清晨的阳光洒落在岭南的晒场上,数千口陶缸静默伫立,蒸腾出穿越三千年的醇厚酱香。这缕香气,可追溯至《诗经》中“醓醢”宴客的记载,魏晋成型,唐代入药,宋代得名“酱油”而入百姓家。明万历年间,佛山“茂隆酱园”的创立,更开启了中国酱油的产业化之路。

图片来源于《酱油是什么》纪录片

中国酱油的精髓,在于“黄豆酿造,阳光晒制”:精选纯大豆、天然日晒工艺,暗合“道法自然”的华夏哲学。在阳光与时间的催化下,大豆蛋白质转化为二十多种氨基酸,成就其独一无二的鲜味。

这一酿造智慧早在古代远播海外,传入朝鲜和日本。两地因地理与文化差异,发展出本土工艺:日本以豆粕为原料推行低盐固态发酵,韩国则融入本土饮食理念。正如日本发酵学权威小泉武夫所言:“没有中国的大酱,就没有日本的味噌。”然而真正承袭古法、开坛即飘醇香的中国酱油,至今仅在部分坚守传统的企业中飘香不绝,成为无可替代的中国味觉印记。

那座屹立岭南的茂隆古酱园,历经400余年,如今已成为全球首座酱油酿造的智能灯塔工厂,以现代方式守护着那缕不变的酱香。走进海天高明基地,古法酿造依然延续——精选天然黄豆,坚守“日晒夜露”的自然法则。不同的是,AI技术成了新一代“守味人”,让每年2.5万亿颗黄豆的香气愈发醇厚;60万平方米的天然晒场实现智能控温与自动搅拌,使每一滴酱油都能均匀沐浴阳光。自明万历年间薪火初燃,这味酱香,从未因时光流转而褪色。

海天酱油酿晒场

但这缕酱香,不能只藏于园内,更需飘香世界。2013年,全国首座酱油文化博物馆在佛山高明建立,它系统梳理了酱油三千年来的源流演变,为“中国味”立传存照;2024年,由芒果卫视推出全球首部酱油文化纪录片《酱油是什么》,以影像为舟,载世界观众穿越时空,品读一滴酱油背后“道法自然、天人共酿”的东方智慧;2025年,大型美食文化节目《一饭封神》,借一百位厨人的技艺与故事,溯回风土的源头、情感的深处,不仅托举中国厨者、本土食材与中餐价值链,更让全球观众看见、品尝并铭记——什么才是正宗、自信、源远流长的中国味。而这背后默默支撑、赋能每一次传扬的,正是那个从古酱园走向灯塔工厂的熟悉身影。

海天前董事长庞康在《酱油是什么》中曾提到:“酱油酿造是中华民族的传统技艺,海天希望成为一个有质量的样本,推动行业高质量发展。” 我们已然看见,日复一日,正是这份坚守,让餐桌上那一瓶朴素的酱油,化作中国文化走向世界途中,一道隐秘而坚实的味道桥梁。

《一饭封神》燃中华味火

今夏,《一饭封神》的热播带来了另一种启示:这里不见产品的直接植入,唯有对中华美食文化的沉浸诠释。海天在收官之际坦言,此次尝试意在超越商业合作,转而以深度叙事探寻中国味道的本源。这正是以举重若轻的从容,将中华饮食文化的精髓,化作世界皆可共鸣的语言,推向更广阔的舞台。

《一饭封神》节目

在《一饭封神》的舞台上,多元文化的视角被巧妙编织进中餐的国际叙事中。来自国内外的顶尖厨师在竞技中迸发出创意火花:西班牙厨师以北京豆汁为灵感,调制出别具一格的皖南风味;川菜大师运用传统技艺,为广西沙虫注入全新的生命力;法餐名厨借助云南野生菌菇,演绎出东西方味觉对话的新派料理……通过这些创新融合,向全球观众展现了中国美食的深层魅力。

节目还重新定义了高端食材的“本土身份”。从稀有的雪山松茸、长江刀鱼,到品质出众的中国产鹅肝、鱼子酱,再到岭南荔枝、阳澄湖大闸蟹,《一饭封神》以真实的数据和动人的故事刷新了大众认知:中国,不仅是美食消费大国,更是世界级食材的故乡。这或许正是海天想传达的理念——坚持选用中国黄豆、依托天然晒场,以本土风土为基础,酿造出走向世界的高品质酱油。

长江刀鱼

风味背后,是跨地域的文化对话。北方酱烧的醇厚、南方清蒸的鲜甜、川渝麻辣的热烈、江南甜鲜的婉约……在厨艺的交锋中熠熠生辉。而其调味品始终不曾抢镜,只是自然流畅地贯穿于从烹饪到呈现的全过程,以纯正的中国底色,默默唤醒每一道菜肴的灵魂。

更打动人的,是节目对中国厨师群像的细腻刻画。一百位身怀绝技的厨者,不仅展现出“炒爆熘炸、煎贴烧烩”的传统技艺,更传递出师徒之间的温情、个人突破的勇气与失败中坚持的动人故事。海天一直倡导的“匠人匠心”和“传承创新”,在他们身上得到了真实的诠释。

有人说,《一饭封神》不只是在呈现中国美食,更仿佛在讲述这家企业自身的故事——将那份匠心、传承与对中国味的理解,如细雨般浸润于每一帧画面。

这档节目,也悄然实现了企业更深层的文化使命:它托举本土食材,让中国风味被世界看见;托举中餐厨师,让他们的技艺与情怀走向台前;托举千年饮食文化,让全球感知其博大与深远。这不仅是一次自信的表达,更是一场关乎味觉的、温柔而深远的革新。

以味之名集结每一个“合火人”

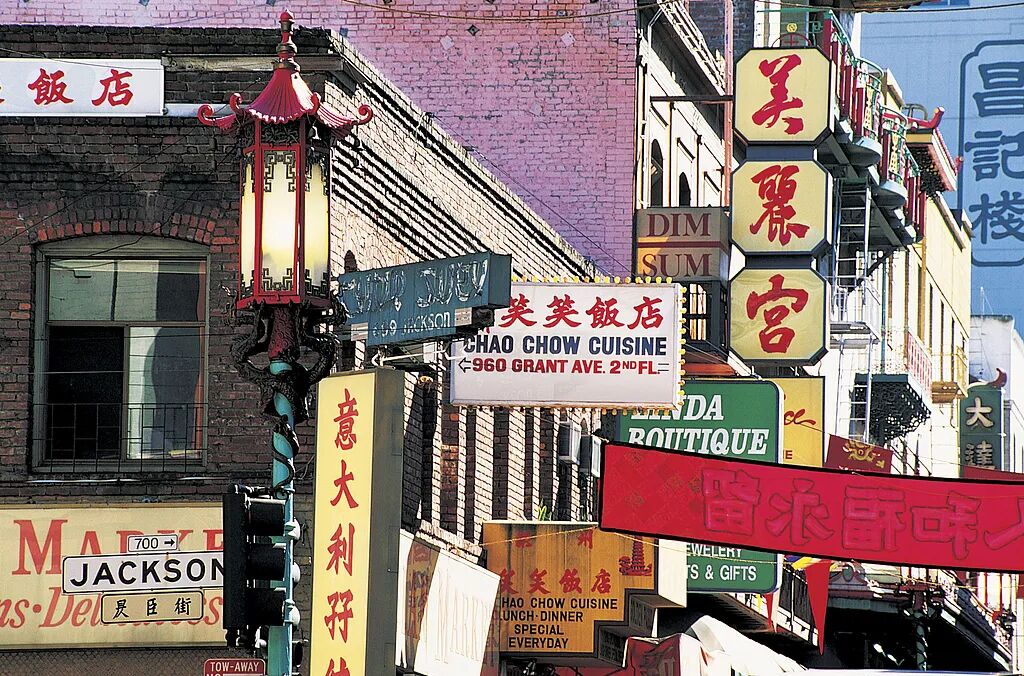

随着“中餐出海”的浪潮涌动,一道道宫保鸡丁、一笼笼小笼包逐渐走入世界各地的食客视野。中餐馆已在海外成为熟悉的风景,然而繁华背后,是中餐文化输出正面临的深层挑战:为融入当地,许多菜品风味被调整,酸辣鲜香的本真渐渐模糊;缺乏统一标准导致同一道菜千店千味;背后“五味调和”“食养结合”的哲学鲜被读懂;在高端餐饮市场,中餐仍亟待打破天花板,赢得更多话语权。

中餐馆已遍布全球

因此,中餐出海远不止于开店数量,更迫切的命题是:我们是否真正建立起具有世界影响力的中华饮食文化符号?如何让世界读懂“中国味”的灵魂?

《一饭封神》这档节目,正是对此的深入回应。它不止于厨艺竞技,更是一场文化自觉的唤醒:中国味,应被理解、更应被尊重。它是以酱香为底蕴,讲究火候、尊重本味、注重调和的完整味觉体系。

在此背景下,“中国味合‘火’人”计划的推出,愈显意义深远。“合火”二字,合的是守味初心、传扬之志与创新之勇。这项计划旨在联结各方力量,向世界传递“酱油根在中国”的文化信号——不让中国味被误读,被遗忘。

“合火人”呼唤的,是众人拾柴、薪火相传。它邀请每一位热爱中国味的人——无论是厨师、业者,还是寻常食客——共同成为这一抹风味的传播者、这一脉文化的守护者。唯有越来越多人认同其价值,愿意讲述、乐于分享,中国味才能以完整而自信的姿态,真正走向世界。

我们始终相信,传播中国味,不单是一家企业、一位厨师的使命。每一人、每一菜,皆可成为托举中国味走向世界的一个支点。哪怕只是学会一道家常菜、推荐一家地道小馆、分享一次味觉体验,已然是一位真正的“合火人”。正是无数个这样的个体,汇聚成薪火,让中国味真正“火”起来,将这缕温暖而坚实的烟火气,带至更远的地方。

味觉无国界,文化自有声。当中国酱油的香醇悄然融入世界的厨房,我们所传递的,不再只是一瓶调味品,更是一种饮食美学的话语权、一份文化身份的从容自信。以酱为媒,中国味正越山海、入人心——这是中国文化出海最美味的注脚,也是一个民族味觉自觉的深远历程。

作者&排版丨Cathy

图片来源丨海天味业、视觉中国

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里