找不到主体性的“东亚小孩”,都在重复这件事

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长17分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

自我厌恶不是"我不够好,需要改进",而是"我不值得、不可能变好",这种全盘否定会阻止一个人前进。这是一种深植于东亚传统文化与社会结构中的情感模式,而不仅仅是个体的心理问题。

文|阿拉丁

自我厌恶不是"我不够好,需要改进",而是"我不值得、不可能变好",这种全盘否定会阻止一个人前进。这是一种深植于东亚传统文化与社会结构中的情感模式,而不仅仅是个体的心理问题。

文|阿拉丁

日本精神分析学家斋藤环在《自伤自恋的精神分析》中回忆,自己曾诊疗过许多二三十岁的茧居男性(即长期待在家中不愿意出门,也拒绝工作和社交的人),很多人都有激烈的自我厌恶情绪:"我活着没有任何意义,纯粹是个垃圾""我这种人早咽气早好",他们这样想的原因往往是觉得自己一事无成,在这个社会没有立锥之地,"没有价值的人不配活着"。

人为什么会这样评价自己?弗洛伊德在讨论"超我"时,就指出个体会将父母或社会的批判性声音内化,形成对自我的攻击(或自我谴责、自我惩罚)。自我厌恶可以被视为"超我"过度苛责的结果。

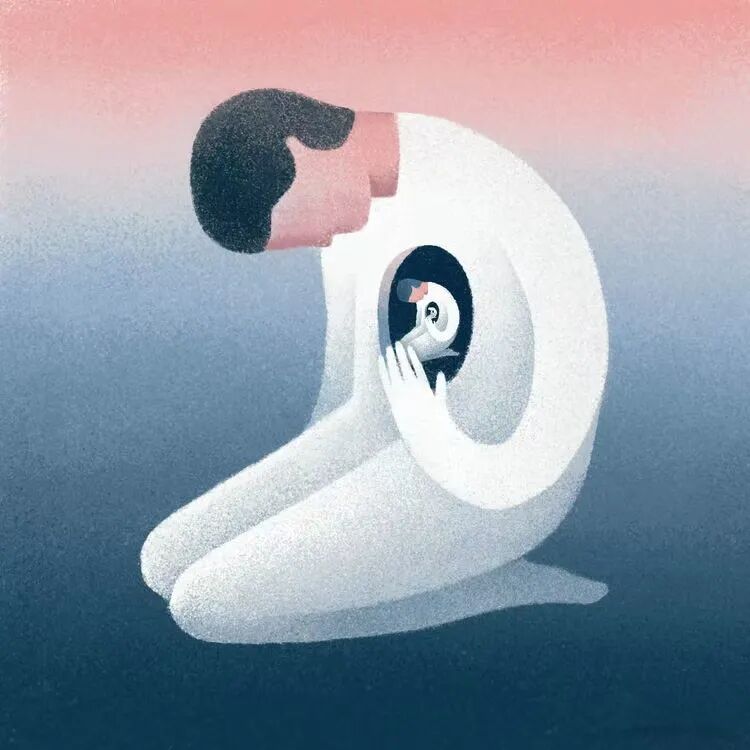

插图:Evie Zhu

而在精神病理学与临床心理学的研究中,"自我厌恶"常被用来描述个体对自己的极度负面情感,出现在抑郁症、边缘型人格障碍、自我伤害行为中,被视为一种病理性自我关系。自我厌恶的人常常感觉自己毫无价值、不配存在,喜欢自我贬低与自我攻击,严重者甚至有进食障碍和自杀行为。

自我厌恶与常见的"自卑感"不同。自卑通常出现在与他人的比较中,可能导致退缩,也可能成为追求成长的动力,而自我厌恶则是一种只针对自己的强烈的情绪化排斥,容易导致自毁、抑郁。斋藤环发现,一些人在毫不留情地贬低自我时,会获得一种短暂的快感,类似于自伤行为的过瘾,"只要是自我贬低,无论说得多么难听,其他人也不会受伤,无人对此不满,我是此时唯一的存在,我通晓自己的全部弱点和缺点"。斋藤环指出,有研究说明人体存在着这样一种机制——自伤的瞬间会分泌一种被称为内啡肽的脑内镇痛剂,有助于缓解内心苦痛。

《未知的首尔》剧照

自我厌恶之所以会阻止人前进,本质上是因为它改变了个体与"自我"的关系,把本可以成为动力的"自我反思"变成了消耗性的自我否定。自我厌恶不是"我不够好,需要改进",而是"我不值得、不可能变好"。举个例子,在自我厌恶者看来,考试失败﹣"我笨"一"下次不再努力",而不是"我方法错了"。

这种全盘否定让人无法形成积极目标,因为目标设定的前提是"我值得拥有更好的未来"。

长期的自我厌恶会让人产生"无论我做什么都没用"的认知,不相信改变的可能性。这类似马丁·塞利格曼(Martin Seligman)提出的"习得性无助",过去的挫折被内化为自我否定,导致对未来失去尝试的动力。自我厌恶还会持续制造羞耻、罪恶感、焦虑,消耗大量的情感能量。当大量心理资源都被用于自我攻击时,就很难再用于学习、探索或行动。另外,自我厌恶者往往觉得"我不配被爱",因此还会回避他人、拒绝帮助,这样就失去了社会支持。比如职场上明明需要指导,却因为觉得"我太糟糕,麻烦别人丢脸"而放弃求助。

《了不起的老铁》剧照

不过,自我厌恶也不纯粹是"个人心理问题",也是社会权力关系作用的产物。20世纪中后期的反殖民理论、女性主义理论中,学者们常常会用"自我厌恶"来描述个体将社会压迫内化后的自我否定,比如种族自我厌恶、性别自我厌恶。

弗朗茨·法农(Frantz Fanon)在《黑皮肤,白面具》(Peau Noire,Masques Blancs)中提出,殖民体系让被殖民者内化了白人至上的价值观,从而产生种族上的自我厌恶。比如黑人常因为说地道的法语而获得优越感,但同时也会鄙视自己的母语、口音、文化,把"作为黑人"视为羞耻,把"成为白人"作为理想,从而产生对自身文化与身份的排斥感,并形成持续的自我分裂,认为自己是劣等和多余的存在。

女性主义理论常提到,女性在父权制社会中内化了男性凝视和评价,从而产生对自己身体的厌恶、对自己性欲的羞耻。比如女性被不断教育和规训,应当符合"纤瘦、年轻、白皙、顺从"的"理想身体",因此有的女性常把无法达到"理想身体"的焦虑转向自我惩罚,觉得自己"太胖、不够好、不配被爱"。这是一种典型的身体层面的自我厌恶。而女性在成长过程中被教导要"端庄、被动",一旦表现出欲望或野心,就会内化社会的批判。20世纪70年代的女性主义教育批判研究显示,许多女学生在课堂上因为被打断、轻视,逐渐形成"我的声音不重要"的自我怀疑,甚至厌恶自己"多话"或"太主动"。

《独自生活的人们》剧照

在东亚文化中,自我厌恶更是一种深植于传统习俗与社会结构中的情感模式。一项探讨亚洲文化价值、羞耻倾向与抑郁之间关系的韩国研究表明,具有更强亚洲文化价值观的人群更容易抑郁,而这种关系受到羞耻感和情绪压抑的中介作用影响。

由于东亚社会普遍认为群体秩序高于个体意志,当个体不能符合期待,就会被认为"丢脸""给家族/集体带来耻辱",这让个体更容易形成自我贬低、自我厌恶,而不是外向的反抗或质疑。

《人世间》剧照

并且在成长阶段,东亚教育强调批评导向,指出错误比鼓励更常见,长期的否定性反馈如"你还不够努力""你让父母失望"容易让个体习惯"自责",也难以真正接受他人的夸奖和赞美。韩国的"考试地狱"、中国的"躺平文化"、日本的"茧居现象",其共同点就是个体把制度性压力内化为"我太差、我不配",通过放弃争取的方式,避免对自己的进一步否定。

《如果奔跑是我的人生》剧照

斋藤环注意到,茧居者之所以会自我厌恶,"是因为压在他们头上的,是'不工作活该没饭吃''要求权利就必须履行义务'的价值观,他们在受着'啃光父母的财产,又靠社会福利救济的寄生虫'这类批评的折磨"。这样的价值观有"正确"的一面,是大众社会中难以撼动的共识,也使得茧居者将污名内化,认为自己本质就是彻底的废物,无法改变,也没有必要迈出家门开始新生活。

要破除这样的状态,恢复自己的主体性和行动力,可以尝试以下这些小方法。第一,识别"内在批评者"——自我厌恶往往表现为头脑中的自我攻击性声音,把这种声音识别出来,并意识到"这不是事实,而是一种内化的批评",学习辨认"这是社会/别人要求的,还是我自己的渴望?"有助于削弱自我攻击。

第二,进行自我慈悲(self-compassion)练习。这是一种能够有效缓解自我厌恶的方式,比如在失败时,不是说"我真没用",而是转化为"每个人都会失败,这是人类共通的经历",通过写日记、心理咨询或和朋友对话,尝试把失败或缺陷重新理解为人生的一部分,而不是对整个人的否定。

《去有风的地方》剧照

第三,建立小范围的成就体验,刻意安排一些容易达成的小目标(比如每天散步20分钟、写作15分钟),逐步积累"我能做到"的成就感。

更重要的是,尽可能地剥离伤害自己的环境,寻求社会支持,因为很多自我厌恶的根源来自社会比较和外部评价。寻找能够理解自己的朋友,接纳自己的伴侣关系,在安全的关系里,一人可以逐渐缓解"我是不被爱的"这种根本性否定。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里