97岁宗璞晚年力作《长路行》:究竟藏着怎样的人生智慧?

作者:三联生活周刊(微信公号)

11-15·阅读时长11分钟

最近不少女性在社交平台上分享自己在生活的夹缝中坚持阅读与写作的经历——有人在清晨五点家人熟睡时伏案,有人在通勤地铁上用手机记录灵感,有人在孩子午睡的间隙翻开书本。这些声音背后,是一个共同的生命经验:女性始终在寻找属于自己的一方精神天地。

而在这些当代女性的讲述背后,一位97岁老人的身影显得格外清晰——

她是97岁的宗璞,哲学大师冯友兰之女,西南联大走来的学者作家。

刚刚推出新作《长路行》的宗璞,用她近一个世纪的生命历程,为我们诠释了什么是真正的女性写作疆域。

从清华园到西南联大:在颠沛流离中安放书桌

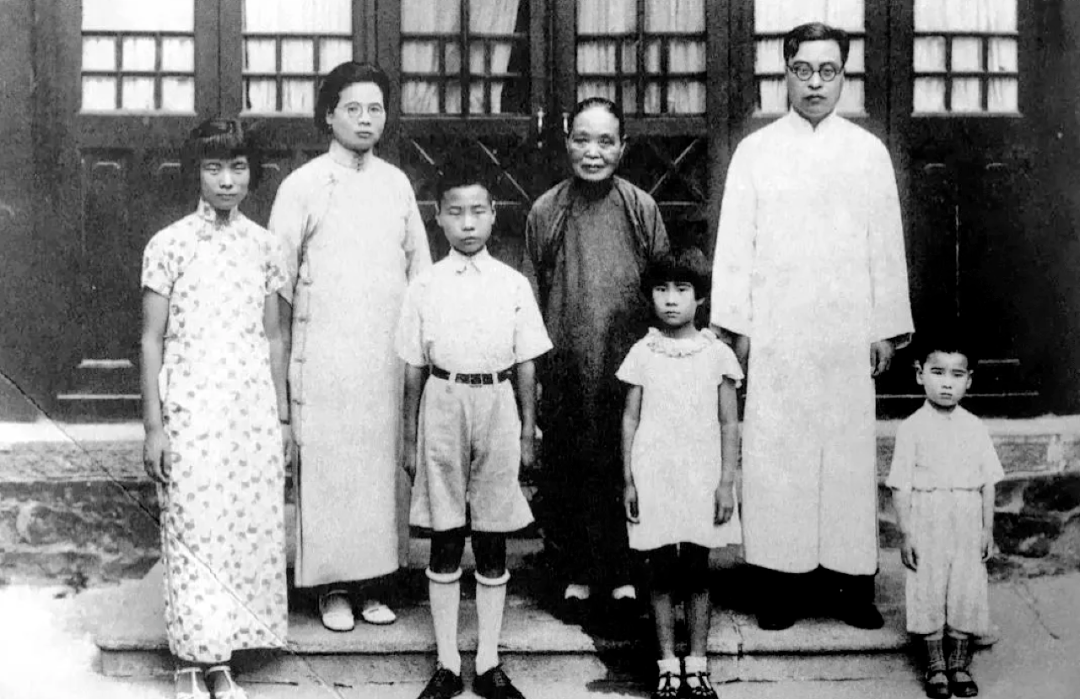

宗璞,本名冯钟璞,哲学大师冯友兰之女。1928年生于北平,襁褓中便随父母入住清华园,本该在书香宁静中成长。然而时代的巨浪很快打来。

1937年抗战全面爆发,清华园不再是世外桃源,年仅九岁的宗璞随全家南渡,从北京到长沙,最终抵达昆明,开始了在西南联大的岁月。在那个烽火连天的年代,一间安静的书房对大多数人来说都是奢望。

她曾回忆那段岁月:一家人一度住在猪圈旁,后来搬到庙里,晚上只能用菜油灯照明,空袭警报响起时要立即躲避,哲学世家的生活困顿到需要靠母亲卖油炸麻花维持。

然而,就是在这样的环境中,宗璞完成了最初的文学启蒙。没有安稳的书房,没有充足的光线,但她依然在战火中坚持阅读、思考、写作。这张“书桌”时而在昆明的庙宇中,时而在逃难的路途上,时而在防空警报的间隙里。

她在《长路行》中回忆,即便在空袭警报声中,师生们依然坚持上课、读书。物质空间的局促,并没有限制精神世界的丰盈。

何处是女性的“书房”?:女性写作的空间困境与突破

伍尔夫曾提出,一个女人如果要写作,必须要有“一间属于自己的房间”和每年五百英镑的收入。这个关于女性创作物质基础的著名论断,至今仍在回响。伍尔夫所说的“房间”,既是实体的空间,也是隐喻的创作条件。

回望宗璞的创作生涯,她似乎一直在失去这个“房间”,却又不断地在内心重建它。宗璞的人生似乎告诉我们:当物理空间被剥夺时,精神空间反而可以无限拓展。

她在战火中失去了安宁的书房,在动荡中失去了稳定的生活,晚年更是因视网膜脱落而失去了阅读和书写的能力——这对作家而言,无异于失去了最重要的工具。

她在《长路行》中写道:“我们几乎每天都要造一座‘城池’。”童年时,她和伙伴们用泥巴塑造桥梁、道路、河流;成年后,她在文字中建造更为坚固的精神城池。视网膜脱落、几乎失明之后,宗璞选择了像父亲冯友兰晚年那样,依靠口述继续创作。所有情节脉络、人物关系,都要在脑海中反复推敲,再经由助手记录、复述、修改。就这样反复无数次,才艰难完成了一部又一部作品。

所以宗璞和她的《长路行》给我们提供了一个新的思考维度:当我们无法改变外部环境时,如何构建内心的秩序与空间?

她从西南联大的战火中走来,历经亲人的生离死别,承受病痛的常年折磨,晚年甚至失去了视力。但她从未停止创作,从未停止用文字构建自己的世界。

这种在极端困境中依然保持的精神独立和创作活力,或许比任何物理空间都更为珍贵。

今天,宗璞老师在九十七岁高龄,用她的新书《长路行》,向我们展开她丰沛而坚韧的文学记忆。

在这本书里,

有一位97岁女作家,亲历20世纪变幻风云的细腻视角;

有西南联大文心傲骨在烽火硝烟中的鲜活细节;

还有东方女性深刻的精神内核,在时代巨变、至亲凋零、个人磨难中展现的坚韧和风骨。

《长路行》的内容篇目横跨近一个世纪,贯穿宗璞幼时到暮年的经历。

从清华园到西南联大,经历战火、贫困、亲人离世,这里面故事,是宗璞老师的个人史,是家族史,更是时代史。

这本书由她在97岁亲定书名、审定篇目。

全书不是他人的解读,是她为自己与时代写下的注脚。

宗璞老师珍视的照片与手稿,也在书中还原亮相。

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

现在,我们就和大家一起聊聊这位从西南联大走来的女性力量—— 97岁的宗璞。

一位民国书香世家成长起来,历经战乱、奔波、病痛,却始终没有放下笔,没有合上书的写作者。

她在漫长的人生里,把经历的苦难都凝结成了文字,也把自己的风骨,活成了一段传奇。

97岁的宗璞

是民国闺秀,也是时代风骨的回响

你也许早就在语文课本里认识她了。

宗璞老师的散文《紫藤萝瀑布》,用一树盛放的紫藤萝,写尽了生命的蓬勃和希望。

她也是一位文学大家,历经三十余年心血写的《野葫芦引》,获得了中国文学的最高荣誉——茅盾文学奖。

翻阅宗璞老师的书本内页,你会发现她的表达典雅又含蓄,温厚而通透。

这份通透并不是凭空而来,而是依托于她丰富又坎坷的人生积淀。

在解读她的作品之前,我们不妨先解读她的人生,这样更能读懂她笔下的悲欢离合,也更理解她沉淀在文字深处的力量。

宗璞老师生于北京书香世家,她的父亲是哲学家冯友兰,他的著作《中国哲学史》是中国哲学入门的不二之选。

她的母亲任载坤也是辛亥革命先辈任芝铭之女,是那个时代为数不多的知识女性。

宗璞老师尚在襁褓中时,全家便生活在清华园,浸润在丰厚的学术气息里。

然而,这份书香宁静终被时代的巨浪打破。

1937年抗战全面爆发,清华园不再是世外桃源,冯家被迫从北京迁到长沙,最终南渡至昆明,在西南联大坚守着文脉。

在昆明,他们一家生活格外艰苦,一开始住在猪圈旁,后来搬到庙里,晚上只能用菜油灯照明,还要在防空警报响起时匆忙躲避空袭。

抗战后期通货膨胀,哲学世家也不得不变卖文字、图章,但卖不出去,最终只能由宗璞母亲卖油炸麻花维持收入。

但即便在战火困顿之中,宗璞依然能捡拾起人间的暖意与趣味。

她写到困难时期母亲做的炸酱面,朱自清笑言“不可多吃,否则胀得难受”,而父亲冯友兰则自嘲“有当饭桶的资格”。

这些日常细节在她笔下举重若轻,却折射出一个时代的风骨与温度。

她与至亲一一长辞

宗璞老师与至亲间的情感羁绊,是她生命中最厚重也最坚韧的底色。

她的母亲任载坤,在世时操持着全家衣食起居、人情往来,是宗璞笔下“春天与太阳”般的存在。然而,宗璞在四十多岁时送别了母亲,不过十年,她又失去了自幼相伴的弟弟。

弟弟的早逝,是时代加诸这个家庭的一记重创;而另一边,已是暮年的父亲冯友兰,却以惊人的毅力,试图与时间赛跑。

1980年,八十五岁几近失明的冯友兰决心撰写《中国哲学史新编》。

当时的宗璞正处于创作黄金期,却毅然搁笔,全身心担任父亲的秘书、护工和写作助手。冯友兰构思口述,宗璞记录整理。

许多人曾担心冯老写不完他的巨著,但因为老先生的毅力,加上宗璞的得力辅助,终于在1990年完成了全部书稿。

直至生命最后一刻,哪怕双眼看不见,冯友兰在病榻上呼唤的仍是女儿的名字:“是不是宗璞?”

她一生在病隙中辗转

宗璞老师的写作,还是一场与疾病旷日持久的角力。

如果知道她的身体状况,你便会明白她笔下的一字一句,都浸透着超乎常人的坚韧与心血。

她自幼多病,贫血、晕眩、肺结核常年相伴,手术早就是家常便饭。

2000年,她因为视网膜脱落经历三次手术,开始还能举着放大镜看字,后来每况愈下,只能告别阅读,连写字都成了奢望。

失明之后,她不得不像父亲冯友兰晚年那样,依靠口述创作——所有情节脉络、人物关系,都要在脑海中反复推敲,再经由助手记录、复述、修改。

就这样反复无数次,才艰难完成了一部部长篇。

读完她的书,

“我确信的是,我会靠自己走出逆境”

宗璞老师的人生历经战乱、分离、疾病,但这些坎坷从未熄灭她心底那团表达的焰火。

从《长路行》的平实文字里,你总能读出历尽千帆的坚韧和豁达。

比如在书中的《热土》一文,宗璞以孩童时玩泥巴的游戏场景为引,松软的泥土被塑成桥梁、道路、河流。她们几乎每天都要造一座“城池”。

然而,七七事变的炮火震碎了童年的宁静。当听到日本兵打进来了,要抢走土地,她下意识抚摸温热的泥土。

她写道:“我恨不得把祖国大地紧紧拥抱在胸怀之间,免得被人抢走。”

那一刻,泥土不再只是玩具,而是被赋予了家国之重的国土。她写出了山河破碎之际,一个孩子最童真的恐惧和心痛。

宗璞老师非常善于从寻常景物中提炼深远的隐喻。

她写杨柳,不仅是写春色,更是在书写生命的逝去与希望。

儿时小猫去世,她在埋葬之后忽然发现枯枝透出青绿,恍然觉察到生命的轮回;母亲病逝后,她在清明插柳。

她写:杨柳不与松柏争高,只是努力地绿着,像一个普通正常的母亲、平凡清白的人一样。

杨柳,是她对亲人深切的怀念,也是一种柔韧而绵长的生命态度:不必耀眼,只需尽力绿得久一些,为人间织出大好春光。

在阅读《长路行》的时候,经常会被她平实又深刻的文字触动得眼眶发热。它不煽情,不说教,只以一颗历尽悲欢而仍然从容的真心,陪你走过四季,给予温和坚定的支撑。

为何这本《长路行》

值得放在你的书桌上?

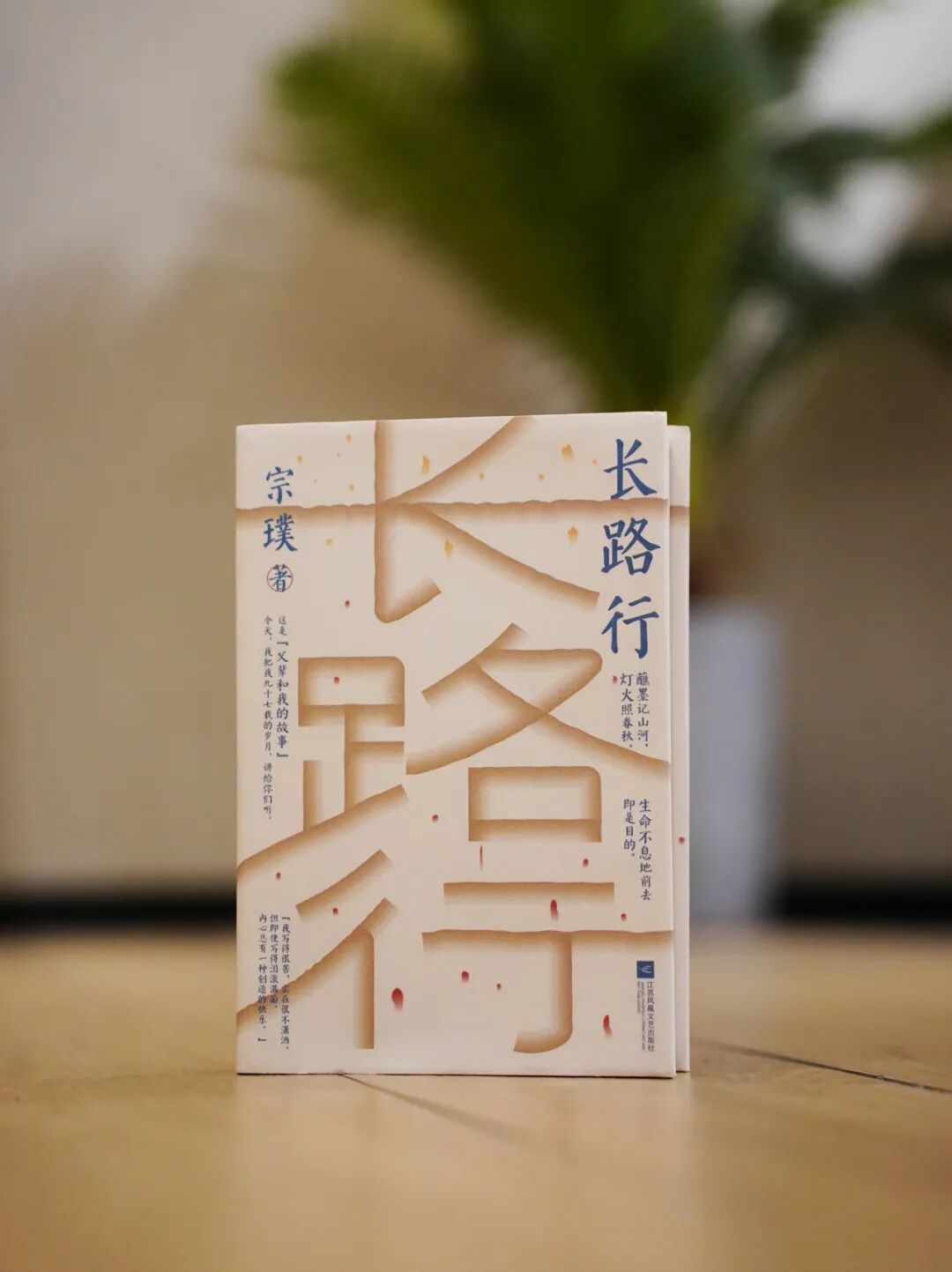

在新书《长路行》中,97岁的宗璞展开了一幅跨越近一个世纪的精神地图。这本书由她亲定书名、审定篇目,不是他人的解读,而是她为自己与时代写下的注脚。

在快节奏的时代,《长路行》这本书有一种让人静下来的沉着气质。

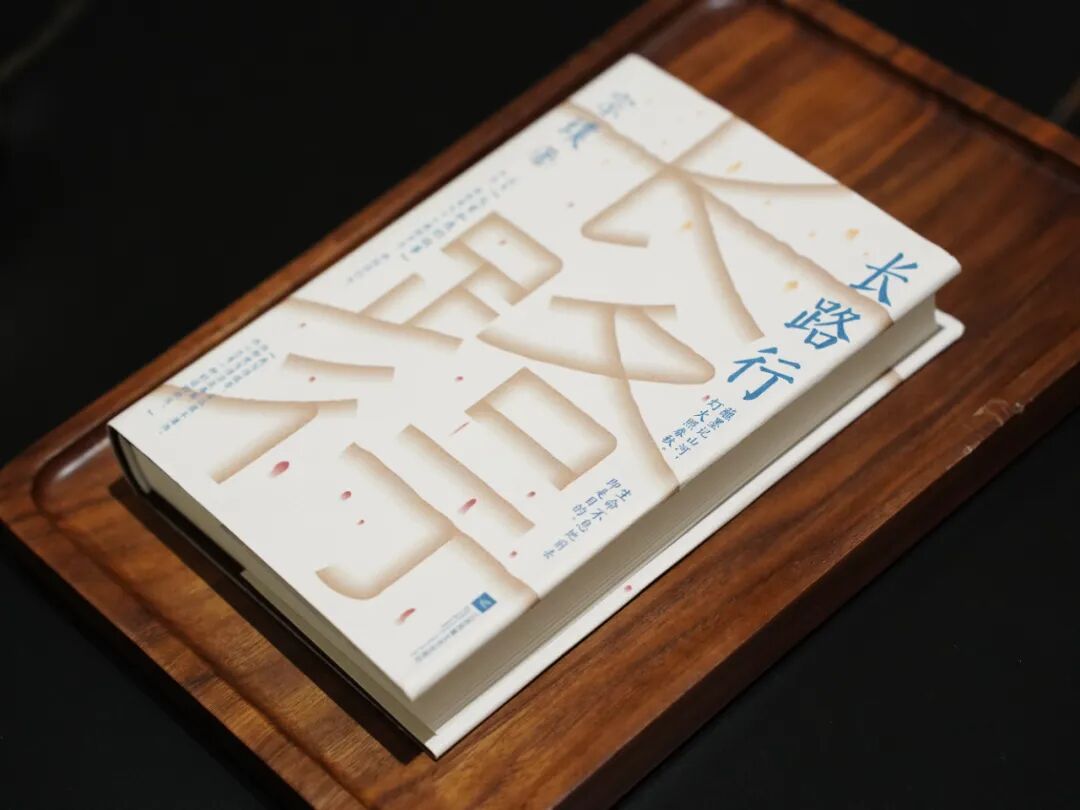

巧克力色硬壳书封,沉稳质朴,跟宗璞老师的文字一般经得起岁月摩挲。

书本采用锁线精装,可以180度完全平摊,解放双手,让自己沉浸在每一页字、每一处留白里。

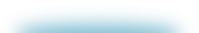

书里还收录了宗璞老师珍视的照片与手稿。

这不只是为了装点书籍,而是以最直观的方式,让我们窥见文字背后的生命温度与创作细节。

全书以四季为脉络,织就了一部跨越世纪的个人与家国编年史。

《春卷》写清华园童真与抗战烽火下的家国觉醒;

《夏章》写西南联大的文人风骨与乱世温情;

《秋篇》写至亲离去的文脉传承与韧性;

《冬辑》写暮年失明仍笔耕不辍的文学坚守。

这本书的特别之处在于,它不仅是往事回顾,更是一个知识女性在时代巨变中建立精神坐标的全程记录。从少女到耄耋,从清华园到病榻前,宗璞始终没有停止思考和书写。

这本书让我们看到,女性写作的真正力量,或许不在于拥有什么样的物理空间,而在于内心世界的深度与广度。

直至今日,宗璞老师已经九十七岁。

这位历经战乱、变迁、病痛,仍然从容书写的大家,用《长路行》为我们展示了一个女性能够达到的精神高度。从清华园到西南联大,从战火纷飞到病痛缠身,她始终没有放弃那方属于自己的“书桌”。

她用最朴素的文字告诉我们:写作,是要对得起沸腾过并凝聚在身上的历史。

她始终以知识分子的清醒,女性的细腻,把一枝杨柳,一片青草地,汇集成穿越时间的长信,写给故去的山河与至亲,也写给每一个在困境中依然相信春天的人。

这本书记录的不仅是个人的历程,更是一种可能:即使在最逼仄的物理空间中,女性依然可以建立辽阔的精神王国。

愿《长路行》能成为你书桌上那本常读常新的作品,在你感到困顿时,提醒你想起——真正的写作疆域,永远在热爱生命的心里。

《长路行》

作者:宗璞

出版社:江苏凤凰文艺出版社

团购价:39.8元(原价:68元)

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6165人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里