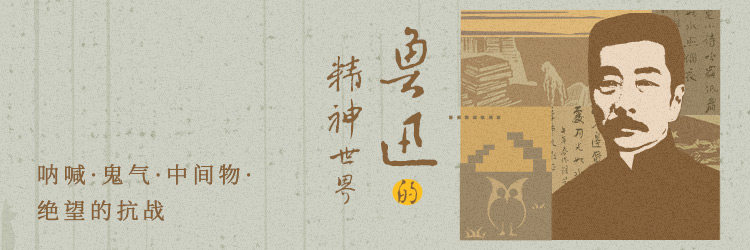

02 呐喊|“摇旗呐喊的小兵”有什么样的特点?

作者:陈言

2021-09-17·阅读时长6分钟

先说第一个——“带着面具的呐喊”。

“呐喊”是鲁迅为他第一本小说集取的名字,也是他对自己的描述。他说,在五四新文化运动当中,他不是一个发号施令的主将,而只是一个摇旗呐喊的小兵。当然,这是一种谦虚的说法。中国的读书人自古以来就有一种习惯(传统),喜欢把自己的辈份、成就、作用都说得小一点。但鲁迅这么说,还有另外一层意思。他与其他投身新文化运动的很多年轻人,比如胡适、钱玄同,对于思想启蒙的看法并不一样——他远远没有他们那么乐观。所以当《新青年》杂志的编辑跑到他家里动员他投稿的时候,他这么回答:

“假如一间铁屋子,是绝无门窗而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久就要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”(《呐喊·自序》)

▲ 1928年3月22日摄于景云里寓中

其时鲁迅入住上海不满一年

那位编辑其实就是钱玄同,他回答鲁迅说:

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

很显然他们两个人讨论“铁屋子”的重点是不一样的。鲁迅说的重点是:现实。他已经40岁了,非常多的经验告诉他,这个黑暗的铁屋子是打不破的。而那位编辑说的重点却不是现实,而是:将来的希望。鲁迅当然知道,一旦说到将来,那些现在看起来不可能的事情,都是有可能的。哪怕他从现实经验当中得出了非常正确的判断,从逻辑上来讲,他也不能用这个判断去否定“将来的希望”,因为“希望”的根据是“将来”,不是“今天”。所以在这个问题上,鲁迅实际上运用的是一种古老的逻辑推理:即使太阳已经从东边升起了1万次,你也不能说它明天就一定不会从西边升起。

鲁迅因此就很矛盾。一方面“希望”是不能否定的,也因此,他愿意投身新文化运动。新文化运动是一场通过宣传新思想来改造社会,救国救民的运动,他要参与,大声呐喊,他就必须扮演一个演说家和鼓动者的角色,用积极乐观的理想去打动人心,唤醒青年人,铲除黑暗的专制。

可是另外一方面,他从现实经验中总结出来的悲观的判断是:铁屋子是很难打破的。这样的判断又使他从心里面相信(他的原话是“确信”)他没办法否定铁屋子可以打破。那么,怎么办呢?

最后,他采取了这样的做法:不在“自己对将来的乐观的希望”和“自己的对改变现实的悲观”二者中选一个,而是把这两者都接受下来,心里面继续保留悲观的确信,手上却开始了写“呐喊”的文章和小说。说的明白一点,就是干脆带一副面具来呐喊。

▲ 1929年鲁迅在北京对群众讲演

《人民画报》1966年第10期

所以我们看鲁迅的文章,常常会觉得他同时在发出两种声音:一种是慷慨激昂,充满信心的,激烈地批判现实,号召年轻人起来斗争,要“摆脱冷气”(《热风·随感录四十一》),勇敢地向上走,生命的路是进步的,什么都阻挡不了。

他举的例子是第一次世界大战以后,欧洲人的自我反省。他认为一个民族里反省的人越多,这个民族越是永远向前,永远有希望。他又拿俄国十月革命举例,说这是“新世纪的曙光”(《热风·五十九圣武》)。这样的乐观的话,他说了非常多。

但他同时发出的另外一种声音却是相当悲观的。比如,他说“新世纪的曙光”的同时,他给一位东京的朋友写信,认为中国人很难真正接受外国的进步思想,中国还是会有动乱,但是这种动乱还是中国式的传统动乱,而不是俄国那种在动乱中创造新社会的情况。所以俄国那样的“新世纪的曙光”照不亮中国。

一般说来,在公开场合,人总不愿意说话自相矛盾,所以鲁迅往往在私人的通信里才比较放肆地说那些悲观的话。但是面具终归只是面具,不可能长久地把人都遮住,时间一长,写的文章一多,鲁迅内心一些悲观的“确信”还是会从面具的四边露出来,进入他公开的言论当中。

1923年,他去北京一所大学演讲,他本意要鼓励年轻人切实地争取人生的幸福,可他讲着讲着却说出了这样的话,他说:

“人生最痛苦的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。”(《娜拉走后怎样》)

▲ 上海多伦路文化名人街鲁迅足印

这等于是重复了他关于“铁屋子”的悲观比喻。

在他的公开言论中,一旦这两种声音混在一起,就会使他的“呐喊”变得很奇怪。虽然是“呐喊”,但是同时,人们能从里面听出一种勉强,一种愤激,甚至让人觉得他的“呐喊”听上去非常刺耳,好像一种反话。

再举一个例子。他曾这样评论《新青年》杂志发动的思想启蒙运动。他说:

“假如有人偏向别出走,再劝一番,固无不可;但若仍旧不信,便不必拼命去拉,各自自己的路。”

他接着说:

“耶稣说,见车要翻了,扶他一下。Nietzsche说,见车要翻了,推他一下。我自然是赞成耶稣的话;但以为倘若不愿你扶,便不必硬扶,听他罢了。此后能够不翻,固然很好;倘若终于翻倒,然后再来切切实实地帮他抬。”(《集外集·渡河与引路》)

鲁迅这些话里的意思还是很积极的,因为最后还是要帮“他”抬车。但是你仔细体味,就会发现这些话其实还有另外一层意思,那就是:放弃。

如果他们实在不肯听你的劝,那就随他们去——这就和启蒙的立场不一样了。因为启蒙是要改造社会,也就意味着不能够说“放弃”。如果不听你劝的“他”不只是一群遗老遗少,它更意味着形形色色的愚昧人群,意味着从“阿Q”到“吴妈”这些社会人口的“大多数”,如果这个“多数”将使整个民族都坠入灭亡,你还能够放弃吗?

在一封私人通讯里面,鲁迅其实回答了这个问题。他是这么说的:

“盖国之观念,其愚易与省界相类。”(热风·随感录三十五》)

这句话是什么意思呢?

举一个例子,上海有一个很大的岛叫崇明岛,现在属于上海,但是在历史上,崇明岛被多次划分给江苏,属于江苏的一部分。所以如果崇明人一定要说自己从来是江苏人或者从来是上海人,其实都没什么道理。鲁迅上面说的内容其实类似这样的逻辑。

鲁迅说:

“若以人类为着眼点,则中国若改良,固足为人类进步之验(以如此国而尚能改良故);若其灭亡,亦是人类向上之验,缘如此国人竟不能生存,正是人类进步之故也。大约将来人道主义终当胜利,中国虽不改进,欲为奴隶,而他人更不欲用奴隶;则虽渴想请安,亦是不得主顾,止能侘傺而死。”(《致许寿裳》)

1921年,他更在一篇公开的文章中说:

“一个人死了,在死者自身和他的眷属是悲惨的事,但在一村一镇的人看起来不算什么;就是一省一国一种……”(《热风·随感录六十六》)

但是“如果他实在不肯听,就由他去”,这个“他”的范围有多大?我们就可以从上面那些话中看得很明白了。

我当然理解他的苦心,“实在不行就算了”这说法。人要避免这种“努力了,因为收不到效果就失去信心”的心理,所以他说这些话的根本目的还是在给人打气。但是这种自我打气的方式,即,先找一条心理退路的方式,让人仔细体会后心里发凉,因为他对启蒙无效的透彻预感,实在是表现得太刺眼了。

鲁迅以一种非常独特的方式加入陈独秀、李大钊、胡适那一代启蒙者的行列。这种独特并不在于说他的战斗热情比其他人高,也不在于说他的启蒙主张比其他人正确。他的独特是在另外一面——那就是对启蒙的信心,他的信心其实比其他人小,对中国的前途也看得比其他人糟。即使他发出最激烈的呐喊,他也清醒地估计到“呐喊”多半不会获得什么响应。就在他最热烈地肯定将来的同时,他的心里面也克制不住地要怀疑:这个世界恐怕只有黑暗和虚无,才能长久地存在。

▲ 鲁迅著《呐喊》封面图

尽管在不同的程度上,鲁迅那一代五四呐喊者当中的不少人(比如陈独秀),都有把内心的悲观隐藏起来的做法。但是像鲁迅这样戴着这么一副大面具,却依然不能完全遮住内心的悲观的情况还是相当突出的,但也因此鲁迅的“呐喊”比那些相信“呐喊”一定能改变社会才呐喊的人更了不起。

但是这个“了不起”是有代价的。这就要说到鲁迅思想的第二个特点:虚无主义的鬼气。

欢迎转发分享海报

一起走进启蒙者的心灵世界

文章作者

陈言

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里