画外丰子恺

作者:张星云

2018-11-08·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4873个字,产生10条评论

如您已购买,请登录

玩

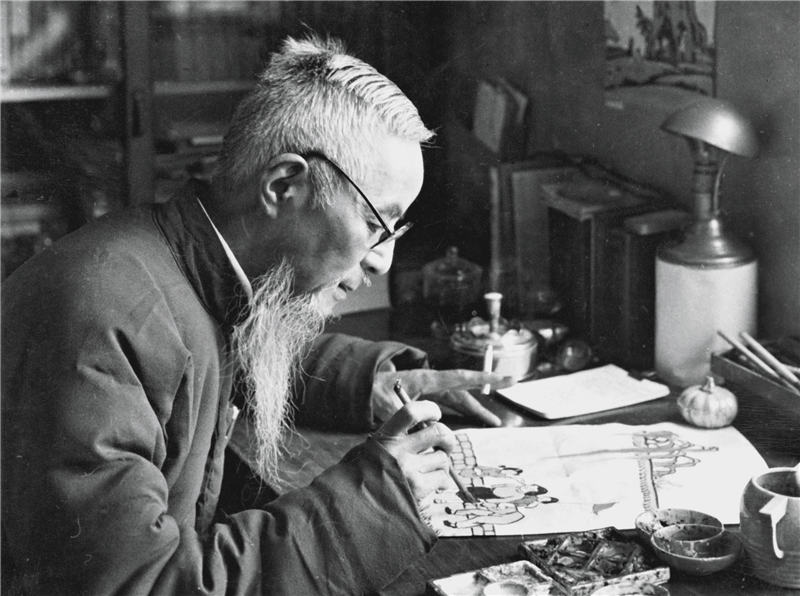

中国美术馆是丰子恺诞辰120周年五地系列展的一站。展览开幕当天,受邀嘉宾者众。丰子恺的漫画妇孺皆宜,因此成群结队的小学生,坐着轮椅进来的老人,富有艺术气质的年轻人,似乎这些观众都很符合丰子恺的作品精神。尽管如此,宋菲君在人群中依然显得很突兀。

他70多岁,穿着一身三件套的棕色西服,极为合身,打着领带,领带尾部仔细地塞到马甲里。他高而消瘦,头发梳得很整齐。这是事业有成的工程师的标准打扮,他也确实如此。宋菲君1966年从北京大学物理系毕业,如今是中国科学院研究员、博士生导师,也是美国光学工程学会的高级专家会员。他还有另一个身份,就是丰子恺的长外孙。

宋菲君1942年出生,当时中国正值抗战最艰苦的时候,他是在丰子恺全家前往遵义的逃难路上出生的,后来又跟着外公到了重庆,最后回到上海定居日月楼。直到1960年他考入北大物理系之前,一直和外公一起生活。

去年《丰子恺全集》50卷出版,收录420万字,美术作品约6000幅,主编陈星是杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心主任,他问宋菲君:你外公平时是不是不会跟你们说话?因为哪怕一个人从年轻时开始不停地写和画,一直到他80岁也写不了这么多字画不了这么多画。

宋菲君告诉我,实际上丰子恺的工作效率极高,最简单的例子就是学俄语。1949年后,因为政治上的原因,丰子恺的日文和英文都没法用了,画画也不方便,于是53岁的他开始从头学俄语,翻译出了屠格涅夫的《猎人笔记》。宋菲君说自己那时每周六晚上会去日月楼看外公,如果外公没有干完手头的工作,会让他先等一下,自己在小阳台上把事情全做完,再下来和宋菲君一起玩。

宋菲君说那时舅舅们都上班了,丰子恺经常带着小姨丰一吟和他一起出去玩。

“他的玩很即兴。”宋菲君回忆说,有次丰子恺在家中念苏曼殊的诗:“春雨楼头尺八箫,何时归看浙江潮?芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥?”踱步之余,他问底下人钱塘江潮什么时候有,得知就在下一周,于是决定包一辆车,带全家去看潮。“那时我在上海念高二,重点中学不让请假,后来一听是丰子恺为外孙请假,于是班主任报校长,校长特批。”

一次讲到唐诗“咫尺愁风雨,匡庐不可登。只疑云雾窟,犹有六朝僧”,丰子恺便带着全家上了庐山。又一次说到姜夔的词《扬州慢·淮左名都》中的“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声”,他第三天就带着孩子们去了扬州,专门去找那二十四桥。宋菲君说自己每次都很享受这类游玩,那时觉得丰子恺就是个慈爱的外公,并不觉得他是个与众不同的艺术大师。

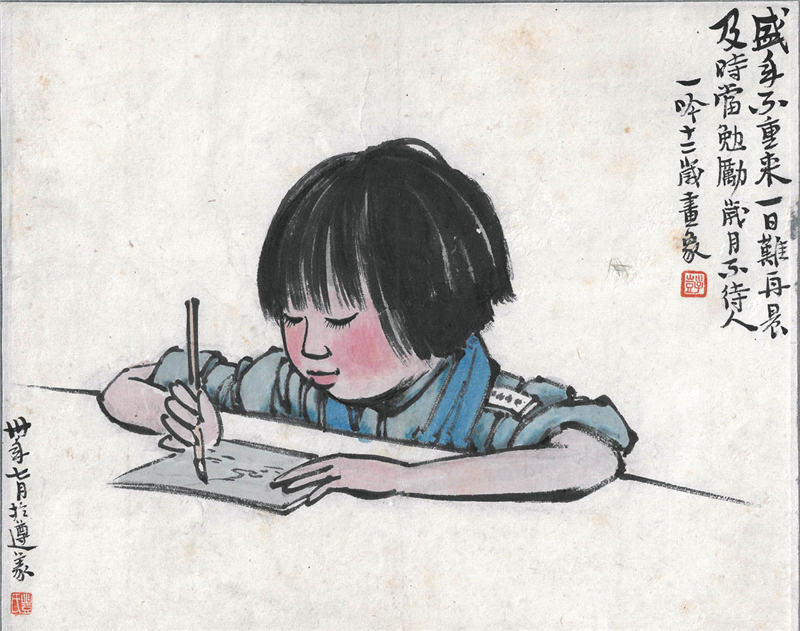

丰子恺认为儿童是天赋的身心健全者。高一时,宋菲君课余喜欢上了天文,凭着高中物理知识做了一个简易的望远镜,竟然看到了土星光环。他高兴地把这件事告诉了丰子恺,丰子恺第二天就给他画了张画,并题写“自制望远镜,天空望火星,仔细看清楚,他年去旅行”。高考文理分科,宋菲君在报考中央美院、上海美院以及北京大学中文系之间犹豫。丰子恺说家里孩子中做文学、音乐、外语工作的人很多了,而数理化学得好的就他一个,因此建议他去考北大物理系。

“他从来不给孩子设计道路,但他一定在细心地体察这个孩子有什么长处。”如今宋菲君已经从事物理学科研工作50多年,他一点不后悔当初的选择。“回想起来,我的一生,一直在搞科研,这条路重要的起点就是外公给我画的望远镜那幅画。他的画向来小中见大,还有着一层画外之意,但如今外公不在了,我也永远无法了解这画外之意了。”

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得22个推荐 粉丝1034人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里