1.1 孤独 | 只想做自己,有什么错?

作者:姜宇辉

2019-02-12·阅读时长9分钟

大家好,欢迎回来。从本期开始,我们要集中讨论的主题,就是孤独。

以孤独开篇,实在是一件非常自然的事情。发刊词中,我们认为,思想是连接不同灵魂的纽带,那也就可以说,当你真正开始思想的时候,也就是你真正开始超越自我、走出孤独的起点。不过呢,这也就要求我们换个角度重新审视孤独。孤独,在一般人看来总是一种负面的,消极的,乃至悲观的情绪。而在我们看来,或许正相反,孤独并不是错,并不是罪,而是通向真理和领悟的真正起点。说得再直白一点,当你真真正正意识到自己是孤独的时候,也或许正是标志着这样一个关键的时刻,就是你真正开始找到了一个反思自我、洞察生命的入口和契机。

大家都已经看到了我们这个系列的大纲,一共二十个主题,分成十个对子,每个对子看上去都是一正一反的两种情绪,但其实这只是表面的印象。我采用这样一种排列的方式,一方面是出于形式上的美感,但其实更为了强调一个要点,就是人生不是一马平川,不是一路坦途,而肯定是有起有伏,有高峰有低谷。没错,有很多人看上去一辈子都很顺利,一点挫折都没有,想得到的都得到了。但这真的只是“看上去”,因为即便在外在的种种方面他是平稳的,但在内心的情绪和体验方面,也肯定是充满着曲折和起伏。如果内在的方面也是从头到尾都心如止水的话,那我真的怀疑他过的是不是真实的人生了。

既然如此,那么我想说的是,无论你身处生命的哪一个波段,哪一种强度,其实都应该找到一个恰当的视角来反思自己,来洞察生命。当你坠入谷底,身处人生最低潮的时候,当你痛苦,绝望,焦虑,彷徨,孤独的时候,你就应该找到一种思想的力量来改变现状,来超越自我,来挣脱束缚,以实现一种生命力量的增强与提升。而反过来说,当你历经艰险,登临顶峰,一览众山小的时候,也不应该沾沾自喜,忘乎所以,因为在空气稀薄、人迹罕至的高处,你可能会面临种种更为巨大的危险。不是有个说法,说飞机比火车安全,但你别忘了,飞机一旦失事,生还的几率几乎就是零。

注意我在这里讲的并不是辩证法,不是事物都有两面,矛盾的两面之间都会彼此转化、达到辩证统一,这些你高中政治课都会讲的俗套。我要讲的恰恰是,人的生命从头到尾都是在不同的、相互冲突的力量之间寻求平衡的过程,在高与低,强与弱之间,你必须找到一个相对稳定的位置,不被这些力量卷走,而是能守住一种平衡,一种清醒,进而对你的人生进行反思与规划。这个位置就是思想的位置,这个规划就是哲学的反省。

对这个道理,还是德国哲学家尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900)讲得最为精辟透彻。他在名作《查拉图斯特拉如是说》里面用了很多的形象生动的隐喻和寓言,阐释了如何获取这样一种思想的平衡。比如,他讲到了走钢丝者这个形象,那就是在开端和终点之间,在出生和死亡之间颤颤巍巍地保持着惊险的平衡。比如他讲过“山树”这个寓言,说一棵生长在悬崖峭壁上的大树,它越是向高处顽强的生长,那么它的根也就同时需要越来越深地扎根在黑暗的泥土之中。再比如,他屡次提到他自己的生命力最强大的时刻,思想最清醒的时刻就是正午,那也就是介于太阳升起和落下这两种截然相对的运动的中点。关于尼采,当然可以说太多的东西,但我在这里只想借用他的这些哲学寓言,来说明我们为何要以两两相对的形式来安排主题。

还是回到孤独。我们说在人生之中有各种各样负面的情绪,但在其中,孤独好像是最为负面的一种。什么叫孤独呢?那无非就是感觉你被整个世界抛弃,身边所有的人都很陌生,世界上所有的事情都没意思,你只想自己呆着,但即便是这样也仍然无法安宁,因为你毕竟还要生活下去,还要每天挣扎着起来去上学,去工作,证明自己还活着。所以你看,孤独其实是一种最为纠结的,难以挣脱的困境,一言以蔽之,就是你必须在一个已经跟你完全没有关系的世界上活下去。这已经不是痛苦和绝望的问题了,因为当你痛苦和绝望之时,你的内心还是激荡的,那至少说明你还是有生命的。但当你彻底陷入到孤独中的时候,你就已经近乎无情无感,那是一种麻木。你还活着,但你每一分每一秒都在感觉到生命力的衰竭和流逝。而且更要命的是,你根本无力,甚至根本不想去挽回这样一种流逝。

那么,面对这样一种看似极端负面,低谷中的低谷的人生状态,哲学真的还能够给出回应吗,甚至给出对症下药的诊断和疗治?真的还能从这样一种看似不可救药的麻木状态之中激活出思想的力量?还真的有。在现代西方哲学史上,就是有这样一个奇特的哲学流派叫做“存在主义”,它最重要的贡献就是将孤独不仅仅作为一种负面消极的情绪,而是反过来,作为真正激活思想的哲学起点。那么接下来的几次课,我们肯定就要重点围绕“存在主义”来展开了。

不过这里的关键就是怎么来讲。当然,我可以按照教科书和哲学史的方式来交待这个流派的思想背景啦,来龙去脉啦,然后再细致阐释概念,精读文本。但我觉得这样的讲法更适合大学的课堂,而不是像中读这样开放的公共文化的平台。所以我想在这个系列课程里面尝试一种不一样的做法,还是以相关的哲学史知识为基本的背景,这个背景不能丢,也不能错,否则就不是哲学课了。但我把这个背景放在参考书目,放在课后,我在讲述的过程之中尽量不动用任何抽象的概念,而仅用平实的语言来清晰地表述道理。你掌握了这个道理就可以了,如果你想要获得进一步的哲学知识,那就应该去下功夫,去啃原著。

▲海德格尔,德国哲学家,20世纪存在主义哲学的创始人和主要代表之一

我们对孤独的反思,先从海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)的一篇早期文本入手,叫做《时间概念》。但我想把其中抽象的哲学思辨转换成能够真正触动你的形象,语言和道理。所幸的是,很多存在主义的哲学思辨也都是跟文学和艺术有着密切的关系。大家一下子就能想到很多,像加缪的《西西弗神话》,《局外人》;像陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》,《罪与罚》;甚至还包括像伯格曼的电影,蒙克的绘画,等等。这些当然都是必要的背景,但我觉得一方面讲的人也很多了,另一方面,“存在主义”是一种跟人的生存处境密切相关的思潮,那么它就肯定带有鲜明的时代烙印,而刚才提到的那些文艺作品,毕竟离当下的生活是有很大距离的。

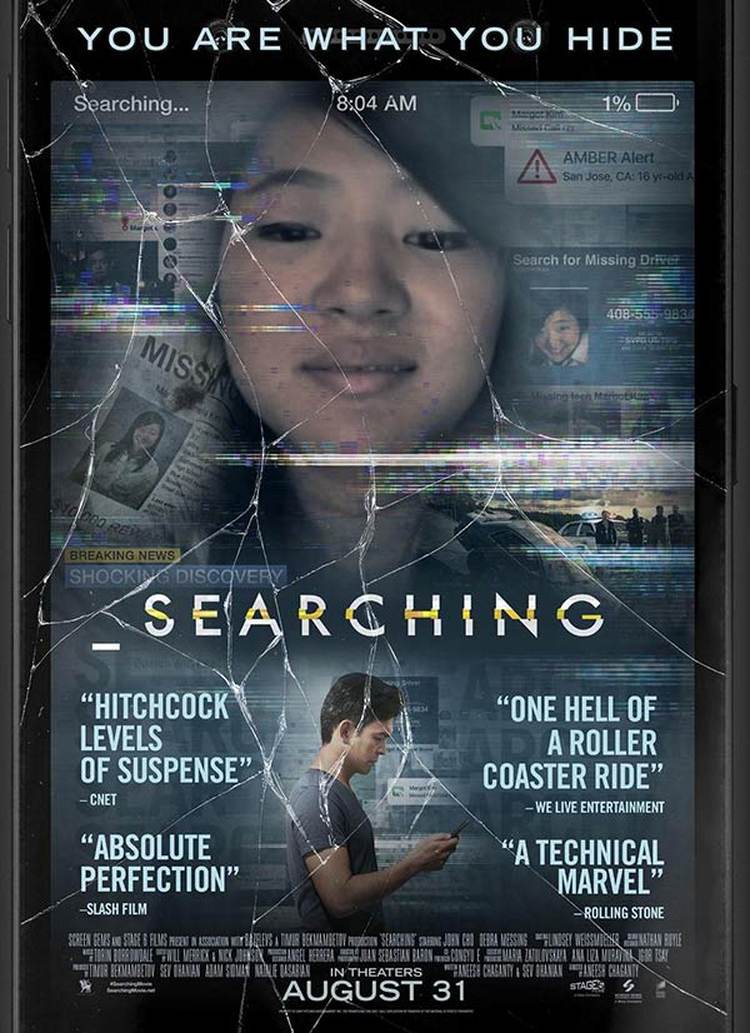

所以,我想就不谈这些昔日的经典了,而是从最新近的一部电影入手,首先来带给大家一点我们这个时代所独有的那种孤独的“存在主义”情绪。这部电影就是《网络迷踪》(Searching)。首先这个电影在拍摄手法上是很创新的,因为它所有的镜头其实都是在电脑屏幕上展开和进行的。所以就有一种错觉,你好像不是在看一部电影,而是和影片中的那个父亲,女儿和警察一起在真实地经历一个惊心动魄的人肉“搜寻”的过程。当然,对于电影来说,这只是一个错觉,是导演精心设计的手法。你只要在看电影的时候,动一下鼠标,这个障眼法马上就被揭穿了。

但对于我们所生活的世界来说,这个电影却绝对是非常真实的写照。因为我们的生活不是百分之九十的时间都是“在线(online)”的吗。说得过分一点,连你睡觉的时候也在on line吧。虽然你睡的时候手机一般都关机或者静音,但你并没有离开那个虚拟的网络世界。想想多少人早上起来,睁开眼睛第一件事,就是打开手机,update一下朋友圈的最新信息?所以这个电影里面有一个小细节很说明问题,就是老爸在女儿的通讯录里面完全找不到线索,然后那个亲戚就跟他说,那你干嘛不找找她的线下的好友(offline)?然后这个老爸就是一脸懵圈的表情。是啊,啥叫线下的好友?这个时代,还真的有不在线上的好友吗?

咱们还是继续谈孤独。关于孤独,这个电影同样带给我们非常多的启示,我就简单引出一下话题,你回去可以再仔细看看。

第一点就是让你反思,你看身边有很多孤独的人,有可能你自己就是一个很孤独的人。那么,孤独的起因到底是什么?一个人好好的,怎样就突然对他人,对世界失去兴趣了呢?这个电影就告诉了我们一个非常经典的情节。你看女儿Margot原来是一个活泼,健康,聪明的女孩子,一家子,爸爸妈妈女儿其乐融融。但她妈妈的去世,一下子就中断了她生命的进程。从那一刻开始,她就完全变成了另外一个人。所以她爸在翻她的照片和视频的时候,看到的基本上都是她在发呆,在茫然,在麻木,也不是绝望,也不是痛苦,而是完全就是没有任何情绪的波动,心如死灰。她的眼神是空洞的,她的表情是僵化的。

▲《网络迷踪》电影海报

我为什么说这是一个典型的情节呢?因为它告诉我们一个很重要的道理,就是百分之九十的孤独,其实都是被动造成的,都是一个人因为某个重大的打击,一下子被扔到、被推进孤独的境地之中。反过来说,主动追求孤独的情况是很少见的,而一旦当你开始主动地跟他人,跟世界开始保持距离,甚至脱离关系,那就说明你逐渐开始意识到自己的独特性了,开始领悟到自己的存在了,开始有一种探问生命的需要了。你可能直接想到的就是陀思妥耶夫斯基笔下的那些人物,但你再想想,历史上那些圣人,哲人,伟人,哪一个不是从主动孤独这一步开始的呢?

所以,主动孤独这件事不是一般人做得到的。但我想强调的是,即便身处被动的孤独之中,被推进孤独,被抛进生命的谷底,也仍然有觉醒的可能。想想Margot的情形。她为什么孤独?因为世界上最爱她的人永远离开了。但即便这样,她也没必要孤独啊?她不是还有爸爸,还有同学好友,为什么不能重新开始生活,去寻求新的情感依靠?问题就在这里。在妈妈在世的时候,这个世界的所有意义其实都来自于母爱。倒不一定是恋母,而是说Margot她做的所有的事情最终都是围绕着母亲而展开的,是母亲在激励着她,在引导着她,而她所有的努力也是为了让母亲开心,为了回报母亲的一切付出。

既然这样的话,你可以想一想,有一天这个中心不在了,这个支柱崩塌了,那么带来的直接结果是什么?就是Margot的整个世界都土崩瓦解了,世界已经没有意义了,世界已经不是她在其中展现自己的舞台,而变成了一团空无,一片黑夜。这个时候,如果是你,那最自然的反应是什么呢?肯定不是首先伸出手去寻求别人的援助,因为那么爱你的一个人都会离开你,你还会轻易地向别人敞开胸怀吗?所以,这个时候,你最直接的反应就是紧紧地抱住自己,既然世界消失了,所有生命的支柱和意义都瓦解了,那么从这一刻开始,你就必须自己来承受一切,你必须自己在这个空荡荡的世界里面创造意义,自己搀扶着自己走下去,无论你是否已经准备好了。

所以我们最后概括一下上面的意思,孤独作为起点是一种什么样的状态呢?首先,它总是来自意外的、偶然的、但却非常沉重的打击,这个打击足以一下子中断你之前美满而顺利的生命历程。然后,这样一个打击带来的直接结果就是世界的瓦解,意义的消失。再接着,你就必须自己开始承担起自己的生命,自我关爱,自我反省。这个时候,你真的需要哲学,而且不是鸡汤的哲学,不是搅混水的哲学,而是让你清楚明白的哲学,否则你只会在孤独的谷底越陷越深。

由此我们可以回应一下这一期的标题:只想做自己,有什么错?你看汉语就是这么奇妙,因为这句话既可以理解成一个疑问句,又可以理解成一个反问句。当它是疑问句的时候,其实我想回答的是,孤独没有错,如果错,那也不在你,因为你是被推进其中的,是被抛进其中的。但这又可以是一个反问句。而当你反问的时候,孤独可能就不再仅仅是一种击垮你的力量,而反过来变成你自己有勇气去面对去承担的一种力量。这样一种反问式的孤独,就有可能成为反思的起点。

好,感悟就到这里,下次课我们将结合海德格尔的《时间概念》里面对“此在”(dasein)的几个基本界定来进一步谈。大家也可以先预习一下。

原著版本推荐

《存在与时间》[修订译本],陈嘉映、王庆节 译,生活•读书•新知三联书店,2014-9

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

姜宇辉

发表文章538篇 获得236个推荐 粉丝6675人

根茎浪游人,跨界思想者。华东师范大学哲学系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里