绘画炼金术

作者:薛芃

2021-10-26·阅读时长6分钟

寻找完美的贤者之石

巴西作家保罗·柯艾略写过一本小说,叫《炼金术士》,它更常见的译名是《牧羊少年的奇幻之旅》。这是一则很简单又质朴的故事,讲一个牧羊少年做了个梦,梦中有宝藏,藏在埃及金字塔附近的某处,于是他就踏上了寻宝之旅。在这个寓言式的小故事里,宝藏与金钱财富关联不大,而是象征着一个人终极的纯粹的梦。

寻宝之路上,少年遇到了一位炼金术士,是他路途中最重要的指引者。在少年经历劫难之后,炼金术士展示了一次他在精神性引导之外的精湛炼金技术。他将一些铅放进铁罐里熔化,当铅变成液体时,从口袋里掏出一个奇怪的黄色球珠,刮下很细小的一个薄片,用蜡封起来,和铅一起放进平底锅,两种东西混合后变成了血一样的红色,冷却之后铅液凝固了,却不再是铅,而是变成了黄金。少年呆住了,问炼金术士:“将来有一天我要不要学会这种本事呢?”答说:“这是我的天命,不是你的。”后来,炼金术士切取了一小块黄金送给少年,让他继续上路去找他的“天命”。

当现代化学诞生之后,再看炼金术士的这通操作,难免觉得荒诞。当然,在这个寓言故事里,铅是如何变成金的并不重要,重要的是,在西方历史的很长一段时间内,炼金术士这个群体都在做着类似这种将劣质金属淬炼成优质黄金的实验,可以把它看作现代化学的前身,也可以看作一种宗教性的精神极致追求。这两者的叠加,让炼金术在后世看来,蒙上了一层神秘主义的滤镜,捉摸不透,相关的严肃出版物也不多见。

在美国艺术史家詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)的论著《绘画是什么?——如何用炼金术语言思考油画》中,他把炼金术和绘画放在一起讨论。他并不是想研究这两者之间有什么直接联系,而是想说,绘画与炼金术在本质上有一些相似性,这些相似性恰恰是在以往艺术史写作中被忽视的部分,但却十分重要。在他看来,这些特质才是艺术家最看重的,那些从不画画的艺术史家、评论家是体会不到的。

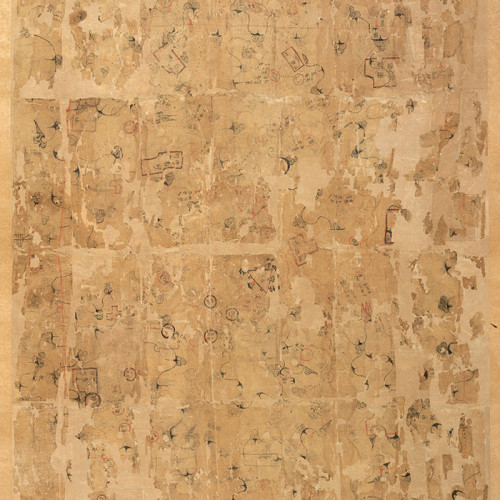

先从绘画与炼金术的相似性说起。埃尔金斯认为,水与石是两个领域都必需的原料。绘画是液体与有颜色的石粉混合而成的,在西方的艺术史中,无论油画、丙烯、蛋彩,甚至陶艺,本质上来说都是一种石水混合物。炼金术也是如此,要把混杂着金属物质的液体转化为“类似石那样坚固不熔的物质”。淬炼出黄金是一般炼金术士的最高物质追求,但真正至高的终极目标是炼出贤者之石。“贤者之石”是一个抽象的概念,有各种说法,总之是精神臻于完美的标志:“当一切杂质都被去除、掩埋或消融殆尽后,灵魂清明沉静。”

在两种原料相似的情况下,绘画与炼金术的过程也就变得相似,都需要不断地调配、组合、实验,才能摸索出合适的个人化的方式,呈现出最终的结果。在埃尔金斯看来,这个过程是两者最一致的地方。所以,他要写的是一本有关绘画的书,或者说是一本着重于绘画技术的艺术史书,但又不是绘画技法指南。

更形象点说,他研究的是画家在作画过程中具体到每一秒的绘画行为。比如莫奈的笔刷是如何运行的,留下了怎样的痕迹?莫奈是营造气氛的大师,他的画完美平衡,笔迹均匀地指向四面八方。笔迹的无方向性听起来很容易,实则非常困难。因为在重复的画笔运动中,人都会产生惯性,也就是常说的“肌肉记忆”,因此大多数绘画的笔迹都是成排的排线,“艺术家必须努力对抗自己的本能以确保一种笔迹不会超出、压过其他的”。类似的对不同艺术家的分析,在他的论述中还有很多。

埃尔金斯认为,莫奈之所以可以超过同代人,成为大师,正是因为他对黏合剂、颜料、画笔、手腕力度的控制力达到了一定境界。这种境界基于在画室里的实操,是颜料堆积出来的,这个过程与炼金术士炼铅为金的过程是一样的。“任何不重视这种‘为画痴迷’的绘画史都是不完整的。”他写道。

埃尔金斯为什么对绘画的行为感兴趣?

这是因为他在翻阅过大量艺术史著作后意识到一个问题:美国国会图书馆的数据显示,绘画史与绘画批评领域的著作有7400多本,另外有1500本技法类的艺术家手册,而仅有甚至不到6本书谈到了颜料在绘画过程中的重要性。传统的艺术史写作,只会将视线放在莫奈的人生轨迹和时代风格的变迁上,莫奈与谁交好,什么性格,为什么爱画火车站这种工业时代的产物,又爱画花园里的唯美景致?人们关注的是这些,至于莫奈是如何在画布上堆砌这些颜料的,似乎没人在意。但恰恰是画室、画布,那些凌乱的、私密的、充满孤独与自我斗争的空间,才是艺术家的重要场所。

按照埃尔金斯的说法,明明绘画和炼金术是两项如此相似的活动,为什么人们更关注绘画的结果,而忽略过程,而对炼金术则恰恰相反?绘画是一个视觉产物,图像中往往包含着太多信息,这些信息足够丰富,都实实在在地摆在观众面前,自然就成了研究和欣赏的对象。而炼金术,一个看不见摸不到的古老技术,在17世纪之后几乎就无人问津,但相关的操作过程都被炼金术士们以密文的形式记录了下来。因为每一个炼金术士都想把自己的方法保密,所以后人再回看炼金术的时候,就成了一个解谜的过程,至于到底能否炼出黄金,“贤者之石”到底是否存在,反而变得没那么重要了。对炼金术过程的研究,弥补了人们对绘画过程研究的缺失,因为炼金术是“用于思考物质与其运动过程内部的一门最发达的语言”。

埃尔金斯的另类视角

詹姆斯·埃尔金斯是芝加哥艺术学院的艺术史教授。与其说是艺术史学者,不如把他归为视觉艺术研究者更为恰当。埃尔金斯所研究的是视觉领域范畴,在这个范畴里,艺术只是一部分。

埃尔金斯总是提出一些很宏大的问题,比如图像是什么?照片是什么?艺术史是全球性的吗?什么是视觉文化?为什么艺术是不能被教授的?这些开放性的问题,可以有无数种解答,埃尔金斯擅长的是,用自己的思维方式给出另类的、可能引发争议的解答。

在他更有名的一本书《视觉品味:如何用你的眼睛》里,他讨论的就与艺术作品无关——如何看X光片?如何看中文和日文中的书写符号?如何看地图?如何看肩膀?如何看指纹?如何看日落?如何看自己眼睛内部?他用自己的一套独特视角去看这些东西,比如看油画,不看画作本身,而是去看它的裂缝;看肩膀,看的是每个人肌肉收缩和牵引的不同模式;看夜空,看的是星光、气辉、行星周围的“黄道圈光”。因此,他是一位跳出艺术史范畴的跨学科视觉文化研究者。

在另一本书《绘画与眼泪》里,他关注的也是很奇怪的事情。在讲授艺术史多年的经验中,埃尔金斯无法解释人们在看到某些艺术作品时会情不自禁地落泪,当一个人精力集中、投入地欣赏绘画时,就会得到相应的回报,在艺术面前,看得越多,感触越深。而这个回报,最直接的表现就是落泪。为什么看到画会哭,看到什么样的画会哭?是埃尔金斯在这里要试图讨论的问题。

在埃尔金斯进入艺术史研究之前,有过绘画的经历,因此他考虑问题往往不爱用旁观者的视角,而是把自己的体验放到写作中去。这样一来,他的东西很少有学究气,更像是实验性的写作,用一些非常规的方法去想问题。

把炼金术与绘画结合在一起,也是这样。他在书里一再强调:“永远不要忘记绘画有多疯狂。”他说绘画是在臭气熏天的工作室里诞生的,画家会独自工作数小时,甚至连续几年,他们要花时间和油、溶剂关在一起,盯着涂抹着颜料的玻璃或木制画板,琢磨出一种排列组合,把它们都堆到上面,最后成为一件作品。

第一位把炼金术上升到灵魂与精神境界讨论的人是卡尔·荣格(Carl Jung),他把这个过程运用到心理学研究上,说炼金术是一个精神世界“自性化”的过程。埃尔金斯不是荣格主义者,但也受到其影响,无论是精神性还是技术,绘画与炼金术的相似之处都太多了。但是,仍有人不认同埃尔金斯的论调,认为他过于主观地去推演一些艺术家的作画过程,而且,炼金术式的绘画过程只适用于古典油画,现代主义兴起之后,一切就变了。

的确,这种炼金术式的沉浸与疯狂,在后现代主义之后就越来越趋于平和。把艺术家看作易出现躁狂抑郁状态的忧郁天才,也已经是一种过时的观念了。而炼金术士这个曾经荣耀且高贵的职业,也早在17世纪就走向没落,牛顿被公认为最后一位炼金术士,之后再无真正的炼金术。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得0个推荐 粉丝885人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里