巴蜀茶馆:一碗茶里的市井与欢愉

作者:葛维樱

2018-04-27·阅读时长19分钟

本文需付费阅读

文章共计9810个字,产生69条评论

如您已购买,请登录

生活程序

茶馆并非生存空间,而是纯粹的生活空间。我到重庆的交通茶馆和成都彭镇观音阁茶馆时,感觉这种生活,和当下茶空间之中常见的“和静清”之文化标准、审美趣味大相径庭。

交通茶馆位于重庆九龙坡黄角坪,半地下的门洞,两侧墙体的小广告都看不清了,地面黑得发亮,走进去那弥漫的烟气,就让人胆怯三分。画家何多苓说要的就是这个脏劲儿,一块砖一根梁都不能粉饰。东张西望的做法显然是不入流的,我进来时正好一波穿金戴银的客人蛮有兴致地拍完了照往外走,她们似乎是茶客们最不欢迎的类型,观光拍照却不喝茶。

还没找到座位,女堂倌就来了。“喝啥子?有沱茶,有普洱……”我以为沱茶时髦且贵,女堂倌眼中流露出讶异和不以为然,原来沱茶只3块钱,花茶5块。一大包葵瓜子又香又饱满,将所有的炒货店都比了下去。

老茶馆里,茶客分三等,以器皿的材质、形状,就可以一见高下。玫红塑料壳保温杯、年久失洗的棕黄玻璃罐、编了线绳把盖和杯连起的巨大的搪瓷茶缸子,甚至还有儿童水瓶……这些奇绝的器物都属于茶龄30年以上的茶客。一旁的大木架子上,全是各式各样的杯子。他们有自己的固定位子,天井之下围的是下象棋的,打花牌的“听用”和“财神”挑出来扔在一旁,完全当观光者不存在,自得其趣。

用蓝白陶瓷茶缸子的基本是中年茶客,我眼前这位,见我们两人过来拼桌,先毫无顾忌地吐出几串烟圈,把自己面前的报纸不停地抻展、抖响,煞有介事,眼皮不抬。然而直到我离开,他也不过是掏出圆珠笔,在报头上写了几十个“中”字而已。

我们这样用盖碗的,一眼就看出是“不知就里”派。来得早的,端坐在天井正当中,桌上摆着四个单反,却因为气场太弱,不敢对周围人下手。挨着窗户的长条靠背老木凳,都留给到此一游的时髦的年轻客人。我左手边的法国女孩淡定地吹着盖碗里的花朵,忍受着她旁边用不锈钢大海杯的大爷,将条凳打横,两条大腿横劈在上面,脱了鞋晾脚。张恨水写重庆的小茶肆里,人们的东倒西歪,排列支架的竹椅,“客来各踞一塌,卧而饮之。……购狗屁牌一盘,泡茶数碗,支足,闲谈上下古今事……”。

早上6点,茶馆开门,钥匙掌管在茶客手里。早客是老茶馆格外关照的,他们大多是因生计需求起得早的,也是老茶馆的常客。堂倌给他们的茶叶最多,浓郁滚烫,一口下去熨帖无比。“一早一晚,满坑满谷”就是交通茶馆典型的景象。但与扬州、广州等地的“早茶”不同,早上也仅仅喝二三十分钟,纯为喝茶而来。热爱馥郁芬芳是自古以来地理形成的习俗。“其辰值未,故尚滋味,德在少昊,故好辛香。”前一晚的火锅串串仅存的一点不舒服,早上在成都非得“啖三花”,重庆则是酽沱茶。

“今天‘吊堂’,人少,等‘打涌堂’必须等到周末。”茶馆“老板”陈安健在四川美术学院教授油画课,他并不经营,只是每个月付给茶馆现金补贴用度。然而这样难找座位,交通茶馆却不赚钱。虽然环境看上去颇具“袍哥”气质,交通茶馆却并没有那么长的历史。这里初创于计划经济时代,是服务于国营运输公司的旅馆加茶馆的混合体,制度社会已经演变,交通茶馆却一点没改保留了下来,茶钱前两年还是1.5元,今天也不过3到5元。陈安健从未想过“商业化”。他的《茶馆》系列油画独树一帜,全以自己浸淫茶馆得到的乐趣为主题。茶客们是他多年的模特,对他展露出本来的温存面貌。他画面里的真实、新鲜热辣,是交通茶馆几十年时光的一些片段。陈安健以自己的理解,在茶馆里画了许多年。在他眼中,交通茶馆本身活着,哪怕是脏兮兮的,也是世间难得的纯净角落。

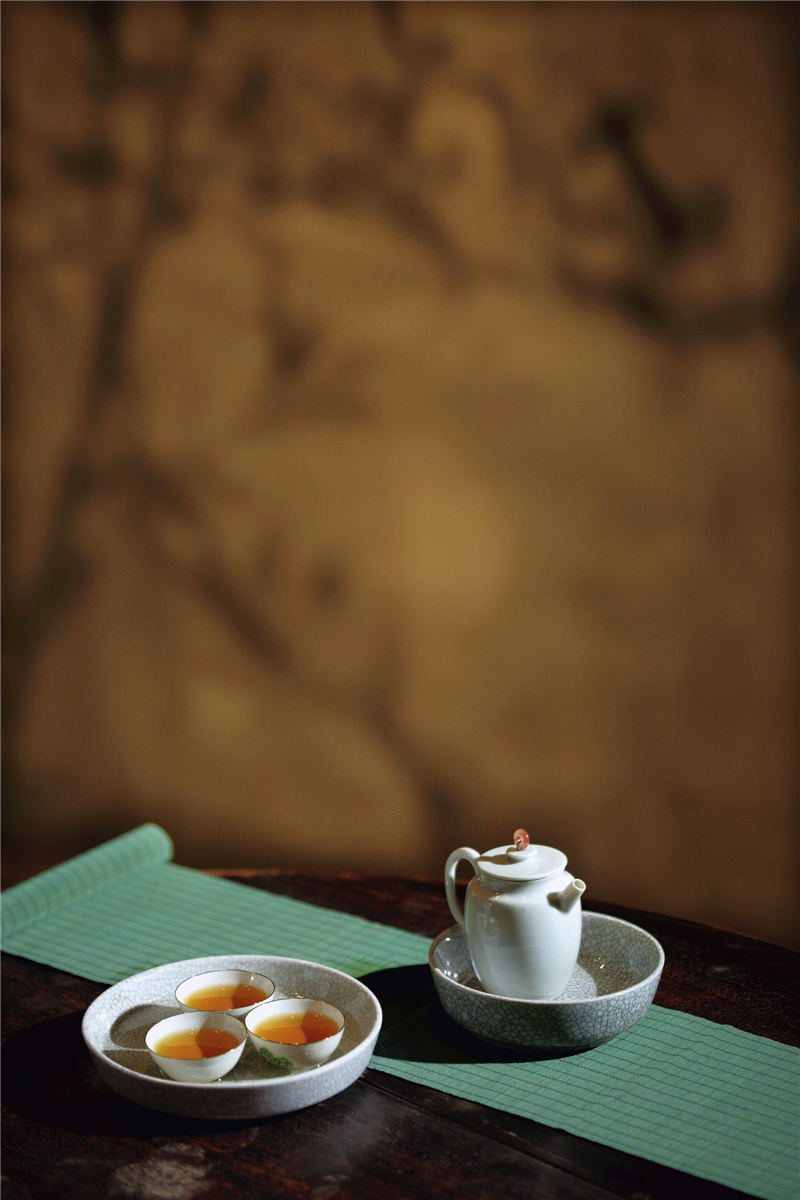

四川茶馆的文化虽然拥有广泛的群众基础,但乍一看却对茶的讲究欠了几分。一个盖碗茶能喝一天,很少有人换茶,除了“鲜开水”冲泡,仅仅就是分出了“甘露”“竹叶青”“碧潭飘雪”这几个相对高档的级别。茶甚至可以被菊花、柠檬取代。宽窄巷子里的老茶馆“可居”的老板娘肖烈说,如果按照茶艺馆专注于茶本身的“清饮”的标准,茶馆的茶,应该和茶艺馆区别对待。她喝岩茶、普洱,玩精巧的宋瓷,其下女将们都略能抚琴,“是琴棋书画诗酒茶的茶”。在传统文人理念里,吃茶先得有好友精舍,甘水洁瓷。跟“可居”“遥里”的精致相对照,交通茶馆和观音阁是茶的另一面。

四川茶馆的热闹、舒展,是茶在中国人生活中另一个维度的自由。“本身并不轻视它,也不重视它,唯有经别人发现后,就认为了不得了。”

本地作家朱晓剑喜欢漫游成都的小街小巷,去不张扬的小茶铺喝茶。“生活和茶一样,本来就是流动的。”“啖三花”是典型的成都生活。现在走进川渝两地的茶馆,会发现本地茶几乎全面占领了茶馆。蒙顶甘露、黄芽、碧潭飘雪和竹叶青不在话下,还有青城山、峨眉山、花楸山等等产区的绿茶,名气虽不响亮,却都被成都人喜欢,更有谈不上是茶的柠檬、菊花、荷叶、苦荞、蜡梅等等,用川西的花花草草做成的茶。在茶馆喝什么不重要,重要的是氛围。“成都人并不想从喝茶里喝出一番高深的哲学,而是对喝茶本身有一种彻悟。”

茶在发源地之一的四川,自唐朝起产量大而质量高,到了明朝,茶已进入四川人的日常生活。根据一篇1942年的写成都茶馆的文章记述:“所谈无非宇宙之广,苍蝇之微,由亚里士多德谈到女人的曲线,从纽约的摩天大楼谈到安乐寺。”这篇80年前的文章,对于“好逸恶劳”之类的泛泛指责发出了不平之声,讥讽批评者们“带着一副西崽相,来到大后方”,自辩“我辈吃闲茶,虽无大道成就,然亦不伤忠厚。未必不能从吃茶中悟出一番小道理。不赌博,不酗酒,不看戏,不嫖娼,吃一碗茶也是穷人最后一条路”。

这“最后一条路”的说法看似委屈,却相当有杀伤力。社会进步到今天,成都的茶馆保持了百多年前“十铺一茶”的比例。即使勇敢地捍卫茶馆文化,当时的四川人内心深处,对于茶馆和坐茶馆的生活方式依然缺乏坚定的信心。现在,对照中国传统文化里很多精美绝伦的形式都已经消亡了,成都闹哄哄的不讲究的茶馆反而出现了史无前例的繁荣。

文章作者

葛维樱

发表文章52篇 获得37个推荐 粉丝1022人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里