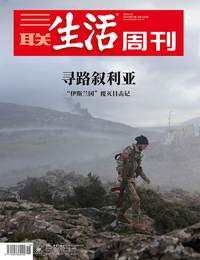

沙姆之烬:穿越叙利亚的时空之旅

作者:刘怡

2019-04-11·阅读时长37分钟

本文需付费阅读

文章共计18538个字,产生405条评论

如您已购买,请登录

大马士革路上

白色“卡罗拉”轿车驶上30M号高速公路以后,瓦利德的话渐渐变得多了起来,“这条公路我开了快20年,最初甚至不需要通行证”。在杰迪达·耶布斯(Jdeidat Yabous)附近的出入境中心,这个已经开始谢顶的中年人一路小跑着向制服笔挺的官员出示自己的跨境司机执照,同时依然没有停止口中的絮叨:“2005年,我儿子也是走这条路从黎巴嫩返回的叙利亚,他是个坦克手。那几年,黎巴嫩人还没有开始瞧不起我们哩!”

听一名在哈菲兹·阿萨德总统执政下度过青年时代的叙利亚人回忆往昔,你总会感到由衷的时间错位。他所谈论的一切就发生在2000年前后,距离今天并不遥远——那时节,第一波互联网泡沫已经破裂,普京首度当选为俄罗斯总统,周星驰正在拍摄他的转型之作《少林足球》。但在瓦利德关于上述年代的回忆中,出现频率最高的却是一些更加古老和坚硬的字眼:私有化、撤军、巴勒斯坦难民……“冷战”在这里仿佛被延迟了10年以上才宣告结束,而超过40岁的中年人依然偏爱通过卫星电视了解地球上发生的一切,并且坚持使用非智能型的老款“诺基亚”手机。流传在大马士革的一则政治笑话说,书店里出售的大部分宪法小册子是在40年前就已经印好的。因为尽管它在2000年修订过一次,但实际影响微乎其微,完全可以减少纸张浪费。

每一个叙利亚人都是天生的历史学家,并且距离当下越是遥远的事件,他们的描述越是生动详尽。在哈米迪耶市集,任何一个贩卖橄榄油肥皂的小贩都会面带虔诚地向你讲述大马士革超过4000年的建城史。在中西部小城哈马,出租车司机会用略显嗔怪的口吻提醒你:来到此地,岂能不去拜谒大名鼎鼎的中世纪水车?单是关于这条连接大马士革和贝鲁特的高速公路的典故,我在过去16个月里就听了至少三遍:《新约·使徒行传》记载,公元36年,当法利赛人保罗奉犹太公会之命、前往大马士革逮捕追随耶稣的门徒时,突然因为天光照耀而扑倒,失明三日。他随后在大马士革老城获得亚拿尼亚的救治,复明并受浸归信,成为罗马帝国早期最著名的基督教使徒之一。在那之后,“大马士革路上”(Road to Damascus)逐渐成为了一个带有神秘色彩的传说。即使是非基督徒也乐于向外来者暗示:115公里长的30M号公路,正是那条指引保罗获得救赎的“天路”。穿过它,你将进入一个在《圣经》中留下过丰富记录的国度,进入一个属于历史和传说的世界。

但对一个已是第三次进入叙利亚的观察者来说,“大马士革之路”提供的首先是视觉对比上的冲击。分别位于公路两侧的两个国家在经济发展水平和人口密度上的差异,从极目所见的景致中便可以分辨。在安蒂黎巴嫩山脉(Anti-Lebanon Mountains)西侧,贝卡谷地橄榄树林中的黎巴嫩农舍是真实而鲜活的。即使是在春雪过后的寒冷下午,朱红色屋顶、袅袅升起的炊烟以及汽车疾驰扬起的尘土依旧带有一种亲切的生活气息。但在越过群山、进入叙利亚境内之后,公路两侧的颜色骤然变得单调了:无论是一片死寂的水泥工厂,还是远处尚未来得及封顶的灰色居民楼群,都像是电子游戏中被信手点开的无生命像素。巴沙尔·阿萨德总统褪色的巨幅画像以及红白黑三色的叙利亚旗帜将会越来越频繁地从高处探出头来,倨傲地俯瞰下方的一切。

当一个外国人在21世纪的叙利亚旅行时,他需要的不仅是乐于倾听的耐心,还有不受影响的观察力以及对现代中东历史的了解。精通保罗时代典故的瓦利德绝不会主动向你解释,为什么在驶过地图上标注的叙利亚—黎巴嫩国界线之后,黎巴嫩一侧的过境口岸并不像大多数国家一样会出现在目力所及的范围内,而是位于整整8公里外的马斯纳(Masnaa)。正如他也不会告诉你,为什么在这片8公里宽的无人地带两旁,依然会出现硕大的叙利亚国旗。事实上,这是一个离奇程度绝不亚于“保罗归信”的故事:在2005年4月底被迫结束对黎巴嫩长达近30年的军事占领之后,叙利亚政府依然要求贝鲁特当局将两国国界线以西8公里宽的黎巴嫩领土划为非武装区,并允许叙利亚公民在其间经营旅馆和修车小铺。即使是在叙利亚自身已经沦为修罗场的最近8年,大马士革当局在黎巴嫩呈现出的依然是一种咄咄逼人、不容挑战的姿态。若不能接受此种每每与“正常国家”情形相悖的案例在叙利亚反复出现,你便无从理解这个国家在过去100年风云激荡的历程。

如果说商人和导游们口中的古代叙利亚是由一连串的神话传说或者宗教奇迹构成的,那么现代叙利亚的历史同样不遑多让。严格说来,就连叙利亚(Syria)这个地名都是一系列转借和错用沉积而成的结果。根据19世纪东方语言学家威廉·史密斯和特奥多尔·诺尔戴克的考证,所谓“叙利亚”,其实就是阿卡德语中的“亚述”(Assur)。希腊历史学家在梳理这一地区的民族和政权关系时犯了错误,认为盘踞在地中海东岸的阿拉米人(Arameans)城邦属于两河平原上盛极一时的亚述帝国的一部分,因此笼统地用“亚述”或“叙利亚”来称呼今天的整个阿拉伯半岛北部。罗马人在征服这一地区之后,察觉了希腊人的冒失,决定将上述两个地区分而治之。但他们却又犯下新的错误,认为“叙利亚”和“亚述”是两个不同的概念,于是将地中海东岸的新行省命名为“叙利亚”,将毗邻波斯帝国的巴比伦地区命名为“亚述斯坦”。历史的误会就此定型。进入罗马帝国时代,最初的叙利亚征服地被重新划分为巴勒斯坦、腓尼基和柯里叙利亚三大省,并在奥斯曼帝国治下进一步细化为阿勒颇、贝鲁特、大马士革三个州(Vilayet)外加祖尔、黎巴嫩山、耶路撒冷三大自治旗(Sanjak)。

吊诡之处在于,这种基于“前现代”理念的治理结构,似乎比1919年之后孵化出的一系列新国家更少引发不满和冲突。在奥斯曼帝国时代统治下的叙利亚,犹太教徒、基督教各宗派以及穆斯林中的德鲁兹派、阿拉维派等“异端”分支获准继续在其社区沿用自己的律法,行政区划的设置也考虑到了民族、教派的分布和交通条件的差异:阿勒颇对应的是库尔德人和亚美尼亚人云集的多民族混居区,祖尔对应贝都因人游牧区以及逊尼派腹地的边缘,大马士革南部云集着德鲁兹派穆斯林,与贝鲁特接壤的山区和海岸则是阿拉维派的大本营。沙漠、山川和河谷的阻隔消解了叙利亚人民结成政治统一体的机会,却也使他们安于接受君士坦丁堡不那么严苛和“正规”的统治,并将地域差异、职业分工和经济地位当作自己更优先的身份认同标准。

“直到去世之前最后几年,我的祖父依然认为他首先是一个阿勒颇的亚美尼亚人,而不是叙利亚共和国的公民。”在阿勒颇著名的四十殉道者教堂附近,一位经营家庭旅馆的亚美尼亚裔基督徒告诉我。作为现代民族国家的叙利亚是20世纪知识分子建构的产物;而对那些世代居住于此的普通人来说,阴错阳差中命名的传统叙利亚不过是一个古老的地理概念。和大马士革之路一样,它可以是传说,也可以仅仅是一条单纯的公路。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得21个推荐 粉丝2502人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里