4.4 老庄 | 什么叫“有”生于“无”?

作者:杨立华

2019-11-09·阅读时长8分钟

三联中读的朋友们,大家好,欢迎收听《谁塑造了我们·第一季》音频课。 我是杨立华。上节中,我跟听众们介绍了《老子》这本书跟老子这个人的复杂关系,以及我们所要讲的老子是着眼于《老子》这本书里呈现出来的哲学。那么这一讲,我们就来讲一下《老子》这本书里的哲学思考的一个核心结构。

文本高度结构化

《老子》这本书,当然具有非常高的哲学品质。我们读《老子》这本书的时候一定要注意,首先《老子》在文体上就是一个绝大的发明。之前的文本一般都不是这个形态。《老子》通篇是论述,没有对话,而其他的各家普遍都是以对话为形态来呈现自己的思想。比如《论语》,比如《孟子》,包括《庄子》,我们都可以看到里面有大量的对话。但是《老子》这本书通篇无对话,通篇都是论述,这是第一点。第二点,《老子》这本书是高度结构化的,每一章,几乎每一章里面都有内在的结构。

比如传世本《老子》第一章,“道可道,非常道,名可名,非常名”,接下来“无名天地之始,有名万物之母”。“无”跟“有”,完全的对立,“无”和“有”之间完全并列。后面,“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼”,继续延续着“无”和“有”的并列的结构。所以《老子》第一章,你一定要在一个并列的结构当中,“无”和“有”并列的结构当中来理解。

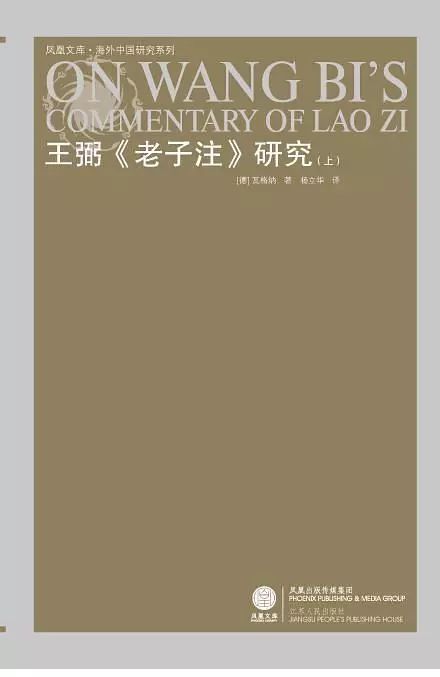

那么要了解《老子》这本书的哲学,由于《老子》这个文本是高度结构化的,所以我们要在一个结构意义上来对《老子》进行解读。德国汉学家鲁道夫·瓦格纳,他在讲到《王弼<老子注>》的时候,瓦格纳是研究《王弼<老子注>》的专家,他特别强调一点,就是空间性阅读概念。

就什么叫做空间性阅读呢?在一个高度结构化的文本里,你不能简单地按照线性的时间的先后顺序来理解文本,而要在线性的时间的先后顺序的过程当中,你要在空间结构意义上来理解这样的文本,《老子》就一定要有空间性阅读的意识。

“无”和“有”

我个人认为理解老子的哲学,传世本《老子》第一章还是非常重要的,就是“无”和“有”的序列的严格并置。当然《老子》第一章非常麻烦。上来第一个大的麻烦就是标点问题,刚才我念:“无名,天地之始;有名,万物之母”。 这个标点显然还有另一种标点法,就是:“无,名天地之始;有,名万物之母”。那么这两个不同的标点法,“名”的词性就已经发生了变化。

这个呢,我只能简单说一点,应该是“无名”、“有名”连读是对的。因为在《老子》里面,“名”作动词讲不能这么用,“无”不可能是“名”,“无”只能是“字”。所以后面才有:“字之曰道,强为之名曰大”。所以“名”跟“字”做动词讲的时候,在《老子》里面是有非常明确的区分的。所以“无名,天地之始;有名,万物之母”,这个读法应该是正确的。

▲鲁道夫·瓦格纳对《王弼〈老子注〉》的研究专著

当然更麻烦的是后面,“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼”。这个麻烦非常大。因为从北宋王安石以后,这个断句标点就出了问题。王安石说,这个不对呀,老子怎么能讲“有欲”呢?老子是清静无为的哲学,那“有欲”的概念显然跟老子的哲学气质不相符合。所以,他认为你标点标错了,此前的人都读错了。在清静无为的哲学取向当中,哲学气质里面,他怎么可能讲“有欲”,而且讲“常有欲”呢?所以王安石说,正确的标点应该是:“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼”。这样“欲”这个词的词性就发生了变化。“故常无,欲以观其妙”,这个“欲”,它就不再是名词,而是副词。

自王安石以降,这样的标点法,“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼”,反而成为主流。那么这样一个主流,一直到1973年,长沙马王堆帛书《老子》甲乙本的出现,情况才发生了改变。因为帛书《老子》甲乙本,在“欲”后面多了一个“也”字,是写作:“故恒无欲也,以观其妙;恒有欲也,以观其徼”。有了这个“也”字,把“欲”连到下半句是无论如何都不能成立的。那么基本上马王堆帛书甲乙本整理公布以后,这个情况就得到了基本的解决。

当然目前还有争议,还是有人坚持说“有欲”的观念,不是老子哲学应该有的观念。这个讲法应该是不对的。为什么呢?因为“无欲”“有欲”根本就不是老子这一段提倡的重点。这句话所关注的重点在于“观”,“无欲”“有欲”是“观”的两种状态。 也就是说你“观”,一定以某种主体的状态为基础,一定有某种主体的状态。以“无欲”的状态,“观”某个方面,用“有欲”的状态去“观”某个方面,这样才能“观”得清楚。以“无欲”的状态“观”什么呢?“观物之生”。用“有欲”的状态“观”什么呢?“观器之成”。

所以传世本《老子》第一章里面,“常无欲以观其妙,常有欲以观其徼”,其实就是“以无欲观物之生,用有欲观器之成”。为什么要“以无欲观物之生”?因为只有在“无欲”的状态下,才不会干扰事物自然生长的节奏。万物皆有其自然生长的节奏,只要你以有欲观之,就会破坏它的自然生长的节奏。比如听众们吃的苹果,吃的西红柿,没有原来的味道。为什么呢?因为你吃的是“有欲以观”的苹果,“有欲以观”的西红柿,所以在这个意义上要“以无欲观物之生”。那么为什么要“以有欲观器之成”呢?因为谈到器,我们比较粗糙的,就可以把它翻译成工具。那么工具一定来源于用,用的需要,而“用”一定来自于人的欲求。那么你只有在“欲”的状态下才能看,一个工具是不是合用。 所以在这个意义上,《老子》的第一章里面,它重点突出的是这个。

“有”生于“无”

这一章里面它只是突出了“观”的方式。那么关于“物之生”和“器之成”,其实就构成了《老子》哲学的两个主线。那么在“物之生”主线上,《老子》的哲学命题是“有生于无”。在“器之成”这个脉络上,《老子》的哲学命题是“无之以为用”。所以我概括《老子》的哲学的时候,我倾向于用王弼的讲法来概括,就是“以无为用”。那么这就是《老子》哲学的一个核心。

那么“有生于无”,我们形象一点讲,“无”指的是什么呢?“无”指的是否定性。什么是否定性呢?因为任何事物的属性,其实都可以理解为一种否定。比如我们说某个东西是红色的,其实也就等于说出了一个无限序列的不是:不是黄的,不是绿的,不是蓝的;也就是说有限的肯定是来源于无限的否定的。而无限的否定呢,我们稍加思考就会发现,无限的否定是“一”而不是“多”。你不能说颜色来源于颜色的无限否定,硬度来源于硬度的无限否定。为什么呢?因为如果具体的颜色,来源于颜色的无限否定,那么作为具体颜色来源的颜色的无限否定呢,又有肯定性的内容,而只要有肯定性的内容,你又可以发现这个肯定性的内容来源于更根本的无限的否定。

所以我们可以说天地万物,一切属性都来源于根源的否定者或者否定性根源。那么这个根源的否定性或者根源的否定者,或者否定性根源,在老子那,就成为“无”,老子的最核心概念都是围绕这来的。由于所有的事物都经过根源的否定性,所以把它称为“道”。因为我们经过的是“路”,“路”就是“道”。由于根源的否定者里面没有任何肯定性的内容,所以看不见、听不到、摸不着,所以是“玄”。 由于它是唯一的、普遍的,所以称它为“一”。由于所有的事物都不在它之外,所以称它为“大”,这个就可以贯穿出老子哲学里面的核心概念。“有生于无”,这个命题大概就是这样。

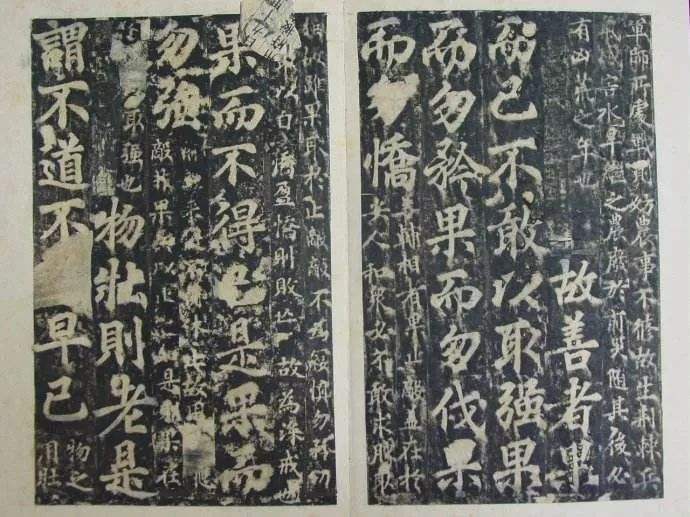

▲李隆基御注《道德经》拓本

如果听众们觉得这样的思考难以理解,你可以头脑中想象一块石头,我们在这块石头上雕一个雕像,这个“无”是什么呢?“无”就是一把无形的凿子。我们在石头上雕一个雕像,一凿一凿子去否定这块石头,通过否定来赋予这块石头一个肯定的形态,或者形状。“无”就是雕刻万物的那把统一的凿子。这个在《庄子·大宗师》里面有一段特别好,就讲“刻雕众形而不为巧”,讲的就是这个。我们日程语言当中常常讲鬼斧神工,其思想根源应该也在这。这是“有生于无”这个命题。

无之以为用

那么“无之以为用”这个命题,它的关键在哪呢?一句话概括,就是“有”要想发挥其作用,必须得以“无”为条件,没有这个“无”,“有”的作用,发挥不出来。这是《老子》哲学里非常关键的一点。举个例子,一个杯子,如果中间没有“空”,那杯子的作用发挥不出来。一个房间,实有的部分,围起的那个“空”,那个“空”恰恰是房子发挥作用的地方,所以“无”是“有”发挥作用的条件。

《老子》的“无”的哲学,它有非常明确的实践指向。实践指向有两点,两个方向,一个方向是个体生活智慧,《老子》的“无”的哲学作为一种个体生活智慧,我把它概括和理解为留白的智慧,或留余地的智慧。《老子》之所以讲“柔弱胜刚强”,你不能真的以为柔弱就一定能胜刚强,柔弱其实是一种谦退的表现,这种谦退的态度是为了留下余地,而只有有了余地,才有发挥作用的“空”和“无”。这个跟刚才我们讲“无之以为用”的道理是完全一贯的。

也就是说,在《老子》的哲学里面,它告诉我们,如果一切都只是实有,没有这个“无”,没有这个余地,那这个作用是发挥不出来的。比如一个人,如果他被放在了一个位置上,这个位置,他的能力,他的德行,他的格局,刚刚够驾驭这个位置,实际上他是驾驭不了的,因为他没有发挥作用的余地。所以我把这个概括为留白的智慧,或者叫留余地的智慧。

那么在治国理政这个层面,“无”的哲学的具体体现,就可以概括在“无为”这两个字里。“无为”的政治思想,我用一句话来概括。什么是“无为”呢?就像“无”对“有”的关系那样。理想的统治者让自己成为别人发挥作用的条件,而不是自己去发挥作用。这个就是“无”的哲学在治国理政方面的运用。

在这个地方,如果我们用韩非子对《老子》的简化版的理解,我觉得听众可能会更方便把握。韩非子讲到理想的君主人格的时候就讲,一个好的统治者,他要不自用其力用人之力,不自用其智,用人之智,不自用其勇,用人之勇。这样他的智慧力量、勇敢,就是无法穷竭的。这个讲法虽然是简化版的,但还是比较方便。能够帮助我们理解老子的哲学。那么到这儿,我们就概括了《老子》的哲学的体系,《老子》哲学的关切所在。下一节我们会给大家来讲庄子,以及《庄子》这本书里面呈现出来的庄子的哲学。谢谢。

本节经典名言记忆卡片

如果你对本讲内容感兴趣

不妨保存(截图)下方海报图

分享给你的朋友和朋友圈

文章作者

杨立华

发表文章29篇 获得93个推荐 粉丝1935人

北京大学哲学系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里