儿子从山区小城考到剑桥数学系,一个交警父亲的教育经

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长28分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

2022年泸定地震,我在一个进入核心现场的交通关卡前,碰到了执勤中的雅安交警李刚。当我表明渴望进入地震现场时,他问我,你是什么单位的?我怕被拒绝,有些委婉地告诉他,是一个叫三联的杂志。这位交警同志立马说:哦,你们出的《邓小平时代》不错。

在那个尘土飞扬的十字路口,我和这位谈吐非凡的交警同志展开交流,从他平时看的书,聊到他陪同孩子,通过视频网站自学数学的故事。8月14日,刚好是他儿子考入英国剑桥大学数学系的日子,于是我和雅安交警李刚,聊了聊他陪孩子自学数学的故事。

以下是李刚的讲述:

文|黄宇

一

我是一个在四川雅安工作的普通交警,妻子是一名高中老师,儿子从山区小城考入剑桥大学数学系本科,也算是圆了他在小学二年级的梦想。

身边很多人问我是怎么培养孩子的,说实话,在他小时候,并没发现有多聪明。婴儿时期,孩子说话和爬行站立都要比同龄人晚。

小学一二年级时,儿子成绩并不拔尖。我爱打篮球,想让孩子强身健体,就教他打球。起初是他在球场边看我打,到了小学三年级,我开始让他正式上场。上场前,我给他讲了一下如何站位补位和篮球规则,发现他上手很快,全记住了。这时候我才发现,孩子的记忆力和领悟力不错。

为了让儿子持续热爱篮球这项运动,我还带着他的同学们一起学打球,给他们建群,从小学三年级一直到现在,这个篮球群还在,他们彼此都还是铁哥们。

孩子妈妈是化学老师,当年从雅安下辖的名山县一中保送到四川师范大学化学系,毕业后分到了雅安中学。依托学校环境,在小学一年级时,我们找同校的美术老师,想培养孩子绘画,结果发现孩子并无兴趣。

倒是从美术培训班下课的途中,路过一家琴行,孩子进店里摸了钢琴,觉得钢琴随便按几下就能发出好听的声音,表现出了很强的兴趣。于是我们开始让孩子学琴,又发现他记琴谱的能力很强。

为了就近,儿子的小学是一个很普通的区级小学,像放牛班那般松散,老师待遇一般,很多好老师陆续跳到了重点学校。进入小学三年级后,我开始有意识地自己给孩子辅导功课。一方面,我们是工薪家庭,想省下补习班的钱。另一方面,我从学生时代就喜欢数学,也是出于自身兴趣开始做题。

同事给我推荐一本数学教材:这本书从小学一至六年级,每天讲一个数学知识点或考点,我看完发现题库很有意思,就慢慢带着儿子一起刷题。回想自己的学生时代,我的小学成绩一般,直到四年级接触到数学应用题后,突然萌发了对数学的喜爱。小学五年级上学期考试,我的数学考得非常好,老师怀疑不是我自己做的。就单独出了一份考卷,让我在她家独自完成,结果依然考得很好,这时我才发现自己擅长数学。

我的高中也就读于雅安中学,这是雅安市的重点中学。高一时,我的班主任非常好,让我产生了很强的学习兴趣,那时候我的成绩一直在前几名。高二分班后,原先的投缘数学班主任不再教我,物理与化学老师也先后跳槽到了成都的高级中学,加上我当时的家庭环境急转直下,所以成绩也一路下滑到中等。

我从小和父亲的关系很不好。我的父亲是1958年考上成都工学院机械系的大学生,后来分配到雅安皮革厂,曾是工厂里技术一把手,改开初期,还受邀到珠海去给私人企业传授技术,但后来遇到了1994年的国企下岗。

我现在还记得他当时下岗时的工资,是300块钱一个月。下岗后我们父子冲突更加严重。他觉得我不如他聪明——父亲当年是明星学生,多年后回母校还会被要求跟老师合影的那种,对我极其没耐心,态度粗暴,父母之间常吵架。

1996年毕业后,我考入泸州的警校。一方面是分数线上不了好大学,另一方面是警校有稳定就业前景,我得担负起养家的责任。现在回想,96年是我的人生发生大转变的一年——我在报刊亭里读到了《南方周末》。

山区小城的少年,从这份报纸里,第一次看到了全国各地的深度新闻,包括上面援引的全世界主流媒体的消息。我第一次感受到了全球化的概念。

当年的《南方周末》里转载了很多国外书评,我会自己找来看。这让我有一种欲望,想知道自己身处的是一个什么样的时代,看后热血沸腾,觉得自己在拥抱世界。在信息封闭的四川小城,我打开人生的抽屉,发现里面只有这一颗巧克力。

1999年毕业后,我赶上了交警行业的大扩招,进入雅安交警队。雅安身处重要国道和省道的交汇点,货车卡车云集于此,现在回想,也是融入了中国工业高速发展的时机。

最初进入交警队的我,主要工作就是到国道交汇口去维持交通秩序。作为警察,觉得自己的工作表现并不太好。一方面我平时看的书,让我有些“不接地气”;另一方面,很多超重和违规的货车司机,也都是底层人,各有各的难。

我刚上岗时,经常半夜设卡,去查一些从农村贩猪卖到成都周边的三轮摩托,这些小贩的车通常没经过年审,为了防止被抓,他们经常不开车灯在夜间偷偷运猪。这让我很为难,现在都记得有一个家庭急需用钱的小贩,被抓后把钱包里的硬币展示给我看,哀求我放了他,等他卖完猪后再来交罚款。为了让这个小贩不再被其他岗哨抓到,我一直把他扣到凌晨三点才放行。

当了警察,很容易接触到社会的真实残酷面,这让我对工作本身一直谈不上有多热爱。

所以我努力攒钱,用一年多的储蓄配了台7000多元的电脑,开始在家上网冲浪,想感受另一种文明。最初的拨号上网,还是按流量计费,每次都是打开一堆新闻网页,断网后再慢慢浏览。配电脑这事,让我和父亲又发生了强烈的冲突,当时他下岗每个月工资才300,觉得我是浪费钱——“计算机,全中国有多大的事,需要你去计算“?

好在这时候,我通过相亲,认识了妻子,搬到她学校的宿舍住。组建自己的家庭后,我就暗暗地下决心,以后和儿子的关系,必须是兄弟般的情谊。我要像笨拙的熊大,带着熊二去成长。

二

长大后我反思,学生时代的我有一个致命缺点,就是非常依赖老师的引导和培养,遇到不好的老师,就消极厌学,这也是我希望培养孩子锻炼自学能力的由来。

儿子小学三年级后,我们把数学练习册上的题库都刷完后,开始找一些有难度的数学题做。我也算是第一代网民,很早就看了《世界是平的》一书,从那时候起,我就相信,即便是十八线山区小城,也能通过互联网获取优质的教育资源。

《护卫者》剧照

于是我开始上网找数学视频给儿子看,那时候学而思很有名,但一个暑期培训网课,需要1080元,我觉得有些贵。后来我在其他网站搜到了内容差不多的数学视频,有中文有英文,全是免费资源,而且点击量很低。我迅速找来儿子一起看,告诉他,这就是信息差,我们要利用好这个特性。

在我的带动下,儿子也开始看数学视频,每集讲一个解题思路,特别好。他的学习进度很快,有点像父子间的竞争。有一天,儿子兴奋地告诉我,他看了一个很好的讲解题思路的视频,居然才2个播放量。

虽然妈妈是高中老师,但教学任务繁重,早6晚10,几乎没有时间去管孩子学习。大部分时候由我全程陪,像兄弟一样给他拆解思路。当然现在回想,很多地方我讲的不对,但引路才是最重要的。不止数学,我想把自己热爱的东西都展示给他。在篮球训练时,我看国外运动员的视频,要求他单手运球时,另一只手接住我丢去的网球,像做游戏一样。

后来球场上他进步神速,打赢对手后,似乎觉得父亲教的东西很高级,又有效果,越来越信服我。

从小学三年级开始,我们父子每天放学后去学30分钟钢琴(周末1小时),再去打篮球。回家吃饭后,儿子冲澡,我在旁边洗衣服,在狭小的卫生间里聊天,是我们父子俩很重要的沟通场景。他给我讲学校里的事,讲学习上的难题,我也尝试帮他分析解决。

体育,音乐,数学,这三者被我填进孩子的日常生活,儿子也没受网络游戏的影响——他自己说,现在生活已经很充实,如果还要从头开始学习怎么打网游,耗费时间太多。

洗澡后的一小时,是孩子大脑最兴奋的时刻。从小学五年级开始,这个时间段被我们用来研究网上的奥数视频——身体强壮后,对学习的理解就容易更上一层楼。山区孩子,接触不到太多优质资源,学奥数就是最好的成材路径。

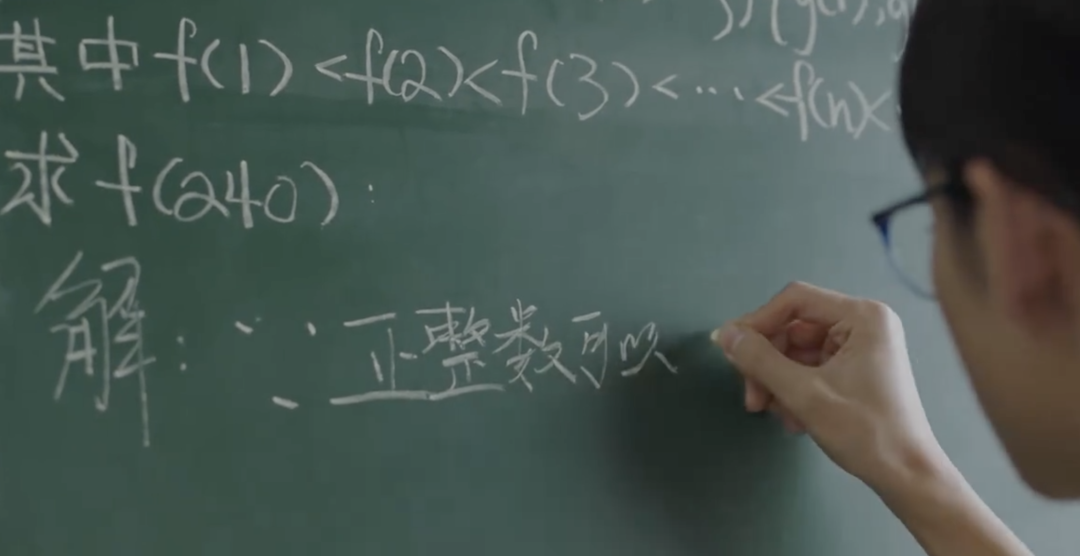

当时网上的奥数视频,按由易到难分类,儿子从入门级难度开始,学的津津有味。一学期后,为了检验他的学习成果,我上华罗庚数学杯官网,下载往届试卷让孩子做。第一次做的是小学4年级的奥数,总分120分他才得了30多分。这激发了他的好胜心,继续去网上不停刷题。

到了第二年国庆节,我又找来一份同样难度的试卷,这次孩子轻轻松松上100分。虽然最难的题依然不会解,但我没强逼。因为最难的考题,在视频里涉及不多,需要线下有高手去面对面点拨。没人脉资源,我尝试从另一个角度去帮助孩子去理解数学。

我过去喜欢看科学大师们的成长传记,于是把这些数学大家的名字列了一个表,标注出他们的主要成就。让孩子感受到,这些大师之间,是有传承连接的。比如牛顿在构建微积分的时候,是怎么继承前人的。

用自己话说,就是用文科的方法去讲理科。我是草根,很多东西讲的不严谨,只是希望儿子能从这些故事中培养出数学家的思维和眼光。

但对儿子来说,小学阶段看的数学视频,其实并没有让他感受到特别纯粹的快乐。单纯只是因为我们是铁哥们,儿子愿意跟着我学。真正让他产生动力的,是小学阶段在学习成绩上的一骑绝尘——篮球打得好,成绩好,这让儿子在学校里成了一个耀眼的存在,他从中感受到了成就感。

三

小学毕业后,要考虑初中的问题了。雅安小城,距成都120公里,本地优质师生不断被吸引到成都的重点学校。我带着儿子去成都经历了多次不同机构的学科测试后,勉强挤进了成都实验外国语学校的竞赛班。

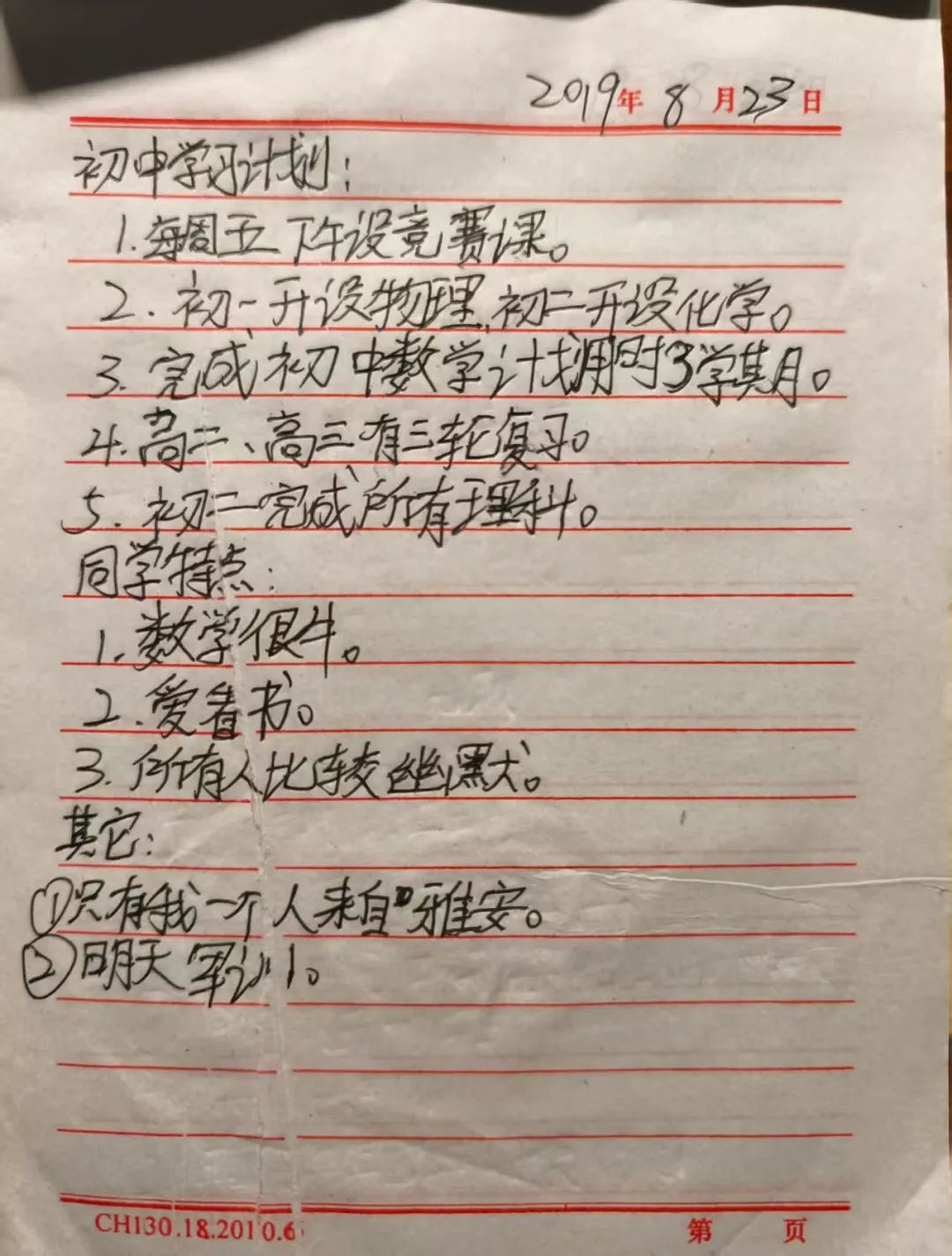

竞赛班里的生源大多是从实外小学部一路选拔上来的孩子,1200人里选出50人,可谓高手如云。儿子来到成都的竞赛班后发现,他是班里唯一来自雅安的孩子。入学后的第一天晚自习,他观察到左边同学看的是初三教材,右边同学看的是高一教材。

班上的孩子,很多人从小学阶段就开始系统性学习初中课程,儿子虽然也是从小刷奥数视频,但学科的系统性弱了很多,初到成都的他,感到了不小的压力。进班时通过考试摸底,属于中等偏后的排名。

学习压力骤然上升,从此儿子再也没机会出去旅游。在此之前,每年暑假我们都会带他出去看看眼界,虽是工薪阶层,我们也可以去穷游。从香港玩到新马泰,还走马观花地穷游了欧洲大陆的几个国家,小学毕业后去的是澳大利亚,缘于妈妈的学生在那边读研,我们一家人有机会去感受了美丽的澳洲校园,在拥挤的中国留学生宿舍感受了海外学子的拼搏,大家在异国他乡开开心心吃了火锅。留学生电脑桌面前有一行字“永不放弃梦想”,这一切都激发了儿子向世界探索的热情,回国后他开始恶补英语,希望以后有交流的机会。

遗憾的是,虽有竞赛班的班主任强力推荐,但儿子最终没能选进学校的奥数参赛阵容,一方面这个奥数人选,大都是从小学部的学生时期就开始挑选好苗子进行训练,我们是初中才从雅安进入,慢了一步。另一方面,奥数参赛人选,平时还需要到指定机构去训练,我们家在雅安,很不方便,至今我们都没参加过任何培训班,但这也让我坚信,从没参加过培训班的儿子,体内还有很深的潜力待挖掘。

落选奥数参赛这事,让儿子心里有一点窝火,他默默买来了奥数的书,开始结合自己找的视频自学。在这个自学的过程中,他也感受到了一些没选进奥数参赛队的好处——那就是在学习进度上更加的自由。

真要参加奥数比赛,是需要对同一题型,反复不断地做强化训练,才能应对硬核的国际奥数大赛。儿子省下了大量时间和精力,可以去看更多感兴趣的数学书。

初一下学期,儿子成绩开始稳步上升,但也只能排进前20名。刚去成都时,我告诉他从小地方到了大城市,如果学习上落后不要慌,别在一两个知识点上纠结,而是要打磨好学习方法。经过两学期努力,到初二下时,成绩终于稳定在第十名左右。

每周五晚上9点半,我开车去成都接他回家。在路上,我会给他推荐最近看的国际公开课视频,从桑德尔的《公平与正义》到耶鲁公开课《博弈论》,这些英文视频大大拓宽了一个山区少年的视野,也帮他从学习压力中暂时解脱。

到初三时,收到学校电话,通知我们因为学习优秀,可以免费读本校高中。但这时,我决定让儿子从竞赛班转去国际部。因为在竞赛班的学习计划里,高一就上完整个高中的课程,剩下的两年全用来复习和参赛。

竞赛班的学习压力是巨大的,初中阶段班上就有七八位同学,因为学习压力过大,陆续转走或转文科。可以说整个初中阶段,孩子都是被各种难度的考试推着在走,完全没什么个人兴趣和发展可言。至今孩子回忆初中阶段的学习,觉得都没什么印象深刻的事情,几乎都在应对高强度的学习和考试。

而人生的十七八岁是如此珍贵,我想让儿子有更自由的学习空间,不全用在刷题上,于是来到国际部招生办,向老师自荐,想申请一等奖学金,否则以雅安的工薪收入,是读不起国际部的。

恰逢贵人相助,儿子初中的班主任张老师,此时调到国际部工作。以前在班上,张老师对儿子印象很深,觉得他经常有一些新颖又简洁的解题思路,还会用到课堂上没讲过的知识点,老师好奇他课外去了哪个补习班,结果儿子说都是自学,这让老师很惊讶。

在张老师的帮助下,我们获得一等奖学金的扶持,进入国际部。进入高中,儿子步入青春期,遇到观点不同的事情,还会怼我几句。当年熊二心中无所不能的熊大,逐渐变老,我意识到,对儿子的干预应当逐渐变少了。

我的任务则转变为做好家庭的投资理财,至少要让他在大学头两年没太大压力。懂事的儿子也知道我们是工薪族,高二就开始自学了大学数学,说要帮我省一点国外学费。

篮球一直是我们父子间最重要的沟通桥梁,每周六下午,是雷打不动的篮球时间。儿子回雅安后,上午做作业,下午我叫来他以前的哥们和雅安中学的体育老师,大家一起在球场上切磋较量,得益于高强度的对抗性运动,儿子的青春期似乎没表现出太多叛逆——“无兄弟,不篮球”是有道理的。

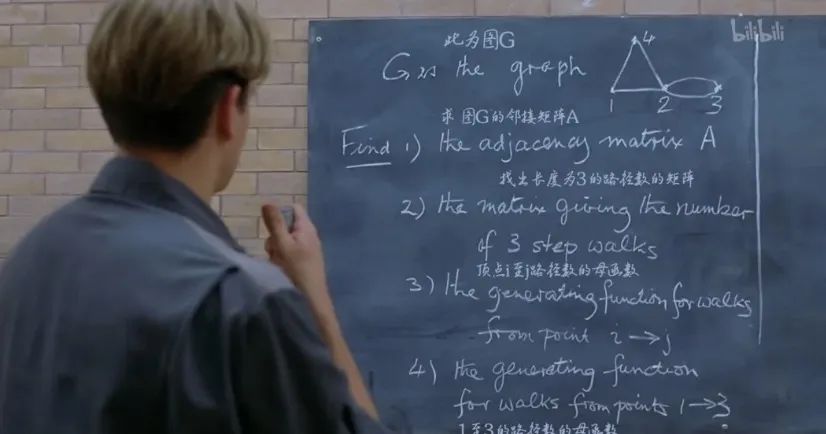

高中阶段在国际部,考试压力骤减,儿子终于可以自由的在数学海洋里探索了。但奥数试题,儿子反而接触不多。因为这个阶段的国际奥数,实在是太难。没有针对性的强化辅导,没有特殊的解题技巧,再聪明的孩子也自学不来。

如果把数学比作一颗参天大树,奥数比赛只是在这颗大树上有点高,有点偏的位置,长出来的一个分支。儿子也说,如果把数学比作打篮球,奥数比赛只相当于跑的最快,或者个子最高的球员,但离真正的篮球,还有本质区别。

在国际部,儿子参加了一些其他的国外数学比赛,考点就设在校园里。我一直鼓励他要有轻松的心态去对待各种考试,儿子打这些竞赛,通常都是去官网找往年的题做一下,遇到不懂的请老师点拨,弥补知识盲区后,就去参加考试了。(高一高二美国AMC10和12都是Distinction。加拿大欧几里得竞赛,高一83分,高二93分,前2%。高一,欧洲经济学奥林匹克竞赛二等奖,高二英国BPHO,第一轮TOP GOLD,BMO第二轮全球优异奖)

不断取得的国外竞赛成绩,开始让儿子增强信心,准备申请童年的梦想——剑桥数学系,过去他觉得能在澳洲读一个数学专业就满足了。

最难的考试,当然就是剑桥自己出题的STEP了,这是剑桥对学生要求的最基本做题能力。

对英语的要求也高。儿子的英语底子没那么扎实,碰巧学校的雅思老师是英国人,硕士学的是音乐相关。儿子在跟老师的日常沟通中经常聊古典音乐,无形之中把语言能力夯实了。

申请过程中,还有网络远程的一对一面试,教授出题,让儿子一边做一边阐释解题思路。可能是在这个过程中,考官发现儿子的数学视野比较开阔,看了很多数学分支和相关大牛的书,并且都是自学,正是这种学习热情打动了考官。

事后我跟儿子沟通,他说自己只是带着一股好奇往前学而已,并不认可我给他打造的“数学视野”一词,儿子给这种数学上的感受叫做“学科成熟度”——随着学习接触的材料越多,对这个学科就更了解,就有了更高的敏感度(直观感受就是处理一些问题显得更快),儿子认为打动考官的是他在面试沟通中展现出的这种成熟度。

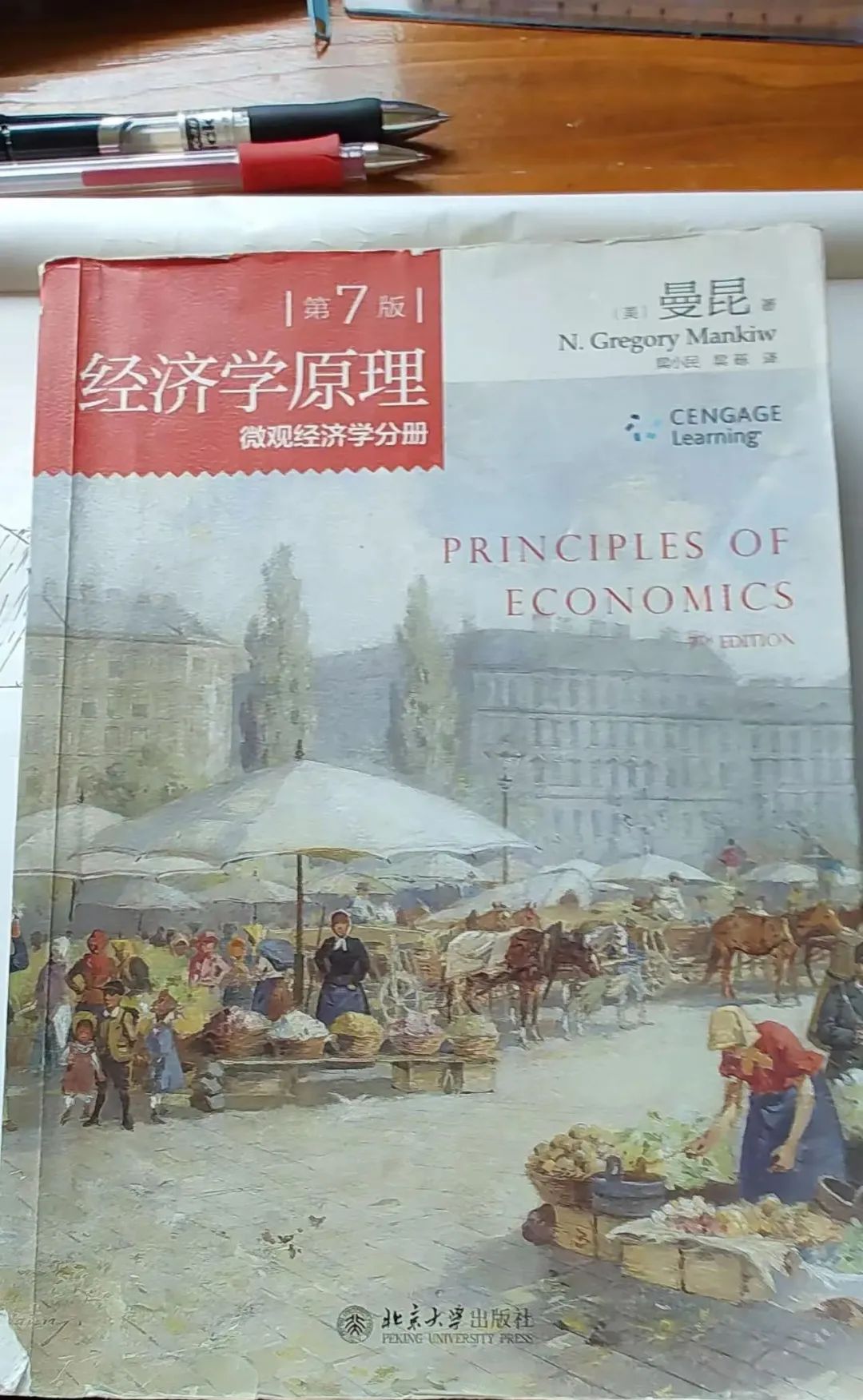

课外书方面,我从初一开始,推荐他看曼昆的《经济学原理》。没生娃前,我就读了萨米尔森的《经济学》,觉得晦涩没读懂。后来看了曼昆的《经济学原理》,觉得更浅显易懂,就尝试把这本书推荐给儿子当初中的阅读材料。

儿子起初看得不顺利,后来他发现自己平时学的数学模型可以套用在经济学中,就产生了浓厚的热情,到初三时已经把《经济学原理》全部看完。后来他总结,还是因为太喜欢数学才爱屋及乌。

在数学的学习过程中,儿子又对哲学产生兴趣。他看了牛顿的《自然哲学的数学原理》,希望自己通过研究哲学,来为数学服务——数学上要提出有观念的想法,必须有创新性,而这些都能对应到哲学中。不定期的,儿子给我发来一些康德的哲学书单,我在雅安打印好,再送到宿舍给他当课外读物。

最近儿子告诉我,他在研究数学中的范畴论,必须要从哲学中寻找灵感——范畴论里有很多由箭头构成的东西,研究这些,最重要的就是箭头之间的关系,而哲学上有一种说法是关系是先于本质的。

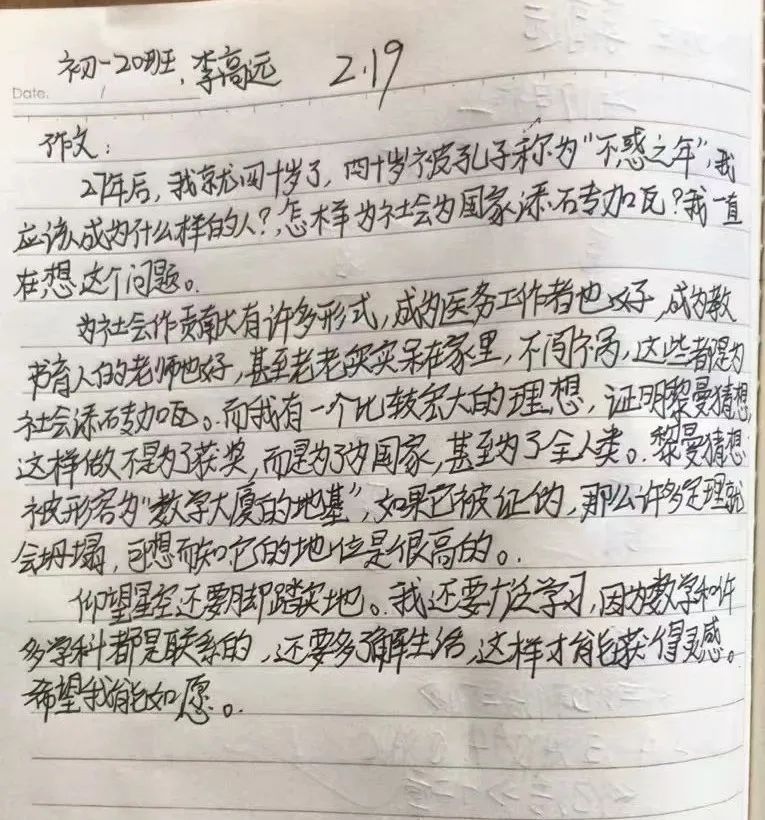

当然,成长的烦恼也开始显现,比如小学二年级时,儿子雄心勃勃的在日记上写下了愿望:要解决黎曼猜想。

但一个多月前,他说自己可能解决不了黎曼猜想,因为在自学了大学阶段的数学后,他才算大致弄清,黎曼猜想是一个需要用多艰深的数学知识才能去解决的问题。

这些话,我已经听不太懂。家有熊二初长成,笨拙的熊大再也跟不上了。

说到最后,我只是一个各方面都很普通的交警,爱看历史,尤其喜欢文艺复兴,启蒙运动那一段。对应到孩子教育上,就是我和他的交流必须平等,我必先去看到这个世界,然后再教给孩子。我只需负责点亮,孩子会自行探索世界。

也曾想过,假如儿子是一个资质特别平庸的人,我该怎么办——我的想法是,如果智商不行,就让他走技术+语言的路,但一定要走出去看看这个世界!

记者:文章写到最后,突然想起2022年的那个破碎的地震现场,李刚给我讲起给儿起名“高远”的用意——居庙堂之高,处江湖之远。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。不知他这般心境,是否能被现在的儿子所理解。但他坚持:有家国情怀的知识分子才是一个真正的知识分子。

排版:球球 / 审核:同同

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6140人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里