艰苦卓绝的抗日战争,中国何以取胜?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-27·阅读时长25分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

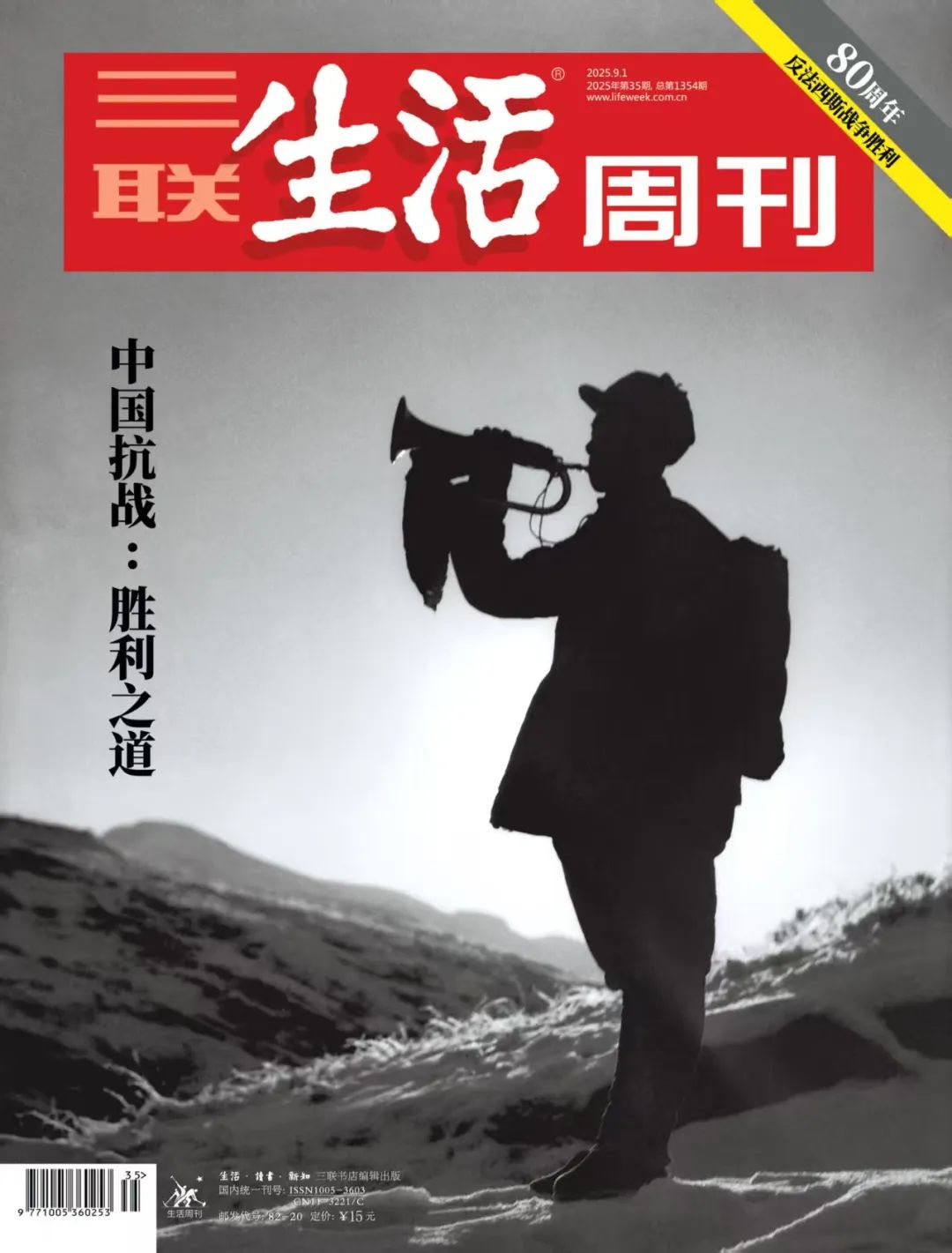

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「中国抗战:胜利之道」

从《论持久战》的理论构建,到征兵、稳定财政秩序、争取外援,中国抗战事业的发展不仅取决于战场表现,更与战争动员及其带出的经济、社会、舆论诸领域有关。为了赢得最终胜利,中国人走过了一条空前艰难的路。

文|刘怡

一篇文章的诞生

1937年12月28日深夜,正在延安窑洞中挑灯夜读的中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)教员郭化若,收到了毛泽东秘书叶子龙送来的一封信。信中嘱咐说:“你不担任任何别的事,专注于战略问题的研究及编辑部事务,务把军事理论问题弄出个头绪来。”“你写战略,应找些必要的参考书看看,如黄埔的战略讲义,日本人的论内外线作战,德国克劳塞维茨的《战争论》,鲁登道夫的《全体性战争论》,蒋百里的《国防论》,苏联的野战条令等。”

《全体性战争论》(Der totale Krieg)一书,今天多译作《总体战》,是“一战”德军副总参谋长鲁登道夫在1935年撰成的军事理论著作。书中开宗明义地宣称:“自(19世纪)克劳塞维茨至今的100多年间,战争的本质已发生了变化。”“在当前的战争中,哪些属于陆海军的范围,哪些属于人民的范围,已经难以区分。军队和人民已融为一体。”正因为现代战争越来越难区分“军”与“民”,鲁登道夫认定,筹集矿产和粮食资源,确保财政稳定,提供充足的人力资源,乃至在精神上团结整个民族,重要性丝毫不亚于前线作战。一言以蔽之,总体战是现代战争的发展方向,它需要“从物质到精神的充分动员”。

这番颇具前瞻性的论断,很快引起了远在东方的中日两国战略家的关注。1937年1月,中国学者张君劢率先将《总体战》翻译成中文,题献给绥远抗日将士,意图不言而喻。毛泽东对郭化若提及的,便是这个版本,最终在西安购得。1938年,日本陆军少佐间野俊夫也译出了《总体战》的日文版,在东京军政两界流传甚广。恰恰是在两个译本出版的间隔期,日本全面侵华战争爆发。总体战之于中国和日本,已经不再是单纯的理论探讨,而是迫在眉睫的现实。

70多年后,郭化若在撰写回忆录时,依然能清晰地记起,1937年冬天毛泽东对战争理论问题的关注。毛泽东告诉郭化若,1936年自己写《中国革命战争的战略问题》时,因为西安事变发生,只来得及阐述对正规战的看法,没有提及游击战、政治动员乃至更广泛的资源问题。这几项问题的答案,看似零散,对当前的对日抗战却至关重要。但它们的复杂程度,也超出了红军时期革命战争经验的上限。毛泽东曾对八路军留守兵团司令员萧劲光说,对日抗战存在“许多新情况、新问题”,“不读书不行”,“没有理论武器不行”。他希望郭化若搜集、编译一批理论著作,撰写关于游击战的专门文章,协助自己研究整个抗日战争的战略问题。

有党史学者认为,这一时期的毛泽东,对军事策略问题存在明显的焦虑情绪。红军时期的战略战术,能否化用到对日抗战中,尚不确定。正面战场形势的迅速恶化,更是进一步加重了中共面临的压力。后来毛泽东自己总结说,战争的初始设定是:“我们依然是一个弱国,我们在军力、经济力和政治组织力各方面都显得不如敌人。”而日本虽有“国度比较地小,其人力、军力、财力、物力均感缺乏”的先天缺陷,可终究是“一个强的帝国主义国家”。再进一步看,在1937年冬天的对日战场上,“敌人多而强,友军多而弱”,八路军、新四军则是“又强又弱又小”。共产党军队之“强”,在于战斗意志;但倘若精神意志无法转化为现实的战争资源和战场表现,胜利仍将遥遥无期。

毛泽东的理论思考,一直持续到了1938年暮春。这一年5月26日到6月3日,他在延安抗日战争研究会,做了长篇系列演讲;随后又在演讲记录稿基础上,经过几昼夜不眠不休地写作,形成了《论持久战》的完整文本。在毛泽东看来,经过将近一年的初期抗战,中国面临的问题,已经不再是该不该进行持久战,或者能不能进行,而是如何进行这样的抵抗,并从中得到最后胜利。他给出的答案是,在战争进入相持阶段后,创造敌后根据地,组织民众武装,持续不断地发展游击战争,持久地消耗敌人的力量,为最终实施战略反攻和战略决战创造条件。

在毛泽东看来,“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”。将民众有效地组织起来,就可以解决持久战面临的兵员和财政的困难,形成胜利的基础。这不仅是毛泽东对抗战问题做出的回答,也寄托了他对整个中国革命问题的思考。

然而,完成理论构建,只是通往战争胜利的第一步。如何有效组织民众,需要在实践中摸索。

动员中国的奥秘

匹兹堡大学经济学教授托马斯·罗斯基(Thomas Rawski),对1937年之前的中国经济有一番独到的分析。他在专著《战前中国经济的增长》中指出:如果只看单项指标的话,中国的工业与经济实力,确实和日本差距甚大。1936年中国的整体工业产出,刚刚达到日本1905年前后的水平,不及同一时期日本的1/4。再进一步看,中国的制造业产出,有3/4来自食品加工、纺织品、鞋类等消费型轻工业部门;能直接用于战争的重化工业部门,体量相当有限。例如,1936年中国粗钢年产量仅为14万吨(不含东三省),而日本光是在本土和朝鲜半岛,就生产了522万吨粗钢。中国平均每年要从海外进口76%的机械设备、83%的车辆船舶和超过90%的钢铁,其中有相当一部分,甚至就是从日本购买的。更棘手的是,东北和长三角这两个核心工业带的制造业产值,加起来占到当时中国的七成以上。到1938年,它们已经先后陷入敌手。在日本凭借海军优势,对华东和华南海岸线进行全面封锁的背景下,中国要靠自身的实力赢得战争,难度的确超乎想象。

不过,罗斯基同时也发现:战前中国的国内经济系统,运行逻辑极为复杂。它的许多独特属性,是简单的经济学模型无法解释的。其中又以三点特征最为突出:

(1)中国经济对外贸活动的依赖程度很低,进出口之和仅占GDP的不到10%。中国生产的大部分粮食、棉花、棉布和轻工业制品,是在本地市场消费的。这意味着外部封锁对它不会造成毁灭性打击。

(2)国民党政权对经济活动的控制力不强。中央财政收入长期只占GDP的3%,大部分工业企业也不是靠政府投资发展起来的。由于内战频发,中国许多内陆省份都有独立的军火工业,可以自产全部轻武器和弹药。中国役龄男性的实际入伍率也不到0.2%,潜力巨大。这意味着用战前的纸面统计数据计算中国的抗战能力,是不科学的。

(3)在基层,中国经济的货币化程度很低。纸币的使用量直到1926年,才最终超过金银,并且集中在销售终端。整体货币流速相当缓慢,许多中间商为了避免纸币贬值,宁可把它换成市场需求稳定的货物。如果光带纸币,在许多省份是无法大规模收购基本物资的。

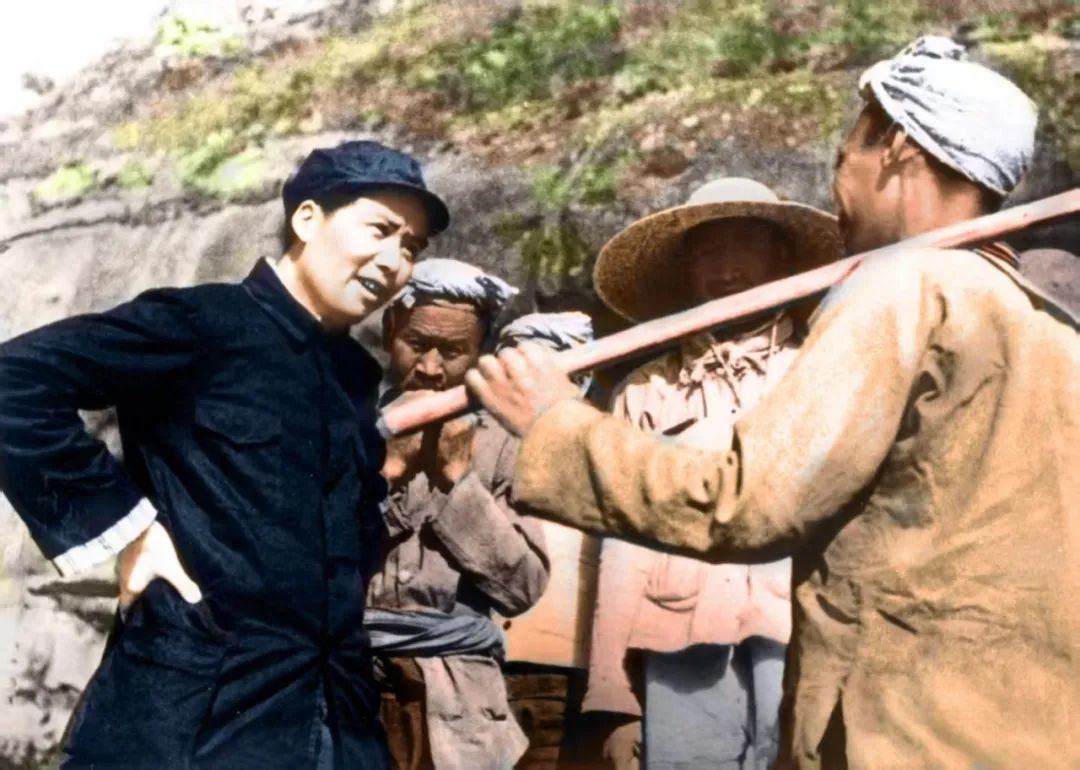

1937年10月,太原会战中,一支中国军队正在转移迫击炮阵地(秦风工作室 数字彩色复原 / 视觉中国 供图)

罗斯基据此推断,尽管战前的中国经济带有显著的半殖民地半封建化特征,但它的市场属性远远大于外界的估计。粮食、棉布和大部分轻工业制品在中国的流通,靠的不是行政法令或者少数大企业,而是数以亿计的农民、小商人、钱庄老板和赶着骡马的运输者。他们依靠长期形成的市场嗅觉和个人信誉完成交易,有着极强的适应性和韧性。到

当然,侵略者无法如愿以偿,并不意味着中国自身的持久战事业就可以顺畅地开展。全面抗战爆发18个月后,已经有超过5000万难民从沦陷区涌入大后方,很快造成了严重的通货膨胀和城市生活物资短缺的现象。据时任行政院交通部长、资深银行家张嘉璈计算,1938年夏天以前,国民政府通过出售战前积攒的外汇和发行公债,还能勉强维持大后方的金融秩序。但从1939年初开始,由于财政赤字率突破了270%,并且主要税源断绝,国民党当局开始加速发行纸币,“通胀螺旋”的阴影逐渐浮现。即使大后方居民出于爱国心,愿意配合国民政府征粮、征兵的举措,这也不是长久之计。1940年,大后方15个省份出现夏粮歉收,重庆市面上的大米价格直接上涨了4倍,困难程度可见一斑。

按照剑桥大学军事历史学家方德万(Hans van de Ven)的看法,中国在动员时面临三大难题:一是财力、物力本身存在缺口;二是原有的动员系统效率不足;三是前线战损的速度往往超过补充的速度。以兵员为例,由于国统区的财政承担不起实施征兵制的成本,国民党当局最终采取了效率较低、但短期支出也较低的募兵制,以牺牲效率为代价,维持了动员系统的运转。华北敌后根据地在招募新兵时,同样遇到了形形色色的困难。如何协调动员规模、动员效率和战场表现这组三角关系,需要反复摸索。

更棘手的是,侵华日军不会根据中国方面的动员速度,来决定自己的战场动作。无论是全面抗战初期的鲸吞战略,还是华北地区实施的“治安肃正作战”,乃至1944年孤注一掷的豫湘桂战役,都在破坏中国方面的动员节奏。甚至太平洋战争爆发也没能改变中国的困境——1941年恰恰是中国全面抗战最艰难阶段的开端,通胀黑洞、交通封锁和工业萧条接踵而至。中国在外交上已经成为反法西斯阵营的重要成员,中国在军事上却依然要孤军奋战。

1940年,陪都重庆街头,一支儿童抗日宣传队正在演唱爱国歌曲(秦风工作室 数字彩色复原 / 视觉中国 供图)

艰难的战胜之路

全面抗战阶段的动员工作,是从1937年夏天匆匆开始的。尽管1931年“九一八事变”之后,国民党方面已经组建了军事委员会资源委员会、国民经济建设运动委员会等专门机构,筹划在湘、鄂、赣腹地建设新的工矿业中心,用于对日抗战;但因为财力紧张,实际成果相对有限。在日本全面侵华战争爆发的前六个月里,日军已经基本占领中国东南沿海最富庶的工农业产区,并继续向华中、华南逼近。国民政府能倚仗的,唯有地理空间广袤的西南大后方。

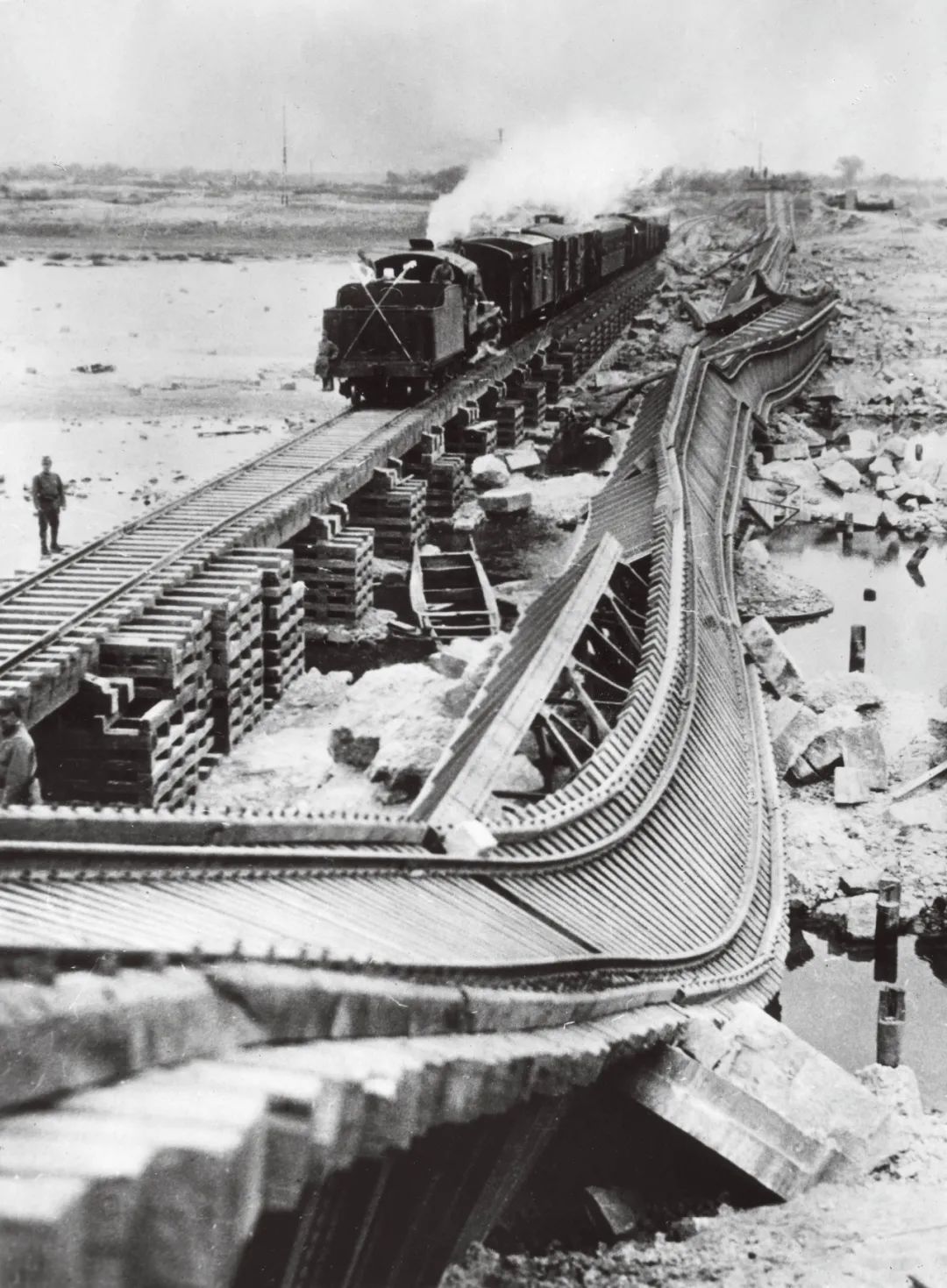

1939年3月,一列日军运兵火车行驶在平汉铁路一座临时搭设的桥梁上。画面右侧可见被中国军队破坏的旧路基,背景中是花园口决堤后形成的黄泛区

然而,大后方在纸面上的物质力量,又是何其匮乏!据行政院下属实业部的统计,截至1936年,四川、陕西、贵州、江西四省雇工超过30人的民营机器工厂,总数仅有16家。云贵川等西南七省,合计仅有全国工厂总数的6%,铁路运营里程的大约1/10,连民众的口粮都无法完全自给。国民政府唯有一面筹划工厂内迁,一面对手头有限的工农业、财政和交通资源进行盘点整合,力图将其转化为继续抗战的军事能力。

黄子懿笔下的宜昌大撤退,便是这场“工业保卫战”的突出写照。以卢作孚为代表的爱国航运实业家,与军人、政府官员、厂矿业主、工程师、普通工人乃至三峡航道上的纤夫通力合作,从日军的兵锋下抢救出宝贵的工业资源。整个工厂内迁行动持续到1940年12月才基本告一段落,它把近30万吨重的机器、原材料以及数万名技术工人转移到大后方,为继续抗战创造了经济上的可能。这也是1937年12月南京沦陷后,蒋介石敢于在全国讲话中,喊出“中国持久抗战,其最后决胜之中心,不但不在南京,抑且不在各大都市,而实寄于全国之乡村与广大强固之民心”的底气。内迁工厂在大后方的运转,也是中国得以撑过日军封锁的关键。

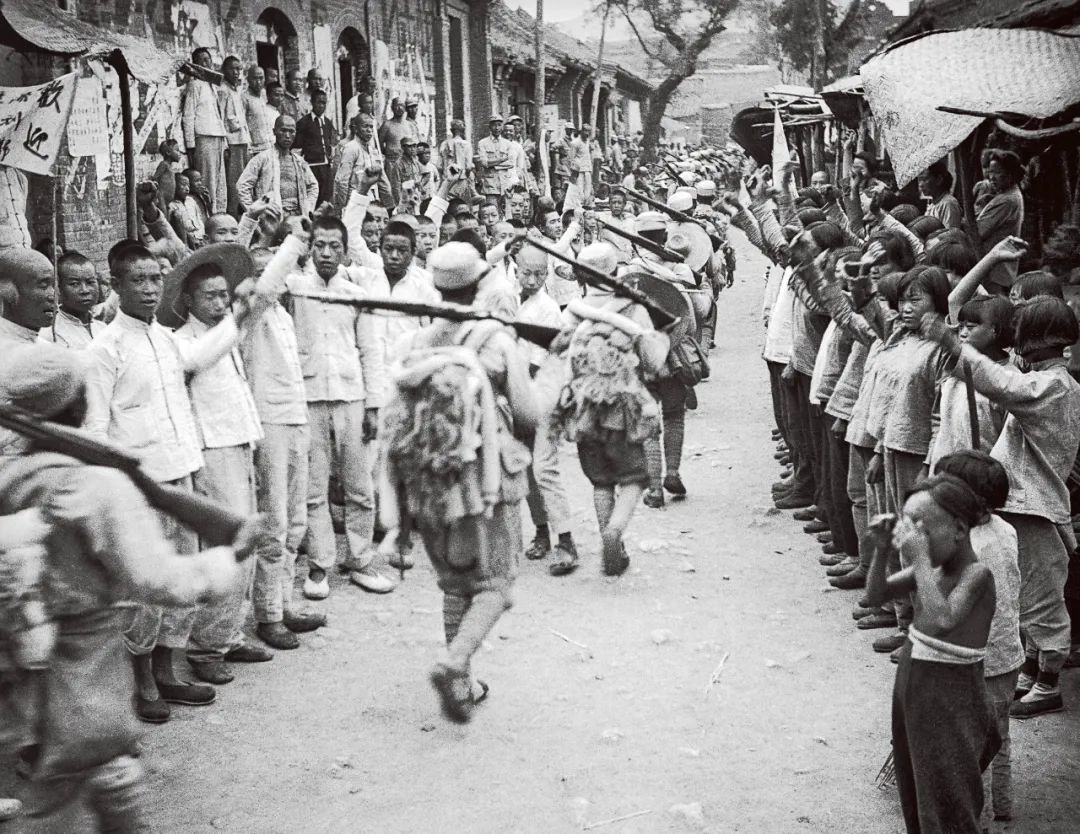

1940年9月22日至10月10日,在“百团大战”第二阶段作战中,晋察冀军区部队发动涞灵战役三甲村战斗后,当地群众欢迎胜利归来的八路军(沙飞/晋察冀画报社陈列馆 供图)

中国争取外援,是段弄玉关注的重点。全面抗战初期的财政困难状况,不是一句简单的“自力更生”就可以带过的。1937年之前,关税、盐税和公债税贡献了国民政府2/3的财政收入。到1939年,这三项收入已经萎缩到政府收入的6.3%。张嘉璈在回忆录里冷峻地写道:“卢沟桥事变爆发18个月后,日军已经占领中国1/3的国土,攫取了全国40%的农业产出和92%的工业产能。”“由于丧失关税控制权和东南沿海的税基,到1939年,国民政府的财政收入比卢沟桥事变之前锐减了63%,开支却增加了1/3,年均赤字率达到惊人的200%。”如果这种情况持续下去,恶性通货膨胀和经济、军事的总崩溃将提早到来。这是中国政府从1938年起,先后自苏联、美国争取财政和军火援助的直接动力。外援还包括舆论关注——让世界知道中国正在发生什么,有着什么样的人民和军队,为击败侵略者做出了怎样的努力,与物质力量同样重要。这也是1944年“中外记者西北参观团”成行的契机。

全面抗战不只有正面战场,更有中国共产党领导下的广阔敌后根据地。1938年2月,毛泽东在会见访问延安的联共(布)代表安德里阿诺夫时,曾提到:“由于日本占领军人数很少,日本人不能掌握所占领的土地。他们的部队通常只部署在铁路沿线的居民点和城市中。而农村几乎全部掌握在我们的手中。”这是敌后战场和游击战策略得以建立的前提。不过,共产党领导的八路军、新四军,又不能被根据地给“栓”住。假使游击战的目标变成了直接保卫根据地,那它就丧失了固有的灵活性,与正面战场将再无区别。何况,仅仅是固守物质力量有限、经济上自给自足的敌后根据地,不足以制止日本对沦陷区的经济掠夺。后者才是日本悍然发动全面侵华战争的动力,也是八路军、新四军重点打击的对象。

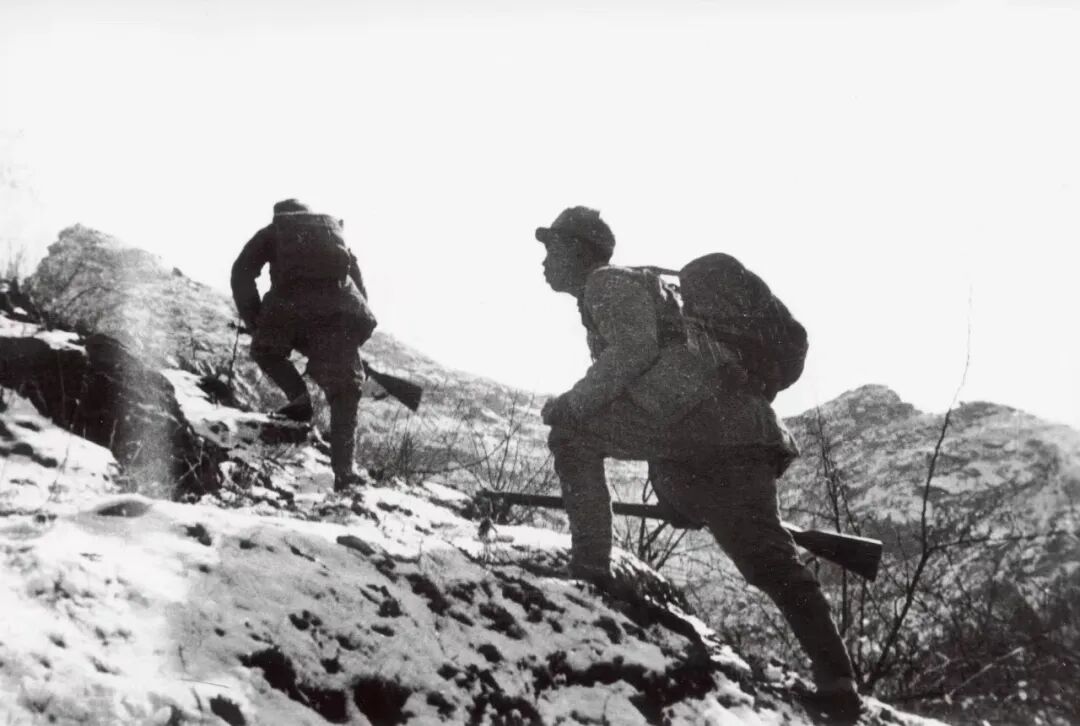

艾江涛的文章,以晋察冀根据地作为敌后抗战的经典样本,还原了它从建立统一战线、征兵到地道战的种种细节。面对日军的残酷“扫荡”,中国共产党领导的华北抗日武装,努力维持了一种“弱平衡”状态,挺过了1941—1943年的困难期,为1944年之后实现局部反攻,将根据地连为一体创造了条件。正是这种韧性和创造力,使侵略者无法实现“以华制华”“以战养战”的企图,并在1945年夏天最终迎来覆灭。

抗日战争的胜利,不仅洗雪了1840年以来,中国近代史经历的屈辱,更为随后中国革命的最终胜利准备了资源和经验。整整80年后,重温这段历史,不仅能帮助我们理解胜利是如何来之不易,更能启发我们思考,现代中国是在怎样一场宏大的民族战争的基础上形成的。它是历史,也是现实。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

中国抗战:胜利之道 持久战:中国抗战的制胜逻辑(刘怡)

-

动员中国:通往抗战胜利之路(刘怡)

-

烽火晋察冀:敌后持久战的方法论(艾江涛)

-

宜昌大撤退:长江激流中的生死抢论(黄子懿)

-

大后方的机器轰鸣:救国兼以自救(黄子懿、王怡然)

-

中外记者西北参团(段弄玉)

-

“我们有必胜的决心,但暂不具备军事优势,所以要争取外援”(段弄玉)

| 经济 |

-

市场分析:又见存款大搬家(谢九)

-

自杀的18岁少年和910元车费(曹年润)

-

专访:专访西班牙作家胡安·塔隆(孙若茜)

| 专栏 |

-

李敬泽:裤子

-

袁越:用RNA写成的邮件

-

张斌:“让美国再次伟大”之世界杯

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6140人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里