在有毒的职场里,“越努力,越痛苦”

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-27·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

这几年,上海市著名的“宛平南路600号”(上海市精神卫生中心)接诊了越来越多被心理健康问题困扰的职场人。据此,上海精神卫生中心医生曾庆枝和同事出版了一本《轻松上班:打工人心病处方》,以案例形式介绍了常见的职场心理健康问题和自助方法。

在门诊以外,也有不少企业找到上海市精神卫生中心合作,为员工做心理健康培训。有的企业是看到了心理健康问题对企业发展的影响,也有的是突发了极端情况,不知道如何去应对,比如员工的自杀或猝死。实际上,曾庆枝说,有的时候职场心理健康问题唯一的促发因素就是职场压力,除了个体的努力,最需要改变的是“有毒”的工作环境和职场文化。

口述|曾庆枝

记者|吴淑斌

这几年,上海市著名的“宛平南路600号”(上海市精神卫生中心)接诊了越来越多被心理健康问题困扰的职场人。据此,上海精神卫生中心医生曾庆枝和同事出版了一本《轻松上班:打工人心病处方》,以案例形式介绍了常见的职场心理健康问题和自助方法。

在门诊以外,也有不少企业找到上海市精神卫生中心合作,为员工做心理健康培训。有的企业是看到了心理健康问题对企业发展的影响,也有的是突发了极端情况,不知道如何去应对,比如员工的自杀或猝死。实际上,曾庆枝说,有的时候职场心理健康问题唯一的促发因素就是职场压力,除了个体的努力,最需要改变的是“有毒”的工作环境和职场文化。

口述|曾庆枝

记者|吴淑斌

从“打工人”到“牛马”

两年前我们曾经出版过另一本书,是面向儿童青少年的家长,谈论如何做好家庭情绪养育。但写的过程中就发现,孩子有的时候是承接家庭问题、社会问题的一方,当社会、成人出现问题时,最后会一层层落在儿童青少年身上。他们处在比较脆弱的阶段——大多数精神健康问题都出现在15岁之前,如果家长在职场生活中的压力很大,又没有办法疏解,就很难有余力为孩子提供更多支持,家长们还可能会把自己在职场中遭受的压力带到家庭中,传递给孩子和其他家人。

举个简单的例子,对于孩子在家没有做作业并偷玩游戏的情况,你上了一天班身体精神都很疲惫,和上完班身心状态都愉悦相比,哪一种状态下,你更可能会对孩子发脾气?肯定是后者。

职场人群是社会发展的中坚力量,大家可能都觉得“年轻人身强力壮,很健康”,实际上他们的健康并不乐观且一直被忽视。上有老,下有小,可以说现代社会的年轻人是最苦的“夹心一层”。世界卫生组织发布的《2019年工作场所心理健康专题报告》显示,处于职业年龄阶段的成年群体有精神障碍的比例高达15%。几乎每个打工人或多或少都可能会受到心理健康问题的困扰,比如职业紧张、倦怠、焦虑、情绪低落、睡眠问题等。

这些年来我们医院寻求帮助的上班族越来越多。我所在的部门是上海市疾病预防控制精神卫生分中心,主要承担公共精神卫生工作,面向公众开展疾病预防和管理工作,同时也会参与临床工作,比如看门诊、做心理治疗。几十年前,会来宛平南路600号的绝大多数都是重症精神障碍患者,但这几年不同,有人可能还没有到“病”的程度,但意识到自己的痛苦,并且知道光靠自己的力量已经没法解决了,也会来求助。我们的心理治疗门诊需求量非常大,有时候来访者要排队3个月、6个月甚至更长时间。全国心理热线12356和上海市心理热线962525的运行及管理工作也在我们这里,每年我们会接通5万多个来电,其中大约15%是和职场相关的心理困扰。

人们对职场人士的代称一直在变化,前几年还是“打工人”,现在变成了“牛马”“吗喽”。往好了说,它是一种黑色幽默,一种自我调侃,一种压力的消解方式。但这也是一种越来越低的走向,从“人”到“非人”,好像把自己工具化,不再是一个活生生、有主体性的人的角色,你就会感觉个体的无力感越发清晰,也越发沉重。其实,这也是一种值得关注的自我保护和防御机制,它增加了人们的职场疏离感,给自己这样的暗示:对,我就是一个工作的工具,不指望有什么样的成长,只需要维持最低的职业投入度。这种状态长远来看,其实即不利于心理健康,也不利于企业的可持续发展。

这种变化和社会环境、职场环境有关。现在的社会环境和职场文化过于强调前进、前进、前进,人人都知道这样“卷”不对,但没有一个人敢停下来,仿佛如果停下来稍作休息,就会被社会抛弃,就犯了大错。以前有一位来访者告诉我,领导在开年的工作会上,第一句话就是强调冲业绩,“开工即冲刺”,“一听就让人很焦虑,看到领导的来电就心慌”。同时,“卷”还会伴随生活时间被工作时间挤占、精神内耗、职业倦怠等问题,当一个人长期没有足够的喘息时间,难以应对多重压力,可能就会选择开启不良的自我防御机制。

另外,大家的无力感也越来越强。我有一个来访者是自己创业的,一开始她对自己的事业充满干劲和希望,干得也很不错,觉得一切都在自己的掌控之中。但后来因为大环境的变化,她所在的行业受到很大的冲击,过去的所有努力突然间都白费了。她感觉自己变得好渺小,好像无论怎么努力,面对大环境的变化,都无能为力。一下子她觉得自己什么都抓不住,她不想再努力了,每天漫无目的地刷手机到天亮,昼夜完全颠倒,没有动力去做别的事情,同时又很焦虑很迷茫,不知道将来该怎么办。

还有社交媒体、短视频等碎片化的信息传播方式也影响了人对现实的判断。在网络上看到很多负面信息或是过于美化的信息,有的人会觉得,“人家过得都比我好,我付出了这么多,和别人相比,我的努力毫无价值。”这种无力感很消耗人的能量,让人一直处于不安的状态中,对生活失去掌控感。

我为什么总是“不想上班?”

我有一些来访者会提到他们正在经历的困境:尽管总是准时到公司打卡,但每天都“不想上班”;觉得这份工作越来越“鸡肋”,没有太大的意义和价值,食之无味,但真正要辞职又觉得弃之可惜,好像也没有到放弃的程度。

我告诉他们,这可能是“职业倦怠”的早期信号:你只是按部就班去工作,但对工作其实已经失去热情了,能撑一天是一天,有时候还要时不时鼓励自己“还有两个小时就下班了,再坚持一下。”早在1974年,美国临床心理学家赫伯特·弗罗伊登伯格就提出了“工作倦怠”的概念,到目前为止,职业倦怠还没有纳入最新的《国际疾病分类》(International Classification of Diseases,ICD-11)中,因此它并不是一种疾病,而是被认定为职场上的一种现象。但职业倦怠对个体的伤害很大,如果不能及时识别与应对,则可能会引起抑郁、焦虑等问题。

职业倦怠有三个主要表现,第一个是耗竭感,总是觉得很疲惫,可能一天也没做什么事情,还是很累,身心好像都被掏空了;第二个是工作的无意义感,觉得自己正在做的事情没有什么价值,自我认同感也变低;第三个是“去人格化”,就是与工作/人保持情感疏离,不热情投入,比如医护人员经常被投诉对病人冷漠、没有耐心,可能是因为他们一天要看几十个病人,实在没法提供情绪价值了,他唯一能做到的就是坚持把病看完,不出差错。

并不是所有的“不想上班”都是职业倦怠。大多数人会经历动态变化的过程——今天我接待一个来访者,谈得很开心,觉得工作还有意义,我还喜欢这份工作;但一段时间后又觉得做什么事情都没劲,没有意义和价值。这种变动很正常,如果是长期不想上班,甚至出现了一些身心反应,就要警惕了。

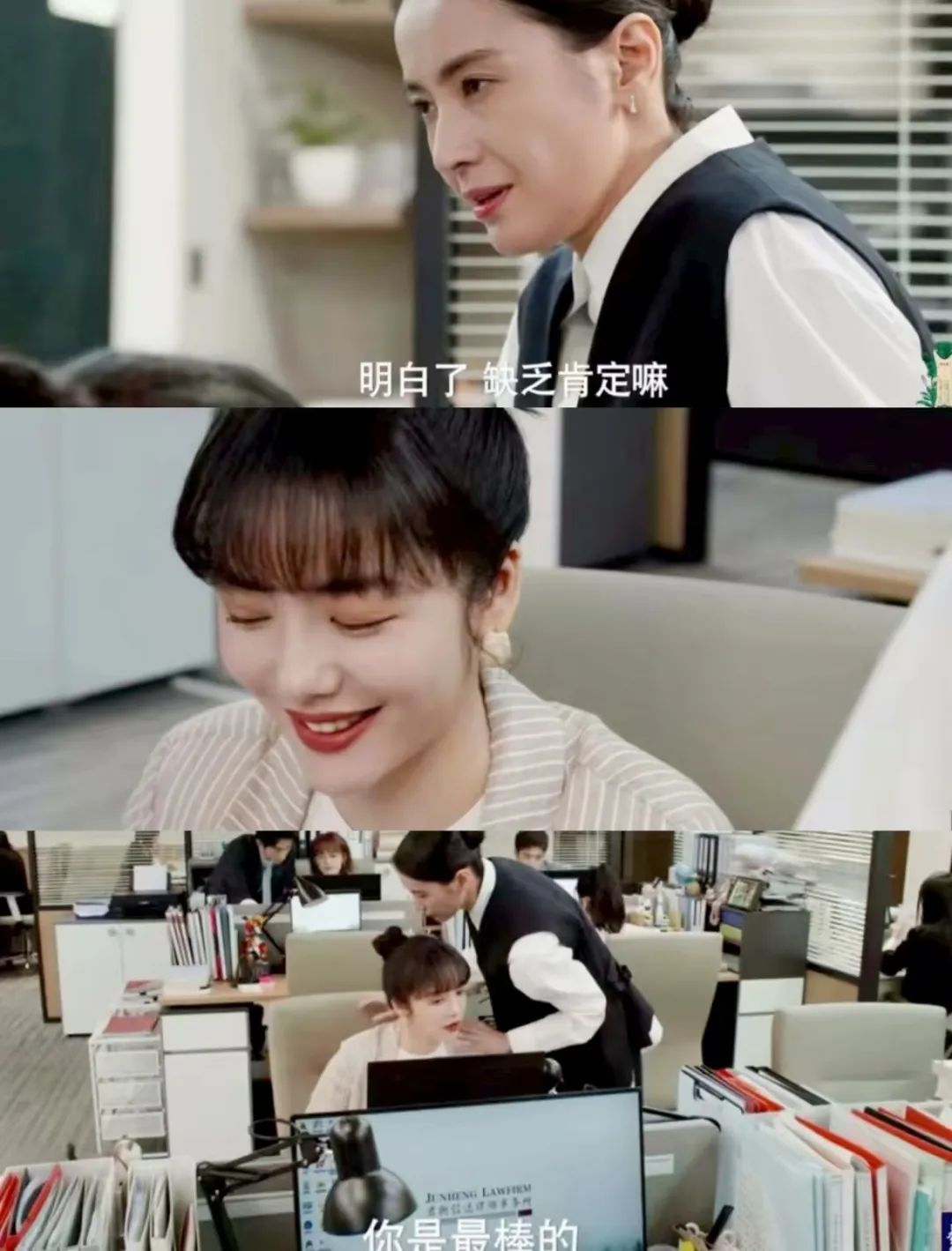

自我要求特别高的人容易出现职业倦怠,事事都想做到完美,导致很强的疲惫感和失控感。但工作本身的因素导致职业倦怠的更多,比如工作负荷超过了个人的承受能力、付出的劳动与得到的薪酬并不匹配。对个体来说,应对职业倦怠,最好的方法就是早期识别、早期干预,学会放过自己,允许自己休息,学会一些自我放松的方式。现在有的人不允许自己休息,总觉得“比我资源更好、天赋更好的人都在努力,我有什么资格不努力”,自己稍微休息一下就很自责,认为自己是在偷懒,很快就会被人甩下,所以时刻处于紧绷疲累的状态,这样慢慢就陷入了恶性循环。

还有一种常见的情况,也会增加工作疲惫感,那就是精神内耗。有一位来访者说,在跟领导的沟通中总是很焦虑,“领导没回我消息,他是不是对我有意见?我写了个方案,交上去领导会不会不满意?不交,领导会不会说我工作拖沓?”他一直尝试做决定,但又害怕做了决定之后要承受后果,摇摆过程就在不断消耗自己的能量。精神内耗严重的人,往往将个人价值建立在他人评价的基础上。这位来访者说,他的家人从小对他很严格,如果他犯了错误就会被打骂或是道德绑架,“我为你付出这么多,你考试还考成这样?”导致他始终觉得自己只有得到别人的认可,才是值得被爱的。

面对这样的来访者,我会问他,领导不回你消息时,你想到的是什么?并引导他意识到,领导不回信息就意味着负面评价,其实只是他的猜测,实际上完全有其他可能。我会让他们练习,下次出现类似的情况时,不要陷入自己的负面想象,要跳出来,拓宽自己的思维方式,找到合理的替代的想法,并验证自己的想法。

我们还会想办法让来访者看到自己的价值,提高自我评价。比如我有一位来访者有些自卑,第一次来面诊时,他的眼睛都不敢直视人。记得我当时跟他预约首次评估,我用办公室电话打给他,他没有接,于是我就用电话录音的方式告诉他具体流程,并请他电话回复我。后来我一直没有接到他的电话,以为他不会来了,但他在预定的时间准时出现在诊室门口。我告诉他,“你的执行力特别强,如果是我联系不上医生,我可能就放弃了,但你不仅按时来了,还想办法找到了我。”当时他说自己从来没意识到这也是自己的优点。通过治疗,他逐渐意识到以前对自己的看法不一定是对的,自己并不是“一个一无是处的人”。

靠打工人自救,远远不够

也有人提出过疑问:意识到自己在职场中有痛苦,但不知道问题在哪,从何下手去照顾自己。职场人自助的方式有很多,比如面对不安感、失控感很强烈的受访者,我会建议他们先抛弃宏大的目标,按时吃饭、睡觉、整理家务,从行动中慢慢找回自己的安全感和控制感。另一件可以随时做到的事是,在做日常生活小事时聚精会神、享受当下,停止外界的打扰,比如放下手机,这很利于我们心灵的休息。当然,如果职场压力太大,已经到了通过自助无法得到改善、影响身心健康的时候,暂时离开环境,寻求外界帮助也是一个办法。

但要强调的是,在谈论职场心理健康时,一味地靠打工人自救是远远不够的,掌握提升职场幸福感的自助技术虽然可以提升压力耐受性,却它们并不能触及问题的核心。职场心理健康问题的主要促发因素是职场压力,最需要改变的是压力的来源——职场环境,将“有毒”的工作环境、职场文化变成滋养我们心身的源头等,这就涉及更为宏观和系统的问题。

这几年有很多企业来找我们,希望跟上海精神卫生中心合作,请我们的医生去给企业员工做一些心理健康管理方面的培训。这些企业有的是意识到了员工心理健康对企业发展的影响,有的是公司里出现了极端情况,比如有员工自杀或猝死,影响到了整个公司的氛围和其他员工的心理状况,需要进行危机干预。

接到这样的心理危机个案时,我们首先会对和危机直接相关的人做干预,比如目击者、和当事人来往比较密切的同事。但后续更重要的是,我们会为企业提供宏观层面的建议。推动企业改变内部的软环境和硬环境,是我们一直想做的事情。比如有些企业推崇“996”“007”的狼性文化,很不利于员工的心理健康。我们也发现,很多企业缺少对有心理健康问题员工的包容和接纳,比如有些员工出现心理问题后可能会担心,“如果别人知道了,会怎么看我?我会不会被辞退?”因此他会选择隐瞒,后果就是情况进一步恶化,直到他无法自控,后面再干预,无论是对企业还是个人,难度和负面影响都会大很多。

要建立心理友好的企业文化,企业的领导者需要起表率作用,在公开场合让员工知道,“有心理问题没有关系,每个人都可能会受到心理健康问题的困扰”,并且主动为员工提供心理健康服务。

目前企业对员工心理健康的投入情况并不乐观,去年我们做过一次企业小调查,发现接受调查的百余家企业中,人员规模超过100人的企业近70%,但超过一半的企业的心理健康服务预算投入在1万元以内,超过5万的只有不到五分之一。一方面是组织管理者本身缺少这样的意识,另一方面,任何组织最关注的始终是成本效益,不像投放广告、员工加班、优化生产线,这些投入和产出的关系非常直接,是可预见甚至短期内就能看见的。但对员工心理健康的投入就不一样,成本是显性的,但收益却不是立等可见。而且有些企业觉得,现在员工的流动性很高,让企业长久地为员工的心理健康做投入,他们也不放心,万一员工很快就离职了呢?

这其实是一种误解,从长远角度看,员工心理关怀措施做好了,才能增加员工对企业的忠诚度,流动率也就降低了。世界卫生组织2016年发布的报告中有这么一个数据:企业在常见心理障碍的治疗方面每投入1美元,就能从改善健康和提高生产力方面获得4美元的回报,不仅可以提升员工工作效能,还可以有效预防影响企业生产秩序或形象的负面事件的发生。

现在有这种意识的企业会比之前多,哪怕他们并不是从人文关怀的角度出发,而是不想让员工的心理状态影响到企业发展,只要企业愿意去做,就是好的。说实话,在全民内卷的时代,单靠我们的科普和培训让企业主动改变内卷、高压的工作环境,很难,但总得有人去尝试、去推动。我觉得现在已经有了一点点松动,比如许多人找工作时要求双休、“00后”整顿职场的现象,还有很多企事业单位主动跟我们合作,找我们开展服务。在职场心理健康促进方面,需要大家一起努力,当社会的每一份子都能意识到这个问题的重要性,关注到职场群体心理健康,积步成跬,最后才可能出现真正的改变。

排版:小雅 / 审核:同同

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6140人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里