赠书 | 极端天气愈发常见,我们如何适应气候和地理的剧变?

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-03·阅读时长6分钟

编者按

万古山河,沧海桑田,在自然的尺度下,人的生命倏忽而过。华夏文明在自然的剧变中经历漫长演化、传承,终于成就今天的我们。

今天,愈发显著的气候变暖趋势、暴雨频发的灾害气候,对我们生活的影响越来越大。

自古即今,在气候与地理的变迁中人类做出了怎样的选择,我们未来将面对怎样的自然变化?

近日,本刊主笔、专栏作家邢海洋所著的《气候、地理与古代的我们》一书由中国人民大学出版社出版。下文摘编历史地理学大师、北京大学韩茂莉教授为该书所作序言,以飨读者。

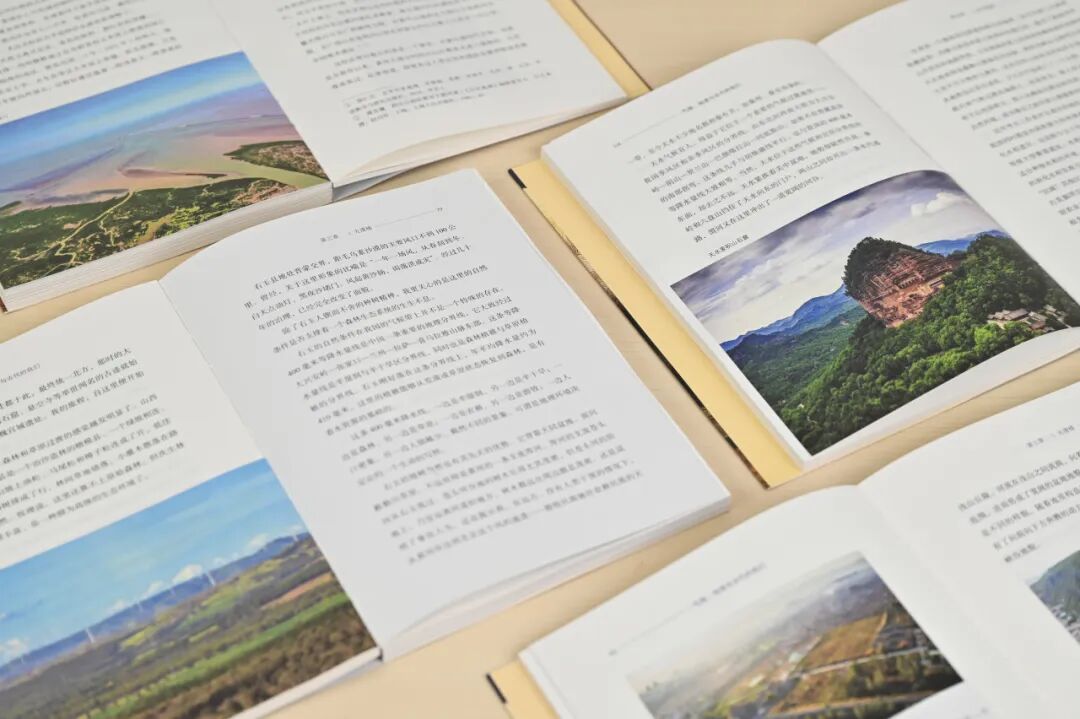

在乡村的长途车上,在火车上,在飞机的舷窗边,跟随邢海洋的脚步,邀请读者体验一场文明的生发之旅。

气候、地理与古代的我们

邢海洋 著

中国人民大学出版社

2025年7月

序

韩茂莉

人类立足于天地之间,从远祖至今,不知经历了多少日月轮回与沧海桑田之变。那是一段漫长的时光,若从在东非坦桑尼亚发现的古人类遗骨算起,至少已经有二百多万年了。每一代人只有几十年生命,二百多万年内斗转星移,人类不知繁衍了多少代,其间不仅经历了能人、直立人、智人到现代人的进化过程,而且从来没有脱离对自然的索取、利用与观察。二百多万年内天、地、人并行存在,彼此之间的关系却不同,天、地是大自然的本色,而人类需要仰仗天、地而生存,不仅从中获取资源,也参与了对于环境的改造。如果说二百多万年内自然环境发生了变化,那么人类不仅是参与者,也是见证者。毋庸置疑,大自然的伟力是巨大的,无论气候冷暖干湿的波动,还是地表山地平原的塑造,都是自然力的成果。在大自然面前,人类固然显得十分渺小,但也参与了对于环境的改造。人类参与对于自然环境的改造绝非有意为之,而是本着求生的本能,但每一项人类活动都成为自然力以外的催化剂,从远古时期在大自然中直接获取动植物资源到农业生产的出现,从工业革命到当代高新技术的应用,人类自身的发展在环境史中不仅占有一席之地,而且越来越重要。也许正因如此,人们在关注自然的同时,也在不断审度自己的行为,并将其注入各类研究中。邢海洋的著作《气候、地理与古代的我们》,讲述的就是以环境为根本,天、地、人之间的那些事。

人与自然之间的关系,从人的经济行为开始。在考古学界界定的旧石器时期,人们的维生手段基本是采集渔猎,这是纯粹从自然界索取,因此学术界将这样的维生手段称为利用型经济。距今一万余年以前,人类历史进入新石器时代,尽管这一时期人们手中的工具仍然存在石器,但农业已经出现了。农业在今天看来属于最普通的经济生活方式,对于那个时代而言却是全新的探索。正因如此,英国考古学家戈登·柴尔德(Vere Gordon Childe)将这一人类经济行为称为“新石器革命”。显然农业不仅仅是对自然资源的单一索取,而是将人类的生产行为注入其中,并通过人类自身的劳动而产生收获物。因此,学术界将农业称为生产型经济。从利用型经济到生产型经济,人们不仅维生手段发生了变化,而且参与了对自然环境的改造。这样的改造不仅用农田取代了原生态的地理环境,迫使天然植被一步步退向不宜耕种的地带,而且在大地上布满人类足迹的同时,使大自然逐渐失去原有的生物多样性特征。《气候、地理与古代的我们》这部著作用不小的篇幅,讲述了在农业背景下人与地的故事,文中的“风吹来的黄土”“寻访桃花源”“天下之中”“大平原”“冲积扇的诱惑”,都没有离开农业,以及人们在从事农业的过程中与大地建立的关系。文中涉及的农耕之地,无论地处黄土高原还是平原与冲积扇上,每一处均非最初就是发展农耕的“理想国”,人们通过农业立足在这些土地上,不仅存在“筚路蓝缕,以启山林”的艰辛劳动,与之相伴的也是观天时、择地利的改造自然过程。人类在大地上留下的印痕,对于今天与未来意味着什么?《气候、地理与古代的我们》这部著作在回顾往时、往事的同时,将关注点投向反思与鉴戒之中。

与天、地、人对应的就是气候、地理与我们,《气候、地理与古代的我们》是邢海洋这部著作的书名,也是全书探讨的核心。人们在大地上耕作,却没有忽略对于天、地以及周围一切的观察,并在观察中不断思考自己与大自然的关联。正因如此,世界各地不约而同地出现了大洪水的传说,无论《圣经》中的诺亚方舟,还是中国上古史中的大禹治水,均为后人展现了一片洪荒之地。如何从科学意义上解读这场滔天洪水,重现先祖如何摆脱这场大洪水,并在大水之后的土地上安家落户,邢海洋在著作中做了多个角度的诠释与探讨。气候变化是人类始终面对的现象,人类从立足在大地上开始,不仅经历了第四纪冰川以及此后的气温冷暖之变,也在冰期完成了经由白令海峡的迁移。我们在《气候、地理与古代的我们》这部著作中看到了人与自然拼搏中诞生的文明曙光。人类是文明的操持者,而对于人类如何产生,即我们是谁、又是从哪里来的这样的问题,无论古今都在思考。顺着这样的线索不断向前追溯,我们再次看到世界各地关于人之初的传说,无论是《圣经》中的亚当、夏娃,还是中国上古传说中的女娲,都是传说中的人之祖。《气候、地理与古代的我们》每个篇章中的“我们”,不仅在思考人之初的那些事,也在人与天、人与地的关系中寻找答案。

《气候、地理与古代的我们》是一部集科学探讨与科普双重内涵的著作,整部著作在天、地、人多重内容中穿行,并将自然科学与人文科学融为一体,让我们看到了大自然的伟力与沧海桑田之变,也感受到人类与天、地的关系。从整个地球到中国大地,今天我们周围的一切与二百多万年前决然不同,但古今之间却从来没有失去关联,这里包含着大自然的奥秘,也蕴含着人类的奋斗。“让历史告诉未来”这一口号,永远不会失去价值,因为回顾过往,重要的价值在于获得知识,也作用于当下。

邢海洋毕业于北京大学地理系,又留学于美国,深谙地理学的要旨,《气候、地理与古代的我们》书写的不仅是科学视角下的天、地、人关系,也展现了第四纪以来最需要回顾的那些事。过往的一切似乎已经远去,却又都在眼前,因为我们的存在从来没有离开过头顶上的蓝天与脚下的大地。阅读、品味邢海洋的著作《气候、地理与古代的我们》,可以发现,其魅力在于,不仅在谈天论地中涉及过往与当下,而且一切也存在于我们身边。

韩茂莉

于北京大学双创中心

2024年1月2日

互动赠书

气候对人类社会的影响已经不容忽视,近年来极端气候现象屡见不鲜,欢迎在评论区分享您所经历的气候事件,我们将在评论区随机抽取5名读者,赠送邢海洋《气候、地理与古代的我们》新书一本。(截至9月7日0:00)

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6146人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里