伍尔夫的音乐典故

作者:秋鹭子

04-17·阅读时长9分钟

C先生大约有某种程度的社交心理障碍。他受邀参加一场正式聚会,主人宾客侃侃而谈,他脸红心跳,如坐针毡。为了掩盖自己的不适,他端起酒杯,悄没声地溜开,去研究墙上的一幅风景画。他挑了个不显眼的角落站定,仔细端详,觉得这幅画相当好看。它释放出一种力量,让他平静下来。那些被这场聚会搞得纷繁凌乱的思绪也一样一样地捋清了。就好像一个小提琴手在演奏一支宁静优美的英国老歌,而周围的人充耳不闻,继续赌博、扒窃、变戏法、开玩笑、打情骂俏、夸夸其谈。

也许你会在C先生身上看到自己的影子,尽管这个人物是虚构的。他是弗吉尼亚·伍尔夫写的一个短篇小说的主角Mr. Carslake。聚会的女主人就是那位著名的达洛维夫人——Mrs. Dalloway,但这篇小说另有其名,它叫《简单的旋律》(A Simple Melody),跟《达洛维夫人》创作于同一年(1925)。

我同情C先生。在那样的聚会上,人人都在炫耀,而他无论如何都无法表现自己。但我又羡慕他——毕竟还有一幅画值得他钻研。什么画呢?我想,大概是一幅康斯太勃尔的风景。伍尔夫语焉不详,只说画中有一片荒野。这很像个隐喻。但伍尔夫想说的似乎不是这幅画本身的内容,而是它在那个场合发挥的效用,还有绘画与音乐之间的审美联觉。聚会上,嘉宾们的谈话拘谨拿捏,说来说去都是老掉牙的一套,很难找到“纯粹、新鲜的词语”来表达自己的感受,这让C先生感到沮丧。当他看到画中的荒野时,他想象自己跟各种各样的同伴行走其上,不受社会等级的约束,亲密无间地交谈。他渴望这种平等、畅快的户外交流,而不是彬彬有礼、索然无味的闲聊。他想象荒野漫步,他们会花上整整一个钟头谈论自己的爱好和习惯——这一位对爱因斯坦津津乐道,那一位则坦然地说起一些很私人的事,一切都以简单自在的方式进行。他仿佛已看到这样的场景,他和他的同伴们就在他眼前这幅画里,边走边聊,其乐融融。

这很“意识流”了。显然,《简单的旋律》是一个关于语言、关于沟通的故事。伍尔夫敏锐地观察到,人与人之间真正的沟通是多么困难、可望而不可即。她也深知,越是重要的东西,越不可言喻,比如C先生那种形容不出来的心灵生活。这心灵的激情与沟通的困难之间形成的张力,成了伍尔夫简练叙事的中心主题。她抓住时机,召唤音乐,使不可言喻之事变得不言而喻。C先生看见风景如闻歌声,意味着音乐好比他想象中的户外交流,代表一种比话语更直接、更理想的沟通方式,而这也恰是伍尔夫在写作中反复探讨的一个理念。《简单的旋律》一点儿也不简单,它概括了伍尔夫对音乐的浓厚兴趣。在她的作品中,音乐化成一个个典故,像C先生一样隐匿在不易觉察的角落,而一旦你发现它,它便发出洪亮的声响,让你反复玩味,念念不忘。

伍尔夫1882年生于伦敦,在维多利亚时代晚期度过了自己的青春。那时候,音乐是很多人社会生活的核心内容。像她那个阶层大多数的同龄女子一样,伍尔夫受过基础音乐教育,会弹琴唱歌。作为音乐表演者,她的才能或许不那么出色,但是作为音乐鉴赏者,她却拥有超乎常人的敏锐和热情。她每周去皇家歌剧院看演出,有时候连着好几个晚上都去。她还把自己参加各种音乐活动的亲身经历记录下来,思考音乐如何跟语言、沟通和表达发生联系。(说到这儿,想起在我曾执教的大学里有一门通识课,叫“写作与沟通”——简称“写沟”,很受学生欢迎;可惜这门课没有涉及音乐,如果把伍尔夫的作品放进去,会是很别致、很有启发性的案例研究)伍尔夫在书信和日记里反复表达她对古典曲目的喜爱,尤其是巴赫、莫扎特、贝多芬和瓦格纳的作品。她还在各种场合听过丰富多样的乐曲——在英格兰、苏格兰和欧洲大陆旅行时听民间音乐;在音乐厅里欣赏喜剧、聆听爱国歌曲。1912年俄罗斯芭蕾舞团访问伦敦,精彩的演出令她耳目一新。伍尔夫还是英国国家留声机唱片协会会员,这个协会推出的前卫曲目,她一首也没错过,听勋伯格的作品时她会特别高兴。与音乐结缘的作家不少,但品位像伍尔夫这么多元的,还真数不出几个。如果她能多活20年,我相信她还会迷上摇滚乐。

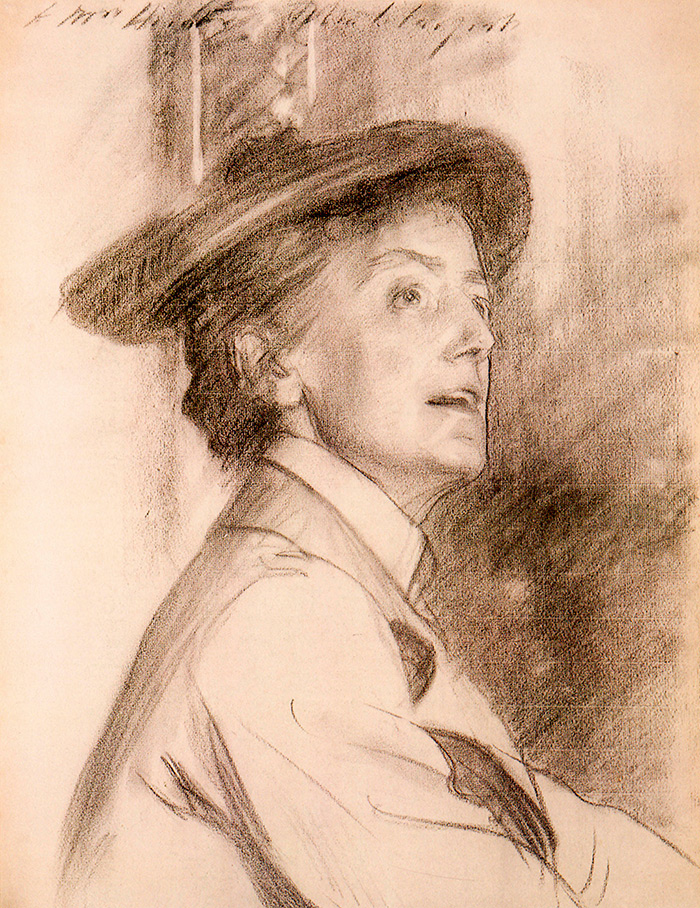

结婚后,伍尔夫跟丈夫成立了一家独立出版社(Hogarth Press,现归于企鹅兰登书屋旗下),定期出版关于当代音乐与作曲家的专著和普及类的音乐赏析书籍。伍尔夫的朋友圈里有当时顶尖的作曲家、乐评家、指挥家和演奏家,她对他们的职业生活了如指掌。她还有两个才华横溢的闺蜜——法国音乐教师和指挥家娜迪亚·布朗热(Nadia Boulanger,1887—1979)、英国作曲家和女子参政权运动成员埃塞尔·史密斯(Dame Ethel Smyth,1858—1944)。埃塞尔的人生故事特别励志:她很小就弹得一手好琴,十岁时已能创作颂歌。她那位将军父亲铁了心不叫她玩音乐,但她坚持不懈,终成大器。她是第一个荣获爵士勋章的女作曲家。美国著名画家萨金特给她画过一幅炭笔肖像,画中,她头戴礼帽,侧身而坐,出神地望着远方,张着嘴,仿佛听见神秘的乐曲,发出一声惊叹。俊朗的面孔和精练的五官给人留下深刻印象,跟伍尔夫那经典的侧影还有几分神似,只是更多一些棱角。埃塞尔比伍尔夫年长二十余岁,自然担起了精神导师的角色,两人的亲密友情使伍尔夫在女权运动中越走越坚定。

音乐为伍尔夫和其他现代主义作家——包括乔伊斯(James Joyce)、庞德(Ezra Pound)、斯坦因(Gertrude Stein)和曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)提供了丰富词汇,他们常用它来想象和描绘自己的写作实践与形式创新。伍尔夫把写日记比作一个钢琴家练习音阶(对于坚持写“流水账”日记的人来说,这算一种鼓励),还将阅读描述成写作前的“调音”热身(在这一点上我与伍尔夫所见略同,区别只是我把这种阅读热身比成写作的“药引子”)。

对伍尔夫来说,音乐比什么都更接近真相。她用各式各样的音乐典故来刻画人性、批评社会。她不失时机地观察并记述音乐教育、创作和表演,有时不动声色,有时冷嘲热讽,下笔诙谐尖刻,偶尔幸灾乐祸,但总是兴味盎然。阅读这些文字,如同观看一出出人间喜剧。发生在音乐家和观众身上的怪事趣事,没一件逃过她的眼睛:自命不凡的头牌女歌手排练中跟指挥闹矛盾,大发雷霆,嗷一声扔掉了乐谱;艺术评论家克莱夫·贝尔(Clive Bell,伦敦“布卢姆斯伯里”文艺圈成员)听一首钢琴奏鸣曲,听到悠缓的乐章,他那臃肿的马甲上突然崩掉一个扣子。还有更邪乎的:科文特花园的音乐会现场,一位老人一脚踩空,从台阶上重重摔下,竟然毫发无伤。

这些音乐演出背后的技巧、门道和社会习俗激发了伍尔夫的兴趣,也磨炼着她的智慧。但音乐不只是她练习讽刺与幽默的场合,她的写作还有更宽阔的政治和历史视野。伍尔夫对音乐的持久热忱在很大程度上塑造了她对女性主义、和平主义和世界主义的理解与表达。在她所生活的时代,女子接受音乐教育的机会十分有限,甚至存在这样一种成见:有些曲目根本不适合女子演奏,比如贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲。当时,音乐界权威人士都认为,这些作品在技巧和智性上要求过高,对于那些业余的女演奏者来说“完全无法企及”。伍尔夫当然不服气——谁说女子不如男?她不是演奏家,但她有一支妙笔。在她的第一部小说《远航》(The Voyage Out,1915)中,伍尔夫就塑造了一位颇有造诣的业余女钢琴家,通过精心设计的情节,让她大展奇才,弹奏了一首高难度的贝多芬钢琴奏鸣曲。四年后创作的《夜与日》(Night and Day,1919)继续向父权社会的权力发出质疑。这一回,伍尔夫用的音乐典故是莫扎特的《魔笛》。女主角卡桑德拉吹奏长笛如行云流水,为向往音乐事业的女子树立了榜样,可这条路实在难走——两位男性角色雅各跟博纳米的谈话仍然显露出他们在音乐教育上享有的特权。

一个作家,如果只将目光投注于跟性别相关的社会问题,其创作必受局限。伍尔夫的格局更大。种族主义、帝国主义等时代顽疾都是她在写作中着力批判的对象。但她很少针锋相对,她更善于把批判之声化在音乐里。她的第三部小说《雅各的房间》(Jacob’s Room,1922)发表于一战结束后,小说背景则设定在战前的英格兰。“主角”雅各的人生故事几乎都是由其他角色对他的印象和回忆拼贴而成的,读来如一曲空落、哀伤的挽歌。而这挽歌的一记重音,便是瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)的一场演出,它借古讽今,明里演绎中世纪恋人的爱恨情仇,暗里抨击爱德华时代的帝国活动。二战前发表的小说《岁月》(The Years,1937)再次引用了瓦格纳的作品——乐剧《尼伯龙根的指环》第三部《齐格弗里德》。但是这一次,伍尔夫将矛头戳向了瓦格纳本人:小说对犹太人的同情态度跟瓦格纳的反犹立场形成了鲜明对比。

这些音乐典故,伍尔夫用起来精准、自然、有的放矢。她钻研音乐家的作品,也关注他们的人性。她对瓦格纳的偏爱丝毫不影响她对这位作曲家的清醒认知。反过来,她对瓦格纳的质疑也从未妨碍她师其所长。瓦格纳关于“整体艺术”(Gesamtkunstwerk)的构想以及他在歌剧作品中对“主导动机”(Leitmotif)的处理都深刻启发了伍尔夫。她尝试在自己的写作中仿效音乐的“整体表达”形式;她惊喜地发现,引用音乐可以点亮那些仅用言辞无法表达的东西,同时也“不幸地”意识到,言辞在描述音乐时多么无力。但这种困难也激励她写作,并成为她作品的重要主题。回看小说《简单的旋律》:C先生将那幅风景画比成“古老的英国歌曲”,这是在颂扬音乐的表现力和秩序感。怎么理解这个“秩序感”(原作中用的词是proportion)呢?读者很容易想到音乐理性的一面,然而人性到底是复杂的。小说将C先生描述成一个“怪人”——queer fish,这个词还暗指“男同性恋”,C的朋友们纷纷猜测他对管家的特殊感情。总之,C先生过的是一种不守常规的私人生活,或许他意识到自己为这种生活付出了心灵失序的代价,于是向“有序”的那群人发出反击,横下一条心,认为“所有人都一个样,并且头脑非常简单”;但他也晓得自己对人类同质性的判断是一种粗略的简化,还带那么点儿阴险。内心深处,他仍然渴望与他人建立真正的联系。于是他幻想自己潜入画中,用他最喜欢的方式跟人沟通。在绘画与音乐的审美联觉中,C先生重新找回了心灵的秩序。他解脱了——哪怕只是暂时地。而伍尔夫则实现了她的“整体表达”(言辞、图画、音乐)——哪怕只是部分地。

顺便提一下《达洛维夫人》这部名著。它用了双重叙事结构,对比交织着养尊处优的社交女主人达洛维夫人和饱受创伤的退伍军人史密斯的生活。可以想象,创作这部小说时,伍尔夫心底正回荡着巴赫的赋格曲。

在一封写于1940年的信函中,伍尔夫说:“这很奇怪,因为我不是那么精通音乐,但是在写书之前,我总是将它们当作音乐。”如今,人们提起弗吉尼亚·伍尔夫,总会想到两个典故:一个是文学评论家常挂嘴边的“意识流”,一个是女性主义者的标语“一间自己的房间”。但是别忘了,伍尔夫作品里还有那么多值得玩味的音乐典故。有音乐在场,“意识流”才不单是一种文学特技;有音乐在场,待在那个“自己的房间”里写作,才不会觉得寂寞。

文章作者

秋鹭子

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝12人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里