我的建筑师

作者:唐克扬

08-06·阅读时长15分钟

一

我在想象某一个瞬间里路易斯·康的形象——这是传记文学的属性赋予的,即使彩色照片,也不如当事人的口述那般鲜明饱满:“……他那波浪般略微发红的淡黄色头发,过早地有些变灰了。而他蓝色的眼睛突兀地向侧上方倾斜,仿佛里面有火在燃烧……”“闪亮的鞑靼人眼睛……一头已经发白的蓬乱头发,还留有些许红色……”由于影像在康那个时代的普及,这样的建筑师人们并不陌生,只是“分辨率”远远不如文字。其实他是个小个子,衬衫上常打着松垮的领带,虽然也和其他建筑师一样抽着铅笔大小的雪茄,多少有些其貌不扬。他的精神气质,只有透过语言这样的私人媒介才能淋漓尽致,和所有杰出的艺术家一样,他有着始终专注于手上工作的超凡能力。夏季在他酷热的工作室里,其他人已经热得不行,他才会注意到。

不是什么电影明星,按说,这些“外部”的描写,对一名建筑师已经足够了。本书却不然,除了标明“在场”的作品,作品之外的时间线索才是最重要的,它们是“结局”—“准备”—“经历”—“成就”—“抵达”—“起源”。传记是倒叙式的,以路易斯·康在宾夕法尼亚火车站意外去世揭开序幕——“开始是一切的结束”;令人最为动容的,却是让我感到意外的结尾——“结尾是一切的开始”,是主人公也爱时常叨念的词“起源”,康愿意一读再读的休谟的《英国史》,是它的(不存在的)“第零卷”——“这是一种不寻常的想法……思考的是思想起源本身的问题。”

在一切一切的起源,在故乡爱沙尼亚,那时这个国家还不叫这个名字,这个小男孩,未来的路易斯·康,此时的莱泽尔-伊茨·施穆洛夫斯基(Leiser-Itze Schmuilowsky),坐在火炉旁,好奇地注视着炉子里余息未烬的火焰,这是他的日常活动……他注意到火焰并不是通常的红色、橙色甚至蓝色,它们仿佛是大自然中的生命——比如鲜嫩的绿树枝或者盛放的蓝色花朵——只是它们仿佛是从内部绽放出光芒,比真实的树枝或花朵鲜明得多,那光明自内而外发散,诱使一个不谙事的孩子情不自禁,伸手去触摸。

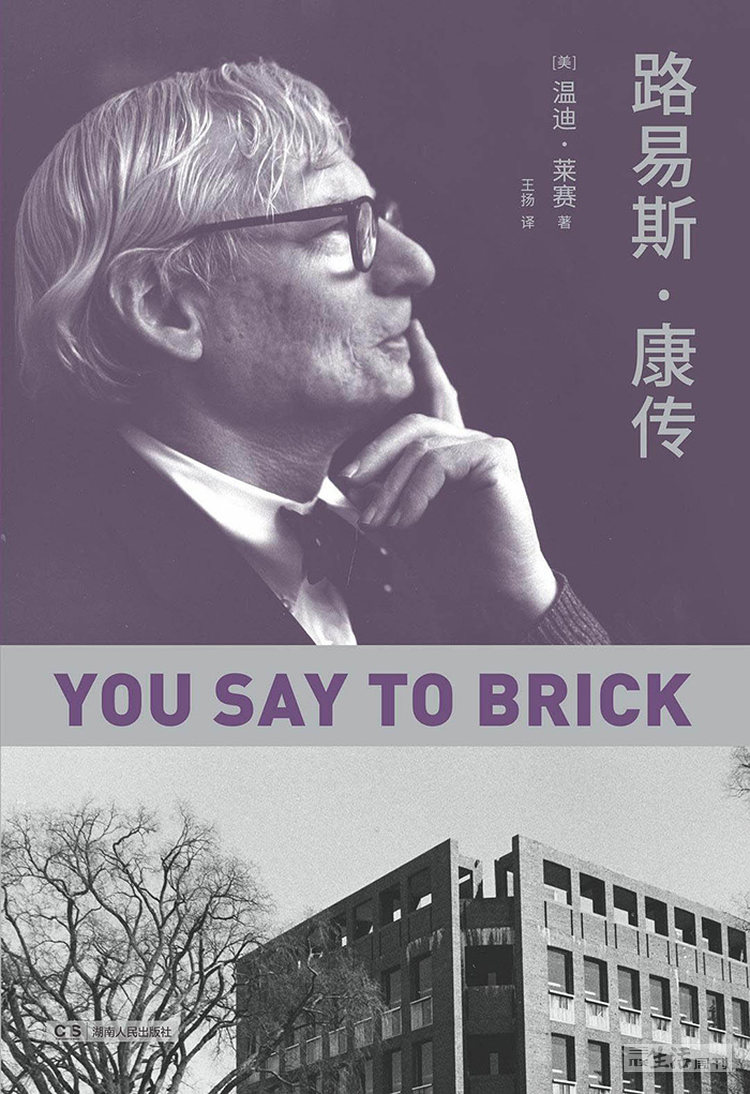

这一切和建筑究竟又有什么神奇的关联呢?看到后来你会明白的,或者更准确地说,到你差不多已经读完了整本传记,至此恍然大悟。像书的前面已经提到的,康自己有一套玄奥的理论:“光转变成火,而火闪耀而尽成为材料”。更著名的比喻,是他口中诞生于火的砖块,于是“你去问砖块”(这正是本书没有翻译出来的真正的英文标题“You Say to Brick”):“砖,你想成为什么?”——那是建筑师常被引用的一次演说:“砖对你说:‘我喜欢拱。’如果你对砖说:‘拱太贵了,我可以在建筑开口的上方,做一个混凝土过梁。你看怎么样,砖?’砖块说:‘我喜欢拱。’”对建筑师的崇拜者来说,以上是堂建筑课:物质的内在本性是不可违背的。人们没有意识到,建筑师自己亦是如此,两个字:命运。

对于康的事业来说,一切似乎都是命中注定,一切都和那最初的起源有关。“在起源之时,所有欲望都在以最强的烈度燃烧。康的欲望便是回到那里,不断往复。”传记作者不无深意地说:如此的宿命“……也许是他最突出的特点,无论是作为一位建筑师,还是一个人”。

回到人们口中的路易斯·康,那是一个温暖的、迷人的男人,有着一双闪闪发光的蓝眼睛,深受他的学生、同行和朋友们爱戴,像他自诩的那样喜欢“静谧与光明”。无论是陌生人还是亲密伙伴,他们都会持久地感受到他的魅力所在——中国同行一般称呼他“康”,但他的熟人更习惯叫“路”(路易斯的爱称)。走近路,你会发现他也是个神秘的男人,“隐藏在一系列的面具之下”。在一开始,本书作者就提醒读者,建筑师的脸上始终戴着一层真实的面具,那不奇怪,童年时的一场事故导致他近乎毁容,只要不是艺术摄影你就能看到那触目的伤疤。

命运之线似乎就是从这里开始延伸的:“……在某种实用主义,而非艺术当中,勾勒美与对称。”这是一个让康更舒服的概念,虽然在宾夕法尼亚大学求学期间他的绘画天赋得到了承认,他却经常贬低“所谓的美丽”,他讨厌(也许首先是自己的)外表。熟悉他的人解释道,他的童年不幸,加倍地激发了他的创造性能量——除了建筑还要加上性及其他方面:“如果你是那样的丑陋,你就会想要在其他方面寻找美丽。”科尔曼,一位康曾经为之建造住宅的主顾和朋友,为他辩解,“他从未想要(为此)伤害任何人”。

二

但是他的女人和孩子不一定这么想。42年间,他的合法伴侣是艾丝特·康(Esther Kahn),他们生育了一个女儿,在形形色色的社交场合她是康太太。但面貌奇特的建筑师也是个风流种子,至少与另外两位女性——安·婷(Anne Tyng)、哈莉特·帕蒂森(Harriet Pattison)有着众所周知的亲密关系。她们都是他事务所的同事,都为他生了孩子,哈莉特为康的好几个作品都做了景观设计,安也是非常有才华的建筑师,她在几何构成方面的热情很难说对康的作品毫无影响。在公事公办时他们不至于卿卿我我,但三个女人和建筑师之间不可能风平浪静,在上面说的科尔曼先生住宅,也是康的作品里,艾丝特和康就发生了剧烈的争执——如果不是大吵大闹的话,这样的场景对身边的朋友一定也是一种困扰。

这本传记丝毫没有提及宾大的“中国小分队”,却意外地提到了另一位中国女生,和他有着暧昧关系的建筑师玛丽·郭(Marie Kuo),一位民国闻人的女儿,她是抗战爆发那一年来到宾大就读的。在康的办公室里,玛丽在电话里和人用中文说起她和康的关系,她万万没有想到,另一位和康有染的女同事安·婷,哈佛毕业的传教士的女儿,同样成长于中国,居然能听得懂她在说什么!这本书里,和中国有着关系的名人,还包括那位曾经盛赞过老北京城历史成就的艾德蒙·培根(Edmund Bacon),现代费城最著名的规划师,他在中国人心目中保持着良好的形象,在真实中,却是腹诽阻挠康的小人设定——是因为康是他不喜欢的犹太人吗?也许,还是源于康有时鲁莽的性格,“……因为他讲真话。培根不想要真话”。

必须承认,在阅读这本书之前,我对康多少也存在一些误解,就和大部分误解他的中国建筑师一样:后期的康选择“落后”的混凝土砖块作为主要建筑材料,到底算是拥抱现代主义,还是回到一种古老的也是个人的迷雾之中?“结果”依稀相仿,“起源”其实不同。传记的优点不是添油加醋地肯定名人的业绩,而是更全面地展现那种盖棺论定的“作品”之外的东西,同时让另外一些不受大写历史待见的小人物浮现——通过把公众人物还原到这种有着真实的人气的环境中,传记文学天然拥有了某种建筑属性。

一位女同事在他的公众角色和私人生活之间建立起了联系,她说:“我觉得他是一个强壮的、感性的男人,而这就是问题所在。他并不是一个干瘪的苦行僧。”也就是说,“建筑之光”有它的起源,出于某种内在生命力的驱使,不是单纯的艺术趣味。在非常炎热的夏日周末,安望见的是偶尔赤膊工作的路的背影。“那种时候,”她说,“很难不去注意他布满雀斑、异常宽阔的肩膀与瘦削的臀部之间的比例。”我们把这种人形容为具有内在能量的人——虽然面容丑陋,熟悉他的人却都认为他“有着深切的诚恳,有力而结实的体形,不留痕迹、敏捷轻盈的步伐……”在一段活动影像中,我见识了这样一阵风似走路的康,他自顾自地穿过宾夕法尼亚大学的校园,差点儿把一位路人撞个趔趄。

三

对于一伙长期陷在室内的椅子上,日常并无波澜的建筑师而言,这样的领袖是有人格魅力的,他们需要的不是外在的光鲜。康生命中可观的一部分是在费城的办公室中度过的,夜以继日。第20大街,在核桃街和第20大街的十字路口……公司的人数从8个人随着项目的增加而上升,但也不过是一个小群体,因为康不是一个喜欢脱离个体魅力做企业化经营的人。他们自己栖居的地方往往都是相当普通的建筑,只是比起民宅它们更像是某种生产车间……在办公室里有些真正的工程师,比如照明工程师理查德·凯利(Richard Kelly)、结构工程师尼克·吉安诺普洛斯(Nick Gianopulos),或者奥古斯特·考曼丹特(August Komendant)。康有将这些有天赋的人团结在一起的能力,员工们回忆,在办公室里“没有人是为了名利而来。所有人都倾尽全力,都觉得他做的重情很重要,将对建筑是什么产生颠覆”。

有时候这种“友谊”很是具体——康的各种花边故事大家都很清楚,同事或多或少地接纳了他是个不寻常的人,需要某种上不了台面的维护。其中一件事情,就是确保康太太突然造访的时候,不会撞见令彼此尴尬的人。“……艾丝特在大厅,她就要上来了……”他们也许是通过电梯员的暗号在为康“放哨”。这些细节,都成了我们所不熟悉的路易斯·康的一部分。办公室的人知道他在深夜工作完之后时常会去“栗树山”(Chestnut Hill),在那里的切诺基公寓,是康的情人哈莉特和他们的私生子纳撒尼尔居住的地方。

康年轻的助手斯洛维奇就经常见证这古怪的安排:“学生时代我有一辆旧老爷车。当我们结束工作后,我会载着路离开切斯特大街,把他送回家。有时他不回家。他会说,‘载我去栗树山……’”深夜来访后,哈莉特会开车送他回家——另一个家。她会把孩子塞进后座,载着康径直前往克林顿街921号,让他及时赶上和康太太共进早餐。由于建筑师以事务所为家,他们一起度过的也好像只有这一点宝贵的时间。

在栗树山,经常会有一个大半夜被叫醒的小孩站在人行道上,睡眼惺忪地迎接他不知如何称呼的父亲,都是凌晨3点、3点半和4点这样的时候了……对于年幼的纳撒尼尔而言,这是一种特殊又不幸的回忆。多年之后,纳撒尼尔拍摄了《我的建筑师》这部电影,试图重新认识这个熟悉而又陌生的人,2004年,该片获得奥斯卡提名。

这自然涉及今日会是十分敏感的一个话题。回到上世纪60年代的开放氛围中,对于不太检点的私生活大部分人固不会赞同,但也不以为意。很多人认为创造力和私德应该无关。这种选择甚至摆在了康万里之外的朋友面前,牵涉到复杂的文化认同。比如印度建筑师巴克里希纳·多西(他于康逝世44年后获得普利兹克建筑奖),在哈莉特家,康把一个小男孩介绍给多西,说那是自己的儿子。多西觉得康把自己带入他的私人生活,是这位前辈把自己看成了亲人,他有一种很东方的想法:“一位圣人可能会有风流韵事,但你并不想知道这些……你想知道的是他的真知灼见。”

康和他的追随者会以他对工作的热爱来开脱,他自己说:“我太虔诚了,当不了教徒。”(I’m too religious to be religious)。他其实都不姓“康”,都不介意自己的犹太身份,更不会那么虔信了——早年,他的父亲老施穆洛夫斯基更名改姓,只是希望别人把他们看成更受尊敬的德裔移民群体。康既可以接受犹太会堂(时常不成功)和基督教堂(罗切斯特唯一会教堂)的委托,也能如此投入地为穆斯林设计清真寺(达卡获得好评的国会大厦)。一切看起来就是如此矛盾:一个出轨的丈夫待身边人还是蛮体贴的,一个当过摔跤手的粗壮汉子其实充满了温情——他都不会骂自己的敌人,加上不信奉特定宗教、信仰理性而蔑视非理性,建筑师的作品中,如何还能充满了深沉的精神元素?

“精神无关于宗教。”在康于达卡工作时认识他的孟加拉国建筑师萨姆苏·维尔士(Shamsull Wares)总结道,“宗教是一套既定不变的仪式,它存在于仪式当中……心灵想要参透真实,而宗教从不提供真实。”路是一个从属于心灵的人,他探索心灵,邀请哲学家到他的事务所。建筑师特立独行,但是从他做的事的角度,他无法与世界为敌。

康知道真实是不可知的,真理永远是迷幻的、模糊的。这可能和他那不幸的充满压力的早年有关。但他是从实在论出发,才抵达了这种虚无——“静谧与光明”。在维尔士看来,康就是这样一个追光人,你也可以反过来,说他是追问不可知而抵达了某种不带偏见的实在。“他在光里面发现了一些东西,”维尔士说,“你会感受到自己被洗涤得干干净净。光里面具有某种存在,这不是一个全然抽象的概念。它可观亦可感。光是一种感官体验。这种感官体验与精神有某种联系:这就是光作用于我们的方式。通过感官,我们获得了灵性的概念……”只有我们同时了解了他复杂而沉重的生活,我们才会接受他的建筑“是可感知的,而不仅仅是形式的”。

康表现出了建筑师这个职业可能有的两面性。一种是让人望而生畏的执着,对一般人容易忽略的“绝对”和“单纯”。坚持不在清晰的结构里掺杂任何杂质,康从貌似寻常的建筑构造之中发现了伟岸的空间,空间不同于建筑,它更贴近人们对于绝对精神的认知,无关形象,对于注重实际的人也几无价值。这种有时无用的执着,使得路易斯·康不可能是个商业上成功的建筑师。我们在书中看到的无可争议的杰作,包括索尔克研究所、金贝尔美术馆、菲利普斯·埃克塞特学院图书馆、印度管理学院、耶鲁大学英国艺术中心,以及孟加拉国国会大厦。但是,这出名的几件作品仅仅基于他在半个世纪以来做的235件设计之上。其中,53件他按着自己法子来的,没有一件能够最后落地。即使受委托的设计也只有三分之一左右得以建造完成。

另一面,是一个人可以立刻感受到路身上散发出的活力,以及对生活的热爱。建筑史家斯考利(Vincent Scully)评价道:“他有一种身体上的慷慨……”斯考利知道,在纽黑文有个女人在大街上发现了康,然后就情不自禁跟着他,因为“他看上去如此有生气,如此古怪,如此活跃,和大多数死气沉沉的事物和人相比,是那么富于生命力”。斯考利认为这种特质和他的作品密切相关:“……这是他最伟大的地方……(建筑)艺术是属于身体的;它们在身体中被体验,进而扩展到诸多层面。这就是我为什么不爱看那些写路的文章,它们全都是理性的、哲学的、社会学的……他是身体的。他拥有对形式的身体性感知,正是这一点,让他成为一位伟大的建筑师。”

一方面他的手很大,很厚实,很有力,另一方面那是“一双温暖的手,当它触摸你的时候你能感觉到”。纳撒尼尔说:“它们也能让硬币消失……”那双手精致而富于表现力,但同时也很有力量。“我记得他能徒手掰开苹果。”纳撒尼尔回忆起康不会用胡桃钳,他会用手简单利落地捏碎核桃。

但是成年之后,纳撒尼尔感受到了一种同样巨大的失落。对他的情感而言,这个山一般的却总是在夜半出现的男人是面目模糊的,如他营造的空间那样。也许是需要面对庞大的物质现实,难以远离名利,很多著名建筑师都任性、傲慢,以把持权力为本能,易卜生写过的哈瓦尔德·索尔内斯、安·兰德笔下富有争议的霍华德·洛克,“始终都是他们自己王国的中心人物”,他们在鼓舞人心的同时,并不只是对人们居住的物质环境加以控制,同时也控制着人们自己。“人文主义”和“建筑”有时会有不可避免的冲突,需要活在某种光环中的“名人”和纳撒尼尔渴望见到的“父亲”之间也是一样——那张本不悦目的面孔,半夜他如何能够看清?

四

就像著名的建筑作品不见得为所有人接受,出于不同的视角和立场,生活在康的杰作中的人也不乏对其持否定态度。一位年轻的神经科学家声称对索尔克研究所感到“腻烦”,日复一日他对美好的风景失去兴趣,也对开放的实验空间感到厌倦——这不新鲜,追求效率过于坦诚的现代主义建筑,即使充满了让人难忘的纪念性,也往往很难让人集中精力,专注于自己的工作。即使拥有更好的视野,有经典的康氏“海洋框景”,诺贝尔奖得主以及其他卓越人士的私人办公室,也不见得总是有赞语,他们有时会苦恼地表示:“康对于大雾和冬天并不了解,他的设计依托的是热带气候。”

康本人绝不会这么想……什么热带/寒带,雾天或者晴朗的日子。这类建筑师总是独断的,要追逐空间的永恒就不能顾及时间中的小小事故——有意思的是,他们不会承认自己也眷恋着某种时间中的“风景”,伟大的建筑师除了光明盛大也总有脉脉温情。走到金贝尔美术馆一系列“开间”的末端,我看到一片向科尔多瓦大清真寺桔树庭院致敬的代茶冬青(Yaupon Holly)树林,印象极其深刻。读完这本传记,我更想去拉荷亚的索尔克研究所了,作者用了极美的文字描写那里的风景而不是建筑:

在8月,稍微偏向渠道北边的太阳,在南侧成排的研究室上投下夕阳的光影,令它们的外缘以金色的姿态脱颖而出,收找的部分则隐藏在阴影之中。当广场上光线暗淡之时,中心的水道仿佛成了一条银色的小径,铺设在洞石的平原之上。它引领你走向落日的余晖和建筑西边的尽头,在那里,即便是完全不朝向日光的墙壁,也仿佛反射着日光。如果退回到某张长椅上,仰起脸望向天空,你可以看到云彩正在极缓向你的方向飘来,向你强调在它们下面的那些黑暗建筑有多么古老和寂静……

你可以想象,建筑师本人在这种随时辰变化的景象中获得了极大的满足,那一刻建筑可能只属于他,和它们的实际用户无关。神秘的“童年的城堡”一而再再而三地出现在他作品的无意识中,这是时间征服了空间——至少,他的出生地爱沙尼亚喜欢这样的联系,即使没有康的作品,他们也觉得他的“起源”属于这里,这种影响似乎无可抗拒。但康毕竟是成长在美国,他真实的故事是在费城,在那间狭小而闷热的办公室里。他只是短暂拜访过古老的罗马建筑,或者从飞机上空降孟加拉如同废墟般的现实,在老家待的时间可以用小时计算。它们对他并不是迫切的困扰,不过是遥远的时间里的图景,在他这一侧,仅需着手落实现代建筑的构造:建筑加上风景,自己就会幻化为光。

建筑有可能既是空间又是时间——艺术创作者的传记,必须能更实在地解释一切的“起源”。相比东欧出身带来的神话,更说得过去的康的精神源头,是由这种出身造就的大萧条时代的家庭历史,以及家庭里充满情感张力的种种,其间确实填塞了某些神秘,也使人恻然。比如他那早逝的兄弟——死于和他类似的心脏病,康在他还活着的时候倒是很少提到他,但在晚年,建筑师越来越多地提到一个有关他兄弟的比喻,讨论人类创造力的起源,也是经验转化为实在。他在一次演讲中说:“没有自然,就无法制造任何东西,因为自然正是材料本身。但人的欲望是独一无二的,我想把欲望的感觉,比作两兄弟的出现。”然后他继续大谈“光转变成火,而火闪耀而尽成为材料”。

回到本书的结尾,或者这才是建筑师路易斯·康真正的“起源”,是早年最大的一次不幸:年幼的路就被奇妙的光明所吸引,他在忘乎所以的时候,火焰严重烧伤了他的面部。

(唐克扬,建筑师,建筑写作者,现任清华大学未来实验室首席研究员,出版《从废园到燕园》《长安的烟火》《无名的芜湖》等著作多种)

[美]温迪·莱赛著

王扬译

湖南人民出版社,2021

文章作者

唐克扬

发表文章36篇 获得0个推荐 粉丝484人

设计学博士,独立策展人,唐克扬工作室主持建筑师

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里