上一顿没吃饱,下一顿没着落,所以有了“点心”?

作者:生活书店

2018-05-26·阅读时长2分钟

正餐与小吃

文丨高成鸢

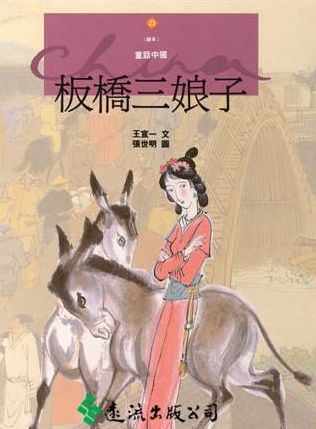

周作人有篇随笔谈到,他家乡的老人如果哪天胃口不开,就诉苦说:“饺子之类也相当吃了些,可是饭并没有吃。 ”南方人认为面条、饺子都只能算“点心”。唐代传奇《幻异志·板桥三娘子》:“置新作烧饼于食床上,与诸客点心。”它跟“下饭”一样先是动词,后变为名词。北方话的“点心”指的是糕点。周作人《点心与饭》说,家乡话里有糕点属“干点心”,饺子属“湿点心”。

唐代传奇《板桥三娘子》1982年版

“粒食”的国人,每餐汲取的热量不是很足,没到下顿又饿了,需要“垫补”一下,所以才有了“点心”。另一方面,追求“味道”的国人不饿时也酷爱满足“口福”,但要限于量少而味浓的精品,“点心”又得名“小吃”。宋人《能改斋漫录》:“世俗例,以早晨小吃为点心。” 普通话是以北方话为基础的,“小吃”完全取代了南方的“点心”。小吃流行后又出现了“正餐”的概念。正餐又要蒸饭又要炒菜,“垫补”贵在便当,就想法让主食、副食结合,于是“粒食”被碾成粉加水和成团。汉代外来的面粉(麦粉)普及于北方,吃法正是先和面,形成富含蛋白质的面团,热凝成“饼”。

饼起先是面食的统称,《释名·释饮食》:“饼,并也,溲面使合并也。”唐代长安的胡饼(芝麻烧饼)又咸又香,不用就菜,可算典型的“小吃”。

中餐中的芝麻烧饼

面条、饺子主食与副食合一,经历过曲折的过程。晋代“索饼”(面条)流行, 束皙《饼赋》的描写详细而生动。 主食变了样, “菜”也跟着变成很咸的肉“卤”,饭菜合一,实现了中餐体式上的革命。

饺子的发明当在煮面条之后。皮裹馅儿,可能又是受了粽子的启发,粽子古称“角黍”,后世北方话“角”与“饺”读音相近。 听先辈说,驻烟台的英国领事夫人曾试做饺子失败,原来是她包好了就下到凉水里煮,成了一锅糊涂酱。分析起来,饺子、面条同是饭菜合一,不过来了个“阴阳转化”,从“卤面”的副食在外、主食在内,变成饺子的“馅”在里、皮在外。唐代出现的饺子,被形象地叫作“汤中牢丸”。段成式《酉阳杂俎》卷七“酒食” 。 更早的肉馅包子本名“馒头”(谐音“蛮头”),传说三国诸葛亮南征时用它代替祭神的人头。

饺子

饺子

后世小吃的花样不断争奇斗艳,大量品种都超出了上述的基本模式。

这是有基础的,因他们的盘子来得个儿大,反正一人就摊一个,大点儿也不碍事。及至西风东渐,我们的餐馆里也把摆盘当回事儿了,于是有配合菜品的各种盘子出现,不论是何形状,摆盘大体遵行的都是“密不透风,疏可走马”的原则,向西餐的“留白”靠拢。

“争奇斗艳”的各式点心

中餐原本菜的道数多,这一来至少是部分注重摆盘的菜品,家伙得大,于是乎拥挤加倍——初时尚见从容,待后面的菜源源而至,桌上真是寸土难觅,没吃完的既不能撤下,服务员只好不住地大盘换小盘,忙个不了。

好在这时多半已是酒过三巡,热闹声中,纵使杯盘狼藉亦无妨了。

选自高成鸢新书《味即道》

三联生活书店出版

文章作者

生活书店

发表文章221篇 获得1个推荐 粉丝5218人

竭诚为读者服务

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里